手术刀:划向高烧不退的医药费

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

刘大妈的疑问

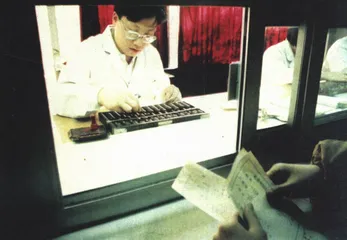

虽然已过去快一年了,家住北京灯市口的刘大妈仍然清楚记得当初在北京协和医院“挨宰”的事。去年3月,染上感冒的刘大妈到协和医院看病,因为是普通常见病,医生问了几句便写了几种药剂让刘大妈去划价。这一划不当紧,一共250元!看着手里的一盒“先锋必”针剂,一盒“速感宁”,一瓶“止咳露”,刘大妈怎么也不敢相信。虽然是公费医疗,可刘大妈还是很心痛,禁不住把着窗口往里问:“大夫,看个感冒病怎么这么贵呀?”里面的小姐不乐意了:“谁说看病贵!你挂号不才花5毛钱吗?这200多块是买药的钱,是你吃了治病的,与看病有什么关系?”

吃了噎的刘大妈无奈何地拿着药回家,逢人就说:“现在得病真不得了,小小的感冒就要250块钱。”

协和医院在北京率先试行“总量控制,结构调整”的改革

算盘珠子牵着患者的神经

没料想,1997年元旦刚过,刘大妈的老伴又被风吹了,感冒、咳嗽,在床上躺了好几天。没办法,刘大妈只好陪着老伴又去了协和医院。一进楼门,就看见右边一块黑板上贴有一张告示:

为了控制我市医药费增长太快,合理调整医药费收入结构,经市政府批准,我院将试行医药费“总量控制,结构调整”的改革,内容如下:

1.严格实行合理用药制度;

2.降低CT、核磁共振检查收费10%;

3.适当调整医疗技术劳务收费标准和增设诊疗费,门诊每人次4元,住院每床日5元;

4.调整和增加的医疗收费一律列入公费医疗、劳保医疗报销范围。

从头到尾仔细看了两遍,刘大妈摇摇头对老伴说:“改革改革,说得好听,做CT的能有几个,多花钱的还占大头,这不是变相涨价吗?”说归说,可病又不能不看,刘大妈一边嘟囔着一边花14元挂了个专家号。令刘大妈惊奇的是,尽管老伴的病情要比去年自己得的严重,可医生开的一盒“青霉素”一盒“康泰克”,一包感冒胶囊一瓶“急支糖浆”,总共只要35.3元,还不够去年药费的零头。大妈不放心,又折回去问医生:“这么便宜的药管用吗?”

同样的告示还出现在北京的同仁、佑安两家医院的门诊大厅里,而像刘大妈一样有这些疑问的人也不在少数。1月16日、17两日,记者先后来到这3家医院,10多位接受采访的病人和家属几乎都提出了同样的问题:“提高诊疗费是不是变相涨价?”“即使用低价位的药品降低了药费,能否保证医疗质量不下降?”

“增设诊疗费,是为了改变‘以药养医’的不正常状况,”协和医院吴明江副院长说,“我们已采取严格措施,杜绝大处方,乱开高价药。自去年9月25日以来,近4个月的实践表明,我们已有效地控制住了医药费的过猛增长,也没有发生一起因不合理用药影响疗效的事情。”

疑问似乎得到了令人满意的回答。但“总量控制、结构调整”的改革还并不为大多数人所知,它是在什么背景下推行的呢?其实质何在?改革的进程对老百姓寻医问药会带来什么样的影响?我国的医药行业将向何处走?人们依然疑窦在心。

会诊“医药费亢进综合症”

国家、企业、个人不堪重负

在物价方面,老百姓最不能容忍的是医药费的飞涨。

俗话说:“没啥别没钱,有啥别有病”,这说法已成为广大群众的共识。

零点公司的调查表明:随着保健意识的深入人心,人们对医疗卫生的需求不断增强。然而近几年,人们看一场病的花费像坐飞机一样猛涨,10年前看病花1元的话,现在就要10元,比居高不下的物价涨幅还要大得多。从1990年到1995年,我国医疗费用平均每年递增37%左右,超过同期国内生产总值增长率25个百分点。1995年全国医疗费用总额为1700亿元,即使按每年30%的保守递增率,到2000年也将达到8265亿元,2010年将超过11.1万亿元,这是一个令人震惊的数字。

医药费用过快增长,已成为一个严峻的社会问题。1978年全国职工医疗费用支出金额27亿元,而1994年就高达558亿元,1995年又增加了近200个亿。我国实行的职工公费和劳保医疗制度,给国家财政和企业背上了沉重的医疗费负担。河南某棉纺厂职工不足千人,每年产值只有200多万元,却已拖欠了职工医药费近300万元。北京一家弹簧厂两名退休工人已去世两年了,可治病花费的十几万元却至今没有报销。厂长无可奈何地说:“现在厂子不景气,我总不能让死去的人再把厂子拖垮吧。”

企业无力报销职工医疗费,使职工的基本医疗得不到保障。据报道,江苏镇江1993年因经济困难需住院而未能住院的职工比例已达48.9%,全国的情况也大体如此。尤其我国有80%的公民仍要依靠自身和家庭的经济力量获得必要的卫生服务。尽管自费看病有些只收半价,但药费却不打折扣,个人仍然不堪重负。

尽快控制医药费的过快增长,已成为政府、企业和社会共同关注的问题。

不是100元,也不是140元,而是120元

“造成医药费用上涨的原因很多,不能一概否定。”北京市卫生局物价处刘殷鉴处长认为,首先是社会发展带来的正常现象:人们生活水平提高后,对医疗服务质量的要求也在提高;科技的发展使高科技诊疗手段进入临床,引起医疗成本上升;我国人口老龄化趋势使疾病谱发生改变,由早期的结核、伤寒等向现在的心脑血管、糖尿病等“富贵病”、慢性病转移。与此同时,社会物价上涨因素也直接拉动医疗成本的上涨。1995年与上年同期相比,卫生材料价格平均上涨14.04%,电价上涨18.72%,水价上涨29.73%。

“又让马儿跑,又让马儿不吃草”确实不够现实,医药费上升已是大势所趋。“控制总量”的真正含意就在于把医药费涨幅控制在适度范围内,与经济发展、老百姓的收入和就医需求相匹配。打个简单的比方,诊治一种病,去年要花100元,按当时的涨幅今年要增加到140元,而通过控制,实际上只需要120元。

卖药成了医院的财政支柱

三条渠道·双重地位·四大金刚

“总量控制”控制的是不合理的医药费增幅,对医疗机构来说,造成医药费用过快增长的关键,在于医院补偿机制没有理顺。作为非盈利性公益行业,医疗服务的成本从60年代开始就通过3个渠道得以补偿:国家财政补助、医疗服务收费和药品销售批零差价。30多年后的今天,老路已经无法再走下去了。

60年代,国家财政补助医院全员工资额的103%,而现在人员工资结构出现很大变化,原有政策却一成不变,拨款增长十分缓慢。北京市1994年卫生事业费占财政拨款的3.44%,1995年只占3.2%,全年9000万元,只够局直属单位8000多名离退休职工的工资。

医疗服务收费解放初与当时的医疗成本大抵相当,可随后却被人为地一降再降。北京市同仁医院副院长贺仁诚掰着手指诉说:“一个挂号成本3元多,只让收0.5元;一个床位成本每天28元,而实际上收费标准公费仅7元,自费3.5元,远远低于地下室旅馆15—25元的床位费;一个阑尾手术成本不低于360元,而实际上收费不过75元,自费只有50元。”医疗服务收费价格与价值严重背离,连实物成本都收不回来,医务人员的技术劳务价值根本无从体现。对此,全国政协委员、江西医学院王贤才教授讲述了一个真实的故事:1995年在江西某医院,一位颅外伤病人急需手术,先得剃光头发,护士不会,只好找来一个理发师。此人开价100元,医院为挽救病人也只好答应。手术做了一个通宵,整台手术却仅收费60元。北京市卫生局郑东根副局长告诉记者,全北京每年有8000万门诊人次,70万住院人次,1600万住院床日,大中小手术近8万例,仅挂号费、床位费、手术费3项,每年至少亏损5亿元。而且,这些服务做得越多,赔得就越多。

拿手术刀的不如拿剃头刀的,国家又无钱可补,医院只好把眼光盯上了药品批零差价和高新仪器设备的检查收入上。按照国家有关规定,药费收入的15%可以作为批零差价留给医院,而新购的大型医疗设备可以按成本收费。另外,医院经销药品,还有一笔公开的秘密收入——药厂、药商的回扣,通常是药价的10—15%。北京友谊医院刘建副院长说:“友谊医院是所大型综合性医院,有雄厚的医疗技术力量,但在1995年门诊收入中,挂号费只占1.8%,治疗费21.23%,药费占76.97%,反映医疗技术水准的收费总计不到25%。”根据国家卫生部提供的资料,1995年我国医院业务收入中,60%是药费,20—30%是各种仪器检查费,各种技术劳务费用仅占10%。药费成了维持我国医院生存的主要经济支柱。而在西方国家却正好相反,医疗技术服务收费占60%,药费只占20%。

这种“以药养医”的补偿机制给患者带来了极大负担。通过国家补贴或医疗服务收费,医院是实收实支,而药费批零差价医院只能提留总额的15%,也就是说,医院要想从这个渠道得到1元钱的收入,就要先卖出6.67元的药品。利益的驱动使药费又成为医药费过快增长的风源和主力军。

在扭曲的医疗价格体系下,广大医务人员被推到了“药品推销员”的尴尬境地。许多药厂药商以提供回扣等作为优惠,或明或暗地向医院甚至医生本人推销产品。据财政部1995年一份报告显示,全国8万多家医疗单位共收受回扣额46亿元。厂商给回扣是为了多卖药,医院为了多拿回扣,就只能多开药,开贵药,当好药商的二道贩子。在两者夹击下,病人几乎无处可逃。1995年12月,深圳一位姓莫的孕妇因“感冒咽喉炎”到一家医院就诊,接诊的张主治医生声称,她需要打一针“淋必治”(治疗性病的进口药品,孕妇禁用)。患者信以为真,一针打下去,第3天就发现流产。经调查,张某对每一个患者都提出过打“淋必治”的要求,原因很简单,打一针他就能得到80元钱的外快。

另外,许多病人错误地认为,药越贵越好。“一人公费,全家吃药”的弊端,也使一些人热衷于开大处方,重复开药。在302医院,记者看到一位手拿大哥大的摩登女郎于众目睽睽下径直走入诊室,一口气说出了七八种贵重药品。医师也乐得效劳,每种都按最大限量开,每张处方又改换名字,原样“拷贝”了3份。

某单位楼道里的布告企业已无力报销职工的医疗费

药厂、药商、医院、病人,被人戏称为医药行业社会再生产过程的“四大金刚”,在它们四位一体的哄抬下,药费怎能不翻着跟头攀升呢?

看完病,该吃药了

医药费过猛增加实际上是药费飞涨,医院补偿体系不合理,“以药养医”的流行又是造成药费上涨的本质原因。找到了这一内在联系,解决问题也就能按图索骥、纲举而目张。

从1994年起,上海市率先实施了医疗费用“总量控制,结构调整”的改革措施,增加医生技术劳务性收费,控制药房收入,降低医疗设备检查收费,通过调整医疗费收入结构,控制医药费增长幅度。当年,全市医药费增长速度就从前一年的51.8%下降到24.2%,1996年又控制在19%以内。如果按前11年医药费平均增长率31.8%计算,改革实施两年多时间,已为社会节省医药费开支30多亿元。在医院收入中,药品比重也从62.1%下降到50%以下,“大处方”、乱收费现象基本杜绝。

上海的成功经验很快被天津、江西、内蒙古等地效仿,也振奋了被“看病贵”折磨得焦头烂额的北京人。1996年4月,北京市十届人大四次会议上,共有6份议案强烈呼吁对医疗收费体制进行改革,其中一份得到了52名人大代表的联名。北京在手术刀前不能再犹豫了,从1996年9月25日起,协和、同仁、佑安3家医院率先进行改革试点。北京市卫生局与3家医院立下军令状:医药费增长幅度必须控制在25%以内,药费不得高于 20%,一旦超过定额,不仅要全部上交超出部分,而且加罚5—10倍。

协和医院不敢怠慢,马上召开全院职工动员大会,宣布了一系列严格用药制度的措施。吴明江副院长在会上大声疾呼:“手下这支笔,请务必用好!”

改革方案实施第1个月,在门诊和住院量略有上升的情况下,协和医院的医药费不仅没有升高,而且还下降了6%!药费所占比例也降到46%左右。

北京市卫生局局长朱宗涵指出:“协和医院的改革表明,医药费用猛涨中水分不小,只要严格管理,医药费的不合理增长是能控制住的。我们将和财政、物价部门加紧调研,争取早日出台一个比较完善的医疗收费改革方案,在全市推广。”

不管怎样,积痼难除的医疗收费体制终于迈出了改革的关键第一步。

琳琅满目的洋药柜台:进口药品以每年30%的速度在我国急增

东边日出西边雨

任何体制上的变化,都会带来利益的重新整合。协和医院开始改革试点以来,几乎每天都有人前去明察暗访,希望从中能洞见中国医疗市场上未来的发展趋向。

两年前,一位美国跨国医药公司的总裁曾乐观地预言:“不出10年,中国的药品市场将是我们的天下。”无疑,药费飞涨,受惠最大的正是这些蜂拥而来的外国公司。尽管洋药价格高得令人咋舌,但在我国的销售额却不可思议地以每年30%的速度急增。然而,“总量控制”的改革政策出台,首先被冲击的就是进口高档贵重药品。上海各医院规定,贵重药品只有副主任医生以上才有处方权。在同仁医院一份申请进口法国里昂医药工业公司治疗Ⅱ型糖尿病的新药“格华止”的表格上,记者就看到了申请科室、申请人、科室主任、药剂科主任、药事委员会主任等多方签字。而且每次进口数量都很有限,如有积压要由科室负责。这些措施都有力地控制了洋药的盲目进口和使用。

降低药费收入在医疗业务总收入中所占比重,使不少医院出现了亏损。但大部分院领导对改革却大为赞同。协和医院陆召麟院长说:“我们医院每天门诊3000人次,改革以后一个月不过增加了36万元的门诊收入,而药费却要下降100万左右。但是医院要走内涵发展的道路,必须注重医疗水平和服务质量,这样才能体现对医务人员劳动价值的尊重,提高他们行医的积极性,也为以后增加医疗技术性服务收入铺平了道路。”

事实也确实如此,协和医院内分泌科的专家门诊号已从原来的15元被票贩子“倒”到300多元,在同仁医院,有的专家门诊号提前一周就被抢购一空。陆院长认为,这证明了一些专家已得到社会的公认和推崇,其门诊费以后必然也会随行就市地提高。

作为消费者的普通百姓,尤其占总人口80%的自费者,无疑十分关注医药价格的变化。尽管因为床位、手术费的提高,少数病人可能支出有所增加,但对只需看门诊的普通患者来说,改革带来的只会是优惠。不止一位医院药房主任告诉记者:挂号费、床位费增加了,但药费却减少得更多。在合理用药的基础上,完全可以选择既安全又经济的诊治方案。如果病人病情适用,又没有过敏反应,8角钱一支的青霉素就能作为首选药,而进口的“先锋必”一支就需105元,可以节省一大笔开支。正如同仁医院药房主任施道生说的:“1角钱的药把病治好就是好药,用最少的钱把病治好就是高明的医生。”

曾经深受洋药倾销之苦的民族医药工业也将从改革中受益匪浅。过去有些医院为了高额回扣把普通国产药拒之门外,而一旦重新确立了医院中普通药品的主导地位,将给我国民族医药业带来复兴的良机。

医药分家,时机未到

随着“有钱看病,没钱买药”的现象越来越严重,许多人在批评医院“以药养医”等不正常现象的过程中,开始认真思考医药分家的必要性和可行性。

中国药科大学硕士易宏伟现在一家医院工作,他颇为自己由药转医的“行业内调整”而感到遗憾。他认为,医院是门诊和药房都在一个财务核算中吃大锅饭,很难保证医生在开处方中不把经济利益的考虑凌驾于患者的需要之上。在美国等西方国家,处方权和药剂权是完全分离的,医生开具的处方可以到任何一家药房买药,两者财务独立,没有任何直接利益关系。而且医生的诊费远远高于药费,这就能保证医生对症下药,而不致于财迷心窍。

易宏伟的意见有相当的代表性。实际上,上海、北京等地推行的“总量控制,结构调整”改革措施,其实质就是由“以药养医”向“以医养医”过渡。但是,有关人士也指出,我国目前医药分家的条件还远未成熟。

卫生部计财司张成玉认为,价格调整涉及宏观调控,目前还不能一步到位。而且一旦医药分家了,有处方权的医生又成为厂商新的进攻目标。这就使本来给医院的“明扣”变为直接给医生的“暗扣”,肥的只是个人腰包。他说:“在美国等医药严格分开的国家,药商贿赂医生的问题也未解决,目前我们对此还没有找到有效的防范措施。”

另外,对已习惯了把医药合二为一的中国老百姓来说,让他们在医院看完病,再找药店买药,实在太不方便。而且,不少药品也并非每个药店都有出售。

据透露,卫生部已拿出一个方案,计划3年左右时间,将医院的收入由3个渠道削减成为两个,即财政拨款和医疗服务收费,切断医院与药费的直接利益关系。根据这个方案,医药“分家”管理的目标可分两个阶段实现。第一阶段,在目前财政补助有限和医疗服务价格调整尚不到位的情况下,医院仍可经营药品,但医和药分开核算,分别管理,药品收入上缴卫生行政主管部门或财政部门统一管理使用;第二阶段,随着财政补助范围、水平的明确以及价格调整到位,政府则对药品流通经营按照商业管理的原则,进行规范的税收管理。 医疗医生收入药品医药改革协和医院