上海出现中国第一家性博物馆

作者:三联生活周刊(文 / 杨艳萍)

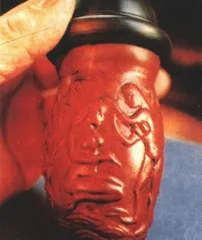

清代的蟋蟀筒

上海近郊的青浦县徐泾镇,有一幢普普通通的两层楼房。平日里院门紧锁,少有人迹,偶尔,会有零星学者模样的人光顾这里,其中不少是海外人士。更多的时候,这幢座落在江南小镇的两层小楼,笼罩着清冷和静默,散发出几分神秘。

这幢不起眼的小楼的主人,是亚洲性学联会副主席,上海性社会学研究中心主任刘达临先生。这幢小楼,在海内外性学研究领域同样声名赫赫。两层楼房上下7间,为数众多的玻璃柜中,陈列着中国古代性文物和有关婚姻与性的民俗用品。这里就是被誉为收藏领域中的一朵奇葩的中国第一家性文化博物馆。

刘教授位于淮海中路的家距离徐泾镇还有20多公里之遥,一个冬雨霏霏的午后,在他那间布置得古朴典雅的大客厅中,刘教授向记者谈起了他的研究,他的收藏,他的博物馆。

刚出土的汉代石雕:对吻图

“研究中国古代性文化,能了解传统文化对现代中国人的影响,进一步破除性神秘感,并对相关学科的研究起到推动作用。研究历史,就需要用文物来考查论证,这是我进行性文物收藏的基本功因。在收藏过程中,我注意到这样一种情况,很多年以来,性文物一直被人们看作是‘黄色淫秽物品’而加以销毁。我曾亲眼目睹一些价值上百万,极有学术研究价值的性文物被销毁却束手无策。目前我只能根据自己的经济能力,尽力抢救一些,留给后人。”

经过十多年的孜孜以求,刘教授收藏的性文物已达800多件。从前对古玩收藏与鉴赏的业余爱好,使他在性文物搜集的过程中少走了许多弯路,但仍然难免有看走眼或被文物贩子痛宰一刀的时候。这批文物的投入,绝不少于30万,究竟是多少,刘教授自己也说不清,而这笔钱都是他十多年来一个字一个字写出来的。

刘教授说,名利这东西很怪,如果拼命地追求它,它偏偏不来;干成了事,它自己会来。他用于学术研究的文物搜集工作,也常常给他带来意外的惊喜。上海的文物专家看过他收藏的文物,鉴定出有不少竟是无价珍品。

刘教授指着一些形形色色的“压箱底”和嫁妆画说:从这些文物看,中国古人也是有性教育的。这些“图示”与“教具”,限于母授女,以暗示的方式进行。刘教授还搜集了一些祖宗画像和牌位,用它们来证明中国古代的“一夫一妻多妾制”。除此,博物馆里还有不少古代性工具。一千多年前的,五六百年、一二百年前的,很有意思。

明代春宫图:亲昵

清代的欢喜佛

刘教授收藏的性文物,比如像“风花雪月钱”、“压箱底”、“子孙桶”等,不少是从上海东台路文物街,老城隍庙福佑路的古玩与工艺品摊位上“淘”出来的,更多的是通过文物中间商购得。刘教授说,这一类文物,有的从外观上看,意思非常隐晦,很多人不懂它们的真实含义,觉得买来没用,因此有的在市场上比较容易就能买到;而那些很暴露的春宫画、嫁妆画、秘戏瓷雕等,大多只能通过文物贩子购得了。好在这些年刘教授在性文化领域中的研究和收藏工作早已使他声名显著,经常会有朋友或文物贩子主动向他提供线索,使他的收藏更为便利,也更加丰富。

云南少数民族的性崇拜物

1994年,刘教授投资30万在青浦购买了那幢两层小楼,1995年下半年,中国第一家性博物馆正式开放。刘教授无奈地表示,从结构到位置来看,这里都不大适合作博物馆,但是限于资金困难,目前也只能做到这一步。博物馆开办至今,只起到内部交流的作用,尚不适合对外开放。

“建立这样一个博物馆,是希望它能起到‘窗口’的作用,引起更多人的重视和关注;不能忽略这段历史,不能忽略这段文化。这是一件需要数代人为之努力的大事业。它迫切需要社会各界和强有力的经济力量来支持。”刘教授认为如果成立一个基金会,将会对中国的性文化研究工作奠定雄厚的基础,这个目标尽管还很遥远,年过花甲的刘教授仍愿为之进行坚持不懈的努力。 文物刘教授性博物馆文化