信息时代与速度崇拜

作者:三联生活周刊(文 / 何西风)

飞速发展的信息时代

“爆炸”本是个让恐怖分子或军火商快活不已的字眼,谁知今天它竟成为日常科学用语的一部分。自从1927年比利时神甫勒梅特提出“宇宙大爆炸”假说以来,诸如“生命爆炸”、“人口爆炸”、“知识爆炸”或“信息爆炸”等说法屡见不鲜。我们从这些说法中固然难以嗅到浓重的火药味儿,但却足以感受到令人震撼的冲击力。

其实,这里所说的“爆炸”无非指一种异乎寻常的发展速度。所不同的是,“宇宙爆炸”和“生命爆炸”等说法描述的是某种自然进化进程,而“信息爆炸”则是人们刻意追求的科技发展速度。

30年前,西德未来学家H·拜因霍尔称20世纪为“教育的世纪”,其标志之一就是科学家集团的迅速膨胀:1910年,世界上大约只有1500位科学家;到了1960年,这个数字便激增到200万人,据说如今这数字又翻了5倍。科学家人数的剧增使本世纪的科技文献翻着筋斗地朝着天文数字增长。美国化学学会在30年代末统计,在1917年到1938年的21年间,全世界发表的化学论文共计100万篇。然而据美国未来学会统计,仅仅在1962年一年之内,全球的科技著作就已达到100万部!在这个背景下,“知识增长”或“知识积累”这类不痛不痒的概括当然不如“知识爆炸”这种说法来得准确。

知识爆炸必然要求人们大幅度提高贮存、传播或利用信息的技术手段,而“信息爆炸”一词便特指半个世纪以来信息技术的高度发展,这种发展实实在在已达到了“日新月异”的地步。早在60年代,控制论创始人N·维纳曾断言,随着无线电、电视、电话、电报和电传等通讯手段的发展,人们的信息交流将十分方便。他何曾料到,如今一台普通家用电脑便可以具备上述各种功能。1970年,美国兰德公司顾问、数学家奥拉夫·赫尔默乐观地预测,到本世纪末,科学家之间可能形成一个世界性的计算机网络,而今天几乎尽人皆知的“信息高速公路”,已经使这个世界的6000万台电脑联成了一个无所不在的网络空间。不仅如此,在“网络就是计算机”这一口号的鼓舞下,日前IBM公司又将把一种新型的“网络计算机”推向市场。有专家评论说,这将引发计算机技术的“第四次浪潮”!

预测一向是专家们的专利,但包括信息技术在内的现代科技发展,已经使许多预测黯然失色。这或许印证了英国科幻作家亚瑟·克拉克的说法:“许多貌似聪明的专家根据事物的刻板法则制定了技术上可行或不可行的原则,但事实证明他们完全错了,甚至在墨迹未干时就发现错了。”

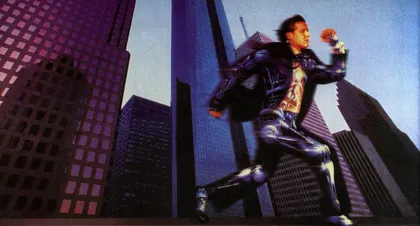

速度崇拜与未来崇拜

近年来,人们尤其喜欢为行将到来的新世纪命名,生物学家说那是一个“基因工程的世纪”,航空航天专家说那是一个可能遭遇外星人的“太空世纪”,而信息技术专家则言之凿凿地断言那必定是一个“信息时代”。无论怎么说,有一点是肯定的,在那个世纪中,速度是衡量一切的唯一尺度。所以我们不妨说那是一个“速度崇拜的世纪”。

速度崇拜是现代科技社会的拜物教。人们常说“时间就是金钱”,换句话说,没有速度便一钱不值。在市场中,一项产品的开发速度决定着该产品的市场价值。在科技领域中,任何成果的学术价值也与其研究、推广的速度息息相关。技术进步速度同时意味着技术过时的速度。70年代,英国“未来协会”主席柯尼施曾听到一位电子商抱怨说:“新技术刚刚生效,就已经开始过时。”在此背景下,作为特殊商品的人自然也日益面临着知识更新的问题。过去,一个人在中学学到的东西几乎可以终生受用,然而按照德国社会学家E·施马克的说法。如今每过10年,工业技术知识中的30%和电子技术知识中的50%都将被淘汰,知识的过时同时就是一代人的过时,目前许多人面临的就业危机就证明了这一点。

速度型的社会崇尚变化,但这里,变化就是一切。美国人类学家米德说过:“从现在起,没有人会生活在他诞生时看到的那个世界,也没有人会死在他曾经为之工作过的那个世界。”

变化犹如一个靠自己为生的变形虫,“一个变化往往带来更多的变化”。我们从前觉得看看报纸和电视已经算是“秀才不出门,全知天下事”了,然而网络时代的到来,让我们觉得从前那种活法简直就像是都市里的农民。如今在各种电脑广告的诱惑下,我们都期待着进入一个通过网络购物和储蓄的时代,期待着神游于一个充满逼真三维图像的虚拟空间和场景。正所谓网上自有黄金屋,网上自有颜如玉。许多网上君子甚至相信,那个变化多端的网上世界以及那番悄焉动容、视通万里的魔幻境界确乎比现实生活可爱得多。

然而,多变魔幻的信息世界虽然可能使人上瘾,却未必会使人充实。心理学有一条定律:一定限度内的信息交换可以丰富人的知识,一旦超出这个限度,就可能只有“交换”而没有“信息”。对于许多网上瘾君子来说,网络犹如现代鸦片一样让人麻木,它使人的头脑留不下任何问题。换句话说,网上君子的头脑似乎只有在上网时才是充实的,他们是一族在“流动的信息”中流连忘返的漂泊者。这种情形也正是现代速度型社会的典型症状。在当今这个以追逐时尚为时尚的社会中,人们已经无从辨认时尚,留下的只有不懈地追逐。所以对时尚男女来说,稳固而持久的传统仿佛是上一世纪的事情。

按照米德的说法,我们正在从“传统支配现在”的社会走向“未来支配现在”的社会。因此,速度崇拜也就是未来崇拜。前苏联著名诗人安德烈·沃兹涅辛斯基说过:“今天,我们的头脑还属于19世纪。但由于科技进步,一切事物都比我们的大脑发展得还快,所以我们得换换脑子使自己的精神21世纪化。”无独有偶,美国化学家查尔斯·凯特林也表达出类似的想法:“我的兴趣在未来,因为我将在那里度过余生。”为了未来而生存,这就是速度型社会中的人生。

重力加速度与人的未来

有人从生物进化史的角度作过这样一个计算:如果我们把生命进化的35亿年当做一天,并把一天分割成86400秒,那么人类大约是在最后1秒钟左右(约5万年前)才完成从猿到人的进化的。有趣的是,美国著名未来学家托夫勒在1970年出版的《未来的震荡》一书中似乎又对这个话题作了补充,他说:人类在地球上生存的5万年可以分成800个生存代,每一代约为62年。他由此论断说:“我们今天日常生活中所使用的大量物品,都是在当代,即第800个生存代发展起来的。”

应该说,托夫勒的说法并非一家之言。美国人类学家约翰·普拉特在60年代末也说过:“当前变革之巨大犹如10次工业革命和宗教改革加在一起发生在一代人之内。”

上述说法表明,如果说生物进化是一个漫长的发展过程,那么人类进步则是一个加速度的过程。在今天,这种进程的动力主要源于科学家那种为了创造而创造的欲望。1968年,法国大学生在“5月风暴”中曾贴出了这样一条标语:“现实主义,就是试一试不可能的事情。”美国物理学家约翰·布朗的话或许为此提供了一个准确的注脚:“你想知道如今的科学家在做什么吗?那很简单:看看人类还能干什么,我们便做什么。”

由此可见,“速度崇拜”只关心“科技进步”,并不问这种进步的后果怎样。比如自动化和人工智能专家的最高理想是用机器代替人力,使人最大限度地退出社会生产过程。据美国未来学家预测,在今后若干年中,美国社会只需不到1%的人口从事农业和不到4%的人口从事工业,就可以极大满足人们的物质需求。问题在于,剩余的绝大多数人干什么呢?据说他们除了从事时间短暂的服务性工作外,其主要任务便是“如何消磨时光”。因此有人戏言,未来人类的主要活动大概就是像海豹一样,趴在暖洋洋的沙滩上晒太阳。

如果说这种“无事可做的幸福”还可以为人们接受的话,那么遗传工程学家对人体和人脑的各种改造方案,便让现代人觉得不那么舒服。不久前,美国出台了一个斥资30亿美元、预计在2005年实现的“人体基因重组方案”。据说到那时科学家就可以根据自己的想法攒出各种“超人”。这样一来,我们不再可能问“人是什么”的问题,而似乎只能问:“人可能是什么?”

这些前景听起来确实有些天方夜谭的味道。然而,如今每一项重大科技发明不是都引发了各种近乎神话的幻想吗?不仅如此,那种不计后果的技术进步不是已经给我们崇拜的未来蒙上了一层灰色的阴影吗?

1920年,美国作家乔治·韦尔斯在《世界史纲》中写到:“人类历史越来越成为教育与灾难之间的竞赛。”半个世纪之后,耶鲁大学戏剧学院院长劳埃德·理查兹在讨论核武器、生物武器和环境破坏等问题时,把全部希望都寄托在航天专家的工作上,因为他们可以为人类提供一种“逃跑方案”:“一旦我们真的毁灭了这个地球,我们当中的一部分人无需与它同归于尽——他们可以离开地球,从远处看着地球的毁灭,然后到别的地方去看别的东西。”

显然,当科技发展已经与人类祸福密切相关时,“进步”和“科技发展速度”便不再天然地等同于人类的幸福和未来。人类社会的加速度发展有可能蜕变为一种“失速”发展,它只能使人联想到物体自由下落时所产生的重力加速度:它固然越来越快,但却充满可能的危险。