艺术设计搭架艺术与生活的桥梁

作者:三联生活周刊(文 / 施武)

建院40年的中央工艺美术学院,不惑之年再议“衣食住行”

11月1日至11月7日,中央工艺美术学院在中国美术馆举行了规模空前的艺术设计作品展,共展出各类艺术设计的数千件作品。本次展览是这所学院建院40周年校庆活动的一个部分。40年的时间对于一所高等学院不算是一段太长的历史,但镌刻在学院大门上的“衣食住行”四个铜质图案提醒我们从另一个角度来关注它与我们日常生活的关系。

工艺美术是一个怎样的概念呢?北京人及来北京的外国人都知道走进王府井大街上的“工艺美术商店”能买到些什么。在我们的印象中,它就是各种各样的花瓶,各种各样的刺绣,各种各样的首饰,各种各样的小玩具、小摆设,总之是一些与大众生活没有紧密关系的奢侈品,其风格样式又很容易混同于“传统手工艺”。1956年中央工艺美术学院在马神庙建院时,就试图更正这样的旧观念,但那时它仅有3个专业——陶瓷、染织、装潢,40名教师,80名本科生,虽说当时这里云集的都是全国大师一级的人物,他们当中有天安门第一面国旗的印制者赵文瑞、政协会徽的设计者张仃,“建国瓷”的设计者祝大年、高庄等,元帅服的设计者张光宇、周令钊、常沙娜等,但如此数量与中国的众多人口相比,他们所能关顾的只能是一些“重点项目”,与大众的“衣食住行”有着相当遥远的距离。

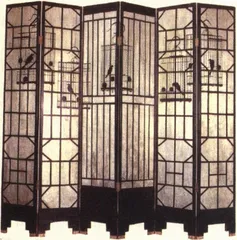

由程向君设计的漆屏风“家”

当我走进这所学校,与教师学生谈论尽管只有40年但足以让他们骄傲的历史时,他们总是敏感地急于更正我使用的“工艺美术”这个概念。他们说,他们现在所做的事情是艺术设计。这其中不仅有艺术,并且包含着科技含量,这大概也意味着经济发展给他们提出的新课题。所以他们的院长常沙娜说,时代的发展使工艺美术的概念注入了新的内涵,被艺术设计的概念所代替。从该院的科系设置上也可看出这两个概念的区别,原来的陶瓷美术系改为陶瓷艺术设计系,原来的染织美术系改为染织服装艺术设计系,原来的装潢美术专业改为装潢艺术设计系,环境艺术设计、装饰艺术设计、工业设计等系更是新概念下的产物,这大概就是为了强调与社会实际需要的密切联系,也是为了这个目的,这所学院还建立了教学、创作设计、社会有偿服务三位一体的机构,直接参与社会生活。

该院的胡照华先生在论及这个问题时谈到,全国原有不到百余个工艺美术科研机构,由于自负盈亏、脱离实际纷纷被迫弃科,脱胎于纯美术母体的专业学府,难脱母体,显得缺乏科技滋养而营养不良,又囿于封闭的紫金宝殿而远离社会实际,而原来早已与科技分离的传统手工艺仍然排斥科技而与科技的距离更远了,不免导致不少行业趋于萧条,这一切是由于历史分工造成的偏误。他指出,值得重视的是应用。

从学院这40年的创作成果,人们可以发现,它在公众生活中渗透得越来越深入。就环境设计来看,最初,他们设计的是国家一级的大型建筑,开始时有十大建筑的总体装饰设计,人大会堂的天顶灯饰,历史博物馆的门廊装饰,民族文化宫的大门,北京展览馆的大门等,这些在北京整体形象里都已成为不可替代成分,后来有首都机场的大型壁画群,也可说是开风气之先,中央电视台的《新闻联播》、《焦点访谈》、《东方时空》的演播厅的设计则进入了我们每天的生活,现在,他们已关注到了整个城市公共空间的形态,饭店、餐厅、园林、广场、娱乐设施,甚至城市的总体规划以及家具和日常用品都成了他们的设计对象。

在人类越来越关心自身的生存条件的今天,人们寄希望于通过某种途径来改善生存环境,现代的艺术设计在其中将会显得越来越重要。艺术设计的发展与社会发展相辅相成。

80年代,改革开放使旅游业迅速发展,我国的设计重点集中在旅游业,各级旅馆的建筑设计、环境设计、室内设计的水平有所突破。艺术设计真正走向民间则是在80年代末至90年代。北京五中大概是属于较早把艺术设计引入校园的中学之一。这所中学的校园一反中学给人的单调印象,楼舍错落而紧凑,庭院不大但舒展利落。五中的吴校长说,校园环境是学校教学的一个组成部分,它对学生有塑造的作用,而他们的条件有限,与同类学校相比,校园面积不大,因此要使校园成为一个符合办学目的的校园,必须让有专门研究的人来设计。现在的校园设计者就是工艺美术学院的教师常大伟。吴校长说,他们之所以请常大伟,因为他本人从事教学,熟悉学校生活,并且他是五中的校友,对五中有感情,最重要的是他是专业人士。像五中这样的既非赢利机构也非权力机构而请来专业设计师设计环境,表现出社会对艺术设计的需求,它不仅在体现国家荣誉时必不可少,也不仅在招徕顾客时显示优势,生活本身就需要它。

除了环境设计,人们在日常生活中对各方面的要求都越来越精致,越来越多元,艺术设计在日常生活用品中也随之渗透得越来越深入和广泛。首饰是工艺美术的传统项目,但它的形象原来主要由权力、地位、禁忌、宗教、迷信等等象征性意义所规定,所以在设计上的空间是被限定的,但是现在的首饰的纯粹艺术意义被大大加强,人们佩带首饰的意义是可以自由解释的,这意味着它们所表现的是纯粹的艺术想象力,人们喜欢它们,仅仅是因为它们别具一格,而且能更好地与服装、场合、职业以及个人气质相配——这一点特别显示了艺术设计的意义:通过艺术的丰富想象力把尽可能多的实用目的体现出来。服装也一样,现代服装的艺术性已经远远超出固定的审美传统,它的设计非常自由,这种自由更加充分地使服装具有表达性,更能够实现我们身体和心灵的各种要求和可能性。这不仅仅是说,现代服装更多种多样了,而主要是说,现代服装的设计性更强了。这些仅是我们熟知的需要设计的项目,其实艺术设计的对象几乎是我们生活的全部。尤其是工业的高度发展,使我们生活中的工业产品的数量和种类都越来越多,工业产品的设计逐渐成为一个重要的项目,从台灯、钟表、热水瓶、电话机、电风扇到加湿器、家用理疗仪、空气清洁器、吸尘器、汽车,无不包含着艺术设计的成分。

家具大概算得上是使用率最高的生活用品了。现代家具的艺术设计特别突出家具的“技术概念”、“空间概念”和“型体概念”。李凤崧教授指出,家具的技术并不总是“处于被动状态”,有时它会取得“主动地位”。例如,本世纪20年代家具引入钢铁材料,利用钢铁的高强度、可弯曲的材料特性,创造出钢管椅子,打破了传统的木制椅子的造型概念。还有,40年代的模压成型的胶合板椅子大大地开拓了椅子造型的可能性。“空间概念”的理解也会领导家具的新形式,例如,一战后的德国公寓无法容纳以前的那种家具,“包豪斯”独具慧眼,专门设计出“组合家具”,解决了小空间的问题。家具的型体造型也受到纯粹艺术的形式研究的影响,1917年出现的“风格派”艺术家组织的“新造型主义”思想成了后来那种线条简单、造型简练的家具的设计根据。这只是一些例子,但由此可以看出艺术设计对家具的塑造力。

由明威设计的楼门楣浮雕

究竟什么是艺术设计?或者说艺术设计的目的是什么?

柳冠中教授在谈到工业设计时做了简练的解答,他说,设计的任务就是研究和回答“事物应该是怎样的”这个问题。它将科学和艺术融合于生活方式中。设计的目的应该是创造一种合理的使用方式,这不仅是解放生产力的杠杆,事物的造型还有助于我们重新理解人与自然的关系,从而重新建立健康的生存方式。艺术设计把工业产品人情化了,这能够消除艺术与工业的对立。

事物应该是怎样的呢?人造的事物当然应该是“为了人的”,因此它的尺度肯定因人而定。在这个生活空间和资源都非常有限的地球上,怎样才能使人们在有限的条件下还能生活得健康惬意,这就要求产品既能尽可能少、尽可能合理地使用材料,又尽可能多地实现各种功能,还要尽可能美。这样的综合性要求就是艺术设计所努力的目标。假如我们的生活用品不加艺术设计,只有功能设计,那么,我们的家,我们的办公室以及其它场所全都变成机器仓库。实用功能只是人的一项要求,人还有更多的要求。人希望人所用的东西是亲切的、近人的、随人的,艺术设计使人造产品变成为人产品。

当然,这一切的设计都需要专业的设计师。那么,设计师的专业性要求是什么呢?胡照华先生在谈及这种要求时说:目前有一种新观念认为,最佳设计师的素质比例大概是“30%的科学家,30%的艺术家,10%的诗人,10%的商人,10%的推销员”。这种比喻虽然未必非常准确,但很生动。

今天,我国的艺术设计领域还有待开拓。王国伦先生对我国的航空标志设计的评价也许同样适用于其它发明的设计,由于习惯以传统的表达方式进行设计,使得有些作品多具陈旧感,另一方面是精加工不够。他以中国南方航空公司的标志为例,其图形很好,但在机尾上红色图形与湖蓝底色之间缺乏明度对比,这两块颜色的关系需要调整。上海航空公司的标志上的鸟头、颈过于纤细与翅的比例需要调整。

设计水平的提高与我们每一个使用者的观念也有关系,郑曙旸先生说,在我国,社会主流的从众心理较强,比如,居室的木护墙裙板,本是比较高大的欧式古典房间所用的一种设计,它与高大的壁炉、窗台、木装修墙面等形成统一的整体。但我们的不少家庭也这样效仿,把本来就没有多高的房间从中间一分为上下两半,由于空间比例尺度的失调,房间显得更加低矮压抑。同时,为了争取空间,家具不得不按最经济的周边式布局摆放,木墙裙几乎被家具挡掉了大部分。问题就是缺少设计。

尽管如此,艺术设计在实际上一点一点地改变着我们身边的生活,但也许我们对艺术设计还仍然缺乏了解,所以,当我们向很多人问及“你知道工艺美术学院是教什么的吗?”“你知道艺术设计是设计什么的吗?”许多人很茫然。对艺术设计广泛的社会识别需要一大批典型作品作为示范,中央工艺美术学院40年校庆举办的大型艺术设计作品展的目的之一,按常沙娜院长的话说,就是使社会更加了解艺术设计与人民生活的关系。 设计艺术学中央工艺美术学院家具设计师美术