阅读篮球之梦

作者:娜斯(文 / 娜斯)

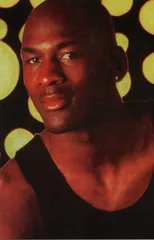

NBA头号明星迈克尔·乔丹

《篮球梦》:展现着月亮的另一面

记得95年奥斯卡电影奖宣布提名名单时,纪录片的入围选择曾经引起一片喧哗,因为一部反映芝加哥贫民区黑人小孩NBA梦想的影片《篮球梦》(〈Hoop Dream〉),在很多人看来应该是此年度的最佳纪录片,却连提名都没有得到,令人为之不平。我记得在电视上和报刊上都看到过影评人对此片的称赞以及对奥斯卡评选的不满,当时却没有看到这部影片本身,而且最终也忘记了影评人认为奥斯卡评委对此片的忽视到底因为什么。今年夏天芝加哥公牛队热火朝天,大胜特胜,罗德曼又兴风作浪,“想怎么坏就怎么坏”,电视台可能是趁着热闹重播了几次《篮球梦》,使我终于一睹这部引起议论的作品的究竟——一看之下,也愤愤不平起来。

1991年夏天,在芝加哥6月的热浪里,公牛队球迷和乔丹赢得了第一次NBA 冠军。在那座密执安湖边的大城里,这个“第一次”所卷起的热浪,绝不逊色于它烫人的夏日骄阳。此时,我正好在芝加哥过暑假,我火速成了公牛队球迷。电视充斥的比赛转播,报纸连篇累牍的赛前赛后分析,除非眼花耳背,绝难逃避。更有那大街小巷的商摊小店,挂满了印有乔丹像、诸公牛像、全队像、公牛队标志,等等等等的T衫沿帽,满街小孩身上总能找出一样两样。那年魔术师约翰逊还在,公牛与湖人争夺冠军的比赛要比今天的冠军赛精彩,打满了7局才见分晓,每一局以后都会印出新式样的球迷衫、球迷帽。记得报上说,小孩们件件要买,把妈妈们烦得不行。

离环境美好的芝加哥大学不远,就有穷苦黑人区,荒芜,破烂,在午后令人消沉的气氛里,显得格外与世隔绝。那时,我刚到美国不久,我还没有仔细想过,对于这里的孩子们,篮球和NBA意味着什么。

对于《篮球梦》中的两个贫民区的黑人小孩来说,篮球和NBA不仅仅是一场热闹,一种体育,篮球和NBA几乎是他们唯一和永远的梦想。在他们成长的环境里,没有优裕的物质条件,没有好学校,没有书籍……他们更多接触的是电视——广大世界的几乎唯一的展示台,而这展示台上,NBA是当然的一个大高潮。尤其在热烈的夏天。是比赛,也是戏剧;是运动,也是人生。《篮球梦》的两个主人公,威廉和阿瑟,注定了要被这伟大的人生吸引。

像他们这样的小孩遍布芝加哥全城,威廉和阿瑟小小年纪已经显出了天赋才能,被球探看中,把他们介绍给富裕白人郊区中学的教练;教练需要他们这样的主力队员去争取冠军,威廉和阿瑟也因此得以免费成了这座本来与他们完全不沾边的私立天主教学校的学生。

《篮球梦》的制作者跟踪威廉和阿瑟的整个少年时代,围绕他们的篮球生涯和他们成长的环境,没有强加的评论,没有主观的判断,只有摄影机机智的、勤奋的眼睛,为我们展示了真实的人生戏剧。阿瑟个子瘦小可是球感极佳,然而他进了私立中学的第二年,个子还是不见长,发展前途令人怀疑,于是被教练淘汰了。球不能打,在私立学校的位置也就没了——学校不再给免费,家里又根本负担不起,阿瑟于是又被甩回了原来的学校,而且还因此丢了不少学分。小小的梦想,心灵经历残酷的挫折,他的父亲此时却吸毒成瘾,终日不见人影,母亲没有一技之长,带着几个孩子艰难度日。一个孩子以这样的方式失去天真,阿瑟却令人感叹地似乎幸存了一切,他的热望的眼睛似乎越来越冷静沉默了,但是他继续打球,最后为校队打到了联赛的冠军。与阿瑟相反,块头大的威廉一开始是幸运的,他成了教练的宠儿、校队的明星,人人都指望他能为校队拿冠军,他还曾经被选入为大学联赛挑选人马而筹办的集训。可是,在一次比赛中,他的膝盖受了重伤,手术之后虽然继续打球,却似乎再也不是原来的那个球员了。几次联赛,他终于没有能拿到冠军——倒是被早早给淘汰走的阿瑟所属的黑人子弟为主的公立学校拿到了。

在这过程里,我们也看到了阿瑟和威廉的家庭的故事,也看到美国的整个篮球系统的动作,看到白人是大部分的教练和组织者,黑人是大部分的运动员。看到篮球赛场上的观众也大部分是白人,阿瑟和威廉的亲友们更多的是属于电视机前的观众。我们看到大学教练们如何争着给阿瑟和威廉奖学金,让他们签他们闹不懂的一些合同……最后,阿瑟和威廉都靠篮球奖学金进了大学,阿瑟继续打下去了,而威廉却在第二年退了学,而且对篮球的梦想彻底幻灭了。

在NBA的一片灿烂辉煌之中,《篮球梦》展现的是月亮的另一面:这是一个关于梦想的故事,也是一个关于成长的故事,关于家庭的故事,也是一个美国社会的故事:你不会有什么完全确定的结论,可是你又肯定会受到一些思想的袭击。

罗德曼要当主持人

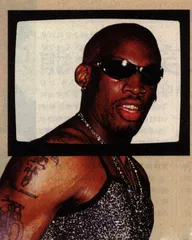

罗德曼:似乎忘记不了他原来是谁

说来好笑的是,上初中的时候,我也被选到校队去打篮球——原因却跟阿瑟和威廉正好完全相反。我被选去打篮球,不是因为我有运动天赋——而是因为我有念书天赋。我念书的学校是有名的好学校,所以虽然也选了一些体育好的学生为学校争冠军,但是却不愿承认学校的校队只重体育不管学文化,就拉了我这等念书好个子又还能充数的学生去当板凳队员,拉平校队队员的学业平均分。在我的成长环境里,没有什么“NBA”,有的却是ABC,“1+2”……被鼓励的价值观是考大学,居里夫人、陈景润之类,所以我一边很开心,觉得歪打正着每天可以玩一玩,另一方面打得不好也没有什么遗憾。主观客观因素加起来,我跟“篮球梦”都沾不上边。反观阿瑟和威廉,他们的一腔少年激情,好像都倾注在篮球梦里,这自然也跟他们所处的社会文化环境有关。个人奋斗的美国神话在这里,既被叙述又被质疑着。

在《篮球梦》里,NBA只是一个背景话题,但这部纪录片可以说对NBA做了一个很有意义的注脚,也是当我看到丹尼斯·罗德曼的自传(《Bad As I Wanna Be》)时不能忘记的一种注脚。中国有“伤痕文学”,现在美国则流行“伤痕自传”,不管是有名没名的人都争着叙述自己曾经如何“水深火热”,或是酗酒吸毒不能自拔,或是家庭生活不幸,或是儿时受到性骚扰。罗德曼的自传也按此路数,开篇就是讲他曾如何提着把枪想自杀。罗德曼的过去的确有一番沧桑,他是在荒凉的达拉斯福利楼房区,同样是父亲缺席的环境中长大的。他甚至没有阿瑟和威廉那样的早期发展:19岁时,他还没怎么在正规的篮球队里打过球,过着有一顿没一顿,无人注视无人理睬的日子——在这个年纪,很多NBA明星都早签上了巨资合同,成了引人注目的新秀。罗德曼是在21岁上才终于被奥克拉玛州一个犄角旯旯里的小大学教练给看出点名堂,把他收编,成了大学一年级新生。在25岁上,他才被底特律队选拔,进入NBA职业联赛。在这个年龄上,乔丹、奥尼尔之类早是天王巨星了。所以,丹尼斯·罗德曼今天的种种表现,该算是“什么阶级说什么话”,从穷途末路到万众瞩目的焦点,一切的一切都只因为篮球,只因为抢篮板球抢得比谁都快——而且最终其辉煌发展到“女王麦当娜”也要召见的地步……这中间的华丽的怪诞与荒谬,罗德曼似乎比谁体会都深。突然间,以前做机场看门人时因为偷了礼品店50块手表而被解雇的他,成了社会大家庭中名利双全的一员,自己成了热门商品,男人要争着跟他称兄道弟,女人争着跟他上床——篮球梦在丹尼斯·罗德曼身上实现了。

可是,罗德曼似乎忘记不了他原来是谁,而且如果没有篮球,他现在会在什么地方。在他的自传里,他愿意说他曾经“太瘦,太丑……女孩们一点不觉得我有吸引力……现在,她们都想要我。她们中太多的人想要我。”他也知道他不是迈克·乔丹:他不是非常出色的投篮手,他靠的是防守,抢篮板,反攻。迈克·乔丹成长环境相对优裕,篮球生涯顺利,而且天生是一个王者。对于职业联赛来说,没有比乔丹更称职更完美的NBA形象大使了,所以他们推出的口号是:“向乔丹学习(Be Like Mike)!”而乔丹要想解放解放自己,似乎也只有到棒球场上去体验一下当小人物而已。罗德曼的成长经历,他的篮球生涯,他在NBA 联赛中的商业价值,似乎注定了他是一个“反英雄”——或者他得把自己推销成一个反英雄:他直言不讳地嘲讽NBA老板们——用他的话说是“50岁的白男人”——不放过任何一分钟把比赛填满虚伪的娱乐;他说“50%的NBA生活是性,另外50%是钱”。身为黑人,他却声称并不认同黑人文化,最喜欢的音乐不是饶舌(xap)而是“珍珠果酱”(Peanl Jam);身为篮球明星,象征着男性力量,他说他涂脚指甲,他的小卡车是粉色加白色;他不是同性恋却去同性恋酒吧;他说他希望他在NBA的最后一场比赛时赤身裸体。而这一切种种,他说,是为了表达完整的自我:“当我穿女性的服装,只是另一种方式来表现全面的罗德曼而已。我给你的是整个包裹,我在变成全面的人……我不是同性恋。如果我是,我会告诉你。如果我去同性恋酒吧,那不意味着我想要另一个男人来吻我——不。那只意味着我要做一个完整的个人。”

我们有理由相信这一切种种都是做秀,但是我们也该相信这一切种种都自有它的理由。是的,丹尼斯·罗德曼有他的理由——尤其在我们看过《篮球梦》之后。在NBA这架庞大的机器里,罗德曼似乎在寻找一点独立的价值。也许,这一切都来自他内心深处的自卑——他总倾向于把其他球员说得一钱不值,他也明显地乐于表明他如何对麦当娜的名气无动于衷。篮球梦在罗德曼身上实现了,但是他早已失去了天真。这里我们看到一个当代美国黑人男性的存在质疑,对自己的梦,对造就这个梦的体制。

NBA:媒体体育与媒体游戏

有意思的是,罗德曼的“反英雄”形象很畅销。他不可能是NBA的形象大使,他也不可能被迈克鞋公司选去做“飞翔乔丹”式的广告——迈克鞋广告代表着美国体育的最正统的形象——可是他自有他的市场:他的揭疤自传上畅销书榜,他是电视脱口秀抢手的客人。现在,他还要推出他自己主持的电视节目。

球迷观众对于乔丹的接受可说是全心全意、无可争议的,因为事实本身无可争议。乔丹的超乎寻常的球艺超越了意识形态,作为一个偶像,他的魅力跨越阶级、种族和文化,证明体育中最巅峰的东西。罗德曼的一切却全是跟意识形态有关的,他的球技本身是仁者见仁、智者见智,他的头发颜色,他的装扮,他的言论,更存在诸多不确定性因素,需要观众自己去定义。对某些人来说,他可能是个滑稽小丑,对某些人来说,他可能是个叛逆英雄——不过不管怎样,丹尼斯·罗德曼似乎并不让人讨厌,虽然他有点故作潇洒,常常自己都不知道自己在讲些什么。这以后,NBA少了罗德曼就要少点意思了——NBA没有了乔丹,几乎天昏地暗,现在又有乔丹又有罗德曼,在这个缺少真正能与乔丹对峙的球星的时代,也算多了点互补色。

值得一提的是,罗德曼这个“现象”不是出现在别处,而是出现在篮球场——篮球,正是时下形象最时髦、最带时代色彩的球类运动。在美国的3大球中,篮球的历史是最短的,也是最偏离固有传统的。多少年来,美国小男孩跟着父亲学打棒球看棒球,直到今天,棒球还反映着美国传统价值观最核心的东西。橄榄球也是美国的特色,开场要全体起立唱国歌,新年的下午,感恩节的下午看橄榄球赛是不变的节日项目——像年三十中国人看春节晚会。在中西部大学小城,校队作为主队在本地比赛的日子是一个节日(homecoming),届时又是花车游行又是选校花又是啦啦队,忙得不亦乐乎:州立大学校长第一个要搞好关系的就是校队教练,否则走人的是校长可不是教练。相比之下,篮球的历史短,本来也不是美国独此一家,更带国际色彩。也更带都市色彩。因为篮球需要的场地小,随便找块地方就能安个架子,一个人,两个人,三个人,都可以玩起来,在空间拥挤的城市街头随处可见。相比之下,棒球橄榄球就没这么方便易行了。

篮球场上还颇有些时髦教练,也是别种体育里少见的。比如纽约尼克斯队原来的教练威利,终日高级西装革履,头发纹丝不乱,不时为名牌汽车做广告,形象上倒更像是华尔街的掮客。果然,此公跟迈阿密热队私下谈成了交易,扬长而去,不辞而别,发过来一纸传真了事,把本来见怪不怪的纽约人都给搞得又惊又气。我倒很幸灾乐祸,因为我本来对他无甚好感——我是公牛队球迷,我推崇公牛队教练。第一次在电视上看到菲尔·杰克逊,只觉得他很酷,不骄不躁,轻松随意,把手下一群“愤怒的公牛”调理得如天兵天将。等到菲尔·杰克逊也出了他的自传,才知道这其中还颇有奥妙,原来菲尔·杰克逊是个“新世纪”(New Age)信徒,推崇东方哲学,打坐练禅,养神求道,自称“平衡了他性格中过于男性化的暴躁”,而且自然也悟得不少阴阳虚实等等战术之方。就说他能把罗德曼这头别人都不敢轻易接受的“蛮牛”调遣得恰到好处,也可证明他的手段之高明了。杰克逊对罗德曼的种种场外噱头一律采取“有容乃大,不闻不问”的方针,只有让罗德曼大感知遇之恩的份。菲尔·杰克逊的存在,也是篮球运动的形象之“时代感”和“复杂风格”的又一例证,因为除了在篮球里,你恐怕不会在其他种类的教练中找出这种“老庄”人物来。尤其是五大三粗的橄榄球——那里的教练有没有谁听说过“老庄”这个词都首先是个问题。

杰克逊教练的平衡“阴阳之道”是内在的,到了未曾修行过的罗德曼那里,就成了涂指甲染头发描口红了——篮球的时髦感也正在这些好玩的因素里。有人称篮球是时下的“媒体体育”,因为它跟电视时代极有关系。场地开阔的橄榄球和棒球比赛在电视上似乎多少丢失了一些气势,篮球似乎倒相反,在电视机前好像还更显精彩,因为它本来要求的空间小,有一种亲密气氛。没有电视的话,篮球场地容纳的观众要比棒球橄榄球少得多,可是有了电视,就再也不存在这个问题了。“

媒体体育”的另一例证是篮场场边特多名人球迷、好莱坞球迷,不时在镜头前晃一下两下——你简直不知道是谁在给谁做公关,只知道NBA老板们肯定心花怒放。

所以,罗德曼的存在跟这时代有关,他的自传的畅销也不偶然。NBA本来就不纯粹是体育,而有很大的商业娱乐成分,所以罗德曼这样的球星兼娱乐明星式的人物也就应运而生了。乔丹的魅力是天生的,不需演戏就一身是戏;奥尼尔喜欢唱歌出CD,巴克利能耍两句嘴皮子……罗德曼却明显没有与生俱来的魅力;他既没有标准意义上的“英俊形象”,又不善言辞——听他在电视上讲话简直是受罪。所以,在某种意义上,罗德曼的确是一个所谓“自我成就的英雄”。

罗德曼也玩了一手“媒体游戏”,而媒体也需要这个玩游戏的人——至于什么是因,什么是果,在一旁跟着晕乎的我们早就分辨不清了。说实在的,在这个时代,我们能分清和左右的东西还有什么?我不可能有那么大的热情和功夫认真去拜读罗德曼的自传,可是他所说故事的种种还是都传到我的耳朵里来了——口无遮拦,狂言四处,先就被电视记者们引介起来。于是乎路过书店时,我好像不得不拿起来翻一翻,看看书的正面——他正面的裸体;看看书背面——他背面的裸体;再翻翻书的里面——差不多也算得上是赤裸裸的独白,的确是“全部奉上”了。十来岁的青少年是球星自传的最忠实读者,所谓球星自传,通常也不过是由作家采访球星,把他们讲的事整理出来而已——有些运动员可能连自己都没有读过自己的自传。如果没有他的绿头发红头发,没有他的麦当娜逸事,没有媒体的推波助澜,小球迷以外,谁会要听罗德曼说什么?罗德曼的故事其实触及不少时代神经:挑战性别意识和种族意识的传统思维正是这时代最敏感的中枢区域。男性的神话,美国的神话,让罗德曼给搅得荒诞不经。这似乎是罗德曼的开心得意之处,也似乎是篮球梦的出乎意料之笔。戏剧是人创作的,可是很多时候一旦开了头,情节就往往不由我们自主了。 nba比赛得分后卫nba迈克尔·乔丹阿瑟篮球罗德曼自传乔丹体育美国篮球