“女儿国”里遗失了我的梦

作者:李晏(文 / 李晏)

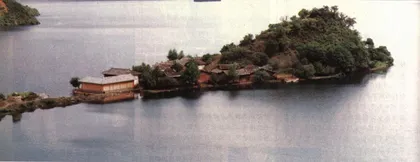

泸沽湖全景(1996)

早在10年前,我就从白桦先生的长篇小说《远方有个女儿国》中,知道了泸沽湖这个充满神秘色彩的地方,以及摩梭人奇特的婚配方式。在之后的几年里,我一直梦想着去那里亲眼看一看。1992年8月,我终于到了那里,并一下子被泸沽湖的秀丽和摩梭人的淳朴所折服,猎奇心理和所有杂念也立即烟消云散。

从北京出发时只有我一个人,后来路上越聚人越多,先是我在成都的表弟,后又遇见了一位自由摄影师、一个日本人和两个四川人,大家不约而同被泸沽湖吸引而至。

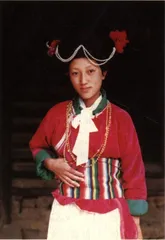

我们分住在里格村两个摩梭家庭,受到了热情款待。这两家都有一个16岁的女儿,一个叫拉木,一个叫支玛。两家虽然是亲戚,可姐妹俩却一点也不相像,姐姐支玛秀气、端庄;妹妹拉木健壮、开朗。她们有一点是相同的,就是和所有摩梭人一样,她们都很淳朴、善良。我们和他们一起喝酒,一个锅里吃饭,就像一家人。更幸运的是,我们无意中碰上了摩梭人一年一度的转山节。那一天,所有摩梭姑娘都显得格外可爱、漂亮。

转山节归来吃罢晚饭,拉木的阿妈和弟弟、妹妹都睡觉了,两个四川人住到了支玛家。剩下拉木和她一位表妹,和我们4个小伙子放肆地喝酒、聊天、对歌。摩梭姑娘的嗓子是天赋的,会唱的歌儿也真多,除了当地的山歌儿,还会唱许多港台和流行歌曲。那里没有电,也就没有电视机、录音机,她们是从哪儿学来的呢?我们4人把所有能哼出来的,甚至北京童谣、日本民歌全加上,才勉强与她俩打了个平手。火塘里的柴加了一次又一次,酒喝了一巡又一巡,歌声与欢笑在拉木家的木楞房里久久回荡,直到夜半。

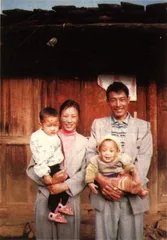

拉木与丈夫及两个孩子(1996)

少女支玛(1992)

前二天,支玛和拉木又划着猪槽船陪我们游湖。天一会儿下雨,一会儿晴朗,我们的热情始终高涨。支玛和拉木的歌声带着水音儿漂向远方,我回北京后很久,似乎还能听到那隐隐歌声。

我一个人旅行过许多地方,但那次泸沽湖之行,让我每每想起都感动不已。我不停地对朋友们讲述,还写了许多文章。一晃4年过去,这种情绪才慢慢平复下来,但我不敢奢望再去一次,她离我实在太远了。今年旅行的目标是西藏,并没计划去泸沽湖。就在从拉萨到成都的飞机上,我突然想再去那里看看,而且这个想法越来越强烈,中途公路被洪水冲断反倒使我更加坚定,我多花了两天时间,多跑了近千公里路,终于又见到了熟悉的山、熟悉的水,而人却是既熟悉又陌生了。

我首先去了村口的拉木家,在门口我问一位姑娘:你阿妈和姐姐在家吗?她边笑边把我往家里让,却不回答我的问话,反而问我:“你的伙伴怎么没来?”这我才认出,她就是拉木!她竟然还记得我。这4年,也许我没怎么变样,拉木的变化可太大了:她瘦了、沉稳了,没有了少女的羞涩和天真。后来我才知道,她已经是两个孩泸沽湖全景(1996)子的妈妈,大的是女孩子,两岁;小的是男孩,还不满周岁。她的弟弟和两个妹妹也长高了,阿妈倒还是老样子,只是掉了颗门牙。一家人在惊喜中热情地招待我,又像一家人似的,仿佛我是一个久不串门的亲戚。

然后我又去了支玛家,支玛的小姨一眼就认出了我,也问我的伙伴们怎么没来。在那一个傍晚里,我得到了如此多的信息,找回了所有的记忆,我感觉自己整个身体腾空了,漂浮在泸沽湖清冷、洁净的幕霭里。

我没有再见到支玛。听她家里人说,她前年就去桂林的一个旅游点工作了,每年只在春节回家一次,倒是经常给家里写信、寄东西。从她捎回来的照片看,她白了胖了,更漂亮了,衣着非常时髦。看着已面目全非的支玛,我有一种说不出的感觉,似是遗憾、似是陌生——也许我们本来就很陌生。

转山节上翩翩起舞的少男少女(1992)

那个夜晚,我躺在拉木隔壁的花楼里,辗转难以入眠。想起这几天的跋涉,像做梦一样。真没想到我会再踏上这片土地,实实在在地躺在摩梭人的木楼上;更没想到两个同龄的姑娘,命运和境遇却如此不同。我不知道支玛是否会经常思念这块生她养她的土地,在异乡别俗是什么样的心情,有没有男朋友,最后会不会返回故里。拉木似乎对自己的生活很满意,每天做饭、洗衣、哄孩子,忙个不停。她还是那么快活,那么爱笑,只有在给孩子喂奶时,脸上浮着慈爱与安详的神情,你会觉得她的确是个大人了。可细想想,她不过才20岁,城里这个年龄的女孩又在想啥、做啥呢?

今年我又赶上了转山节。跟着转山的人群,我总是闷闷不乐、若有所失。转山回来,没有了当年的欢歌和笑语。我一碗接一碗地喝着拉木阿妈新酿的“苏里玛酒”,最后连晚饭也没吃,执意要去落水村,理由是那里第二天等车方便。其实我是怕自己喝醉而失态,因为我当时心里有一种难以名状的难过。

与以往不同,我此次旅行归来,一反常态地平静和沉默,很快进入了正常的工作和生活,无论是西藏还是泸沽湖,都不愿再向人提起。一个旅人是孤独的,那么你就沉默吧,也许这种沉默是另一个旅程。写这篇文章,是因为心中实在憋闷,这时我才明白,在我看似平静的内心深处,有一股强烈的波澜在涌动,必须设法宣泄。而写出来了,又觉得辞不达意。

这几年,各种报刊上介绍泸沽湖的文章着实不少。面对这些文字,我感到非常陌生,甚至怀疑他们所写的,是我去过的泸沽湖吗?

作为世界上最后一块人类母系氏族社会的活标本,确实有她吸引人的一面。但可惜的是,许多到过那里的人,都是怀着一种猎奇心理或某些不可告人的目的。他们对在此以前仍然处在原始文明中的摩梭人,存在很大程度上的误解。比如她们的婚配方式,实际上并无多少浪漫可言,这连摩梭人自己也承认,她们之所以走婚,完全是生产力水平低下造成的。现在,这种状态正在改变,已有四成摩梭人开始登记结婚,实行一夫一妻制,拉木就是一个例子。她们的生活水平正在提高,拉木家还用上了沼气灯,并有了录音机。我还听说,明年泸沽湖就可以全部通电了,那时,她们与外界现代文明社会的联系就更紧密了。即使现在,靠近公路的落水村已完全商品化了,许多人家靠旅游收入盖起了木楼式饭店,姑娘们的笑容里掺杂了许多商业的成份,猪槽船已主要用于搭乘游人,而不再是单纯的生产工具。尽管远离公路的里格村、独家村、小落水、左所还暂时保持原有的宁静与质朴,可终归会有一天,这一切都要消融在现代文明的红尘中,我记忆中的泸沽湖正在逝去。

我终于明白自己那种说不清的情绪是什么了。想想我第一次来到泸沽湖的那种安详的充实和离开时那种莫名的空虚,实际上那一刻可能就像娩离母体的那种感觉。其实我也和许多人一样,不愿这块土地被现代文明所践踏,希望她永远保持原始状态。这是不是一种以强凌弱的殖民者的心态? 女儿国泸沽湖