生活圆桌(27)

作者:三联生活周刊(文 / 布丁 黄林 胡欣 施武 亭亭)

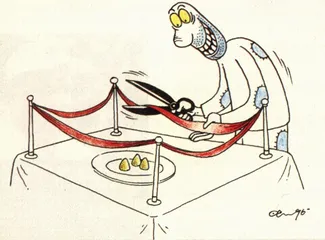

缺乏仪式感的日子

10月份是北京天气特别好的日子,因此,好多人都在10月结婚。我常在大街上闲逛,因此,常能看见迎亲的车队。最多的时候一天遇见10次婚事。

给我印象最深的是一对新人的背影,他们挽着走上一层层台阶,台阶上并非教堂或纪念碑,而是一个烤鸭店。当然,好多婚事都是在饭馆里举行,这不好笑,可我当时先看到那对新人的背景,颇觉得幸福与庄严,再看到烤鸭店的招牌,就觉得好笑。

我老觉得生活中应该有一些假模假式的时候,比如外国人吃饭前的祷告、礼拜,比如结婚,这些都具有仪式感,但天天祷告,周周礼拜,又太麻烦,结婚又只能一次。于是,我就寻求另外一些颇具仪式感的生活细节。为什么这样,我不知道。

我发现,仪式感的东西太少了,能够让忙碌的生活中有一份从容的仪式太少,能够使平庸的生活提升到某种高度的仪式太少。

生活中有两件重要的事,一是吃饭,一是开会。我有幸吃过一次奢侈的晚宴,很有仪式感,极大地满足了我的虚荣心,可惜我只吃过那么一次,更多的时候是在街头小店吃。至于在家吃饭,只要是自己动手,就没有仪式感的享受,除非你把自己想象成一个大厨子。而开会也没有仪式感,因为我只参加几个人的会议,像聊天一样。

后来我发现女人化妆是一件很有仪式感的事,有各种粉、膏、油、笔、剪、钳、口红、眼影等等一小包,端坐桌前,面对着镜子,极从容地勾勒,显得镇定。我想,生活中应该有这种镇定。

于是我便加长了我的洗脸过程,尤其是刮胡子的过程,以前我只是在脸上打满肥皂,刮胡子、洗脸一次完成,而如今我是先洗脸,然后再在脸上用一些“剃须泡沫”,刮完胡子再来点儿“须后水”,用的都是名牌产品。但那些洋玩艺儿是专供毛重的洋人用的,比如泡沫,我轻轻一挤,挤出的泡沫就足够我剃光身上所有的毛。

因此我得出一个道理,即使你可以消费一些好东西,也未必能得到你所希望的享受。

也许,寻求仪式感的这想法太荒谬。

(文/布丁 图/王焱)

罐头的音乐

人类发明留声机是为留下声音,留下音乐。1877年,爱迪生发明滚筒式唱筒留声机;1888年,柏林纳又进一步发展成旋转式唱盘留声机,开始了人类记录音乐的历史,使勃拉姆斯在1889年他留下了他自己演奏《匈牙利舞曲》的录音。而早于1886年逝去的李斯特的琴声,却永远消失在了历史的黑暗深处。

饶有意味的是:人类记录音乐的历史自勃拉姆斯以后起,现在有许多钟情于古典的欣赏者们却拒绝听勃拉姆斯以后的音乐,他们固执地认为,自勃拉姆斯之后,古典的音乐已变了味道。

从1889年至今,仅仅一个世纪。从打孔纸带到老百代唱片,从钢针细纹片到密纹片,从单声道到立体声,从模拟录音到数码录音。唱片使音乐以固定的方式,超越音乐演出现场而产生更广泛的影响。以几倍低于听现场的价格,可以听到世界最顶尖的演奏和最顶尖的效果。人们在充分享受复制时代的恩赐时,往往忘了,唱片实际是以把音乐变成工艺作为代价的。

复制的音乐作为商品,其实追求的是商业的完美效果。在商业的复制中,活的音乐实际经过了死的肢解:唱片是一部分一部分地录制后,由录音师操作,把最优秀段落组接的结果。数码录音技术可以任意改写每一声部的音色,可以非常精致地操作出乐队的“渐弱渐强”,可以自如地使音频加宽加厚,可以把一个小乐队制作成大乐团,当然也可以摹拟出多种附加效果。这些,其实都以损害音乐演奏的自然作为前提。人类在留下唱片的同时,是不是杀死了活的音乐呢?

唱片的诞生,使欣赏音乐出现了两种效果。在现代英语中,唱片被解释成“做成了罐头的音乐”,听“罐头”与听现场真实的音乐当然不一样,两种不同的欣赏角度也就罢了。问题是,做成了罐头的音乐因为耳朵对效果的要求,令人产生错觉,会全不如罐头食品。

听惯了音响技术会足以产生“好”的错觉,使人误认为音乐厅里真实的演奏敌不过高技术制作的效果。常听发烧友有“不如在家听唱片”的感叹,当音乐技术正进逼音乐,使音乐本身日益萎缩时,我们是不是应该感到悲哀呢?

(黄林)

不吃宫保鸡丁?

根据美国食品营养界的分析,中国菜“宫保鸡丁”所用76克油脂,相当于4个美式汉堡包,足以提供人体一天40%的热量。而一盘“木须肉”所含卡路里,约等于人体一天的1O%所需,所含胆固醇超过两个加蛋、乳酪、火腿的汉堡。

如此高营养,实惠是实惠,不由得使人想起我们的饮食结构。过去缺油水,现在吃油不成问题了,城市人的油脂摄取量则占了日平均摄取热量的30%多。

我们炒菜讲究火候,以武火煎炒较易吸油的食品,若使用25克油脂,至少成菜时要吸收12克。大量的油脂吸收,天长日久在影响我们的体质。由此想到我们的饮食习惯是否能在严格的营养分析下有所改善,多让给碳水化合物和蛋白质一些空间(同是亚洲人,日本人在每天摄取的2千卡热量中,碳水化合物占59.5%,蛋白质占15.3%,脂肪占24.8%)。实际上,煎炒对食品的营养破坏得厉害。一盘色白如玉,凝面不散的清蒸鲩鱼,一盘青脆的凉拌苦瓜,再加一钵豆腐煲,不仅营养搭配合理,视觉与味觉都是享受。

(胡欣)

亲情和前程,轻重难称

人们倾听过重庆一对母女声泪俱下的对话:女儿高考前夕,父亲不幸去世。母亲为了女儿能安心考试暂时隐瞒了这个噩耗。事后,女儿责怪母亲,没能让她最后看一眼父亲。母亲的理由是,高考是对女儿的一生有决定性的大事,不能因为悲伤影响了她的前程。女儿的道理是父亲是亲人,亲人去世也是重大的事情,母亲没有权利对她隐瞒。女儿进而怀疑母亲对父亲不好。

这样的对话引起社会各界的不同反映。

有人站到了母亲一边。某高校录取了这个不幸的女孩,虽然她的考分不高,甚至不到录取分数线。深圳一家企业则向这个女孩提供助学金,他们都高度赞扬了母亲的精神,她瞒着女儿独自承担着不幸,还要在女儿面前保持足够的平静。作为母亲,她一切为女儿着想,她的做法体现出了母亲的舔犊深情。

有人站到了女儿一边。作为女儿,父亲是亲人,亲情当然比高考更重要。亲人去世对于任何人都是一生中的大事,因为亲人是构成我们生活的一个部分,是天然的一部分。但一个人生活的一个部分失去了的时候,她当然有权利知道,并且,这权利是天赋的,是在何人无权剥夺的。而高考只是未来生活的可能部分。

其实,这类道德难题很多,要在理论上说清不太容易。这类道德难题有时被称作道德悖论,就是说,两种可能的选择都是几乎同等的道德错误,所以“两难”——所谓“善择其大,恶择其小”的原则用不上。例如“孔子难题”:父亲偷东西该不该告;“萨特难题”:独生子该照顾老弱病残的母亲还是该去参加卫国战争;还有“皮亚杰难题”:穷汉该不该偷药救活垂危的妻子,等等,都是些有名的难题。在这两难之中,伦理规范都无能为力。我们无法理所当然地进行评判,就是因为它们都是符合伦理的,又是相互否定的。也许我们应该试探用伦理规范之外的标准来评判和解决这类让我们为难的问题。

(施武)

邻居打孩子,你会去报警吗?

一个高烧39℃、神志不清的6岁男孩鲍洋,9月10日被送进江苏南京军区总院。在紧急抢救的过程中,医生通过手术从鲍洋体内取出的浓液达800毫升。

孩子不是患了什么重病,而是被人生生打成这样的。打人者是和鲍洋父亲鲍伟同居的女人,名叫虞燕颂。

1990年,鲍伟与前妻生下鲍洋。两年后,两人离婚,鲍洋由生父监护。从1993年开始,鲍伟与虞燕颂同居。在长达3年多的时间内,虞燕颂持续殴打、虐待鲍洋,邻居有目共睹。

据报道,事发后这些邻居义愤填膺,纷纷揭露虞燕颂的劣行。据说,虽然邻居一直对鲍洋寄予同情,但平时也不敢多管,生怕问多了,孩子遭罪。

《中华人民共和国未成年人保护法》第5条规定:“对侵犯未成年人合法权益的行为,任何组织和个人都有权予以劝阻、制止或者向有关部门提出检举或者控告。”假如3年中有一个邻居将同情转化为法律行动,鲍洋何至于伤残如此。

鲍伟无疑是有责任的,他未履行监护权;鲍洋的生母早应依法对鲍伟的监护能力提出质疑,对虞燕颂提出控诉;但邻居呢,他们有责任吗?

大约很多人认为“孩子是我的,我想怎么管教是自己的事”,在他们的眼里,孩子只是一件所有物,根本不是一个独立的个体,还论什么“未成年人权益”?

大约更多的人认为,“邻居打孩子是人家的家事”,除非影响波及自己,否则就没必要也无法干涉。家庭的门关得太紧,社会的手难以伸入。

后娘打孩子,是人品问题;亲娘打孩子是教育方法问题(不是有夏斐为证吗),但在《未成年人保护法》实施后,两者都成为法律问题。只是,我们虽有了法,面对法律的伦理道德,它也不过是一纸空文。

邻居打孩子,你会去报警吗?

(亭亭)