和美食家共进晚餐

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

讲究“吃”,能跟中国人“叫板”的当数法国。中国的圣人孔子在2500多年前就说“食不厌精”,而法国人也吃出了经典。1248年,法国国王圣·路易斯设立了烧烤协会,沿续到今天便是世界著名的法国美食协会。该协会现已在中国招收会员并不定期举办活动,他们算是找对了地方。

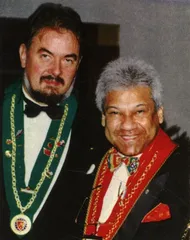

法国美食家协会亚太区主席古载礼先生(右)和北京分区主席韩纳先生(左)。不同颜色的马海绒绶带标明了他们在该协会的身份

法国人的“食不厌精”

在吃的方面,中国人从古圣先贤始就显得有些虚伪——一方面“食不厌精”,一方面又说君子须远庖厨。法国人则毫不掩饰他们从美食中得到乐趣,他们人人动手,君臣无异。下厨不是和屠夫划等号的下贱勾当,而是一种荣誉,甚至是艺术。

在法兰西,美食界“白高帽”如云,政界要人也精通美食之道。密特朗总统即如此,他“宁可吃毫无烹调技巧的原味食物,也不能容忍厨师马虎从事。”法国总统官邸的第一位女厨师丹妮尔·德波丝,却以“极度纯正大菜”游刃有余地“对付”这位挑剔的总统,她能将一棵卷心菜变成艺术:将修整、烫过的完整的卷心菜的叶子一一拨开,外形如一朵巨大的花;自花心始,将馅料铺盖在每片叶子上,重新将卷心菜恢复原状,并小心地用细线将其绑好;然后切成份(瓣状),下面铺上烧成金棕色的胡萝卜块,可供6人食用。这位高厨用的馅料包括特制的酸面包、浸面包用牛奶、猪肉、羊肉糜、大蒜末、切碎的新鲜香菜、鸡蛋、鸭油或菜油、胡萝卜丁、切碎的红葱头、鸡汤。

当年的法国国王圣·路易斯在国家社稷方面功过暂且不提,在美食方面,该皇帝可是功不可没。1248年,在他设立的烧烤协会中,会员被授予一种令人钦羡的特权——烧鹅,法国人迷恋烤鹅肉。几百年过去,烧烤协会的地位始终没变。烧烤行业也不断壮大,直至1789年,但法国大革命之后,这个行业与其它许多行业一样销声匿迹了。

然而,美食业的种子已生根发芽。1939年,二次大战爆发,法国人和其他民族一同被卷入一场灾难,食物严重短缺,再也不可能为烧烤协会提供招收新会员的机会——连母亲们向女儿传授烹饪技艺的机会也被剥夺了。这种状况持续十年以后,1950年,法国人欣喜地告别“食物配给卡”,商店的橱窗重新摆满了物品。这年的复活节,3位美食家坐在一起边品尝烧羊腿,边立志要使原先的烹饪行业精神再次发扬光大——不仅向专业人士,而且也向非专业的美食家和家庭主妇普及这项艺术。这3位美食家是Jean valby,Louis Giraudon和Marcet Dorin,同年8月3日,法国美食会(Chaine des Rotisseurs)宣布成立,并在巴黎注册。法国美食会尽管是一个法国组织,但也包括来自法国以外地区的分支机构,称为“大区分会”。它们在巴黎的总部指导下开展活动。

值得一提的是:该协会原来的会员是“业内人士”——不是餐饮、酒店业巨头即是总统的御厨,当然,可能还添上个把有品味的总统。现在,他们的圈子中多了非专业人士。比如该协会北京分会主席韩纳(HEINE)先生,是德国的商学硕士、经济学硕士,1981年3月来华工作至今,现任德国蒂森股份公司总代表。

吸纳历史悠久的发展中国家的上层人士、高级白领对该协会来说显然是件有意义的事。目前,它已发展中国会员约9900名。

在中国大陆笑容灿烂的、第一个成为法国美食协会成员的刘钊,如今他已是该协会中国分委会成员

凡参加美食会的人都要在入会仪式上宣读这样的誓言:“我宣誓:决不糟蹋食物,永远细心照料所烧烤的食物。我永远履行志同道合者的义务,尊敬协会的全体会员。”

美食家协会的唯一领导机构是理事会,遵循的章程是1901年7月制订的。记者问该协会亚太区主席古载礼先生:“现在世界上有许多饮食新潮流,比如素食,你们有没有想过要有所改变?”古载礼先生答:“这就像你的妈妈、我的妈妈、他的妈妈做的家常菜,可能是煎炸食品,别人说吃这样的食品不好,可我们就是喜欢。所以,我们尊重传统不准备改变。”

法国人维护传统的那份固执让人感叹。

不仅维护法国传统,世界各地的传统美食都在他们“维护”之列。他们的每次活动各有不同主题——遍尝不同国家不同民族不同菜系。今年该协会北京分会的两次活动,一次在钓鱼台国宾馆以中国江浙菜为主题,来自不同国家的会员共饮加了话梅的绍兴黄酒。另一次是在北欧风格的皇家饭店(SAS),主题是欧洲中世纪晚宴。

吃了5个小时的晚餐

一顿隆重的晚餐可以让我们更好地了解法国美食协会,了解法国人如何执着地维护传统和经典。

这次以欧洲中世纪为主题的晚宴要求所有来宾都穿深色晚礼服。

宴会尚未正式开始。宴会厅外“史无前例”地搭起了“农家栅栏”——一群鸭子嘎嘎叫个不停,兔子们则欢蹦乱跳争食。据说这是营造封建时代欧洲的田园氛围。穿梭往来的服务员不分男女,一律褚石色长袍,有点像电影里的马可·波罗。

来宾们三三两两站在一起,边呷着餐前开胃酒边轻声交谈。显然,“吃饭”也是法国的传统社交方式。当然包括中国人在内的绅士们均是青一色黑缎面西服扎领结,女士们是大同小异的深色长裙。也有例外,比如那位正向服务员要来菜叶喂兔子的金发女郎,穿了一件宝蓝色无袖中国旗袍,漂亮抢眼,但仍不失庄重。除了吃,在文化方面法国和中国也是能够对话的。

活动开始。新会员宣誓后,被授予马海绒绶带和勋章。放眼望去,大概除了个把记者,所有人脖子上都挂了红的、绿的、蓝的、紫的绶带和金的、银的徽章。其阵式很像国王为凯旋将士接风洗尘的盛典。

有人悄悄进了洗手间——据说晚宴开始后宾客是不应随便离开座位的。

宴会厅灯熄了,烛光摇曳,一张长方形木桌上随意散放一些蔬果、干花甚至麦穗。长袍服务员在背后轻声问:“可以给您系餐巾吗?”于是每个人都被系上了蓝色镶红黄边的“婴儿围嘴”,显示不同级别的会员标志看不见了,粗的细的首饰也看不见了,餐桌前的人都像孩子,大家彼此会心一笑。晚餐终于开始。

第一道“菜”是南瓜形状的面包,每桌(4人)共一只,大家谦让一阵后各取一瓣。接着便是走马灯似地上菜、撤吃完或未吃完的菜盘。

菜很多,走马灯般更换。席间有两三回“表演”,比如两个厨师抬一头已烤成蜜色的乳猪在宴会厅巡回展示;另一次厨师抬出了插放正在燃放的烟花的巨型蛋糕。

酒一共上了5种。白肉(鱼、鸡)和蔬菜配白酒(白葡萄)、红肉配红酒。最后是咖啡和红茶。

筵席结尾,高厨们在美食家的掌声中隆重登场,长长的一排,领头的是一个外籍厨师,其余的都是中国人,最后一个竟是一名年轻的女厨师。他们是今晚这场热闹的大戏真正的幕后英雄。此时已是深夜11时,这顿饭吃了5个钟头。

美食的含义

宴会散了,大家或合影留念或握手道别。请注意,每人手中握着的那个纸卷,这是一张有味道的菜单又是一件有意义的纪念品,美食家入席之前它已摆在餐桌上干花丛中了。用火漆封好,拆开它的心情有点像拆开一封年代久远的信。这张菜单以及此次活动的时间、地点均用法文(花体字)书写,纸的两侧用火微燎成焦黄,这是法国人为一顿饭苦心孤诣地营造气氛的又一例证。

而美食家体面的礼服回想起来与整体环境是那样和谐:是对厨师和其他就餐者的尊敬也是自信自重的体现。

法国美食家协会成员胸前看起来古老的绶带和徽章令人难忘,那是对高品味的赞扬和认同。它使我想起他们使用不同的酒具喝不同的酒。约定俗成的章法:饮白兰地,用透明大肚窄口短杯;圆桶状厚底矮杯宜饮威士忌;郁金香形酒杯为葡萄酒专用;长笛形及浅身宽口状如漏斗的杯子装香槟……而联想到我们“葡萄美酒夜光杯”的传统,在岁月如梭愈演愈烈的“豪饮”中,却渐渐被忽略不计了。

什么是美食?

这确是一门需要加以确切定义的艺术。一些人把美食家等同于饕餮者或酒鬼,美食家们说:“这真是大错特错!”

用火漆封好的菜单、干花、麦穗营造一种久违的团圆氛围

只有一种真正的“厨艺”,那就是“最好的。”烹饪要根据季节——尽管今天我们任何时候想吃任何东西都可能成为现实,但法国美食家坚持:没有什么比夏天的龙须菜,初秋的松鸡、野鸡之类更好。烹饪也是一个庆典活动,名厨相信人们有时在大宴上能碰到“他们自己”。美食还奉送给食客其他“赠品”——上好的葡萄酒、生活和工作中愉快的回忆、一群志趣相投的人、舒适友好的气氛。

这些就是真正的美食家和贪食贪杯者的区别。品尝法国的“松露(木菰)腊肠”、装在贝壳里的腌鸡肉、梭子鱼丸子的过程也是一个欣赏艺术的过程。

吃到现在,20世纪的美食家还提出了新观念:饮食有度。他们也不再一味追求烹饪过程的繁杂——把鸡蛋煎得恰到好处,色味俱佳而不是随便胡弄,再配以一杯可口的葡萄酒,这就是现代美食家。 葡萄酒法国人美食家甜品