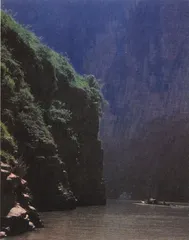

三峡刻石 谁人评说

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

湖北美术院前院长冯今松回忆说,当他通过新闻界向外发布要在长江三峡大规模刻石纪游时,没有想到在海内外会有那么强烈的反应。这种反应当然是褒贬不一,持怀疑与批评的似乎居多。

凭心而论,这种对“近5年文化艺术界最具轰动效应新闻”的反应细加揣摩当言正常。

一般具有初中文化程度的中国人都会有这样一个记忆,当年(公元前219年)的秦始皇登泰山,做的最重要的一件事就是命丞相李斯歌其统一中国之功绩并刻碑于斯,日《封泰山碑》。始皇帝如此这般,也是遵先哲之训导。当时的重要著作《吕氏春秋》早已给出说法:功绩铭乎金石。金石之寿长于人类,流传不朽自当系于斯。

有这种传统记忆的中国人,世世代代,普通人辞世尚择一小石碑铭刻其生死岁月,对在三峡头上动刀刻石的大事,又岂能不敏感?

与宣布刻石之初的议论起海内外关注相反,目前刻石工程已经告竣,而传媒却保持一片沉静,评论更是缺席

记者9月初赶至宜昌市,去访三峡刻石时,这处名为石门之地仅剩一位叫皮华容的刻工最后在刻《三峡刻石后记》,最大一块石面留给了以组委会名义所撰的“后记”。

这篇长达2500字的“后记”对整个刻石经过记录非常完备,甚至聘用某人为秘书处干事都有叙述。此次刻石活动的倡议者发起人冯今松介绍说,刻石源自1992年他的一个念头,当时三峡工程呼之欲出,为何不可邀请世界华人画家来三峡写生呢?冯今松解释刻石目的时称,我们这一代受毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》培养成长的画家,总想为中华文化做点什么。有了三峡工程,当然也想为三峡工程做点服务。这项刻石工程,至少也会给后人“文学艺术为什么人服务”有点启迪作用。

在《世界华人画家三峡刻石纪游》实施要点上,第一款这样写道:“记录和保存三峡珍贵的文化遗产,弘扬优秀的民族文化,创造峡区新的人文景观,促进国际文化艺术交流。”刻石组委会秘书长刘文谌称:“这就是三峡刻石的目的”。刘文谌还指着这份实施要点上的第二条第二款,说,“这就是标准”。这条这样写道:“刻石的画作(含书法作品)由画家确定一种并限定一幅(刻画只能是适于线刻和摩岩刻画的作品)。凡弘扬中华文化精神,情系万里长江之格言、名句、画语录、诗词歌赋也可。”

没有写在实施要点上的是对画家的选择。据介绍,画家的确定,是由组委会(由中国画研究院、广州画院与湖北美术院3家机构组成)共同开列出的约180位画家名单。被邀请的画家“要求是在世的”,并且“只是中国画画家”。除去吴冠中等人外,“基本上都乐意参与这次活动”。最后统计有138位画家寄来了作品,完成印章刻石和摩岩刻书画共283件。

按介绍,被“刻石”组委会选中的画家,无偿向组委会寄呈两幅作品,一幅用于刻石,另一幅则赠送此次活动的出资者杨晋光。杨系香港华富达有限公司董事长,据称他为刻石出资250万元人民币。

前期工作异常顺利,各媒体也对此纷作正面新闻发布,“支持率颇高”。但第一轮信息传送后,却有各种不同议论散见各报章,由此促成了官方最高机构的关注

三峡刻石在北京、武汉和深圳3地同时举行新闻发布会后,新华社播发了消息,海内外主要报纸先后进行了新闻报道,成为文化艺术界的轰动事件。

据冯今松回忆,当时的准备工作直至新闻发布都是按预期顺利进行。其信息通过各媒体广为传播后,各种议论批评也开始散见于各报刊:综其议论,主要意见是:

其一,在三峡巨石上随意雕刻,任意凿造,改变了三峡独特的资源风貌,使三峡自然风光与人工痕迹混杂,显得不伦不类,从而造成自然资源的巨大浪费;

其二,三峡刻石仅由文化部批准,难道三峡仅仅是文化人的三峡?

其三,什么样的书画作品适宜铭刻三峡。而这些作品是否具有永恒的文化价值?将来我们的后代是否会容忍这些祖先给他们留下的“广告”?

目前,“三峡刻石”工程已经告竣,回顾这些质疑,也许并非没有道理。当时冯今松通过传媒再三解释了第一条疑问。他称:三峡刻石一部分利用修筑环山公路所产生的环形崖壁,再就是利用一个叫“一线天”的地方的南北石崖。它的30%在江岸山体的背后,唯一一处面向长江的刻石离开长江已有三四千米之遥,并不影响三峡的自然风光,也不会造成自然资源的浪费。

记者的此次实地踏勘探访,确可证明冯今松所言不虚。不过,这里面可能有一层玄妙:当初所有的传媒在报道时均未对刻石地址有过这番解释,皆言“刻石”三峡,而“刻石”三峡之轰动显然是大大超过有了这番地址解释后的“刻石”。当时的舆情颇为复杂,一方面消息灵通的报刊迅速地报道冯今松对是否影响自然风光的解释;另一方面,消息未必灵通的报刊特别是海外报刊仍然在刊登质疑;还有性急者则直接上书国务院,要求“火速制止”。如此矛盾重重的信息在同一时空里汇集,确实让众人是非莫辨。与此同时,国务院也密切关注了此事。

稍后一些时日,国务院三峡办经过调查,认定“鉴于此次《世界华人画家三峡刻石纪游》活动,业经有关部门审批、关注、实地考察,刻石组委会多方论证、选点、准备,现刻石文化带征地手续已办,刻石方案、资金均已落实,我们建议国务院办公厅责成国家环保部门进行审议,作出环境影响评价。”国务院总理李鹏在这份调查报告上批示:“同意。内容必须健康,品格要高尚。”

再后,国家环境保护局也报告称,“从总体上讲,刻石不致对自然环境造成影响。”由此,有关对自然环境是否有破坏的争议,自然有了一份最权威的结论。从历史的角度来看,此次三峡刻石并非空前。而过去的三峡刻石,于今人观之,仍有超越时空的价值。可惜告竣的刻石却是难闻评判的声音。

从文物研究者的观察看来,三峡刻石是每朝都有,绵绵不绝。这些刻石,许多目前已成珍贵文物,确乎传之久远而不朽。在这些历史刻石之中,清中期任荆南观察使的李拔似乎更情钟刻石,虽然他的东西以历史研究者的眼光判断难言“有品”,但普通人观之,至少尚无厌恶。譬如他在长江三峡巴东段江面岩壁刻有“化险为夷”与“楚蜀鸿沟”,无论历史研究者还是导游都能说出这极险处的刻石背后的历史事实。另外的一些也难“入品”的刻字,如“浪淘英雄”、“我示行周”、“川流悟道”等等,以今人观之,最简言,也觉其有超越时空的价值。

一代代的三峡刻石,积淀出的三峡刻石标准,就是超越时空的存在价值。以此标准来看此次的三峡刻石,许多非艺术专业人士接受采访时,表达了对位置比较显赫的石壁上刻有的一首洪湖渔歌的印象“很深”。这首渔歌刻在一幅表现芦苇荡里赤卫队员的画的正中,其歌日:“老子本姓天,住在洪湖边,要想捉到我,神仙也叫难。枪口对枪口,刀尖对刀尖,有我就无你,你死我见天。”同样印象深刻的是还有一幅名为“我家住在黄土高坡”。之所以印象深刻,是这些非专业人士觉着在长江边的岩壁上刻这种内容“让人无法表情”。

据记者实地观察,摩岩刻石的长江三峡历史人物较多,但曾在长江流域活动频繁的诸如大禹、杜甫、自居易、欧阳修、苏东坡、刘禹锡、陆游和黄庭坚等可谓不朽人士,却是没有化成线条凿刻于此成为这里的“不朽”。

当初三峡刻石争议纷起之时,“中华环保世纪行”两位记者也曾采访过三峡刻石。他们对画家作品进行了一个小统计,并对北京、湖北和广东画家作品占了全部作品的65%表示不解。此次记者采访,冯今松解释说,是这3地共同举办的这次活动,所以3地画家占的比例稍多当好理解。而大禹、杜甫等人没有上壁,是因为画家分散各处,难以统一指挥。

这200多件摩岩书画刻石及印章刻石,从去年5月开工,到今年5月基本结束。据了解,目前已告竣工的三峡刻石已移交宜昌市政府。对刻石一直甚为支持的宜昌市副市长符利民对刻石的评价颇为克制,他说,我也许比艺术家更冷静些。符称,宜昌市还将对此处景观进行更深入的开发。

冯今松说,组委会湖北方面已经将刻石的照片寄送各位有作品刻石的画家,反馈的信息基本是称赞。许多画家还表示,早知这样,真该寄更好的作品来。从纯粹艺术的角度总结,冯今松用了一对极端的对比判断:“要么千古绝唱,要么遗臭万年。”

《世界华人画家三峡刻石纪游》书画及印章刻石作者名单

海外

刘国松 陈正雄 黄朝湖 何怀硕 洪耀华 李苏羽 张玲麟 徐子雄 陈天保 余君慧 余国宏 林 近 崔德祺 徐永智 陈瑞献 钟正山 唐大康 陈海韶 冯钟睿 王无邪 吴毅 姚迪雄

大陆

吴作人 何海霞 崔子范 王朝闻 关山月 廖冰兄 黎雄才 张仃 赖少其 王明 刘勃舒 王玉珏 冯今松 萧淑芳 林墉 周韶华 汤文选 杨延文 张立辰 王盂奇 魏扬 于希宁 孙君良 邓林 廖连贵 聂于因 王兰若 杨之光 舒传曦 詹庚西 龙瑞 陈立言 汤集祥 刘文谌 韦江琼 张善平 龚文桢 詹志峰 谢志高 刘大为 方楚雄 郝鹤君 阳太阳 胡正伟 戴敦邦 王瑞霖 徐勇民 蔡 超 刘国辉 鲁风 戴卫 王琼 马西光 王迎春 陈章绩 林丰俗 刘一原 陈运权 董继宁 燕鸣 李文信 刘昆 邵声朗 汤立 张绍城 伍启中 黄笃维 武石 秦岭云 杨奠安 张道兴 乐建文 鲁慕迅 周永家 汪国新 卓鹤君 施江城 吴良发 李乃蔚 王之海 赵绪成 王天一 陈白一 杨力舟 陈振国 梁岩 尚涛 张仁芝 于志学 贺飞白 田世光孙瑛 赵成民 王涛 苏华 汤小铭 郑强 陈金章 王子武 邬鸿恩 李宝林 李延声 舒建新 陈永锵 曹天舒 钟儒乾 吕绍福 许钦松 罗彬 余镜图 高兴烈 杨晋光 洪祖杭 卢伟文 陈人钰 杜小一 画家三峡美术冯今松文化