信息社会呼唤法律

作者:三联生活周刊(文 / 仲夏风)

1996年1月8日,法国总统密特朗逝世。法国人民的追悼未已,1994年被密特朗解职的私人医生古布莱,推出了他的纪实作品《绝密》。书中披露了密特朗的健康档案,表明这位前总统早在1981年就自知身患癌症,通过发布虚假健康报告来掩饰疾病,竟连选连任,执政长达14年。到了 1994年,密特朗已根本无法工作,每天上班只关心自己的治疗。古布莱的原意是让民众知道他们一直被欺骗,法国长期被一个病夫所领导。但因密特朗家人的上诉,巴黎法院于1月18日下令禁止《绝密》一书发行,违者售出一册罚款1000法郎。法院认为该书既侵犯了密特朗的私生活,也违反了医生替病人保密的职业道德。

然而,禁令下达不久,就有人把《绝密》全文输入互联网络,任何人都可以自由调阅。法院的禁令对此无能为力,实际上成了一纸空文。这不仅在法国而且在国外都成了一大丑闻。

法官未能认识到的是,我们面临的是信息社会。

伊西尔·德·索拉·普尔在他1983年出版的《自由的技术》一书中,明白无误地指出,把旧的法律轻率地运用在新技术上,将是十分危险的。“通信技术的每一个新进展都会打破现状。在那些受到威胁的领域它会遇到阻力……因为它是全新的,对其提供的选择起初很难认识清楚,所以人们往往以十分笨拙的方式应用它。技术上的外行,例如法官,会把新技术早期的、笨拙的形式,当作它的本性。”

13年前,普尔就准确地预见到了今天我们的社会所面临的法律与技术的冲突。“我们肩负着这样一种责任:经过多年斗争获取的印刷媒介的自由,是同样会体现在21世纪的电子通信上,还是这一伟大的成就将在新技术带来的混乱中丧失殆尽,这将完全由我们来决定。”

美国电子边疆基金会的法律顾问、电脑界著名的自由派人士马克·戈德温的思想与他如出一辙,“当一种新的媒介呈现在公众和政府面前时,动荡就会产生。人们首先会为之欢呼,接踵而来的却是恐惧。问题是,我们怎样对这种恐惧作出回应?”

信息社会中“垂死的鱼”

比较过去和现在从来都很有用。

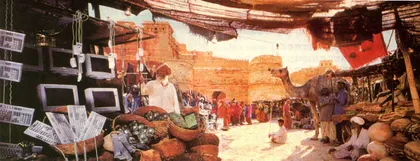

长期以来,大多数“人世间”的权威都不怎么关心Internet。那是一个未知领域,一个没有边界、初具规模但尚未最后形成的朦胧世界。他们所认识的人几乎都没有到过那里,所以对他们来说这个问题并不重要。现在它变得重要了。据说180个国家的大约6千万人正在使用互联网络,所以再也不能像以前那样放任不管了。从美洲到欧洲到亚洲,世界各国政府都在努力了解这种新媒体并制订管理规则。有些国家正设法限制人民入网,把互联网络看作是对他们的文化和国家安全的威胁。另一些国家欢迎这种新技术,但是担心它会带来的“坏东西”:色情、犯罪、不同政见甚至文化侵略。

在网络空间设立篱笆、建立势力范围的热潮将会越搞越厉害。这并不奇怪。纵观历史,每一个重要的通信技术变革都引发了同样的不安和混乱。文字、印刷机、电报、电话、无线电和电视,这些发明无一能够轻松度过它们的成长期。每一个发明都被某些人视作“文明的终结”。

这是因为,尽管这些发明促进了信息流通,改造了社会,它同时也成为传输坏的、无用的思想的媒介。文字促进了“虚假的智慧”的传播。印刷机在这方面更是有过之而无不及,并且色情文学也是因之而产生发展。电报引发了许多经济诈骗案,还造成大量无用信息在大范围内流传。电话和广播、电视使家庭受到无谓事情的侵扰。

如果人们眼中看到的只有新技术的这一面,他们必然会感到困惑和疑惧。弗朗索瓦一世曾在法国禁止任何书籍的出版。在法国大革命中,群众曾捣毁示范的电报装置,原因是它会成为“颠覆性的工具,用来向敌人传送信号”。而美国最高法院曾认为电话对政府来说没有什么用处。至于说近年对计算机业所作的种种荒谬论断,更是让人啼笑皆非。

政府和立法机构面对新技术所作的规范化努力常常在匆忙中进行,因而很容易铸成大错。审查制度是无效的,因为信息的本质是自由的。1976年,生物学家理查德·道金斯提出一个假设。在某些方面,思想表现得如同基因在身体里一样,可以在头脑中不断复制。文字是第一种在人类头脑之外存储知识的有效方式,所以它可以代代相传。文字发明以后,每一次通信技术的浪潮,都加速了思想“基因”的复制,使更多的信息,无论是好是坏,都更快地在人类中流动。全球性的Internet对此给出了最好的注脚。已经出现了下面的情况:美国在网上压制的某种特定信息——例如色情——已经转移到了美国以外的地方,想要得到这种信息的美国人仍可以轻而易举地获取它们。

在评论法律无法适应信息社会的现实时,美国麻省理工学院媒体实验室主任、人称“数字革命传教士”的尼古拉·尼葛洛庞帝说:“我觉得我们的法律就仿佛在甲板上吧哒吧哒挣扎的鱼一样。这些垂死的鱼拼命喘着气,因为数字世界是个截然不同的地方。大多数的法律都是为了原子的世界、而不是比特的世界而制订的。”如果我们再不认清这一点,旧法律将成为信息社会的重大障碍。

互联网络上的言论自由

2月7日,德国内阁通过《信息2000》报告,指明了“德国通向信息社会的道路”。

据专家估计,在今后10年中,德国多媒体行业的年营业额将达到2750万马克,其中如购物、银行、娱乐等各种服务将占37%,网络经营占25%,进入网络服务占23%,硬件占15%。如果政策得当,发展顺利,德国在今后15年中将因此提供150万个就业机会。

《信息2000报告》确定由教育、科学、研究和技术部牵头,制订全国统一的多媒体法。统一的多媒体法必须解决信息社会带来的许多具体问题。这表明德国已严肃认真地开始为进入信息社会准备法律框架。

并非德国人的思想有多么先进,而是现实已向他们发出了挑战。年初,曼海姆检察院在互联网络上发现了大量的纳粹宣传品。根据德国的《反纳粹和反刑事犯罪法》,凡使用纳粹党及党卫军的徽章、“嗨!希特勒”等口号和敬礼式,以及任何被认为具有纳粹象征意义的东西,同情纳粹、对犹太人和其他外国人进行直接毁谤、攻击、恶意伤害和宣扬种族歧视,与否认纳粹大屠杀均为犯罪行为,并将被判处5年以下有期徒刑。

然而,经过调查,这些宣传品却出自一个名叫恩斯特·青德尔的德裔加拿大人。他通过德国电信公司下属的两个电脑服务分公司的电脑网将反犹太和煽动种族仇恨的宣传品输送到Internet上予以扩散。警方认为,他是欧洲大陆的纳粹组织中的一个关键人物,几年来一直从加拿大向他在欧洲的同伙提供纳粹宣传品。

德国司法部门称,“电子纳粹”的出现给德国的法律界提出了一个新问题,即凡涉及被利用传播纳粹宣传品的电脑服务公司是否应该承担一定的责任,并接受相应的惩处。这牵涉到对互联网络作为一种新传播媒介的地位和作用的认识。

其实还有更多的问题。德国电信公司在警方通知后可以中断恩斯特·青德尔的网址,可青德尔的电子出版物在跟美国加州的网络公司相联的计算机上仍可以邮寄。网络公司拒绝撤掉青德尔的材料,理由是美国宪法保护言论自由,但德国人却不仅中止接通青德尔页面的接口,而且还中止了接通网络公司其他1500个网址的接口。如果网络公司的德国订户抗议关闭这些网址损害了他们的自由,那又该如何处理?

去年12月,巴伐利亚州检察官断定,200多个互联网络用户违反德国法律传播色情内容。他向法院控告美国计算机服务公司——一家提供在线服务的大公司。由于缺乏单单向当时的大约10万户德国用户关闭上述网址的技术能力,计算机服务公司中止了向全世界所有用户的服务,其中包括大约400万美国人。仅仅一个德国已经把网络空间搅得天翻地覆。

其实,无论是纳粹宣传还是色情作品,牵涉到的问题都是一个:互联网络上的言论自由。美国2月份通过的新电信法,特别增加了“通信正派条例”,明确规定在儿童可以接触到的公共电脑网络上传播或允许传播猥亵资料是犯罪行为;并且,在俄克拉何马大爆炸案发生后,围绕是否应该允许传授炸弹制造技巧的内容上网,也发生了一场激烈争论,这些都与言论自由相关。

“通信正派条例”引起了部分计算机使用者、鼓吹言论自由者以及民权人士的强烈抗议,甚至被称为“电脑世界中的焚书行动”。在自由派看来,阻止不良的言论的办法不是禁令,而是更多的良好言论。如果你禁止某些人员进入网络,你就在助长这样一种看法:他们或许的确能说出一些重要的东西。

6月,联邦法官在实际考察了网络上的色情传播之后,推翻了这一条例。斯图尔特·戴泽尔法官写道,“作为仍在发展中的参与性最强的大众表达方式,Internet 理应免受政府干涉,获得最大保护。”

也许,更好的办法是,为计算机用户提供必要的工具,以便他们对传到家里的电子信息进行甄别检查,使它成为个人的选择而不是政府的法令。在德国人的刺激推动下,计算机服务公司现在已开发出它所需要的技术,能够阻止含色情内容的东西进入德国,但对其他地方没有限制,这在技术上是一大进步。

谁来管理网络空间?

对于《绝密》上互联网络一事,一些民权组织称为对新闻检查和政府错误决策的一大胜利。除此而外,它还蕴含了更多的意义。

从字面意思看,《绝密》就是作为个人隐私受法律保护的一个秘密。然而,它在互联网络上空前扩散,显示在信息社会中,隐私权将越来越得不到保障。将来个人生活日益同电脑和网络联结在一起,许多私人领域如通信、存款、购物、娱乐等极易为别人所监视,因而就出现一个数据保密的问题。法律在这方面将有何动作?公民是否享有控制有关自身的数据的权利?

《绝密》上网也侵犯了原书出版商的版权。全世界的出版商现在都对侵犯版权的行为大叫大嚷并且要求作出更严格的限制,然而,由于网络强大的扩散信息的能力,知识产权保护也面临诸多新问题。电子边疆基金会的创始人之一约翰·佩里·巴娄甚至声称,传统的知识产权的概念在电脑空间将不复存在,因为Internet 是世界最大的复印机。怎样改写知识产权保护法?

还有一个极为重要的领域是:防止利用网络进行犯罪活动。未来的互联网络将伸向全世界各个角落,可以说无孔不入,这将为世界性的犯罪集团提供极为方便的通信联络手段,这些人甚至还可用加密的办法逃避警方的侦缉、追捕。这又该怎么办呢?是否应该允许企业和个人掌握以前只存在于国家手中的密码术呢?

除了这些大的方面,还有许多具体问题。例如如何确认电子签名的法律效力,迄今,公司签订合同仍必须由负责人用手签名,然后通过信使交换;居民必须亲自到政府部门办理身份证,到税务局填写纳税声明,因为这些事情都牵涉到签名的确认。如果电脑签名得到法律认可,那么许多事情瞬间即可办完。又如,目前越来越多的人通过电脑在家里办公,那么在家里出了工伤事故如何确认?雇主是否有权随时进入雇员私人家庭检查工作?

这些都需要我们给出答案。互联网络是某种新东西,是一个崭新的世界。它向我们划分人群的方式提出挑战,模糊了地理概念,打破了我们用来约束行为的习俗、规则和法律。支持者认为这是好事,并认为政府应当把手缩回去。但是许多负责社会秩序和执行法律的政治家和执法机构不这么认为,不管喜欢不喜欢,对互联网络肯定要制定一些规则。问题是如何制定。

而且,由于互联网络是全球性的,还存在另外一个问题:采用谁的法律和行为规范?有人认为,从某种程度上来说,应该把网络空间作为独立于地理范畴之外的东西来对待。联合国教科文组织总干事马约尔日前要求召开国际最高级会议,起草全球都能接受的网络空间“法”。纽约索罗斯基金会也在国际非政府组织中发起类似的倡议。全世界的立法当局和民权组织已开始处理网络特有的问题:司法权和引渡权。有朝一日,可能缔结管理网络空间行为的国际条约,这种国际条约很可能不同于国际海洋法。这种条约不是那么容易缔结的,而且也不会很快缔结。像60年代的电视一样,我们面临那种具有改变世界潜在可能的技术。我们还不能确切地知道这种技术到底怎样改变世界。 信息社会法律