出卖未来

作者:三联生活周刊(文 / 胡泳)

未来的冲击

哪些国家将会卷入下一次中东战争?明年会出现何种新的、更好的工作机会,而什么样的职业将不复存在?到2008年,哪一种消费电子产品最走俏?在21世纪,互联网络将如何改变商业的面貌?下一场环境灾难将在何处发生,人类又应该怎样加以预防?

一些眼光远大的人提出这些问题,并且,只要世人愿意付出价码,他们会痛快地给出答案——这些人自称为“未来学家”。长期性预测,这个一度为作家和激进的社会科学家独占的领域,正变成目前美国一个日益复杂、也日益赚钱的行当。

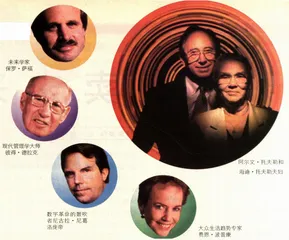

这一行业的从业者不仅在传统上大出风头,他们的名字也常常出现在畅销书的排行榜上:从大众生活趋势专家费思·波普康(Faith Popcorn)到数字革命的鼓吹者、美国麻省理工学院媒体实验室主任尼古拉·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte),从现代管理学大师彼得·德拉克(Peter Drucker)到“大趋势”(Megatrend)一词的始作俑者约翰·奈斯比特(John Naisbitt),未来学家们似乎呈现出丰富多彩的面貌。

但所有这些人都被笼罩在阿尔文·托夫勒和海迪·托夫勒夫妇(Alvin and Heidi Toffler)的阴影之下,因为是这对志同道合的夫妻在1970年出版了《未来的冲击》(Future Shock)一书,使未来学进入美国的主流文化。25年之后,他们又重新站到舞台中央:由于两夫妇成为美国政坛新贵纽特·金里奇所谓“电脑智囊团”中的重要成员,将被好莱坞著名经纪公司Creative Artists Agency重新包装。他们将成为一个叫做“未来网”(Future net)的多媒体情报交换所中的核心人物,这个交换所的活动范围从建立环球网网址到创办一份周末电视杂志无所不包。其中最重要的一个项目是,制作名为Next News Now的未来学主题节目,时间在半小时左右,每周通过电视网播出。“电视中有历史频道,但却没有未来频道,”阿尔文·托夫勒说,“我们计划弥补这个缺憾。”

未来主义的发明者当然不是托夫勒夫妇。剥去科幻的外衣,H·G·威尔斯(H·G·Wells)、儒勒·凡尔纳(Jules Verne)和乔治·奥威尔(George Orwell)都可以称作未来学家。也许现代意义上的未来学是件随着原子弹的爆炸而诞生的,因为在那以后,人们突然获得了想象力,推测他们生活的世界可能没有未来。兰德学院的毕业生赫曼·卡恩(Herman Kahn)运用可靠的科学原则,详尽预测了热核战争的可能后果,他的著作,例如1962年出版的《关于不可思议的事情的思考》(Thinking About the Unthinkable),为新兴的未来学奠定了基础。

不过,未来学深入大众人心,还得归功于托夫勒夫妇。《未来的冲击》使未来学家喻户晓;这部著作和1984年出版的《第三次浪潮》(TheIird Wave)及1990年出版的《权力的转移》(Powershift)一起,试图建立这样一个论点:当变革发生得太快,以致于人们来不及适应时,就会出现所谓“未来的冲击”。

迅速发生的变革在把社会推向何方呢?1982年,奈斯比特在他的《大趋势——改变我们生活的10个新方向》一书中作出了回答。他把从工业社会到信息社会的转变,列为美国10大趋势中最根本、最主要的一项。他要求人们作好思想准备,迎接未来的全面信息时代。

赚取明天

今天,托夫勒和奈斯比特可以颇为自得地看到,他们一手播撒的未来学种子正在遍地开花。冷战结束,电脑革命发生,世界经济趋向一体,传统的核心家庭饱受冲击,凡此种种,都刺激了对科学预测的巨大需求。现在美国企业界已是全身心拥抱未来学了。按照流行的说法,如果你在一家现代公司里做管理人员,而没有花时间像一个未来学家一样思考的话,那就意味着失职。

从事未来研究的咨询公司生意兴隆。乔·柯茨——华盛顿一家咨询公司的总裁说,10年前,他们很难找到一家客户,“现在,我们拥有50家客户,要求我们预测10年后甚至更长时间的可能趋势。”

柯茨致力于做的第一件事情是,对一家政府机构或是一家公司关于自身前途的看法提出质疑。他的工作方式,简言之,就是把这家机构或公司的高层管理人员召集到一起,然后开动他们的脑筋。“如果你能够让人们说出他们关于2010年的真正想法,立刻,就有两个关键性的问题需要解答:你怎么知道你的预测是正确的呢?如果错了的话,后果会怎样?”

位于加利福尼亚州门洛帕克的未来研究所所长保罗·萨福(Paul Saffo)是当今美国最活跃的未来学家之一,其客户包括美国国防部,他曾将网络的发展描述为计算机领域的第三次浪潮。在第一次浪潮中,信息处理是关键;第二次浪潮则是信息的获取,其标志是个人计算机的空前普及,第三次浪潮则是把所有计算机都连接在一起。

然而萨福却喜欢自称为一个“预测者”,与之相对的是“幻想家”——那些对未来作过认真幻想、并努力使幻想成真的人,如尼葛洛庞帝。一个预测者的工作是,帮助客户拓宽他们对事物可能性的认识。萨福承认,在这一过程中,事情的结果会受到影响。

有时,何者为因,何者为果,很难分辨清楚。知名的未来学家道格拉斯·拉什科夫(Douglas Ruskoff)直言不讳地说,“未来主义不再是关于预测的学问了,它成了最现代化的宣传。它谈论如何创造未来。”他认为,未来学家的杀手锏有二:恐惧与独创性。“他们先激发客户的恐惧心理,然后再告诉客户,唯有他们掌握怎样才能力挽狂澜的秘密。”拉什科夫自己就深谙此道,他的高科技乌托邦“狂想曲”给他带来了滚滚财源:高达6位数的书籍预付款,以及1小时7500美元的咨询收入,用以为索尼、美国电信公司这样的大公司进行战略分析。

从《数字化生存》到《开窍》

说到对未来的宣传,没有谁比《连线》杂志(Wired)投入更多的热情。它自称“数字化生活方式杂志”,创刊4年来,以近乎宗教般的虔诚鼓吹信息革命。去年乃至今年的高技术股票热,在相当大的程度上是由这家杂志煽动起来的。它与一家叫做“全球商业网”(Global Business Network,GBN)的机构有密切联系,这一机构主要为企业客户撰写如何应对数字化未来的战略报告,每年的营业收入达600万美元。《连线》杂志的几个主要持股人都是GBN的合伙人,杂志和GBN的上市,使他们成为自己点燃的高技术之火的最大受益者。金钱大量流入他们的腰包。

其中一位主要人物即尼葛洛庞帝。尼氏毕业于麻省理工学院,原本主修建筑,后因从事计算机辅助设计的研究,而一头栽进了计算机科学的领域无法自拔。他留校任教后,1985年与一群被计算机科学界排拒在外的研究人员创办了媒体实验室,其宗旨是,不为当前的技术所限,发明和创造性地利用新的媒体,以改善人类生活和满足个人需要。经过多年奋斗,它成为全美最著名的研究机构之一,今日被炒得火热的多媒体,其思想的重要发源地正是媒体实验室。

在带领媒体实验室奋斗的过程中,尼葛洛庞帝一直处在计算机与大众传播科技领域的最前沿,他每年都应邀到全球各地演讲,并担任《连线》的专栏作家,不遗余力地宣扬计算机带来的社会进步,被称为“数字革命的传教士”。1995年,他出版了《数字化生存》(Being Digital)一书,指出“计算不再是关于计算机的了,它事关生存。”该书畅销一时,使尼葛洛庞帝成为美国新一代未来学家中的领头羊。

作为未来学家,尼葛洛庞帝有一句著名的话:“预测未来的最好办法就是把它创造出来。”这也就是他的同行萨福把他称为“幻想家”的原因所在。但如同萨福所说的,并不是人人都和他一样。波普康就认为自己只是一个文化和社会变迁的忠实观察者。

波普康原名普劳特金,从事营销咨询工作多年,1991年,她以自己后改的有趣的名字(Popcorn在英文中意为“爆米花”)为题,出版了《爆米花报告》(The Popcorn Report),一举成为90年代生活形态与消费行为的首席趋势专家。其中最有名的一个预测是“茧居”(Cocooning),即空余时间不出门旅游、吃饭或看戏,连必需品也多采用邮购方式的茧式生活方式。,

1996年4月,波普康再度出版新书《开窍》(Clicking),集结她所主持的营销咨询公司脑力智库(Brain Reserve)的最新研究结果,提出16种生活形态与消费趋势,以使人们的生活“开窍”。这些趋势为个人与企业提供了寻找最佳机会的检验法则。根据波普康的说法,要检验有没有成功的潜力,你的创意必须至少与4—5种她的开窍趋势吻合。

在这些趋势中,波普康更新了“茧居”的概念。如果说,过去人们是为了更多地和家人在一起潜心家中时,今天,家更像是对抗外在险恶的避难所。茧居族需要什么?家庭与办公室保安、互动式电视,以及各种各样的线上服务。

波普康早就提出,现又重新说明的另外9大趋势是:梦幻历险(Fantasy Adventure)、小小的放纵(Small Indulgences)、自我主张(Egonomics)、个人角色多元化(99Lives)、逃避都会,积极开拓自我(Cashing Out)、追求健康(Being Alive)、人老心不老(Down-Aging)、警戒的消费者(Vigilant Consumer)与拯救社会(S.O.S.Save Our Society)。在这个基础之上,她又增加了6大趋势:寻找同路人(Clanning)、挣脱束缚,追求享乐(Pleasure Revenge)、向过去寻根(Anchoring)、女性思考(Female Think)、男性解放(Mancipation)与偶像颠覆(Icon Toppling)。

波普康认为,要想发现趋势,最重要的办法是和尽可能多的有趣人物谈话。她自己每年平均访问4000名对象,每个月阅读三四百种国内外期刊和各种畅销书、看一大堆电影和戏剧、听各种流行音乐。传统的咨询业认为她的判断太过主观,缺乏量化统计,因而怀疑其结论的可信度。

未来学——花哨诱人的“方便食品”?

无论是尼葛洛庞帝还是波普康,通过出书都赚取了可观的收益。美国人(世界上许多地方的人亦然)似乎比以往任何时候都更渴望听到“先知”对未来的预言。难怪连比尔·盖茨(Bill Gates)都按捺不住,要为世人指明“未来之路”了。

托夫勒夫妇使兜售未来成为热门行当,他们当然不会放过目前的大好机会。“未来网”正与有线电视网和广播网及一些大公司接洽,谋求财政支持和建立商业伙伴关系。他们还聘请了几位有名的电视和电影制片人帮助制作影视节目。未来学领域的另一员老将奈斯比特也不寂寞。今年春在国内外都炒得火热的《亚洲大趋势》就是他的近作。虽说就学理而言,该书很难说是一部有份量的学术著作,与他头两部“大趋势系列”著作相比要粗糙得多,但它的炒作应当说是一次高水平的商业实践。

25年前,托夫勒夫妇在《未来的冲击》一书中写道:“一台运转良好的、用以创造和散布时尚的机器现在已成为现代经济中稳固的组成部分。”这一布道之后又过了1/4世纪,未来主义的大祭司们终于可以亲自实践他们的承诺了。信息的大量买卖,其中包括对未来主义的买卖,也许是我们时代著名经济故事的最后章节之一。

每个历史时期都有它的圣言妙谛,我们的时代则被命名为信息时代。这个时代很早就在悄悄侵袭工业时代,但这一变化开始并没有对公众意识产生巨大冲击,直到托夫勒和奈斯比特利用“信息经济”的标签来吸引读者,信息时代才算正式发端。

对于托夫勒和奈斯比特的著作,也并非全部都是赞美之声。美国加利福尼亚州立大学历史学教授西奥多·罗斯扎克(Theodore Roszak)就将未来学直斥为“庸俗社会科学、星期日副刊通俗文学和预言的笨拙的混血儿”。托夫勒和奈斯比特的著作的特点是“轻松愉快描述未来世界,并把这种广告宣传抬高到学术研究的水平。通篇充斥着迎合时好的言语、荒唐可笑的陈词滥调和骇人听闻的大惊小怪,华而不实和诱人预言比比皆是。”阅读这些书“就像置身于世界博览会的游乐场中,各种新奇玩艺令人应接不暇。”

罗斯扎克指出,“按照信息经济过于,简单化的公式,我们几乎可以相信,不久我们就可以以塑料软盘为食,行走在铺满集成电路片的马路上。看来,已经不再需要耕耘土地,开采矿藏,生产重工业产品,这些生活一日不可缺的必需品只是被偶尔提及,然后消失在无须费力即可满足人类一切需要的单纯的电子能量的嗡嗡声中。”

如果我们的经济过于依赖流动的信息和金钱,而不是依赖制造足够的产品,它必将走向衰落。这个观点很可能是正确的,但那是另外一个问题。这里的问题是,罗斯扎克的确洞察到了未来学中存在的致命缺陷,即如果对它不加把握,它会极其容易地堕落成为花哨诱人的“方便食品”,符合寻求这类食品去填充大众头脑的商业界和官僚的需要。

一个值得注意的倾向是,未来主义者并不很关心具体的问题,如投资选择、劳动成本和工作条件等等,因为这类问题会引发复杂的、令人不快的讨论。他们更愿意谈论比较空泛的主题:生活方式、新商品、消费时尚等等。他们主要喋喋不休地谈论商品、服务、职业和娱乐,所有这些在信息时代将为富裕的专业人员和中产阶级上层的家庭所享用。他们向那些能够承受这些实惠的人鼓吹太平盛世即将到来。简而言之,专家们扮演了推销员的角色。

他们已习惯于为新闻界、为大众、为投资代理人推测令人惊讶的“大趋势”。

这丝毫也不值得奇怪。在美国,一切都是可以推销的,而一个人成功与否,很大程度上与推销能力的强弱有关。只要美国社会有此需要,并且,还有大量出口的潜力,那么,推销未来,又何乐而不为呢。只是要千万小心,别把未来卖得跟爆米花一样便宜。

历史的嘲弄

预测未来是一门不严格的科学,正如爱因斯坦所说“E= MC2也毕竟只是一个局部现象。”

那些喜爱作出预言的人很快就会认识到,这是一项多么困难的工作。历史充满了现在看来带讽刺意味的例证—1878年,一位牛津大学教授把电灯看作是骗人的玩艺儿;1899年,美国专利局的某位委员下令拆毁他的办公室,原因是“天底下发明得出来的东西都已经发明完了。”以下是从环球网上搜集来的更多例证:

“电话的缺点太多了,不能认真地把它当作一种交流工具对待。这种设备,从根本上说,对我们毫无价值。”

——美国西部联合电报公司内部备忘录,1876

“比空气还重的飞行机器是不可能出现的。”

——英国皇家学会会长凯文勋爵,1895

“飞机是一种有趣的玩具,但毫无军事价值。”

——法国高级军事学院院长、第一次世界大战协约国军总司令福煦元帅

“戈达德教授不懂得作用与反作用的关系……他似乎缺少高中生都会的基本知识。”

——《纽约时报》关于现代火箭技术先驱罗伯特·戈达德的火箭试验的社论,1921

“很难想象无线音乐盒有商业价值。谁会为一条不是针对某个特定的人的讯息付钱呢?”

——美国无线电和电视广播的先驱大卫·萨尔诺夫的同事,在20年代他们拒绝了其投资无线电的建议

“哪一个家伙愿意听到演员出声?”

——哈里·华纳,华纳兄弟影片公司,1927

“我想,5台计算机足以满足整个世界市场。”

——托马斯·沃森,IBM公司董事长,1943

“没有理由相信,个人会把计算机放在他们的家里。”

——肯·奥尔森,DEC创始人兼总裁、董事长,1977 未来学未来的冲击