城市丛林中的小店气质

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

红英的小店叫“自由马”,映出了主人的气质

涂抹着自己颜色的小店

逛街买东西属于日常生活。日常生活是重要的,因为它往往关联着生活质量。好的商店除了出售货真价实的商品,还应该提供些别的,比如氛围、情调和心情,这叫做“购物环境”。

依这个标准衡量我们身边的商店。一种是街边巷口最多的小卖部:一摇三晃的简易货架,东拼西凑的门面,进进出出都是街坊,朴素得近乎简陋,买卖双方的交流仅限于柴米油盐酱醋茶上;新建的高档“商城”,“到处是金属气息和玻璃的反光”;另有各类中档商场、平价超市,堆积如山的货架、削价货与大甩卖,只有嘈杂与拥挤,根本不会有购物之外的空间。

在这些商店里,小卖部不需要情调,只需要解决购物;高档商场里的情调成了“滥情”,彬彬有礼与豪华气派目的只有一个:鼓励欲望刺激消费;而在平价超市中,人只需触摸商品,情调也被排除在外。

这些年,我们城市中的高楼越建越多。也许因为阳光与新鲜的空气变得日益珍贵,人们才又重新注意起日常生活中的情境。似乎是在不经意之中,在城市的这个那个角落,出现了一些新兴小店。这些规模很小的小店,每一家都涂抹出一种自己的颜色,在城市的丛林中,正以一种它所培养起来的特殊味道在召唤着我们。

唯美情节与想飞的马

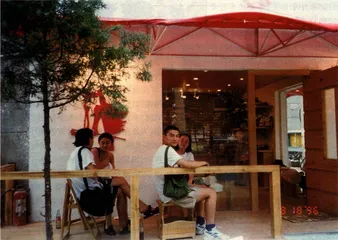

8月底的一个傍晚,我在拥挤不堪的四通桥下发现了红英的“自由马”。

刚刚开业的一帧小店,挤在当代、燕山、双安的夹缝里;巴掌大,白墙红顶,木板门窗,回廊石子路,桔色灯光下影绰绰的人物;充斥劣质小商品的地摊和火烧拉面大排档成了前景,老年健美操和东北秧歌成了背景音乐。它座落在这中间,沉静,又带着那么一点傲气,卓尔不群。

“不大像商店”,店主刘红英对这个评价很满意,“刚开业的时候,好多人在外头转不敢进,谁会相信一个卖书包鞋帽的店会这么漂亮呢?”这个28岁的姑娘生在戈壁,长在四川山坳里,16岁时因为羡慕用废木板做风琴的邻居,到大连读大学念的是化工机械。枯燥的公式和繁琐的图纸使她大学生活散漫以致辞学,因为“爱美”进化妆品公司作策划,因为“忍受不了人造革和布袋子”开始用帆布配以牛皮古铜做包,呼啦啦成就“自由马”,因为“懒得去奢侈而傻气的大商场”,自己开了这么一个小店专营帆布包、时装帽还有纯木质的小家具。

红英对人和物的第一要求就是“好看”,“美的东西才有价值”。从上大学到辞职到做包开店,红英一直在追求一个好看——“做美的东西,和美的人交往”。

“要使她(‘自由马’店)成为街上的一道风景。”红英的“任性”成就了小店。从衔着花枝鬃发飞扬的马头店标到廊前的一只小几;从铁皮喷壶里的一束雏菊到草编地毯;从收银台前木头匣子里半枯的玫瑰到墙上的木头钟;店主人对情调与温馨的强调,因为与日常生活的距离而显出“超凡脱俗的城市雅皮气质”。

小店的美术师李松松更强调“尊重视觉”、“与小店性质相一致”。“自由马”产品从生产方式上是对手工作坊时代的复古,而木板、砖石、一类不反光质料简洁的线·条和结构正是对时代风情的坚持。在一个复制的机器时代保留遗风必然是昂贵的——定织定染的帆布,每一块精心挑选的砖石,从芦沟桥下捡来混圆光滑的石子……

如果把“对物的滥用和炫耀”看作是对大商场“珠光宝气”的极端指责,那对“自由马”心平气和的评价是:节制的感伤,小家璧玉的情调和昂贵的简朴。

红英在一篇自传性文章中说,“我的包是一匹自由马,送你去你想要去的地方”。

在这个伪情调冷滥,真实朴素悭吝的城市,这匹想飞的马将人们带向何方呢?

黄玉海、孙澎的“麦雨红花”注重交流

呼朋唤友的麦雨红花

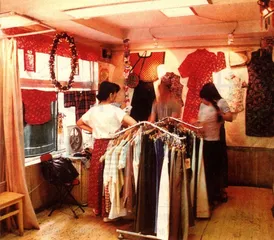

第一次注意到麦雨红花的人,大都因为橱窗里那条色彩炫目的裙子。金红的底色,大朵太阳花在绿叶间恣意开放。

“阳光里有的颜色,店里都有”。“麦雨红花”店里外两间,外面是服装,里面是工艺品和饰物。古铜色的衣架挂着浅色紧身上衣;红绿蓝柜子配上造型奇特的陶罐;古里古怪带有原始风情的珠串和陕北民间剪纸;餐巾纸画上太阳花贴在天棚上;翻开的书页和插着芦花的玻璃杯;整个小店呈现凌乱、跳跃的青春气质。

店主人黄玉海、孙澎,1968年出生,工艺美术科班出身,爱说话、爱运动、广交朋友、一望而知的乐观明朗。两人都曾在广告公司打过工,辞职的原因是“太不自在了,基本上是把自己的手安在别人的脑袋下头,简单操作,冷冰冰地没人气”。开店是吃饭和画画的需要,是商业和艺术的契合,更是为了“结交朋友,给那些有作品的人展示交流机会”。小店中大部分的陶制品和饰品出自朋友之手,不定期的摄影展和画展则成了这家小店的焦点。

“麦雨红花不是我们俩的,它是大家的;它不单是买卖衣饰的铺子,更是交流接触之所在。”对于小店,黄、孙二人的理想不是别的——“扩大一点,多一面墙,多添一把椅子,大伙凑到一块儿,喝杯茶,讲讲自己的画和自己的事儿”。

青春的色彩、交流的渴望与生命珍惜之情,最恰切的体现就是店名了。黄玉海和孙澎说——“我们见过麦收时飞扬的麦雨,也见过晨曦中盛开的红花,当那温暖包容的泥土长出每一寸嫩绿,我懂得生活是美好的,她值得为之珍惜。”

何海燕的“永发”小店情调温馨

古道遗风与永发小店

“麦雨红花”斜对面原来是个汽车修理铺,后来换成一家民族服装店,承了原来的名字,还叫“永发”。知道“永发”这个名字的不多,大家都叫它“海燕的店”。

海燕姓何,是小店的女主人。素净纤弱的外表,低眉顺眼,坐在一角总在穿针引线缝纳衣物,更像学生。店里大多数堆花盘扣的衣裳都是海燕手针缝制的。碎花棉布,柳肩圆襟的衣裙,配上松了弦的琵琶、木头娃娃、金鱼灯作装饰,含蓄的乡情与小店朴素体贴的责任心相得益彰——小店里少了讨价还价之声。因为进店买东西的人都知道“海燕店里东西的价格没有水份,该多少是多少”。美丽别致独一无二的款式,女主人诚实羞涩的礼遇,加上光顾者的好涵养,“永发”的“不俗”是有名的。

小店的风度又是店主人经历与信念的写照。35岁的海燕看似孱弱,挽回了婚姻危机之后又拯救了贫病交加的丈夫,携夫带子从黑龙江来到北京,为生存和学手艺给人打零工后又办起服装店,其中辛酸与坚忍无以言传。“我坚持我的第一选择,不论是丈夫还是小店,信赖并且坚持”。从婚姻观和职业信条上讲,海燕更像个旧式女性:隐忍、被动且善良。小店本身成了女主人生活的一部分,以羞涩的姿态坚持着旧时代的责任心。

除了红英的“自由马”、黄孙二人的“麦雨红花”,海燕的“永发”,另有“阿尤的店”和“素人”等等。据讲,这类文人艺人办的小店在北京已有几十家,略成风气。情调和情调笼罩下体贴入微的买卖关系这类是小店最“特别”的地方。

情调,曾是中国文化几千年一代代承袭下来的一种精神财富。不知什么时候起,它竟成了奢侈品。在一个粗鄙文化伴着物欲膨胀流行的时代,这些城市丛林中默默生长的小店对情调的坚持,本身就代表一种批评精神。但这种徘徊在商业与文化之间的情调能坚持多久?它能承担起净化都市人的生活理想、平衡社会心态的重任吗?其实,朴素、体贴与人道,不仅是理想中的小店精神,更应是都市的品格追求。 海燕