挽留大栅栏

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

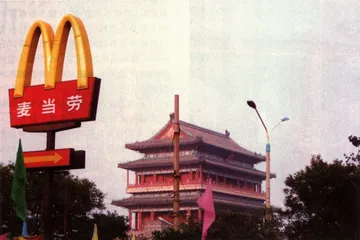

前门城楼和麦当劳招牌,这是极具冲撞感的两个标志

坦白地说,记者和很多人一样,近日光顾久违的“大栅栏”是奔着内联升鞋店的“鞋文化展”。这是本市首家企业独办的以世界鞋的发展为主题的展览。中国鞋博物馆提供了数百幅珍贵图片,内联升拿出了这家百年老店的“传家宝”——“大内朝靴”、“千层底布鞋”。顾客在逛店买鞋之余能见识一下那些跨越历史数千年、纵横五洲几万里的鞋,按内联升的说法:“不仅能受到世界古老文明的陶冶,还可以引发我们对现代人如何创造文明的思考”。

而记者最强烈的感受还是:像内联升这样的老店,像大栅栏这样的老商业街,当年创造了堪称典范的东方商业文化,又精心维持了上百年,怎么就在今天人们的生活中渐渐“淡出”了呢?

老字号,东方商业文化经典

大栅栏商业街的历史,比很多国家的历史还长。帽店马聚源、鞋店内联升、绸布店瑞蚨祥、药店同仁堂、茶庄张一元……历经战乱和时代变革,百年老店仍在这条街上做着生意。我一直坚信:商品应有“历史感”——经得起百年考验的必是好东西,就像美国人信赖Leiv's牛仔裤,法国人信赖路易·威登。

大栅栏集中了一批这样的好东西。当年的大栅栏随那段顺口溜儿名扬天下:“头顶马聚源、脚踩内联升、身穿八大祥……”成了身份和品味的标志。1811年(清嘉庆16年)的马聚源是京城帽业中最老的字号,曾被称“官帽店”,当年以制官帽、皮帽为主,并经销各种缎制小帽,主要为官僚富商服务。1853年(清咸丰3年)的内联升靠为皇亲国戚朝中大臣做“朝靴”起家,因其用料讲究、做工精细,深得达官显贵青睐。国民党当政时期,一些政界要人亦到内联升定做布鞋。新中国建立后,内联升转变经营观念,成为面向大众,为普通消费者服务的专业鞋店,但该店精工细作的传统始终没变。比如该店著名的“千层底”布鞋。一律用白布打袼褙,不能用旧布,纳底要用产自温州的上等麻绳,鞋底要求每平方寸纳81针(过去要求过110针),纳好的底子还要放入80℃-100℃的热水中浸泡,然后用棉被包严热闷。闷好以后再锤干、整形、晒干,以保证加工出来的鞋底不走样。据说按照如此严格的传统工艺制作出的“千层底”布鞋才能始终吸汗、柔软舒适。除了货真价实,大栅栏的老店还在卖货的同时奉送商业文化。

老字号取名极讲究。“内联升”的“内”指“大内”即“皇宫”,“联升”取“连升三级”之吉利。1858年(清咸丰8年)在朝任官的李氏创办了步瀛斋鞋店,前店后厂,以制作布鞋为主,服务对象主要是当朝官员和上流社会的达官显贵。由于年代久远,“步瀛斋”这一字号的来历已无从考证。不过单从字面上即可发现其创始人希望“生意兴隆通四海”的气魄和浓厚的书香气息。

1893年(清光绪19年)“瑞蚨祥”绸布店开张,名中的一个“蚨”字想必让商家费了一番苦心。据晋代《搜神记》记载:南方有虫,名虫禺,又名青蚨……生子必依草叶……取其子,母即飞来,不以远近……以母血涂钱八十一文,以子血涂钱八十一文,每市物,或先用母钱,或先用子钱,皆复飞归,轮转无已。”故《淮南子术》把“还钱”称作“青蚨”。

老字号大都有其深刻的内涵和寓意,这不能不说是一种渊源流长的商业文化。成立3年的大栅栏商贸集团也意识到了这点,它管理这条街包括5家老字号在内13家国营百货店(占这条街1/3的企业),今年初他们提出“振兴京味商文化”。“以老字号为依托把大栅栏发展成集旅游、观光、购物一体的商业街”。这次内联升举办的鞋文化展,和早在今年春节期间在大栅栏举办的幌子展、瑞蚨祥重开张后举办的大栅栏一条街历史回顾展以及正在筹备中的丝绸文化展、帽文化展,便是他们以文兴商的举措。

文化应注入经营,成为“活水”

不过,“在商言商”,买的还是货,文化要溶进经营,经营要到家,就像当年大栅栏里既有“朝靴”、“缎面手工绣花布鞋”,也有百姓欢迎的“棉花篓”(也叫大云棉鞋),甚至还有专为蹬三轮车的脚力工人等劳动者准备的“股子皮双脸洒鞋”(以耐磨经穿为特点)。并不“以老卖老”固步自封是老字号得以流传下来的另一个重要因素,就如当年的步瀛斋,他们看到社会的发展,仅靠手工制作布鞋已满足不了各界人士的需要,30年代后期起就开始从上海等南方城市购进皮鞋,成为京城最早经营皮鞋的专业鞋店之一。南北鞋荟萃、皮便鞋齐备,曾使步瀛斋以其领先一步之势,在京城鞋业中名声大振。

此次内联升鞋文化展开办期间,一些人士对“商店办文化展”提出了宝贵的意见。宣武区文化顾问黄宗汉先生说:“鞋店是要做生意的,所以展览能不能尽量不占经营面积,而把图片挂到空中?另外,解说能不能请人艺的老人来录音,要那种京腔京韵?门口是不是可以请俩老师傅纳鞋底,让年轻人看看每平方寸怎么能纳81针?整个内联升就该成为一个鞋展览,不光是自己的鞋,还应有全国、世界各国的。我穿着咱们的布鞋走得比年轻人还快,但咱们的布鞋也有缺点——底儿不经磨。在国外一双牛筋底布鞋卖75美元,传统布鞋能不能顺应全世界的回归自然、运动休闲、环境保护的潮流?”

“如何创造新文明”?内联升其实到了必须找到答案的时候。现在,该店营业大楼比老店的面积扩大了近5倍,总面积3600平方米,但在经营上,按业内人士说法,它却走进了进退维谷的困境。其难题在于供求的矛盾。内联升千层底严格繁复的制作传统技术正面临失传的危险。据了解,目前内联升的千层底鞋都由郊区妇女手工纳鞋底,每人每天最多纳3只鞋底,鞋底纳成后再由工人用手工绱制成布鞋,每个工人一天最多能绱4双鞋。纳鞋底妇女每天收入4.5元,鞋厂工人月薪通常三四百元,最高产的工人也只拿到五百多元。现在内联升鞋厂制作车间只有工人30多名,都是71届的毕业生,已经长期招不到新徒工。

慕名前来买千层底的顾客并不知道这些。他们中有的是一如继往钟情一种经典,有的是以穿布鞋为当前一大时髦。出访者愿把它作为礼品送给外国友人,外国顾客更把它当作中国的工艺宝贝,遗憾的是内联升却拿不出那么多“千层底”。目前,一双千层底布鞋售价仅人民币80余元,内联升却不敢提价。其实,面对现代工业千篇一律的产品,弥足珍贵的手工制品完全可以摆出“最后的贵族”那份骄傲。可我们老字号的口号还是空洞的“弘扬民族文化”,文化和商品实际上被分割成两个彼此分裂的部分。

内联升能不能真的在今天“步履轻安”?记者近日看到一则鞋广告:“从前,路是脚踏出来的,今天,路是鞋走出来的”。用在老鞋店可谓意味深长。

内联升代表了一种经典。走过百年的“千层底”还能“步履轻安”吗

牌楼和招幌能让大栅栏重现风光吗

内联升在经营上的窘迫,也许是整个大栅栏那种曾使我们留恋的文化的缩影。前人在大栅栏这条街上做足了好文章。大栅栏在经过了它几百年沧桑之后,现在面对一个全新的商业、消费社会,在整体改造近期不能实施的情况下,大栅栏的文章又怎么做下去?

早在今年3月,大栅栏所在地宣武区政府提出“重振大栅栏”,并责成大栅栏商贸集团委托古建研究部门和清华大学拿出可操作的方案。

9月中旬,一份“营造大栅栏气氛”的方案摆在了区政府办公会议的圆桌上。大栅栏商贸集团的根据是:大栅栏的功能——购物旅游的步行街。此方案包括:恢复这条街原有的东西栅栏(牌楼),在整条街上增设6~7个空中过街装饰桥;各店尤其是老字号商店尽可能挂出招幌、吉庆饰物;增加同仁堂药店以西的吸引力,增加街头雕塑小品如门墩等;拟恢复大栅栏原来的青石板路。拟在街里解决高空电线密如蜘蛛网的状况(但资金目前尚未落实);妇女儿童用品商店的店面与这条街整体气氛不和谐,将进行改造。

如何恢复大栅栏以及是否增设街内过街装饰桥成为讨论的重点。参考民国初年大栅栏街景照片,清华大学、古建研究所分别为东西街门设计了方案。虽说大栅栏街面现宽14米,比原街宽一倍,但现在情况显然比原来复杂。考虑到能让消防车、各店上货车顺利通过以及客流等因素、与会者初步倾向是两边以柱子擎起雕花牌楼,高12.6米,与街同宽,离地面高净落5.6米。

现在大栅栏东口那个简易的牌子据说是迎亚运时挂上去的,为的是“别让人走到大栅栏口那儿还不知道到了大栅栏”。至于真正恢复牌楼,若干年前也想实施,但找到规划部门,被告知:地下埋的管线情况复杂,牌楼的基座埋不下去。

是否修统一的过街装饰桥颇有些争异。大栅栏商贸集团王健总经理认为,过街桥可以挂灯饰,这样可以让晚上的大栅栏亮起来。宣武区规划局局长杨同发则认为:“让大栅栏亮起来不能光靠灯饰,商店晚上开业街自然就亮了,不如让商店各自从两侧伸出灯箱、幌子、霓虹招牌繁华又自然”。至于幌子之类是否一定照原样做,杨同发说:“过去招揽顾客用幌子,现在方法多了,过去店前还有拴毛驴的呢,能都恢复原来的样子吗?”主管规划的徐副区长说:“我们不一定要完全复古,但改造不能弄得不谐调”。徐副区长的担心是有理由的,热爱大栅栏的人没有人不希望能见到“从前的大栅栏”,但现实中重建走了味儿的例子几乎随处可见,比如重修的琉璃厂、重建的红螺寺,还有长椿街那段旧城墙上高悬的白底红字大牌子“丽都啤酒城”。

“传统”还能在今天挺起腰杆吗

恢复任何已逝去的东西(看得见的如建筑,看不见的如某种传统),难题还在于人们意识上的“重建”。民国时,当时的政府将青石板路改成了柏油路面;解放后,这条商业街的标志——东西栅栏被拆了:“文革”期间,我们或砸或改老字号的招牌,比如内联升易名“东方红鞋帽店”、“长风鞋店”。实际上,有相当长时间,随着无数像大栅栏、幌子这样的“标志性”建筑和饰物被毁,在岁月流逝和历史造成的文化空白中,老字号已从人们的意识中渐渐淡了。

寻找“大栅栏味儿”,意味着重新寻找一种已经丢失了的资源;这无疑是一件让人欣慰的事。但不妨想得再深些:我们为什么要重拾传统文化?是为不让一种经典在我们手中彻底消失,还是急功近利为落实一种“承诺”?传统文化如何重建?全盘复古还是“综合创新”?怎样把握好分寸?

老字号、大栅栏商贸集团、宣武区政府的努力是值得称赞的。但谁来让整个前门地区变得繁华而又有序?

据悉,繁华的前门大街一条街东侧“姓崇文”西侧可能就“姓宣武”,两区共管必有“管不清”的地方。那些“障眼”的、大面积的白色隔离栅栏归北京市交通管理部门。直接影响大栅栏恢复旧牌楼、幌子的地下管线、高空电线归市政、电信部门管;灯杆、广告更是由工商、市容、广告好几个部门管。

重建大栅栏并非易事。

……

热爱大栅栏的人们有资格追问:“为什么整体改造近期不能实施?”北京市不是以惊人的速度建起了那么多立交桥、盖起了那么多写字楼和商厦吗?

曾经繁华数百年的传统商业街在混乱和无序中感到窒息时,代表另一种商业文化的“麦当劳”、“肯德基”却在凭借强大的经济实力和更适应这个时代的“快餐式”经营方式在前门地区占尽风头。

记者在前门一带找到了一个特别的角度拍了张照片:近处是鲜艳的麦当劳大‘M’标志,远处是灰色的前门箭楼,后者刚好就缩在大M的两个“洞”里。

挽留大栅栏

大栅栏商贸集团的张贵红女士面对这张照片颇有感慨:“这两个有代表意义的东西放在一起,给人心理上的冲撞很大——如果我们发展很好,这种冲撞声是悦耳的,是一种有时代感又积极的冲撞;现在我们进退维谷,这种冲撞带来的只有不平衡感,如果我们不冲出去,就只能缩在‘大M’的阴影下。”

今年4月,北京大栅栏商贸集团和《北京日报》联合推出“请您为大栅栏发展献计策”活动,负责此事的张贵红说:“我们共收到各界来信数百封。建议有巨有细,重要的是这样的活动能唤起各界对大栅栏的关注、热爱——大栅栏是唯一的,是国宝。”对大栅栏有感情的人的确不少,北京大学哲学系教授王东是其中的一个。1994年1月13日《北京日报》发表了他的文章《请保留北京最古老的商业街——大栅栏》。王教授介绍说:“我那时从国外回来,看到北京一些著名商业街,比如有一百年历史的王府井、西单都改造得很现代化了,真怕有570多年历史的大栅栏也被‘改掉’而非常着急。在瑞典首都斯德哥尔摩,旅游者会先去看老城古老的集贸市场,它有三五百年历史,是一座活动的历史博物馆,这之后才去现代繁华的商业街。我们的大栅栏是东方商业史、社会和文化发展史的博物馆,如果‘改造’大栅栏是将它拆掉的话,这损失不亚于当年拆北京城墙。”

尽管当年梁思成等专家学者反对过,但北京内城还是被无可挽回地毁了。前一阵子古城苏州又要“改造”内城,因社会各界反对而放弃。看来,保留那些浓缩历史和民族文化的标志性建筑、建筑群、街道,社会各界已达成了共识。

40多岁的王东教授说他生在“皇城根”,长在“西四牌楼”,对老北京很有感情,但他说人不能老唱“水牛儿,水牛儿”的旧儿歌。作为一个学者,关于现代经济发展和文化的关系,王教授有高见:“北京的资源优势是什么?以前我们爱说是西山的煤、首钢的钢、密云的小枣、庞各庄的西瓜……但仔细一想这些东西别人也可能有。北京只有一样东西是独一无二的——文化。北京建城3千多年,有800年作都城的历史,拥有许多文化景观和标志性建筑,而且北京不仅代表东方文化,还溶进了西方文化,比如宣武区的牛街清真寺——它证明北京是一个融合东西文化的城市。文化资源和农业时期的自然资源、工业时期的技术资源一样,也是‘致富之源’。而且文化资源是越用越多的。人们的文化需求和文化素质成正比,不可限量。”

关键还在于怎样看待像内联升、大栅栏这样的文化资源。我们应考虑的,不光是如何去恢复和重建已经被破坏过了的一切。因为被破坏的毕竟已被破坏过了,恢复和重建永远也无法挽回那种过去的辉煌。对于大栅栏来说,更重要的是如何把积聚570年的资源转换成今天的能量,从旧的经典中生长出新的经典,这种经典足以使“麦当劳”“肯德基”无可匹敌。 商业文化内联升千层底布鞋布鞋文化大栅栏