精彩纷呈:美国近期美术展散记

作者:娜斯(文 / 娜斯)

美国纽约大都会“中华瑰宝”展档次极高

9月初的一个星期天,我和一个朋友去纽约现代美术馆看展览:《毕加索与肖像画:表现与变形》。这个展览展期为4月底至9月中,所以我们去时已是展期的末尾,观者恐怕很多是像我们一样大梦初醒般跑来赶末班车的人,虽然雷雨大作,售票处要排长龙,展厅里也人流不断,这是热门展览到快结束时必有的景象。

美国各大美术馆每年都要精心推出一些重头好戏,今年尤予人以精彩纷呈之感。先是中部城市芝加哥新落成一座现代馆,使得这座本来就是美术收藏重地,原有的美术馆一向大名鼎鼎的城市更有了值得吹嘘的本钱。从各方评论看,新美术馆的外观设计凝重沉潜,褒贬不一,不过内部采光出色,似获得一致好评。

东部的华盛顿骄傲不已地推出了号称“一生只得一次”的17世纪荷兰大师维米尔的个展,独此一家,别无分号,而费城美术馆的塞尚个展也是如此,所以经常可以坐享其成的纽约美术爱好者们只好纷纷出城。

然而大小美术馆和画廊林立的纽约市自然也像以往一样展事不断,今年的专题展览也各领风骚。古根海姆有抽象艺术百年展和非洲大陆艺术展,惠特尼有美国本土画家霍默个展及纽约题材作品展“纽约:野心之城”,大都会有台湾故宫珍品“中华瑰宝”展,现代美术馆则是上文所说的毕加索肖像作品展。纵横古今,跨越东西,让人目不暇接。

荷兰大师维米尔个展(“Johannes Vermeer”):平凡瞬间和超越之美

这是《艺术新闻》杂志提到的故事:1966年著名的东部大风雪中,一个年轻的中学美术史教师在波士顿的一家博物馆躲雪,在那隔世的、雅致的博物馆里,他被维米尔的一幅光线柔和,场景封闭的画作《音乐会》深深地迷住了。30年后,这个年轻教师——阿瑟·魏洛克已经是华盛顿国家美术馆北欧巴洛克绘画负责人,他促成了世界范围内的第一次维米尔个展。那次万籁俱寂的风雪之中独自一人面对维米尔的经验,他回忆说,引发了他对维米尔作品的终生眷恋。

伦勃朗长期以来一直被认为是最出色的荷兰画家,维米尔在其有生之年及身后的很长时间,虽不算汲汲无名,却没有特别的声望。他的被推崇是近一个世纪以来的事,而且所得评价越来越高,已经被认为是同伦勃朗一样重要的荷兰古典大师。

维米尔的画作数量不多,又分散在欧美多家美术馆,很多画作画布又娇嫩,轻易不能搬动,使得任何地方都没有举办过他的作品个展,这也正是此次华盛顿美术馆和荷兰的美术馆合作的维米尔个展之重要意义。它集中了维米尔35幅为人所知的作品中的21幅,从德、法等多家美术馆借出。对于很多美术馆来说,维米尔的作品是馆中最珍贵的收藏,也是最吸引观众的作品,所以出借是很困难的。关于这个展览的构想,可以回溯到1976年,可见此项工作的不易。对于魏洛克具讽刺意味的是,当年唤起了他一生对维米尔画作之热情的那幅《音乐会》却不能参展——这幅作品于1993年被窃,至今还下落不明。

维米尔最为人称道的是他那种把日常生活的平凡瞬间幻化为超越的美之永恒的不凡能力。他的作品以平衡、和谐及空间安排的出色,创造出一个静谧,安宁、平凡却又不朽的内向空间,尘埃不起。魏洛克当年在风雪隔绝尘世、博物馆空寂无人的一刻感悟维米尔的魅力该不是偶然的,因此他更希望尽量能使这次展览避免票房轰动带来的噪杂,以创造宽敞的展厅,延长时间等办法,帮助观众可以有宁静的一刻来观赏这宁静的作品。

乾隆皇帝藏画(1736-95)

中华瑰宝(“Splendor of Imperisl China”),古老帝国之辉煌

珍贵难得的大都会“中华瑰宝”展,和维米尔个展一样,也因为筹措的不易,而被称为万万不能错过(因为就算你旅行到台湾去,也未必赶上这些展品正值展出)。在此这前,台湾故宫博物院藏品在西方展出只有两次,一次是1935—1936年在伦敦,一次是1961—1962年在美国。据专家介绍,正是这两次展览对唤起西方公众关于中华文化艺术之兴趣起了极大的影响,而60年代初的那个展览更是一手促成了美国之中国美术史研究一行的发端。

大都会的展览到了最后一刻还因政治、历史诸原因被台湾的一千人杯葛,甚至到了游行抗议的地步,说是这些国宝不得出国(怕半截闹不好回了大陆)。总之,因为这些跟艺术无关的因素,反而把这场展览搞得愈发未展先轰动,一时之间,纽约的中英文媒体都来凑热闹,《纽约时报星期日杂志》还搞了封面专题报道。令人失望的是,由于杯葛风波的影响,原在目录上的一些珍品给撤下去了,尤其是一幅北宋范宽的《谿山行旅图》,已印在目录封面上,也不能来了。即使如此,最后获准展出的作品仍有425件,包括商周、战国、两汉至宋代的青铜器23件;瓷器有宋、元名窑25件,清代官窑29件;玉器精品55件;书画方面,书法有王羲之的《平安,何如,奉橘三帖》(唐初摹本)、唐怀素的《自叙帖卷》等,国画有北宋郭熙《早春图》、元代黄公望山水长卷《富春山居图卷》、明四大家沈周、文徵明、唐寅、仇英等等的佳作。

开展之后,华洋观众纷至沓来,大都会展厅里人如泉涌,景象颇为壮观。对于西方观众来说,这是难得一见的东方珍品,风格迥异,令人开阔眼界。很多书画和陶瓷作品其实很有现代美学品味,常见身边看去是搞艺术模样的老外啧啧称奇。对华夏子孙来说,这是祖上的传家宝,如今光耀四座,不觉自己的面上也放出光来。

想到因为美国的大都会博物馆我才有幸见到这些久闻的国宝,想到大多数的华夏子孙却无缘目睹自己的文化遗产,我感慨良多。什么时候这些艺术品可以停止成为权力斗争中的游戏砝码呢?整天以民族第一、爱国至上为口号的人,又真的为发扬自己的文化做过些什么?

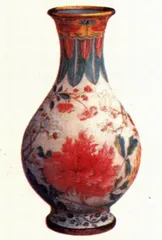

康熙瓶(1662-1722)

《中华瑰宝》展已离开纽约,在芝加哥、旧金山、华盛顿巡展。古根海姆美术馆不甘示弱,正在筹划明年与大陆几家博物馆合作的“中华文明五千年”大展。台北故宫固然有不少好东西,大陆方面则在近几十年不断有出土文物挖出,是一大优势,所以古根海姆的展览也很有号召力。它还利用其在上下城有不同分馆的特色,将筹措中国当代艺术的内容,在下城分馆展出,也是引人注目的一个计划。

毕加索与肖像画(“Picasso and Portraiture:Representation and Transformation”):真实谎言

纽约现代艺术馆与毕加索的关系一向深远,毕加索各个时期,各种风格的作品此馆都有收藏。据说,毕加索晚年时,当时的主管威廉·罗宾(Willaims Robin)与之私交甚厚,由于MOMA(现代艺术馆简称)唯缺毕加索立体派风格的雕塑作品,罗宾下定决心要弄来一件,而且最好是著名的“吉它”作品。而毕加索对自己的立体派小雕塑非常心爱,除送给好友、诗人艾吕雅一次之外,再不曾出手。罗宾向毕加索提出用MOMA藏的塞尚画作一幅换其雕塑一件,毕加索作不了决定,让他第二天再去。第二天毕加索一见他,表情沉重地说:“对不起,我还是不准备要你的塞尚了……”让罗宾大为丧气。然而,毕加索却语锋一转,又说:“我却仍然可以送你我的雕塑,而且是那件‘吉它’。”可以想见当时威廉·罗宾的欢呼雀跃。这使得MOMA终于可以声称收有毕加索任何风格的作品了。这个故事,反映出MOMA与毕加索作品,以及威廉·罗宾与毕加索本人的交情之深,可谓惺惺相惜。

毕加索是一位公认的大师,也是一位几乎被抄烂了的大家,仿佛有关他的一切都已经为人们探讨过了。然而,“却还没有一个展览,一本书,或者重要的学术论文曾经从毕加索作为一个肖像画家的角度做一番广泛的研究”(《纽约客》),这也正是MOMA展览的重要性和独特之处,而这个构想,正是对毕加索了解甚深的威廉·罗宾提出的。

展览以毕加索的画作提出这样的问题:什么是肖像画?不以想象为准的肖像之意义何在?一幅肖像可以告诉我们关于它的被画者和创作者的什么?所有的肖像画是不是都是自画像?什么时候自画像实际上是对另一个人的描摹?谁是主体,他们是如何——在摄影和其它方式中——被他们自己和他人观看的?

西方的肖像画传统一直是写实逼真,目的是记忆画中人,尤其古典画家作肖像画多为皇室、贵族、富人所聘,其功能同现在的官方摄影师之类恐怕差不多。到了毕加索的时代,摄影的发明对肖像画的记忆功能发起了挑战,也使很多画家如毕加索开始重新思考肖像画的意义。虽然在毕加索之前,伦勃朗、格里柯、梵高等名家都以肖像画作为媒介承载他们主观的感觉,是毕加索彻底改变了肖像画的观念,使之“从以客观为主旨的纪录变为彻底主观的纪录”(罗宾在展览目录中语)。毕加索本人曾以拿破仑画像为例,指出即使是所谓“客观纪录”,拿破仑的相貌在其众多画像中也各有不同,因为为其作画的画家各不相同。

毕加索得以革新肖像画观念的另一个客观因素是,他画的对象都是与他的生活有密切情感关系的人:亲属、朋友、情人、以及——他自己。对象本身已决定了他不可避免地投注自己的主观感受,而毕加索又是一个明显的主观意识极其强烈的人。所以,他的画作诚实地建构在他对对象的感觉以及他个人的心理面貌上,是肆意纵情的主观挥洒。至于在这种观照之下的结果与客体的本来面目到底关系何在,就是观众需要自己在展览中仔细琢磨的复杂问题了。毕加索曾说艺术家必须懂得如何使人信服他的谎言中的真理,这些作品无疑是最好的说明。

MOMA的毕加索展览收集油画130余幅,素描速写等100余幅,按时间顺序和艺术风格安排,整个看下来,予人印象深刻的开始是画作、画中人,而渐渐,焦点变成了毕加索自己——因为我们看到的是一个生命力极其强大的艺术心灵的演化发展变幻。所以,展览安排在最后一个展厅展出毕加索的自画像——与前面的展品恰成镜像,青春期的苦涩、初恋的玫瑰色调、盛年的爱欲、战时的悲伤、晚年的天真与复杂交融……他在画别人,更在画自己。用他自己的话说,“我用画画的手感觉我自己。”展览的最后3幅作品是毕加索生命最后期的3幅自画像——直视死亡,对时间的接受与抗拒交替存在,顽强的生命在一种更强大而不可知的存在面前寻找最后的真实,这3幅生命终点的作品,被展出序言称为“不妥协、尖锐和高贵。”

毕加索在同一天同一画室创作的同名画作,表现出他对两个不同的女人的感觉完全不同,画风也完全不同(1939) 博物馆毕加索博物馆维米尔艺术美术文化毕加索