在“超常”与“创造超常”背后

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

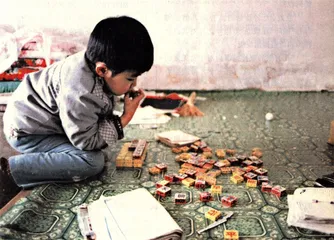

谁考虑过他的愿望?接受超常培训就是在游戏中长大?

今春5月,住在北京亚运村附近的白玉萍女士和6岁的儿子林泊同时“下岗”——白女士因为儿子没人照顾辞职在家,林泊“说什么也不肯上幼儿园”的理由是“精神压力太大了”。

在此之前,林泊的“聪明”四邻皆知。3岁开始识字,加减乘除、推算星期驾轻就熟;查字典、翻奥林匹克竞赛书不在话下,还因此上了电视——父母身边出语不凡思维跳跃的小大人,幼儿园里少言寡语哭哭啼啼的小可怜,智商测试与专家顾问,英才培育与职业前景……媒介不自觉地放大“超常”。但从此6岁的“天才儿童”赖在家里不上幼儿园了,因为“他们都把我当不一样的人看”,这令林泊“反感透了”。

与神童儿子相比,母亲白女士的想法非常平常,“林泊就是个普通孩子,学习用心,聪明点儿。”

如今母子俩在家订了作息表,其中最主要的一项是户外活动——“拍球、跳绳、和小朋友游戏”,“把身体锻炼得棒棒的”。

“既不会提前上学,也不准备进八中超常儿童班”,白女士决心让儿子按步就班沿着普通人的轨迹“健康成长”。

超常神话与事实差异

英雄时代的逝去并不妨碍“天才倍出”:从80年代家喻户晓的宁铂和科大少年班,到最近爆出的北京通县能识棋谱、背诵100多个国家首都的2岁超常幼儿张山;从刚刚14个月就对母亲说“我应该尽快学会说话,因为我过去只会喊叫,所以谁也不懂”的“门萨国际”的襁褓成员英国儿童钱特利,到年仅10岁纯粹自学成才的罗马尼亚抽象派画家亚历山德拉·内基塔(她的抽象画每幅买到4万美元,并且周游世界与各国总统会晤)……大众传播体贴人心畅所欲言:这些天生的小超人神乎其神,比我们早识字早念书早出国早工作,享用稀缺资源,占去我们社会中最抢眼的位置……

在老百姓慕恋的超常神话背后,另有一个智力差异的事实。

智力,按照《辞海》上的解释是,人对事物认识、理解、处理的能力。智力超常就是在这些方面有比一般人更强的能力。人们认为这种先天的智力差异源于人脑(神经细胞活跃和联系程度)的差异,比如世纪天才爱因斯坦的大脑额叶联合区的神经胶质细胞比普通人多70%。

按照差异心理学,这种差异在人群中呈正态分布:50%左右是中等的,17%左右是良好的或中下的,6%左右的是优异或边缘的,2%左右是超常的和有问题的。

虽然差异心理学“天才即天生”的倾向受到一再的怀疑和指责,但是人的“先天智力差异”还是得到普通认同。现在的问题是:这种差异究竟有多大?天才和蠢才之间,神童和普通儿童之间仅隔一纸还是别在霄壤?神童究竟“神在何处”?

目前的科研还不能确切回答追问,但是已有试验证明,人们心驰神往的超常不见得那么玄。而“什么差异是神童与普通孩子区别的根本”也有新解,比如我国七八十年代风云一时的少年班是以“运算速度记忆能力惊人”闻名的,而最近对深圳中学教改试验班的调查表明:这些神童有非常强的自制力和科学的学习方法,比如集中精力的能力、课前预习和课后复习的习惯。

比纳局限与门萨反思

一般百姓以“机灵”、“总考第一”、“钢琴弹得棒”说“谁谁是神童”,而国际认同的标准是智商分数:140分以上的可谓超常。智商测试方法多种,仅我国国内试用的就有瑞文推理、维克斯勒量表和比纳量表等,但基本上都是以文字图形形式出现的标准化试卷。

智商测试本身是“高智商”行为吗?测试方法科学吗?以智商分数衡量人的智力水平乃至为主预期天才的未来意义与价值何在?

最近,大名鼎鼎的高智商者俱乐部“门萨国际”在成立50周年之际对其以往作为和价值提出反思:

“在有限的取样范围内对丰富无限的人类智慧妄自评说”,而一个人可能拥有某些无法测得的智力。

“智商测试更多的是考察演绎思维能力,却忽视了创造思维能力。”

“智商测试反映的是人单纯的认识理解能力,还是人们对某一类事物接触机会的多寡和经验状况的区别?比如白人和黑人,穷人和富人。”英国激进派报纸甚至将智商测试与种族优越论联系起来。

此外,智商测试号称是要“排除环境的干扰”,玻璃围帷可以挡住噪音,但能控制人们的情绪吗?

智商测试漏洞多多,而现代生理学证明人脑处在不断发育变化之中,人的智力水平不是生下来就一锤定音的恒量而是一个发展过程,如此,智商测试价值何在?

让他们识字、算算术、背单词,就真的能培养出神童吗?

解构神童与超常新概念

另一常识——少数高智商者对人类的贡献远低于群体对社会的推动,又引发人们对超常新意、超常与个人成就、社会贡献之间关系的思考。

早在50年代,美国心理学家托兰斯根据“环境对智力影响”提出“智力超常不能算人的一种固定或绝对的特征,只能算智力在适宜机会和刺激下的一种理想表现”,而所谓“超人”更确切的提法是“有智力超常行为的人”。

80年代美国心理学教授伦朱利又把超人定义为“能力强、创造力强、工作责任感强,并且三者兼备的人”。

我国教育专家康健针对国内大量打着“训练天才”口号的单科(数学、物理、外语等)竞赛班现象称:“天才是全面生活着的人,天才不是神,更不是献身某一狭窄领域的奴隶。”

“超常新概念”的另一极端是“神童”的“解构”。比如一名叫达尼埃尔·拉波波尔的心理学家说:“世界上根本就没有什么神童。他们常常有所偏废。甚至莫扎特也不是,他可以7岁写歌剧,但他对数学一窍不通。”

心理学家康坦德布雷持类似观点:“世间不存在神童,只有低能、聪明和特别聪明之分。所谓神童就是在某个方面被推向极致的人,而神童就是某个重复劳动领域技巧熟练的人。”

不但如此,神童的“优越感”也引起诘问。本年度的流行话题“情感智慧”又在“高智商=高成就=高贡献”之间打了问号。最新心理学认为,一个人是否成功,智商只有20%的决定作用,其余80%来自情感智慧——自我察觉、驾驭心情、自我激发、控制冲动以及人际关系能力。

中国历史上有“名噪四乡”而最终“泯然众人矣”的方仲永,今天又有神童宁铂“默默无闻做讲师”的现代寓言。以童年期的伶俐预期成年的成功,人们有太多的遗憾,而且超常儿童似乎与当前幸福无缘——北京儿童发展促进委员会目前就接待了大批高智商的“问题儿童”,“孤僻、自闭或多动”使这些孩子日常生活艰难。另据报道,德国30万名高智商儿童中,1/10以上在学校遇到麻烦,这些“处处不对劲”的孩子“自杀危险相当高”。

超常教育与创造神童

如果说“什么是超常”、“神童存不存在”是充满学院气的理论问题,那“如何培养儿童”、“如何进行早期智力开发”则包含更多的现实意义。

从胎教音乐,到婴儿智力营养品,到幼儿智力开发班到中小学各种奥赛班、专长班到大学少年班;从日本的“英才教育战略”到美国“100所高校准许早慧少儿提前入学”的计划;从“加紧开发我国人才‘富矿’,探索‘选矿’和‘加速冶炼’”的宣传口号到“婴儿个个是神童”、“让神童进入千家万户”、“0岁识字,3岁脱盲”的广告词:从在各个媒体抛头露脸被捧为“人类文明新觉醒”的“0岁优教工程及实施方案”到东方剑桥儿童教育开发中心的“伴你同步成长计划”;从北京八中的“超常智力儿童培训班”到近来创办的,号称要“普通儿童超常培养”的“金色摇篮潜能开发幼儿园”……在“天才即天生”的遗传迷信打破后,“创造神童,塑造天才”成了早期智力开发最新的喙头。

识字、学英语、背古诗、算算术,从以游戏为主向以学习为主过渡,幼儿园小学化、教育提前、学制压缩……这些现象背后原因复杂,其中“早期教育决定终生”扮演了“理论支持”的角色。

按照美国心理学家布鲁纳的说法,“一个孩子4岁时,其智力发展50%,20%在8岁成熟,其余20%到17岁完成。”前苏联教育学家马卡连柯则认为“教育的基础是5岁前奠定的,它占整个教育过程的90%。”而生理学家巴甫洛夫的话更令家长们叫苦不迭,“婴儿生下的第三天开始教育,就晚了两天”。我国现代教育家陶行知和当今儿童教育权威朱自贤教授也认为,人的幼儿期是一生当中智力才能发展的敏感期。大人物的“先见之明”使家长们诚惶诚恐,将襁褓中的婴儿、摇篮中的幼儿、童车上的孩童推向无涯学海:识字、算算术、学英文、拉提琴……

一方面早教支持者可以搬出前心理学观点,一方面又得到教育经济学的掌声。

有经济学家预测“一年的早期教育可以使儿童将来的工资提高2.53倍,学前投资可以使社会得到翻四番的回报。”

以压缩学制和教育提前为特色的少年班便是“缩短人才培养投资周期,尽早为国家提供人才”的“典范”。以北京八中少年班为例,以国家及八中投资平均3000元计,这122名少年大学生已节约投资100多万元。如果再把这些人提前为国家创造的财富算进去,经济效益“更加惊人”。

“超常教育”、“早期智力开发”热起来的另一原因是媒介渲染下的商业操作迎合了家长“望子成龙”的心理。以武汉大学推出的“0岁方案”为例,且不说这个被新华社文章誉为“中国儿童智力开发新路”的方案效果如何,仅“方案系列产品”,从“第四代教材”到益智手写电脑,全套订价1226.5元,利润想是不菲。而9月2日首批幼儿入园的北京“金色摇篮幼儿园”的年收费高达1万多元。

双胞胎试验与顺其自然

以“早期智力开发”为由牟利是否合情,只考虑短期利益的早期教育经济是否合理(很多少年班的超常儿童江郎才尽)尚待商榷,早教反对者的“对擂”更鲜明。

理论上最有代表性的反证是默特尔·麦考格瑞的试验“天性与营养对运动技能发展的影响”。麦考格瑞对双胞胎儿童约翰进行骑车爬山等各种运动技能训练,对他的兄弟吉姆放任不顾,在不久后的测试中,约翰的运动技能高于吉姆,但渐渐地吉姆的运动技能赶上约翰。在实验结束时,约翰和吉姆水平相当。由此得出结论:生理成熟与训练(外力塑造)在运动技能的养成上至少同样重要。实验的延伸更能说明问题:多年后,麦氏再次关注双生子的成长,发现约翰和吉姆在个性和学习方式上存在差异:约翰缺乏自信心更倾向于寻求他人指导和赞许,吉姆则更自信自立充满创造性。麦氏由此得出结论:早期自主学习的过多干预对儿童学习能力有潜在危胁,降低了儿童的社会性。

北京师范大学教育科学研究所赵忠心认为,目前这种“掠夺性”开发式的早期教育和智力开发超出了儿童可承受范围,代价太大,“比如让一个刚满月的孩子和一个两岁的孩子学爬楼梯,都可能学会,但前者鼻青脸肿,后者比较轻易。”

美国幼儿教育协会会长埃尔金德针对家长强迫小孩学外语、音乐和球艺的情况调研并指出,“这种努力的短期后果是使孩子精神紧张,出现胃疼、头晕、食欲减退以及儿童的自我判断能力削弱;而长期后果是他们进入正规学校后学习机能衰弱。”

早期教育不但在时机上“操之过急”,在量上“倾盆大雨”,在教育方式上虽然一再强调要“启发诱导”,“寓学习于游戏之中”,“德智体美全面发展”,但由于急于求成和商业运作的介入使早期教育很难躲避“生吞活剥”、“只重智力”之嫌——智力开发被简化为认字和加减乘除。

康健又认为,过早的分流和定向训练从个人全面发展角度是“剥夺和异化”,从群体普及来看则“有失公平公正”。

此外,“顺其自然”“顺应什么样的自然”又是一个焦点。

“儿童不是泥巴,想捏成什么样就捏成什么样。”传统的自然派将“自然”指向浪漫的阳光、雨水、草地与游戏,反对工具论和行为主义。而在时间空间越来越密集的现代,这种纯自然是可能的吗?

儿童心理学博士程跃理解的“自然”是“优化的人工环境”。他创办的“金色摇篮潜能开发幼儿园”一再标榜:一流师资、电视监控、中央空调、班车接送、保健中心、营养配餐、家园同步、小组教学、个别指导。他认为:“如果筑波试验室能让每棵结二三十个西红柿普通秧苗结出3000个果实,那从我们幼儿园出去的孩子将个个是神童。”,这个高投入(500~600万)、高收费(每年3万)、布满人工痕迹的幼儿园真的能实现其野心吗?

国家教委幼儿教育处周菲女士就此问题回答记者:“不太清楚。但我们反对一切跨跃年龄的智力开发。遵从儿童身心发展规律是幼儿教育的前提。”

国家教委副主任柳斌针对幼儿园小学化问题指出,“我们的幼教工作者要头脑清醒,要抵制所谓‘神童教育’超常教育的影响,为幼儿创造良好环境,让他们在玩中学,而不是教他们识字。”

抛开学术争议和政府态度不管,每个为父母者是不是应该仔细想想白女士和她儿子林泊的经验,慎重为是。 心理学幼儿园