迈克尔·金斯利的网络之旅

作者:娜斯(文 / 娜斯)

迈克尔·金斯利无疑是带着权威色彩迈入网络的,这里的过客是否需要他这种权威值得怀疑

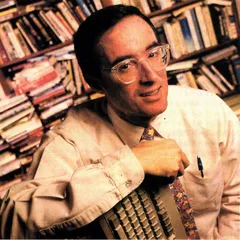

去年底,名编辑、专栏作家、CNN有线电视网公共事物论坛《交火》(Crossfire)主持人之一迈克尔·金斯利(Michael Kingsley)宣布离开华盛顿,迁往西雅图,主编一份由微软公司管理的电脑网络杂志时,引起了一番不大不小的注目。金斯利是典型所谓东岸文化的产物,哈佛高材生,留学牛津罗兹奖学金获得者,继而上哈佛法学院,还没念完就被出版于华盛顿的著名政论新闻杂志《新共和》(New Republic)网罗为副主编,自1990年起,又以激烈的自由派姿态主持CNN的思想论坛,与保守派唇枪舌剑,热闹非凡。他同时是著名政论专栏作家,在《新共和》、《时代》、《纽约时报》、《华尔街日报》上长期执笔,公认的思维敏锐,表达精确。而这位书生才子忽然之间大迁移的目的地微软公司的文化形态,自然是与上述种种要多南辕北辙有多南辕北辙——实际上是东辕西辙。正因如此,更引发出人们的兴趣来。《纽约客》今年3月刊登一篇长篇报道,详细探讨金斯利与微软结合的过程,双方的动机,准备兴办的杂志的筹备和理念,等等。其中对金斯利的新处境颇感有趣,对金斯利的东岸同行和朋友们来说,他的这一行动快跟迁居到另一星球上去差不多——从东岸到西岸,从文化舆论圈到电脑公司,从CNN到微软、盖茨,这种东与西,新与旧等等势力的结合,不能不引人注目,也引发了不少关于新闻形式和发展方向的探讨。这件事本身,也成了文化观察的案例,金斯利本人被同行们快看成了一位跑到微软去体验生活的人类学家。

对于东岸人来说,“微软星球”上第一不同的是,在这个有9千员工,像大学校园式的公司里,静悄悄没人说话——当然这有点夸张,不过人人守着一台电脑,同一楼层的人们联系和交流都常常是e-mail(电子邮件)来,e-mail去倒是真的,跟东岸新闻界办公室里永远铃声大作,金斯利本人在电视论坛上吵得口干舌燥自然不同。这里上班不用穿西服打领带,牛仔裤,头发乱蓬蓬才是标准打扮。“有人跟我说从CNN到这儿是从一间男人都要化妆的公司到一间女人都不化妆的公司。”金斯利说。这里的男女喝同样的免费咖啡、汽水,吃同样的午餐,在同样模式的办公室里工作,使用一式的康柏笔记型电脑,让金斯利简直得欢呼“企业社会主义!”而且他发现45岁的他比员工平均年龄大出11岁,除了一个以外,比所有高级管理人员都“老”。

东岸有政经中心纽约、华盛顿,西岸有娱乐业好莱坞,东岸有根深蒂固的哈佛、耶鲁,西岸有自由主义大本营伯克利,东岸有华尔街,西岸有电子硅谷。金斯利的西岸之旅启程时,几乎成了一时的媒体之星,被报章报道,上电视节目,他自己也在《时代》上写了一篇调侃式的宣言,宣称要走出华盛顿的权力象牙塔,到群众中去,差点要冒出“走与工农兵相结合的道路”了。

金斯利在《新共和》奠定的编辑名声,并没有在其主持CNN《交火》论坛的六年半期间毁坏,虽然在后者中他不得不扮演了一个绝对激进派的角色。他喊烦了,开始重新希望主持杂志,因为他认为自己(也被人公认)善于发现培养新人才,知道怎么招待作家,有杰出的编辑才能。消息一出,先是《纽约》周刊找上门来。金斯利痛苦犹豫了若干星期以后点了头,可是7个小时以后就变了卦,因为他受不了住在乱糟糟的纽约城。他自称,遇上了中年危机。他留起胡子,放弃一个著名专栏,诸如此类。到了1995年春天,他说他已决定:“无论如何要跳上火车站开出的下一班车,不管它去向何方——条件是我当司机。”他理念中想办的是一份“高级时事杂志,接近英国的《经济学家》(《The Economist》)或一份从开明转为保守之前时代的《新共和》”。然而这件事不是那么容易,因为可想而知这样一种理念的杂志流量不会很大,造价却又会很高。就是在这个时候,他开始接触到电脑网络杂志的想法。引起他兴致的原因有诸如:造价低,摆脱传统的发行和印刷形式(邮局、运输、书店、印刷厂之类的环节都免了),新技术带来的新的呈现可能性。

无独有偶,此刻,千里之外的西雅图,微软公司的高层主管们也在讨论“下一班车”的问题。他们正关注着电脑网络的兴起,以及微软公司的位置。他们确定的3个方向是,把发展重点放在Internet产品上(所以也就有了本刊介绍过的《未来之路》);在网络上开拓公司专有的意识形态空间,包括本文讨论的杂志之类;以及原有的微机软件(微软的看家本领)。微软的技术开发首脑人物分析(这位36岁的博士每隔几个星期就要写篇学期论文般长短的memo(备忘录),提供自己的新见解、新主意)、很多唱片、书籍和电影都是由与其创作过程无关的公司出品的,公司本身的牌子与其文化产品的价值无关(除了迪斯尼以外),比如人们买唱片不是因为索尼公司、滚石公司的牌子,人们买唱片是因为它们是麦当娜唱的歌,是马友友拉的琴,是祖宾·梅尼指挥的曲子,等等(这也就是为什么这些公司会下大本钱网罗或宣传自己旗下的名歌星)。Myhrvold认为,微软公司如果要在网络上拥有一定的空间,最好不过的就是拥有杂志,以及作为基本固定价值的编辑商标。这种想法被《新闻周刊》报道为盖茨要寻找一位有大名气的主编加入其新成立的新闻部门。

金斯利是一流天才,是天作之合,可是,一加一是否绝对等于二

金斯利的大名在微软头目们中自然不陌生,其中还有他的忠实读者。当金斯利主动请缨时,他们都大感兴趣。至于他们的主要顾虑,则是金斯利是著名的自由派,以攻击保守派尖刻而著名,连戈尔这样的年轻民主党副总统,也被他称为“一个老年人概念中的年轻人”,更不消说他嘲讽起保守政客、大企业权势等等的伶牙俐齿了。微软的立场和金斯利的立场之间的冲突该怎样估价和协调呢?金斯利本人的顾虑,不消说,也是同一个问题:微软的老板们是否能给予他无限制的编辑自由?他们是否对他金斯利也会攻击微软及微软的同道们有思想准备?虽然微软头头对金斯利的左派立场有点顾忌,最后还是一口应承了金斯利的要求:没有问题,他想怎么胡说就怎么胡说。金斯利本人则向微软人士表示,他的政治观念实际上是相当折衷的,他总的来说不过是个带有自由思想纹理的温和开明派。尤其是,他对于在未来的杂志中开辟各种思想立场的小空间很感兴趣,诸如主流保守派、主流开明派、激进左派、自由主义者、农民,甚至邮包爆炸手(Unabomber)!他把这些小型空间称为杂志之中的微型杂志,或者一块一块的“组件”。他希望能提供由“一群复杂但忠实于智识(intellectually honest),十分聪明的人……就一些话题进行讨论(如保健改革),由我主持,避免斗嘴皮子或简单攻击,怀着一种朝共识/结论获得辩证进展的愿望。”

金斯利同时也在与时代华纳公司洽谈杂志事宜,所以也给微软造了点压力。微软此时认为自己本在网络发展上落了后,急需新步骤,所以最后还是决定购买金斯利这条“名人商标”,而金斯利也在华纳和微软两者中颠来倒去,最终选择了后者。于是乎,金斯利成了盖茨名下的最新“财产”,至于东岸同行们对他这一决定的反应,则是有佩服者,有不表乐观者,总得来说觉得他有点发疯了。其实,金斯利的这一选择是完全符合其一贯性格的。当年,他离开《新共和》,加入CNN电视,也是同样让人议论纷纷的行为。固然他被公认为他那一代最出色的时事专栏作家和编辑之一,是电视增加了他的“明星”性质。美国的报章杂志新闻工作者的经济收入也是相对低的,电视使金斯利比一般同行要得名得利甚多,而微软在估量金斯利的价值时,名气和才气恐怕是占同等比重的因素。盖茨与金斯利的结合,颇反映了一种雅皮文化的价值观。

金斯利定义其新杂志的读者群为“关心政治和文化的,读《经济学家》、《纽约客》和《新共和》的”。这本杂志既不独尊某一政治观点,也不会拼命追求“客观性”。他也反对利用网络的高速度优势单纯追求最新新闻,因为“我们卖的是分析和评论,不是新闻”。杂志的内容,会有“开胃小菜,够份量的土豆牛肉,以及饭后甜点”。关于封面,或者按网络语言,homepage,“我们需要一个象《纽约客》那样的招牌面貌。我的主意是一幅政治漫画……并且,每次封面一出,配段招牌音乐怎么样?”他尤其感兴趣的,是一个类似电视论坛“迈克劳伦小组”和《纽约书评》书信版那样的讨论平台,就各种新闻话题进行网上笔谈,而理想的第一个题目,应该是“微软是否是危险的霸权?”以示编辑的独立立场,并且,“甚至盖茨也可以参与讨论?”

在编辑部的形式上,也顺应网络的优势,编辑可以设在四处。金斯利在华盛顿,纽约都招徕了富有实力的兵马,作为政治、文化编辑。在征稿方面,金斯利说优势是新媒体新杂志,容易引人注目,并且一些文章可以马上发表,当然,他说,“在某些情况下我要按照编辑的老传统,去乞求。”至于命名,在一番搜肠刮肚之后,金斯利想出了《酷评》(Slate),取其“干净利索”,也示其“强硬”。

基本上,在去微软之前,金斯利心目中的杂志基本上还是一份传统面貌上的杂志,而利用网络特点进行一些新形式的新闻尝试。然而,真的着手做起来,在金斯利和微软之间,在传统形式和新技术之间,有着大大小小的各种歧见。金斯利逐渐被网络专家所影响,倾向于加入更多的网络技术,比如读者参与的告示栏,一边读文章一边听作者的声音,读关于波黑问题的报道,可以自选调出波黑地图之类。不过,金斯利不肯让步的,是传统杂志的编辑权威性。他声称:“我不愿听上去象个自高自大的混蛋,网络法西斯,可是有些人写东西被人付钱而有人不会被人付钱,总是有道理的。”

网络的最大特色,是不固定性——传统杂志一旦编辑印刷完毕,就永远固定了,而网上杂志可以随时更新。对于这个问题,金斯利一开始也持传统观点,就是作为周刊,周五完成编辑,一周内容不变,然而经过反复的讨论审视,金斯利的西岸“再教育”终于见了成果,放弃了周刊每周五定型的传统方式,而拥抱了“新的新闻形式”,即杂志随时都增加最新消息。但与此同时,他也更加倾向于在周刊的基础上,每月出版一本印刷形式的月刊,因为传统杂志的种种优点,在网络上丧失了。

至于商业方面的问题,就更是繁杂了。这本杂志收不收费?如果收费,何种方式?如果不收费,广告收入到底能有多少?

金斯利被文化、编辑和商业之间的种种问题搞得手忙脚乱。他不倾向于动用大笔经费为杂志做促销,而微软认为不雇公关公司做宣传简直是开玩笑。

金斯利要坚持杂志的独立性,然而当大企业本身成为一间新闻单位,它手下的杂志对这间公司本身的新闻报道还称得上称不上具有新闻独立性?虽然微软答应过金斯利的独立立场,然而在公司兴趣和编辑兴趣之间的鸿沟是明显在那里的,真正的问题会复杂得多。从上面我们知道金斯利对杂志的种种设想,基本上是想创造一个政治、文化话题的多元发言空间,激发思想,创造一个同人集体。至于微软,也如上文所说,是要在网络上发展自己的地盘。他们并不太在乎杂志赚不赚钱,而是希望把它办成网上的“一块模范园地”,显示微软的地位和势力。在他们看来,他们有一流技术人才,金斯利是一流新闻人才,是天作之合——可是,一加一是否绝对等于二?

金斯利的网路之旅让人联想到康拉德的小说《黑暗的心》,一个所谓的文明者、权力拥有者进入一条未知的、原始的河流

金斯利的杂志,微软的“新产品”6月底问世,“第一期面世后的24小时内我们收到一千多封电子邮件。”金斯利说,“显然,我们只能发表一封样品。”看来,网上的“原住民”本来正自得其乐地享受其世外桃花源,对于“文明入侵者”并不欢迎。不但如此,《纽约客》上对金斯利和微软的长篇报道也被有些人攻击为“向老板们献媚”之作,缺乏独立立场。

网络媒体有其自身特点,与印刷媒体的功能有重复之处,却也有各自的不可取代的地方,这就好像一部小说和一部电影可能讲的是同一个故事,却是两部不可互为取代的独立作品一样,你不能把小说的方式完全照搬到电影上去,也不可能把电影的方式完全照搬到小说中来。有时其转换的结果是美妙的,有时却可以是一场灾难。同样,我们手捧一本杂志阅读和打开电脑在荧屏上阅读的心理感受和形式需要也是不同的,所以我们说“网络杂志”,却不可能意味着等同于印刷媒体形式的杂志。网络读者与印刷物读者的最大区别是,印刷物的走向基本是单方向的,出版印刷物不是人人能为,所以信息的流向是从编者,作者到读者。而网络的特点是互动性,人人都可以参与,所创造的空间更像一个不以地理面貌,而以心理面貌为界限的社区、团体,“革命大家庭”之类。所以,网络信息行业的先驱之一,引人注目的女将Esther Dyson对于网络杂志的一句话成了“名言”:网络杂志编辑的角色应该像是“酒吧台招待”(batanaer)。(因此,金斯利的第一期杂志没有读者讨论平台,是最为人批评之处”)

传统的,有名气的报刊杂志在新闻时事的报道与分析上,体现着一种权威色彩,而这种权威性正是它的读者所需要的。当引起我们关心的事件发生时,我们自然而然希望能获得准确的信息,有洞见的解释,启发性的思想,一句话,我们相信某种权威。我们相信《时代》、《纽约时报》,而对超级市场的廉价小报嗤之以鼻,我们也推崇金斯利这样的“有识之士”,我们相信他的分析比我们自己的高明。

然而,民主社会给我们带来的习惯是我们又不完全相信权威,尤其不能容忍只有一种权威,而且不管权威怎么说,我们自己仍然可以有自己的说法。如果,权威的存在已经完全不是启发我们的思想,而是限制我们思想的自由性,我们就要考虑如何重新定义。目前网络天地的形态,无疑为满足“自己的说法”提供了最方便的形式。任何兴趣,任何观念的人都可以凑,在这里找到“自己的一间屋”鼓噪一番。

金斯利无疑是带着权威色彩迈入网络的,而这里的过客是否需要他这种权威,却值得怀疑。而从另一方面,传统精英杂志的读者们是否又需要网络杂志,也是一个大大的问号,因为报张的感觉,版面的形态,图画的质量,在网络上都全然是另一回事。比如《纽约时报》、《时代》等都上了线,然而除非是刮风下雨交通不便,它的读者恐怕还是希望一册在手。所以,金斯利的杂志,存在两面不讨好的危险,不乏传统杂志读者和网络迷都对之兴趣缺缺的因素(有批评认为,金斯利的出色编辑能力在他的新杂志中似乎也丢失了)。另一个可能起反作用的因素是,微软作为投资和运作者,其霸权表象容易引起抵触情绪。

不管怎样,金斯利的杂志还在起步阶段,我们对它的未来也还难以下定论。它结合传统和网络的特点而形成自己不缺少的一个位置的可能性还是很大的,而它牵连到的关于权威与民主,精英与大众,高与低,雅与俗关系的思考,不消说也是民主社会和大众文化潮流下肯定会继续存在的重要话题。

网络世界展示了一片新大陆,然而也是混沌未明,富饶而不驯的陌生大陆。金斯利的网络之旅让人联想到康拉德的小说《黑暗之心》,一个所谓的文明者、权力拥有者进入一条未知的、原始的河流……。我们都知道当科波拉把康拉德的故事改变成了电影,他把它叫做《现代启示录》,看来,这的确是一个意味深长,仍在进行时态的现代寓言。 网络新闻纽约客