吃笑药和让她干啥就干啥

作者:三联生活周刊(文 / 刘怀昭)

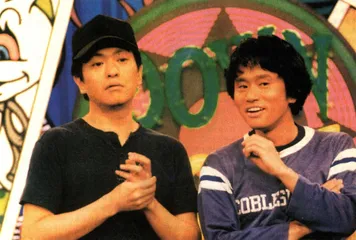

每周一次,出台场场爆满的松本仁和滨田正俊的对口相声

搞笑的日本

日本在川端康成的眼里是美丽的,在大江健三郎的眼里是暧昧的,而在今天的日本大众眼里则是莫名其妙的。在迈过了90年代初以来的那道经济萧条的门槛之后,今年年初日本的经济开始重新抬头,并且是以23年以来最快的速度窜升,尽管如此,日本人的感觉却似乎不复是又一个阿信时代了:面对丰臣秀吉埋下的500年坟█(里面是10万只屈死的高丽人的鼻子和亚洲人至今未消的怨恨)和世界格局的风水流转,如今的日本人在经济复苏的瞬间感到一种不能承受之轻。他们搞不清日本在下个世纪的世界舞台上该是个什么样的角色,但至少他们现在比以往任何时候都明白了自己得把架子放下,除了闭门打坐自省,还得听由世界挑剔才行。因为社会发展到今天,你已不可能不作为世界的一部分(of)而存在(in)在这世界上了。

这让日本人越来越不能一本正经了。传统的阿信式的美德令人感佩,但在当下已不具说服力;武士道式的牺牲精神更是成了“时代错误”,而那句“凡是对集体有益就是对我有益”的口号也显得底气不足。最近,东京的一位经济分析家说:“(日本经济)正在发生结构性变化。虽然真正的变化还有待时日,但总趋势已不可逆转。”然而说来说去,有一点是不会改变的,那就是日本生意人的精明和钻营精神。那么,日本人现在看准了要生产点儿什么?当然是时下日本人最想要的:放松一下神经。

日本人大概不会希望近几年再出一个诺贝尔文学奖得主,以免得他的致辞会不无尴尬地成了《搞笑的日本的我》。的确,“笑药”和“笑料”正是时下日本大众文化消费市场上最时髦的产品。

不知是经济萧条时期学会了“穷欢乐”,还是为了要一脸轻松、尽量释然地与国际局势接轨,总之一向不拘言笑的日本男人开始经营和消费起“笑”这种东西来了。黄金时段的电视节目不知从何时开始充斥了吵嚷噪杂的喜剧小品,而且还不时地重播,以保证笑个没完没了。更有甚者,从大阪最先发起了一种双人对口相声,一打开电视就是一路调侃,虽然有穷极无聊的意思,但可见其颇有市场。

目前在日本经营搞笑生意的文化公司以大阪的吉本光行公司为著,该公司生产的大众文化产品无论是种类上(电视节目、广播剧、舞台剧……)还是数量上都在日本堪称第一,简直就是一家谐剧铺子,其各种产品在这几年颇为热销。这家公司的总裁中村英郎解释了个中原由:“如果人们能花钱买场大笑,并在拍掌之间挥去心中的郁闷、忘却种种烦恼,那这钱花得就值。”他为“花钱买场大笑”定的价码是每场滑稽剧3000日元(现折合人民币250元左右)。

这笔交易让吉本公司一路笑到了银行:在截止到今年3月的一年间,该公司的营业总额达到210亿日元,比1990年营业额增加了近3倍,并且在1994年被日本人评为下个10年内最看好的公司(根据日本《读卖新闻》资料)。

吉本公司似乎要以开发日本人的笑潜力为主要业务,为现时的日本人寻开心,找乐子。它推出的“闹市区”谐剧组在大阪的青年中颇受欢迎,尤以松本仁和滨田正俊二人的对口相声最火爆,每周一次的出台场场爆满。这二位在涂满鲜艳油彩的台柱子间你一句我一句地插科打诨,互相损完了就拿社会上流行的五花八门的事逗闷子,出演时的扮相也极尽花梢,有时是日本历史上某个英雄的形象,有时是笨拙可爱的动物,或者干脆就是井市之人。大阪在日本虽然向是出戏子、喜剧名角的地方,但像今天这么热闹还是第一遭,尤其是如今生发出来的那种尽俗尽损的极致,更是前所未有的。这种流行中的“大阪式幽默”的特点是绝对不沾正经话题(如政治、社会时局等等)的边,专拣日常生活中的凡人琐事,然后竭尽嘻笑怒骂之能事,让观众为荒诞而笑,然后在大笑中化解那种荒诞感。而在老龄化的日本,这些喜剧产品更成了众多老年迟暮者每日必服的舒心丸。在一个小品中,主角向配角——一只猴子追问它的主人家一场车祸的始末:撞车的时候那位老妈在干什么?猴子作织衣状。追问者点头又问:那么老爸在做什么?猴子作举酒瓶灌酒状。追问者恍然大悟:哦,酒后开车造成的事故。接着又多问了一句:那猴子你当时在干什么?台上猴子作手握方向盘开车状,台下观众老小笑做一团。

吉本公司当然不止是一个杂耍艺人纠合起来的单纯搞笑的戏班子,它由一群音乐家和专业演艺人员集体创意生产流行文化节目,其既浅且俗的下里巴人面孔虽为不少优雅人士所不齿,但这一班人很自信自己这么做的意义,相信自己是在提供日本人时下需要的慰解,激活走进下个世纪的心气。一句话,自己是在主动参与国民心态的营造。

吉本生意越做越大,于是开始向国外扩展。目前他们计划在上海投资70亿日元建一个大型娱乐场,计划1998年落成,每年能容纳6百万左右的来宾。在这里将上演各种通俗舞台剧、流行音乐、马戏,甚至女子相扑。西方的一位分析家认为吉本公司很会把握时局,比如它最近又抢先“承包”了日本首家数字卫星电视台Perfect TV的电视节目。但该公司则认为自己并非靠这些小聪明发家,一位执行策划人员就颇得其中三昧似地说:“笑是心性使然,它是人的三种基本欲望之一——仅次于食色”。

70年代末,中国社会乍暖还寒那阵,姜昆曾经手搭凉棚张望说:“我看那包子卖完了没有。”这个例子倒的确是很生动地摆出了笑在人们生活中的必要位置,甚至可以在腹内空空之时因之聊以自嘲,更不必说酒足饭饱之后人们能拿它来做什么了。不过稍让笔者犹豫的是,吉本公司开始忙不迭地向东南亚地区“卖笑”,是不是有点要“相逢一笑泯恩仇”的意思?但愿以审时度势出名的吉本果真能把握好分寸,别落得人家不买账——人们要的是发自心底的笑。

日本的大众情人伊达恭子

日本大众的新情人

从山口百惠到唱着“2188”的酒井法子,日本的流行乐坛面孔换来换去,但向来是青春偶像的天地——其实也不唯日本,全世界的大众都是在流行的东西里找感觉,找片刻的满足,而青春当然是最美好、最让人容易满足的感觉之一。但这种满足总是片刻的,总要被新的时尚替代。这与其说是大众喜新厌旧,不如说是他们对花开花落、人变物迁的人生境况的一种无奈:山口百惠总归要去嫁汉生子,全不管这有多煞风景;酒井法子也总要有老到不再纯情的一天,到时又不知从哪儿冒出个新人来继续演绎青春——流行实在是件闹心的事。然而最近日本冒出了一个新偶像,情况有点不同寻常。

这位崭露头角的歌手几个月前一露面就倾倒了一大片日本观众,她16岁的妙龄,她无可挑剔的惊人美貌和性感的体态,她那糖浆一般柔蜜又略带沙哑的歌喉,注定使她一夜成名、领风气之先。果然,她首次登台即招来了媒体的蜂拥追逐,各大电视台竞相安排采访,15家各种公司抢着要与她签各种约,这位双腿修长、穿半截紧身短衫和高筒线袜厚底鞋的少女一下子成了流行乐坛的风靡人物。她叫伊达恭子。

然而她的最为不同寻常之处在于,她是个虚拟歌星,是东京的HoriPro智能机构的一件电脑动画制作的形象。

HoriPro公司当初在“孕育”伊达恭子的时候不过是想制作一个类似80年代时英国的电脑制作的电视形象马克斯·海卓姆(Max Headroom)的东西,顶多是更逼真、更完美一点而已,对伊达恭子如今的际遇根本是始料未及:她成了日本最新大众流行文化现象的化身——通过高新科技手段,一种虚似情境中的人际关系开始建立起来。

伊达恭子的“娘家”HoriPro公司拒绝透露他们当初在她身上花了多少“包装费”,但据知他们至少是动用了几十位电脑图象艺术家组成的精英班子、花了20个月埋头研究这个角色的种种形象设计细节,比如她如何举手投足,她怎样一颦一笑,她说多少种语言(最后她被赋予7种语言,当外交官都绰绰有余了,单凭这一点就让随便哪个当红的歌星黯然无光了)等等,最后再由尖端完美的CG技术一合成,这个小尤物就活脱脱呼之欲出了。

岂止是呼之欲出,她简直就是明明白白地在场,不然的话她何以如此牵动人的喜怒哀乐?如今日本已经出现了伊达恭子的歌迷俱乐部,各种为她出的CD大碟都成千上万地倾泻到市面上,仿佛是一场虚拟偶像时代的庆典。“日本人对虚拟偶像的不假思索地接受和‘爱你没商量’的劲头真要让人大开眼界了吧,”日本头号游戏杂志Famicon的编辑滨村宏一说,“这得归功于我们的游戏文化呢!”

除了她的逼真(乱真?)、她的无以匹敌的惊人天分和无可挑剔的完美形象,伊达恭子最让一般流行的各种“星”甘拜下风的还属她能24小时猛唱不累的体力,这一点最招广告业人士的青睐,因为只要你肯出钱,她总能随叫随到,而且听由你摆弄,直到你满意为止,绝不撒泼,绝不使性子,这一点无疑正中那些嗟叹“人心不古”的日本传统男人的下怀。除此之外,伊达恭子独具魅力之处恐怕还在于:她不吸毒不乱交因此不会染上爱滋病,她新派、时髦、紧跟潮流,却从来都精神饱满因此不用服抗精神抑郁药。“各种公司、企业机构与新秀签约时总要考虑到她(他)的长远发展前景,然后才肯放血出钱”,HoriPro公司的经营者及“伊达恭子项目”的策划者堀口义方说。而伊达恭子无疑会让消费大众放心:她永远不会有年老色衰的那一天。

伊达恭子的出现使流行乐坛的受众结构有了变化:她面对的不光是爱听流行歌的少男少女,而且还有每年110亿美元的日本电脑软件消费市场:越来越多的伊达恭子迷(主要是男性青年)要把她搬到家里来,把她据为己有,让她干更个人化的事。东京大学的讲师、日本电脑文化的大师级人物冈田俊男干脆地说:“现在就是电脑游戏时代。”他本人当属通过电脑开发虚似人际关系的始作俑者。早在1991年电脑游戏方兴未艾时,冈田俊男就曾设计了第一代虚似人际关系游戏软件,玩游戏的人在此情境中成了一个为人父者,收养了一个10岁大的流浪女孩儿,通过电脑操作来控制这个伶俐可爱但又性情乖张的小家伙,为她设计前程、操持她的生活起居、交友、爱好,还为她灌输各种教育,总之是全由你来一手培养她,全由你来编排她的命运。在这个软件中,作父亲的甚至可以观看和“监护”这个少女赤身裸体晒日光浴,而不必耽心被控“少儿性虐待”。

据一种颇让不少日本人认同的说法,伊达恭子正在成为新一代日本男性青年的梦中情人,并且觉得好像这没有什么不妥,冈田俊男对此就振振有辞地说:“我们在用游戏软件来拓展人类情感的维度。”

照此说来我们真应该为游戏时代的降临欢呼雀跃了:人类的触须不仅向外探入了茫茫宇宙,而且还向内发掘了可资消费的剩余情感,给了它自由渲泄的空间。如果这种图景不是“虚拟”而产生的幻觉的话,则我们在为那些因此而丢掉饭碗的各种“真”明星重新安排出路时,大可仍然持一种乐观心态。但问题是:后工业社会里的人们何以生发出这么一种在真实世界中无以渲泄的剩余情感,以致不得不到虚拟空间里找维度?通过虚拟空间来获得虚拟自由意志的过程,意味着技术给人带来的真正的自由太多了还是太少了?笔者并不想对所谓游戏时代的来临和大众的趋之若鹜作卫道士式的评论,因为那些从写字楼里出来、抱怨窒息得只剩下半条命的白领实在有理由随便怎么去打发这半条命,比如去虚拟一下自由。当然也不排除有些人不想去虚拟的空间,想去选择真实的野外,只可惜这种选择越来越难:技术所到之处,野外已所剩无几。这种情况下,蜂拥着跑进虚拟空间就成了一种集体无意识,到头来你所剩的自由就只是去此虚拟空间还是去彼虚拟空间,而去野外可能已不是你所能选择的了。 日本人