敦煌启示

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

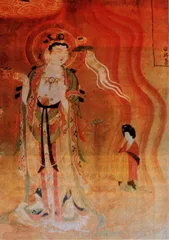

菩萨立像绢幡(9世纪,绢本着色,法国集美博物馆藏)

“漫漫数千年,一段段荣辱与共的历史,湮灭的是一段段不堪回首的记忆,而中国灿烂辉煌的文化遗产总是以骄人的姿态屹立在世界的东方……文化·中国”。

这是近日在北京电视台黄金时段出现的一则广告,关于’96北京敦煌艺术周及艺术展。

8月16日至9月15日的“敦煌艺术展”为暑热的北京又添文化热潮。

在一阵心热、眼热之后,有什么东西在我们心里沉淀下来了?

著名敦煌学者、敦煌研究院院长段文杰出席艺术周开幕式。时值他前往敦煌从事研究50周年

民族情绪及其他

记者听到很多参观者在骂斯坦因、伯希和、华尔纳是骗子强盗,当然,也少不了骂我们那位王道士,但是不是有些重要的细节被我们忽视了?

和对文物无知的王道士一同出现在这段“伤心史”的人物却是专家,英籍匈牙利人斯坦因虽在西方长大,却通晓十几门外语,包括波斯文、梵文、突厥语、中文等,又热心学习工程技术。特殊的学识背景让他在东方探宝中嗅觉异常敏锐。1906年在他第二次东方行时闻听敦煌发现了藏经洞立刻跑去。他还深知当时中国人的心理,他知道捐钱给寺院是重要的,更知道要对一个中国道士说自己是一个具有唐僧般毅力和品质的人。法国人伯希和据说是一个唯一亲自进洞挑选经卷的,他拿走的比斯坦因少但价值极高,他挑选的标准是“罕见稀有”,包括许多非汉文经卷(如吐蕃文等)。一次大战后来到敦煌的美国人华尔纳是艺术史学者,他带来的是哈佛大学的考古团。王道士敝帚自珍的是他新塑的颜色漂亮的彩塑,而华尔纳要的东西“越旧越好”,于是双方欣然成交——华尔纳得到了一尊陈旧的唐代圣像。值得一提的是当年华尔纳如何用了一种先进的化学溶液移下了12件壁画仍让今天参观展览的国人百思不得其解。

除了学识、钱的因素,很重要的一点是我们对国宝的态度。比起只是想获得一些布施的王道士,一些更有学问也更有金钱和地位的人显得更加丑陋。

展览刊出一张特写照片,记录了日本人吉川小一郎的丑行,他于1911年在莫高窟444窟壁画上涂写“日本京都吉川小一郎明治四十四年十月二十日”,另一幅照片是当时中国地方官吏和乡坤与他的合影。他们以和这样一位日本人合影为荣吗?

在距敦煌藏经洞发现十年之久时,政府迫于压力用牛车将藏经洞劫余的8000余卷文书运京,沿途又有一些乡绅声称他们也“爱这些文物”,就很自然地买走顺走一些。

史学大师陈寅恪说:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。其发现之佳品不流于异国,即秘藏于私家。”

不知那些文物图片、那段历史故事,以及陈先生的这句话激起的只是最原始的民族情绪还是更深刻的自省?

记者在此次展览留言簿上发现了这样一段话:“我们每个年轻人要做的是让国家多一个陈万里,少一个王道士。”

1925年,华尔纳第二次来到中国,就在他一行离开北京赴敦煌之际,北京大学的陈万里受爱国学者马叔平等人之托,也同华尔纳一起踏上西去的路。陈万里每到一地,如兰州、酒泉、敦煌等即同地方当局一一接洽说明来意,并研究如何保护国宝。由于这些爱国人士的努力,地方当局对华尔纳在敦煌的停留作了种种限制。

与此同时,由于壁画被盗比文献被盗更加醒目,因此引起了当地百姓的警惕。当年庙会时,发现洞中少了壁画的群众纷纷围住王道士,并向他发出质问,群情激愤。看到华尔纳再次来到千佛洞,村民自愿放下他们的日常工作,自发地组织起来,监视华尔纳一行的举动。华尔纳等人只好放弃搬走任何东西的打算……

这个不知名的年轻参观者从敦煌的故事里读出了很重要的一点:每个人都有那么一点意识,或许就可以改变我们的生活,每个人都做一次努力,或许就可以改写历史。当然,它的意义可能还不仅仅限于对待国宝这个问题上。

被华尔纳弄走的第328窟西龛彩塑供养菩萨,现藏于美国

敦煌是世界的,但首先是中国的

记者在此次展览会上还听到另一种说法,和民族情绪相反,认为“世界大同”,“只要能保护好文物,放在哪儿不一样?”

不错,当初西方确实比我们、比埃及、比一切文明古国都更富有更先进,因此我们的敦煌、埃及的神庙进了大英博物馆,被“保护”起来。或许它们确实躲过了一些风雨的侵蚀,但是,“敦煌”还是原来的“敦煌”吗?以自己为中心的西方怎样诠释我们的文化?我们自己的东西在别人眼里还有原来的价值吗?那些割裂的碎片还能还原一个较真实的历史吗?

道士王圆录。1900年的一天,他偶然发现了藏经洞

攫取敦煌文物的始作俑者英国人奥利尔·斯坦因

法国人伯希和。正以烛光在敦煌石窟中选宝

美国人华尔纳,1923年率哈佛大学考古团来到敦煌

背井离乡的敦煌文物并非像一些人认为的那样受到妥善保存和认真研究。各国图书馆起初都不愿意公布自己所藏的敦煌西域文书,对前往查阅的中国学者百般刁难。俄藏文书的主体在1995年以前一直是个谜,现在各国学者也无望在短期内一睹其全貌。在大英博物馆,敦煌文书的清理、编目工作总是不能正常进行,某些箱子自入藏以后就从未打开过,如果不是请去了中国的揭裱工匠,它们永远也不能重见天日。英国的馆藏目录前半部分是在我国著名学者王重民的草目基础上完成的,而他们无力完成的后半部分亦由两位中国青年学者主持编写。到目前为止,法国已用了100年时间仍未编成所藏敦煌文书的目录。保存在德国的敦煌彩塑、西域文书经过二战的炮火,则几乎全部化为灰烬。

藏经洞发现的敦煌文书大部分是汉文写本,少量为刻印本。汉文写本中,佛教经典约占90%,还有传统的经史子集,具有珍贵史料价值的“官私文书”等。除汉文外,还有梵文、古藏文、回鹘文、于阗文、龟兹文等多种少数民族文字。

如今,那47000余卷珍贵的文书和精美的绢画分别收藏在十几个国家的图书馆、博物馆里。

各国探险家瓜分的敦煌文书、文物人为地造成了藏品的极度分散,不仅分藏于十几个国家,而且同一批收集品也往往分藏不同地点。斯坦因收集品分别收藏于英国大英博物馆、英国图书馆、印度事务部图书馆和新德里的中亚古物博物馆。日本人劫掠的文书更是分散,很多文物至今下落不明。敦煌藏经洞的原貌永远失去复原的可能,亦为进一步了解和研究敦煌文书设置了很难逾越的障碍。

我们已无法再通过各种方式重构一个完整的敦煌。

记者在展览会上遇到法源寺中国佛学院两位年轻僧人照心和广福。他们留连于那些流散境外的文物照片之间,说最大的感受是:“无论对于佛教还是对于文化,这都可以说是一场劫难。”他们显然不大容易“周游列国”一一朝拜敦煌的佛教经典,所以对此次不出京便能看到劫后余存的十多卷敦煌经卷真本深感庆幸。

当年西方“买”走了大量敦煌文物之后说:“敦煌在中国,敦煌学在国外。”我们除了说人家“狂妄”还能说什么呢?现在,大家都在引用季羡林先生的话:“敦煌在中国,敦煌学在世界。”也许是岁月的痕迹变淡了,也许是曲解了季先生的原意,一些人认为这就意味着敦煌的国籍不是那么重要了。

其实,在季先生这句宽容大度的话背后是敦煌学者几十年如一日默默的努力。值此展览之际,段老先生前往敦煌从事研究已满50周年。展览中我们见到了这位老人当年风华正茂时在恶劣的条件下临摹壁画的照片。

敦煌是世界的,但她首先是中国的。

“敦煌”还在流失吗?

在这里敦煌不仅仅是指千佛山、莫高窟,她是中国文化经典的象征。当我们走出敦煌展时,我们不妨想想看:在今天,我们的文物得到妥善保护、利用了吗?面对国宝,我们是怎样的态度?

关于故宫的几件事可以说暴露了方方面面的问题。

引路菩萨(9世纪,绢本着色,英国伦敦大英博物馆藏)

1991年故宫在大白天丢失5枚晋代印章,其中3枚系国家一级保护文物。1995年4月,故宫内对着中山公园的牌楼被人拆卸。而有人爬上故宫城墙企图潜入行窃的事更是时有发生。文物在许多百姓心中仅仅意味着“值钱”。一些不法之徒铤而走险也许就是基于“走捷径”、“赚大钱”。我们在建立健全法制的进程中已补上了《文物保护法》。但是,常常见诸于报端的文物盗窃、文物走私案件还是时时在说明了一个问题:法并非深入每个人心,执法和打击显然不如对待禁毒那么坚决。更重要的是,我们的国民并没有真正把这些宝贝当成自己国家文明、骄傲的标志。

1995年故宫两次失火,7月,坤宁门失火,10月,御花园内的螭藻堂失火。据说坤宁门失火是因为要装饰出一处商品销售点。除了管理不善,我们对古建筑的破坏性经营正在或已经酿成了恶果。利用一些古建筑文化遗址建商店的事儿在全国各地不是随处可见吗?

一位业内人士说:“对文物的开发利用还要有主权、版权的意识。”

日本NHK曾在故宫拍摄一部叫《中国上下五千年》的纪录片,他们选了有代表性的500多件文物进行拍摄。清晰度极高,玉器内的汽泡都能看见。片子拍完了,版权归日本50年,别人(包括中国)不允许再拍。据说一位中央领导人在出席一次会议期间严肃地对某博物院的领导说:“日本人是想捞资料。”

事过之后,某文物保管单位一位领导又到美国谈复制文物的问题,又是版权归对方几十年不变,一位获悉此事的华侨给国内写信,对此事深表气愤,新华社发了内参,此事遂被上级制止。作为文物单位的领导对文物保护尚没有足够的认识,足见问题的严重。

逝去的无法挽回了,扼腕叹息之余想想该做点什么。

或许这是我们看敦煌艺术展以及所有文物展最重要的意义。

观众特别关注敦煌文物的流失及现状

敦煌文献流散一览(境外部分)

香港 香港中文大学博物馆

台湾 台北中央图书馆

台北历史博物馆

台北中研院历史语言研究所

英国收集品 伦敦大英博物馆

伦敦英国图书馆

伦敦印度事务部图书馆

印度收集品 新德里印度国立博物馆

法国收集品 巴黎法国国立图书馆

巴黎集美博物馆

德国收集品 柏林德国国家图书馆

柏林印度艺术博物馆

慕尼黑巴伐利亚图书馆

慕尼黑人种学博物馆

布来梅海外博物馆

土耳其收集品 伊斯坦布尔大学图书馆

俄国收集品 圣彼得堡东方学研究所

圣彼得堡爱米塔什博物馆

哥本哈根丹麦皇家图书馆

瑞典国立人种学博物馆

芬兰赫尔辛基大学图书馆

日本收集品 京都龙谷大学图书馆

京都国立博物馆

京都有邻馆

京都大谷大学图书馆

东京国立博物馆

东京书道博物馆

东京静嘉堂文库

东京三井文库

东京国立国会图书馆

奈良宁乐美术馆

奈良唐招提寺

天理图书馆

九州大学文学部

韩国收集品 汉城国立中央图书馆

美国收集品 哈佛大学图福格艺术博物馆

华盛顿美国国会图书馆

普林斯顿大学葛斯德图书馆

芝加哥大学图书馆

纽约大都会博物馆 图书馆王道士文物博物馆敦煌博物馆故宫博物院文化敦煌