明天你在哪儿上班

作者:三联生活周刊(文 / 仲夏风)

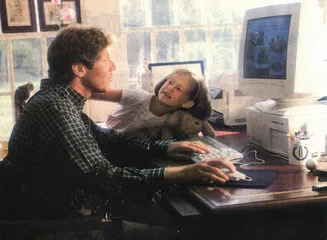

“爸爸在家办公真好”

白领“兽笼”与“集装箱”

“可能在我们有生之年,最大的工厂和办公大厦会人去楼空,变成鬼魂出没的货栈,或改作其他生活起居之地。”阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)在他那本80年代初风靡一时的《第三次浪潮》一书中,作过这样的预言。

时间逼近2000年,托夫勒当初预言的关于“信息社会”的种种情况,今天许多都已成真。然而,办公室却没有像他想象的那样快地衰落。这正如纸张也没有随着所谓“无纸时代”的到来而消失,反而是由于供不应求而纸价大涨。

办公室可以说是生活在现代的都市人最为熟悉的场所之一,也许除了家之外,你第二个常光顾的地方就是它。刚刚从大学毕业进入某合资公司工作的江小姐说:“在学校上学时,觉得‘社会’是一个很大、很神秘的东西,现在想想,它不过就是公司的几间鸽子窝似的办公室而已。”

每天,无数个像江小姐这样的白领出没于城市中一座座鳞次栉比、豪华气派的办公大楼中。这些大楼大多是新建的建筑,前厅装饰得富丽堂皇,红色的地毯,凉爽的空调,似乎都在宣示着一种安宁而舒适的办公环境。

然而,深入到大楼内部,你可能会发现实情况并非如此。办公室里荧光灯的紫外线、静电、噪声、各种有害的射线、灰尘、病菌都在装着空调、不透气的房间里危害着职员的身体,以致人们将这种“办公室综合症”视为下一世纪对人类健康危害最大的病症之一。令人最难以忍受的是,在这种办公室里,个人没有一点隐私和自由。你想打开窗户透透气,不行,开着空调呢(有些写字楼的窗户根本就打不开);你想安静一会思考问题,不行,打印机和空调的噪音以及邻桌“震耳欲聋”的回电话声音绕梁不绝。还有,一些个人小事,在办公室中也会不胫而走。

在西方,这种传统的大型写字楼被职员厌恶地称作“兽笼”、“兽笼”的原型是本世纪初由弗兰克·洛依德·怀特设计的美国布法罗市的拉金大厦。当年,福特公司建成了著名的T型汽车车间,被誉为蓝领工厂的经典,而拉金大厦则被称为管理“白领工厂”的模范大厦。它最基本的设计思想是公司领导可以方便地监督那些“喜欢偷懒的”、从事简单的、重复性工作的秘书和职员。从那时起,这种公共办公室的设计逐渐占据了统治地位。

1917年,德国的建筑师麦斯完成了一种广泛采用钢和玻璃隔板的新型办公室的实验性设计。1937年,他设计修建的纽约西格莱姆办公大厦轰动一时,很快就被他人效仿。此后,建筑材料有了很大发展,但办公室基本上没有什么变化。经理们所想的是花最少的钱容下尽可能多的职员,以致现在的办公室都成了集装箱。

这种办公室在50年代达到了顶点。例如,世界最大的铝制品制造商美国铝公司(Alcoa)在匹兹堡市区耗费巨资建造了一座在建筑史上具有划时代意义的Alcoa大厦,高31层,呈漩涡状的立面,配上银灰色的玻璃幕墙,在当时的确给人以耳目一新的感觉。日复一日,Alcoa的2000名白领鱼贯进入这幢大楼,在12×15英尺的办公空间里工作。美国许多大公司都对这种工作环境推赏有加。70年代末,实行改革开放以后,同样的办公模式被外商带进了中国。

2680万人口的日本东京,写字楼林立难有插针之地

全新的“未来办公室”

然而,时过境迁,随着高科技领域的重大突破,美国白领的工作环境正在悄悄发生着一场深刻的变革。今天,当你走进Alcoa首席执行官保罗·奥尼尔的办公室,你一定会大吃一惊:Alcoa堂堂的首席执行官居然没有一间像样的办公室!在他的“办公室”里,你根本找不到门和固定的墙壁,Alcoa所有高级行政人员都在以木墙或幕墙分隔成的开放式空间办公。这个开放式空间的中央是一个“交流中心”,配有电视、传真机、报纸和用于临时会议的会议桌。此外,它还设有一个“小厨房”,在这里,奥尼尔可以和同事们自由自在地边品尝点心边谈论工作,用他自己的话来说“就像在家里一样”。

目前,这种办公模式还只在Alcoa高层行政管理人员中试行,奥尼尔将在近期把“小厨房”和“开放式空间”在全公司推行。为此,Alcoa总部将迁入匹兹堡郊外一幢3层高的新楼,奥尼尔自豪地说,“公司将利用搬迁的机会,为全体白领创造一个更为宽松自由、更便于交流的办公环境。”

但Alcoa的创新与位于美国加州威尼斯的Chiat/Day广告公司总部办公楼相比,又稍逊一筹。在这幢楼内,总经理的专用办公室不见了,秘书们占据的小隔间也消失了,更找不到一排排高大的文件柜。老板的转椅换成了长沙发、连电话都被轻巧的、开盖即用的大哥大取代。办公室内唯一带私人色彩的东西是涂成五颜六色的杂物柜,雇员可以各自存放自己的物品。工作人员不必坐班,哪里有生意就去哪里工作。他们在家里或在外面忙碌,通过寻呼机、移动电话、传真机或是电脑和调制解调器与公司保持完整联系。

Chiat/Day花了6个月时间完成从传统办公室到现代办公室的转变。现在,雇员可以选择任何一天到办公室上班。进入大楼后,他们可以在前台领取一部膝上型电脑和一部便携式电话,带着这些东西到大楼内的任何一个开放空间去工作。这些空间布置得如同起居室,墙上安有各种插座。为了便于有时举行会议,楼内专门隔出了几间“战略性单元”,实际上也就是会议室,只有它们才采取了封闭式设计。

除了锁在杂物柜里的私人文件之外,在任何地方都看不到纸张。传真和备忘录都被显示在电脑屏幕上,而口信则被留在语言信箱里。曾经堆满文件柜的文件现在全部存入计算机中,可以从散布在每个楼层的终端上随意调取。到公司总部来的客户可以进入公司的计算机系统,检视广告策略,甚至对某些概念提出批评意见。

虽然没有Chiat/Day走得这么远,许多大公司都开始实验新的办公模式。对于IBM公司13000名销售、市场、技术和行政人员来说,流动性无法避免,因而公司给他们配备了电脑、打印机、传真机与调制解调器,便于每个人在办公室以外工作。由于这个原因,公司在丹佛的分支机构,得以把办公面积由9层楼减为4层楼,并计划在5年内再节约出600万美元。

美国第二大会计公司安达信公司甚至把办公面积减少了一半,秘诀在于:在砍掉一些办公室的同时,把剩余的办公室变成“旅馆”。大部分会计和咨询人员都通过电信手段与公司保持联系,如果他们需要到办公室去工作,必须至少提前一天预订房间。公司要做的则是,给每一间办公室配齐必要的硬件设备。

环境、效率与人才

全新的“未来的办公室”模式和概念告别摩天楼的出现,是与以信息技术为代表的高科技的突飞猛进分不开的。全天侯、全方位的Internet和Intranet(内部网)的崛起,以及电子邮件、移动通讯等等的发展,无不改变着今日办公室的面貌。企业开始把更多的资金投入计算机网络和相关技术,同时大幅度削减用于新建办公室的经费。据美国著名的建筑公司西里尔集团统计,在全美最大500家企业中,约有72%的企业把信息技术的投资列为头等大事。在65%的企业里,高新技术的支出超过了设备和房产的支出,成为企业所有支出中仅次于工资和福利的第二大项支出。

当然,这意味着做生意的方式在发生变化。据估计,美国已有300万公司雇员远距离工作(telecommuting),即在家里使用与工作单位连接的计算机终端开展业务,而且这一数目还在以每年20%的速度增长。随着更新的、专门针对流动性大的雇员而开发的电脑和通讯技术的出现,可以预期这一进程还会加快。

办公模式的转换将会产生深远的影响,而且,转换过程也不会一帆风顺。它首先对建筑师、室内设计师和办公家具制造商提出了新的挑战,他们不仅要为企业简单地绘制蓝图,而且还要考虑企业内部个人行为和组织行为的特征,因为企业希望通过改善办公环境来提高效率。因此,一批专门设计新型办公场所的机构应运而生,例如,新诞生的STUDIOS公司已经为通用电气公司、硅谷图形公司及其他大公司设计完成了新的“创意式”办公楼,颇受好评。

“白领工厂”式的办公室正受到越来越多的挑战。现在的办公室里除了秘书和打字员外,主要是如计算机程序员这样的职员,他们的工作复杂得多,需要更高的技术水平。因此,已经没有必要也不大可能监督他们的工作了。有一些心理学家、建筑师和高级经理注意到,这种新型职员需要的是在办公室找到一种个人和公开之间的平衡。现在的办公室显然难以做到。60年代,德国一所学校提出了“美化办公室”的设计思想,现在已被建筑界注意。他们认为办公室设计应该像搞城市规划一样,将其划分为各种不同用途的区域,有个人用地、公共用地、走道等等。

为了在个体和团队工作之间,隐私和公众之间找到平衡点,总部设在明尼阿波利斯的法伦—麦克伊里戈特广告公司,率先推出了一种“私穴和公洞”式设计,公司可根据工作需要随意组合或分割办公空间,在这种设计中,办公室成了可伸缩的空间。根据美国国际设备管理协会的一份调查,83%的美国企业愿意实施“私穴和公洞”策略,可伸缩式办公室正在成为一种时尚。

新的办公环境从根本上废除了过去那种以等级观念为中心的办公室设计原则,在新的工作环境中,你绝不可能根据一个人的办公空间的大小,办公设备的优劣来判断他的职务。以宝洁公司为例,它最近刚刚完成了一幢耗资2.8亿美元,建筑面积130万平方英尺的办公楼,在这幢现代化的办公楼里,一切设计都服从于它的功能需要——促进新产品的开发。在开放式的办公室里,员工不分职务高低,都能相互对视;公司相关的资料都放在轮式办公架上,员工可根据各自需求随时查询,所有信息都能在这种开放式空间里得到迅速传递和有效利用。在员工餐厅,设计者配备了能将手写字体转换成电子信箱信件的电子白板;大楼内的走廊特别宽敝,并配有长椅,员工们可以在此聊上几句。这幢大楼自今年3月正式启用,公司生产效率提高了22%,正是得益于这种新的办公空间产生的信息资料快速传递和决策的正确有效。

但是,仍有许多商家反对将资金投入到改善办公室环境计划当中去。为此,英国一位办公室设计专家弗朗西斯据理力争。他说,把办公室设计得像工厂车间没什么好处。当今时代需要的是有创造性的人才,这在“工厂式”的办公室中是无法培养出来的。他设想的是如同大学校园式的办公室。微软公司总部办公楼就是这种设计思想的很好例子。这是几幢呈X形状的不太高的楼,它们坐落在一个遍植树木的花园中,建筑物之间有小径联结。设计师认为正是这种环境产生出济济人才,造就了微软公司。

一个问题的求解

在创造“未来办公室”的潮流中,很多人忽略了一个重要的问题:无论是经理还是普通职员,也许都需要进行心理上的调整。有时这种调整会显得异常艰难。高级经理人员一步步爬上高位,对他们来说,奢华的办公室,和招之即来、挥之即去的秘书,是权力的象征,也是他们应有的特权,如今一朝失去,心里恐怕很难平静。满怀晋升希望的低层经理人员,信奉“眼不见,心不想”的老话,不愿意长时间在总部以外的地方办公,唯恐丧失了表现自己的机会。

而对普通职员而言,他们中许多人的社交生活都是与同事紧密联系在一起的。一位专门从事产品分析的工程师,一年用三四十天的时间奔波于全美国的炼油厂,其余时间都在家里工作。当人们都抢着接受可在家工作的机会时,这位工程师并不很激动。他妻子是全日制工作,他儿子大部分时间也在学校,而他每天的大部分时间却是伴随家中的计算机度过。工程师抱怨说,计算机虽使他工作更舒适了,但却无法与同事开玩笑,征求意见。他渴望这些“过时”的人类交际。

一些公司职员抱怨说,他们的创造性正在减弱,因为以前有许多灵感是在与同事的闲聊中或一起吃午饭时产生的。甚至在Chiat/Day公司,也出现了不少问题。公司的创意总监承认,有许多员工辞职。“‘这不是我想要的,’他们说。‘这对我来说太难了。’”

但是,减少了人与人之间交流的技术,同时也在以新的形式创造着交流机会。在纽约大通曼哈顿银行总部,执行副总裁詹姆斯·蔡贡只需轻点几下鼠标,就可以与伦敦和旧金山分部取得联系,通过电视会议系统与远在几千公里之外的同事进行“面对面”的交谈。这时,他的办公室仿佛骤然扩大了无数倍。

按照托夫勒的说法,人们是被第二次浪潮,即工业革命的浪潮冲击到工厂和办公室中的,现在又要回到原来的地方:家庭中去。几百年前,当人们离开家庭和土地到工厂和办公室去工作时,恐怕也有很多的痛苦和不安。现在,当整个社会和经济势力正集中力量改变工作和劳动的场所时,人们出现种种心理上的不适应,这再正常不过了。所有探索新的办公模式的公司,实际上都在试图求解一个问题:

信息时代,办公室还会继续存在下去吗?将以什么样的形式存在下去?

未来将会给出答案。

在我国最大的城市上海,一批外企白领纷纷辞职,原因是无法忍受令人窒息的办公环境,“在写字楼中,我们只剩下半条命了。”在北京,类似摩托罗拉这样的大公司,也开始在员工中开展健康教育,以缓解办公室生活给他们造成的生理和心理压力。

看来,中国的白领对上述问题的求解更为迫切,而未来的答案,似乎离我们还相当遥远。

大公司机构臃肿,办公空间令人窒息 设计公司办公环境建筑