意见与争鸣:“狼来了”以后

作者:三联生活周刊(文 / 陈思和)

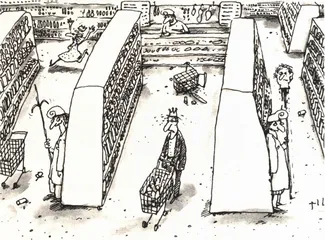

如此超市

在6月22日的上海《解放日报》上,读到一条新闻:由上海的几家传播媒体联手合作,做一个实验性社会调查:调查者事先聘请几位大学生扮演小偷,在超市设置行窃的情境,测试市民对这类行为的反应。据说测试的结果令人失望,许多市民目睹小偷行窃而并未发生“见义勇为”的英雄事件,于是调查者感叹:多数上海人漠视超市偷窃现象。

这类实验性的调查在近年的传媒里颇为流行,上海还有过一位大作家亲自扮演乞丐上街行乞的故事,本来作为一种游戏性的节目,这类调查在让人感到新鲜之余,也提供了对某些社会现象引起思考的资料。但是,当我读到调查者将所谓的调查答案以引人注目的字体列为大标题,并由此得出“反映了部分上海人公德意识和正义感尚有欠缺”时,我禁不住地想起了著名的“狼来了”的故事。试想,当一个孩子大喊“狼来了”以后,群众扛了扁担木棍蜂涌而至打“狼”,这情景到底是悲壮呢还是滑稽?难怪那个恶作剧的孩子要指着这群大人哈哈大笑,说:你们真笨!因为这类实验性调查的前提是虚假的,而得出的结论却带有某种“科学”的权威,这不能不让人生出一种荒诞感。

这篇调查由上海市民对超市行窃行为的冷淡态度引申到“公德意识和正义感”的欠缺,也表现出一种有趣的思路。从这篇新闻报道所叙述的内容来看,上海市民对行窃行为的反应有多种多样:所举的5个市民中,一个妇女认为“多一事不如少一事”;一个小学生被吓得想告诉母亲;一个女教师是见怪不怪;一个外地民工担心窃贼同伙报复;还有一位女士则一面示意营业员,一面准备举报。如果假定这篇调查的内容是真实的,那么,除了女教师以外,其余4位都有不同程度的“反应”及其相应策略,而且都表现出具体的道德标准。调查者感到失望的,只是他们没有挺身而出,与坏人坏事作公开的“斗争”,但,这种“欠缺”是否就是我们当今迫切所需的“公德意识和正义感”?在近年的传媒中经常报道群众“见死不救”或者不敢与恶人作斗争的消息,有时关涉人的生命和人的尊严,自当警钟长鸣。但是这篇关于“行窃”的报道却远远扯不上公德与正义,文中所举市民面对假扮的小偷“行窃”或是恐惧或是反感,都已经表明了社会的公德和正义所在,为社会有关部门制止这种犯法行为提供了正义的环境,剩下的工作本该由有关部门去做。比如,既然超市迅速发展,就应该有相关的商业法规制定出台,保护超市的利益;超市的特征就是让商品直接与顾客接触,以方便顾客挑选,那么在实行超市形式之前或实践过程中,就应该逐步配备有关防盗监控设施。我在上海跑过许多超市,如淮海路上的屈臣氏、巨鹿路上的百佳、等等,商品必须经过消磁才能出店。超市的防盗应该取决于防盗措施和专业保安人员及营业人员,而顾客在超市里所规定的角色是购买商品,没有义务也没有必要来扮演警察的角色,以证明自己的社会公德和正义感。更何况,调查者选择超市作为“行窃情境”的场所也是失当的,既然超市是由顾客直接挑选商品,既然没有法规规定进入超市的顾客必须将商品放入购物篮(或者购物车),那么,不管顾客将商品放在哪里,只有当他在付款的时候才能断定他有没有偷窃行为,所以这个发生在超级市场内的实验性调查,本身的犯罪行为也只能是虚构的。

读这篇调查后,觉得它所暴露出来的“欠缺”并不在上海市民的公德意识和正义感,要说欠缺,那就是法制的欠缺。只有一个法制不健全的国家里,才需要全民运动来补充法律的欠缺。大约从50年代“镇压反革命”起,群众运动就被用来弥补法制的不健全。长期以来,社会舆论不断地鼓励人们当义务警察,鼓励人们要保持“敌情”观念,要随时发现坏人坏事,并随时揭发斗争,大到抓特务,小到捉小偷,结果导演了一场长达几十年的“狼来了”的闹剧,真正的法制观念却仍然处于盲点。如果在今天的某次实验性调查中,发现上海市民在高高兴兴地穿了新衣带了钞票去超市购买商品的同时,脑子里还紧紧地绷了一根“抓小偷”的弦,随时准备挺身与歹徒搏斗,这样的社会是否就健全了呢?