抽象艺术100年

作者:三联生活周刊(文 / 晓明 建刚)

《白线,232号》1926年

康定斯基(1866—1944)30岁开始学画,为此放弃了法律教授的职位,他受过马列维奇、罗德琴柯的几何抽象和构成主义的影响。尽管自由形式变成了以规则、僵硬的线条勾边的彩色形状,但康定斯基的绘画依然保持着强烈的节奏感,保持抽象形式持续不断的冲突。

《雨后乡间之晨》1991年

马列维奇(1878—1935)超过了任何人,甚至超过了德蓉内或库普卡的几何性,得出他合乎逻辑的结论——绝对几何抽象。他认为,可以证明一幅绘画是能够完全脱离任何映象,或者脱离于对外部世界,(不管是人物、风景或静物)的模仿而独立存在的。

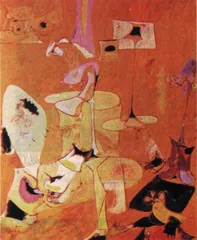

《订婚二号》1947年

戈尔基(1904—1948)非常独特地说明了毕加索、欧洲的超现实主义和美国的抽象表现主义之间的一种联系。

眼看一个世纪又过去了,人们开始从各个方面、各种角度回顾本世纪的成就。在经历了那些事件的若干年以后再去评价它,显然会有把握得多。然而也不是每件事都如此,有些事我们依然感到与之拉不开足够的历史距离。比如说对抽象绘画。

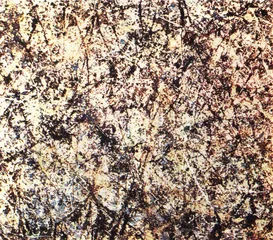

位于美国纽约的索罗门·古根海姆博物馆一直以鼓励现代艺术的创作和作品收藏而闻名,最近它举办了题为“20世纪抽象艺术”的“大型”展览。展览选展了49位画家的作品,每位不超过5幅。从一个方面说,古根海姆是有眼光的,人们通过复制品了解到的许多抽象派的经典之作,其实一直收藏在它的展厅里。人们在这里可以看到抽象派的鼻祖康定斯基那幅著名的《带黑色拱门的图画》:朦胧的底色上有反差极大的红色和蓝色的团块,然后是以粗放的笔触画出的银色线条,让人感到是一片强光在风景上闪耀。人们还可以看到布洛克著名的《淡紫色的雾》:那是用线条、泼色和滴色造就出的、四下里弥漫的感伤。尽管人们知道这些绘画的存在,但真正站在它们面前时,还是会有一种激动、一种颤栗,这毕竟是一种直面真理的时刻、一种永恒的时刻。

然而从另一方面说,古根海姆展现的只是抽象绘画的沧海之一粟。100年间,如此众多的抽象艺术探索者们所进行的无数次尝试是无法在这有限的空间中再现的。人们形容说,这就象是要在300页的篇幅中将欧美1910年以来的全部中短篇小说都放下一样,结果只能是一个过于简化又带有无穷遗憾的故事。

在本世纪各式各样的现代主义绘画探索中,抽象主义是影响最大的运动之一。在1900年以前,没人能想象,一幅画,如果离开了肖像、人体、风景或各种题材的生活场景、宗教故事还能画些什么。然而到1910年前后,欧洲几乎是同时出现了3位抽象绘画的奠基人——俄国的康定斯基、马列维奇和荷兰的蒙德里安。康定斯基的发现具有传奇的性质。据说一天他推开自己画室的门,看到了一张令人激动的绘画作品,在惊叹之余,他终于搞明白,那不过是自己一张未完成的作品倒置在墙边而已。这时,他在画面上并没有看到任何客观的对象,只有那些夸张的色彩、构图和笔触使他内心的激情一下子得到渲泄。

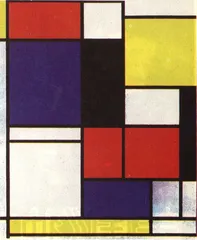

蒙德里安走得更远。经过了对早期现代派的几乎所有探索的尝试,蒙德里安最后意识到绘画要追求自身的“纯造型性”和“真实性”,那是指各种形式和色彩的美妙构成。他的画最后成了各种规格和色彩的矩形的组合(国内近年很有几种窗帘装饰布图案直接取材于蒙德里安)。

抽象绘画的理论似乎比它的实践还要玄,有的人认为,抽象绘画才可能表现出事物的本质,而所有自然主义或写实主义的绘画只描绘了事物的表面现象或幻觉。另一些艺术评论家认为,抽象绘画才能真实适合表达出艺术家独特的内心世界,表现出他的个性以及对我们这个世界的准确了解,才能传达出我们这个时代特定的精神感受。还有的理论家将抽象派绘画比作视觉的音乐,等等。但在实践上,抽象主义即使在欧洲,也没有形成风格极其统一、鲜明的运动。事实上,由康定斯基等早期奠基人倡导的抽象主义,到30年代几乎已经时过境迁了。尤为可悲的是,1917年十月革命之后,俄国一些艺术家如符拉基米尔·塔特林等人希望将抽象艺术的原理与工人阶级的创造结合起来,认为它有可能使辩证唯物主义提高到一个新的水平。但这一设想的结局只是不少艺术家因此遭到前苏联政权的流放。

《构图》1955年

孔宁(1904— )是抽象表现主义的中心人物

《摇摆》1070年

戈特利布(1903—1974)

康定斯基《构图九,第262号》1936年

二次大战使美国成为世界性的文化中心,此前与此后,欧洲多少著名的艺术家由于各种原因到了美国;反之,美国的艺术家即使不是来自欧洲的,也与欧洲的思想、社会生活、时尚及艺术潮流有着千丝万缕的联系。并且,美国艺术界所受的影响实际超出了欧洲的范围。不仅是非洲的黑人艺术,而且包括中国、日本、印度等东方民族的思想、宗教和艺术(例如中国的书法)也是美国现代艺术的灵感源泉。抽象主义运动就在世纪中页,在美国又形成了一次复兴的趋势。

人们在古根海姆博物馆可以目睹美国抽象派代表人物的作品,如布洛克和孔宁。但评论家已经发现,美国的抽象主义与其欧洲创始人的趣味并不一样:蒙德里安或康定斯基那种比较注重纯形式因素的抽象构成主义变成了始终有对某些现实内容或原始本能暗示的抽象表现主义;人们在布洛克和孔宁的画面中总有意无意地可以看出某些具体的形象来。美国的抽象主义与超现实主义、原始艺术及精神分析有更多的联系,与现实和欧洲的艺术传统也有更多的联系。这就是美国艺术的特色,就像当年印象派到了美国,可人们在卡萨特或萨金特的作品中看不到印象派的朦胧,看到的更多是浪漫派的感伤。抽象派就是这样“复兴”的吗?!

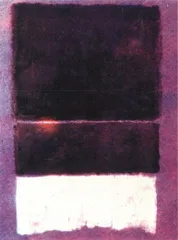

《蓝色中的白色和绿色》1957年

罗斯科(1903—1970)

《场景ⅱ》1921—25年

蒙德里安(1972—1944)的存在与参与,对于抽象的发展与传播具有十分重要的意义。

尽管现代社会对于个人的东西、精神的创造更为推崇,尽管人们普遍同意说艺术应该尊重艺术家的独创性与灵感,但也许观众的理解和认同以及商人的订购在相当程度上决定了艺术家甚至艺术流派的命运。一个天才有可能在死后很久终于被大众认识到了,而一个永远未被公众承认的艺术家只能是一个“怪人”。这就是现实。

在中国,由于思想和文化传统上的差异(例如他不擅长哲学思辨),公众甚至更难理解抽象艺术运动。年轻一代艺术家近20多年的探索表明,抽象主义也许是各种现代艺术或前卫艺术中最难为中国人所借鉴的;中国公众在抽象艺术面前,更会感到如坠五里雾中。记得当年“星星”美展中的画家黄锐,开始画的有表现主义色彩的“圆明园组画”颇能为年轻的观众欣赏;而后一批很有民俗味道的“胡同组画”则似乎少了很多“知音”;再往后,画家终于循着自己的方向,走入了“纯粹”的领域,他这一时期的画最多是拿着尺子画出来的(极近似蒙德里安),但这批画也许是最少为观众所了解的。

在世纪末,在抽象艺术诞生近100年的时候,我们对这些现象,应该怎样去回味呢?

《薰衣草之雾》1950年

布洛克(1912—1956)成为二战后新美国绘画的象征 表现主义抽象艺术布洛克美术