美国《独立日》狂想曲

作者:娜斯(文 / 娜斯)

在《独立日》中,白宫面临天外来客的袭击

德国导演与美国观众:谁在玩《独立日》?

每年夏天,美国的电影市场是好莱坞无脑动作巨片的天下——不知是否因为夏天太阳把人晒得头脑昏昏只能接收简单信息。而7月4日独立日的这个长周末又代表着暑假的高峰,所以也是好莱坞巨片最要占领的阵地。创票房纪录的电影往往是在这个周末推出的。今年的独立日周末好莱坞和美国大众都格外开心,因为一部爱国科幻片《独立日》(Independence Day)在独立日当天推出后即大获全胜,首映一周即创票房收入1亿零420万美元,打破了《侏罗纪公园》首映一周3350万美元的纪录,至今的卖座率还在日日上升,大有可能成为本年度最卖座电影。有评论说得好,观众不仅为这部电影欢喜,而且欢喜着自己的为这部电影欢喜,乐滋滋地庆幸自己是这件热闹的一部分——比如独立日当天的首映,有观众头天半夜就去排队买票,以能在独立日看这部叫《独立日》的电影。如果你想在时髦一点的电影院看这部电影(比如纽约的齐格飞剧院,或好莱坞的中国影院),更要早早订票。

50年代的《吸血鬼的侵入》,画面感觉还相当幼稚

60年代早期的科幻电影代表作《圣诞老人战胜火星人》

一般美国的动作巨片在荒诞不经之中,却也反映着种种有意识或潜意识的社会意识形态,颇可令人玩味。在这一点上,《独立日》特别不忌俗套。这种电影幻想外星坏蛋大举进攻地球——在美国人心目中,那目标自然就是美国——把白宫,自由女神,帝国大厦等等都炸了个粉碎。不过美国人民当然是奋起反击,虽然损失严重,还是取得了最后的伟大胜利,自由世界再次经受了考验,星条旗永不落,等等。在冷战时代结束的今天,没有了传统的敌手,美国的威风也显示不出来了。幸而电影技术越来越发达,可以把假想敌不但设置成外星人,而且拍得维妙维肖,一下子又让美国人的自豪感过足了瘾。《独立日》已成了一个“现象”,让各方人士议论纷纷,对于现象之后的因果,提供各自的高见。

最近的一些耗资巨大的动作巨片,除了银幕上不断的爆炸之外,情节混乱,不知所以,搞得观众摸不清头脑。《独立日》则有非常清晰古典的3段式剧作结构:在不远的未来的某一个独立日前夕,7月2日,“外星鬼子进村了”;7月3日,我方受到严重打击;7月4日,反击和伟大胜利。所有评论都提到电影的第一个镜头:一个阴影降临在美国固定在月球的国旗上。这个镜头为整部电影奠定了基调——异星敌人要对美国和美国的价值发动进攻了。有趣的是,《纽约客》的评论指出,在上个世纪末的1898年发表的威尔斯幻想火星人进攻地球的科幻小说《世界的战争》里,战场则是英国——那时,恰恰是大不列颠旗帜飘扬全球的时代。同时世纪末,《独立日》基本是《世界的战争》的现代复制版,只是把战场搬到了美国,并且把美国的国庆节——独立日当成整个地球的节日。

所以,简单的电影,却也有不少耐人寻味的可圈可点之处。言归正传:阴影继续降临,最初接近地球的时候,像是《圣经》传说般的火之云;然后像城市一样大小的飞碟覆盖了华盛顿、纽约、洛杉矶、巴黎等等城市的上空。这种阴影降临的时候,电视上的政治评论家们正在批评总统(“我们选举的是勇士可是却得到个胆小鬼”)——是否暗示着对政府的悲观和怀疑也是一种阴影?

总统的形象一望而知是克林顿的化身,自由派,有一位独立的夫人和年少的女儿,不过好笑的是,与克林顿逃避了越战不一样,影片中的总统在海湾战争中是战斗机飞行员。随着情节发展,被抨击为胆小鬼的总统证明了自己是个勇士——颇知进退,且最后干脆自己驾驶着战斗机跟敌人拚命去了——这部电影在宣扬美国精神的勇气上到了无所不用其极的地步。率领自由世界作战的总统是盎格鲁·萨克逊裔,而民间百姓的英雄则是一位黑人飞行员和一位犹太电脑天才。电脑奇才一副散仙科学家的模样,重视环保,骑自行车而不是开车上班,喝矿泉水而不是喝可乐;飞行员则是十足美式男子汉大丈夫。犹太天才想出了把电脑病毒植入敌人系统的高招,而黑人飞行员则是英勇无畏艺高人胆大的行动者,两人深入虎穴并肩作战,不但英勇,而且还有时向开玩笑搞幽默,最后叼着雪茄烟卷凯旋归来,成为时代英雄(熟悉美国的人知道这两个族裔之间在现实中其实关系紧张。我们还知道美国的总统的确不但没有过女人和黑人,在白人也多是清教的盎格鲁·萨克逊,我们也知道国务卿有一位特别知名的就是犹太人基辛格,我们又知道现在美国政界最有希望的黑人之星是战争英雄鲍尔将军)。至于其它族裔,一位华人电脑师在影片开始露了一小面:因值夜班发现了外星飞碟信号。一个墨西哥裔的越战老兵及酒鬼,则在最后的关键时刻作出了“董存瑞炸碉堡”式的英雄壮举,在导弹用完时,以自己的飞机撞向敌人心脏,为国捐躯,也算为自己正了名,改善了形象。这就是在这部电影中,对美国民族国家意识的微妙处理。一切光明而美好,团结和愉快,道德准则简单再简单。引人注意的是,此片的导演却不是美国人而是来自德国的外国人使得整个事情又有小小的一拧:导演自己是拿这些东西开玩笑。

《独立日》拍摄现场,摄影棚中搭起的战斗机

科幻成为世纪末潮流,《独立日》满足了观众什么

《纽约客》的评论源引美国著名文化批评家苏珊·桑塔格关于灾难片审美的文章《灾难的想象》,说科幻电影提供的最基本的满足感之一是“超乎寻常规模的对城市灾难的展示”,《独立日》在这一点上绝对满足观众,但它的最大噱头还不在灾难的场面而是被摧毁的目标——林肯纪念堂被阴影覆盖,自由女神掉到河中,帝国大厦轰然倒坍,最最“玩的就是心跳”者,则是白宫给炸得瓦片横飞。这成了广告片中卖点的卖点。记得几年前姜昆说的一段相声关于“天安门广场成了农贸市场,天安门城楼子卖到柬埔寨去”,把全中国人都逗得扑嗤一下齐声笑了。相应地,在美国推销把白宫给人炸了的场面拍得维妙维肖的电影,可想而知多么吊老百姓的胃口。

《独立日》还处处借用这之前观众熟悉的科幻片、战斗片中的典故,让人联想起多部名片:如《第三类接触》《ET外星人》《异物》《星球大战》《Top Gun》等等。《ET》的导演斯皮尔伯格说:“我永远不可能拍出一部异星人邪恶、具侵略性的电影,但我肯定会买票看别人拍的某一部。我会买票看这一部。根据我对今天人们想法的认识,我相信《独立日》会是今年最赚钱的电影。”因为《独立日》的成功,好莱坞正在拍摄的几部科幻片制作人们也都紧张起来,据报道,《火星进攻》一片的导演干脆留着结尾不拍,要分析了《独立日》大获成功的详情后再拍,也有导演哭喊着跟公司追加制作经费,加强特技效果。据有关方面预测,不止今夏,明夏的巨片也将是以“天灾人祸怪力乱神”为主。

70年代斯尔伯格的《第三类接触》中,一位天外来客发出了令人毛骨悚然的邀请

80年代斯皮尔伯格的《外星人》,已成为对人类真实生存处境的注释

《时代》杂志把《独立日》放到整个科幻题材的历史中进行一番讨论,认为它代表着科幻作品现在成为主流文化的一部分。的确,本来电视剧《星际大战》(XFiles)之类都有一批固定的观众群,加上《独立日》之后接下来还要上场的若干科幻小说改编电影,科幻似乎成了世纪末的一种潮流,或者,一面心理的镜子?当科幻作品掌门William Gibson被问到他的小说是对未来乐观的观察还是悲观的观察时说:“是对现时的实际观察。我不认为我是一个未来主义者……科幻小说永远是关于它产生的时代……今天,我认为异物是在我们之内,是这样或那样的毒素。唯一真正陌生的星球是地球。”

科幻小说或电影的确反映着它所处的时代,尤其是从历史的角度看更让人忍俊不禁。在100年前威尔斯的小说中,火星人是被生物病毒感染给打败了,今天,地球人的杀手裥变成了电脑病毒。80年代,美国的传统家庭观动摇,自己父母离婚的斯皮尔伯格拍出高卖座片《ET外星人》,影片中父亲缺席的小男孩小女孩在ET外星人那里找到了珍贵的亲情温暖。今天,家庭观念在美国又盛行了,片中的英雄们都是好丈夫、好父亲,异星人则成了坏蛋,“爸爸们”把“我们”从“他们”的威胁中解救出来,使我们可以继续我们那幸福的生活。

事实上,《独立日》里还颇有些触及时下脑神经的地方。美国人对政府信念的动摇就是其一。真的视政府为敌的蒙大拿自由人(Montana Freeman)或密执安民兵(Michigan Militia)等等当然是极端主义者,可是一般经过了越战、水门事件,和伊朗人质事件的民众,也不再相信政府是完全开诚布公的。于是乎,小道消息流行,无稽之谈也有市场。比如外星飞碟来过地球,降落美国,被美国政府放置在高度保密的内华达军事基地研究,就是流行的神话之一。这故事已经在电视剧《X档案》中被引用,这次又成了《独立日》的主要情节之一,故事到了电影里,变成了连总统都被国防部长隐瞒了这一机密!幸而有了这架飞碟,使得地球人可以驾驶着它飞到异星母飞碟中去放电脑病毒。

老百姓对政府信念的动摇,对生活受集团企业控制的不满,对高技术的疑虑,都是科幻作品中制造恐慌气氛的基础。比如技术发展之快,让人有一种失控之感——对大多数美国人来说,设定录像机都已经是够复杂的事了,电脑的神通广大简直无法搞懂——《独立日》中的外星人就是在技术上远远超过地球人,所以令人恐惧,幸而自己的电脑天才还有点本事,否则——观众要冒冷汗了。

更幸而,美国人还有好莱坞,好莱坞也会利用高技术,并按自己的意识行事,所以,独立日一场灾难还是过去了,不但过去了,而且用《纽约客》的话说,是成千上万的人死了,整个城市毁灭了……可是一眨眼的功夫,幸存者四下里互祝着胜利,傻乐着,像是他们刚刚赢了场排球赛。

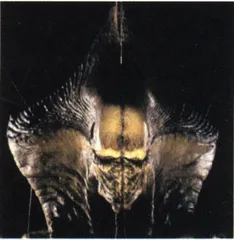

电影《独立日》中塑造的怪兽形象 独立日武打片美国电影