天涯远不远

作者:三联生活周刊(文 / 韦田)

余纯顺徒步中国,他走了8年

余纯顺之死

一位神学家说:“死亡是行动,也是命运;是终结,也是完成;是被迫,也是主动;是空虚,也是丰富;它是自我的丧失和毁灭,同时也是自我的完成和永存。”

在一个缺乏诗意的世界里,死亡是被人赋予诗意的。

探险家余纯顺,1951年出生于上海,1980年顶替父母进上海电器成套厂,1986年毕业于上海教育学院,1988年7月1日开始徒步走中国,1988年7月至1989年6月,走访长白山、牡丹江流域,纵穿大小兴安岭、黑龙江流域;1989年7月至1991年1月穿越呼伦贝尔草原、科尔沁沙地,太行山脉、毛乌素沙漠、贺兰山脉、秦岭山脉等地;1991年4月至1994年10月,徒步川藏、青藏、新藏、滇藏、中尼5条公路的全程。

余纯顺原本计划在今后两年内穿越塔克拉玛干大沙漠,考察长江、黄河的源头地区,走完丝绸之路全程。

1996年3月,余纯顺在家乡上海接触到上海电视台某摄制组,遂改变其计划,把穿越罗布泊列为其实施冒险的第一项内容。据报道,上海电视台准备为余纯顺拍一部专题片参加10月份举行的国际纪录片大赛,因此余纯顺需提前穿越罗布泊,虽然各方专家一再提醒,罗布泊探险的最佳时机为9月和10月,夏季绝对不能进入罗布泊,但余纯顺表示:“我一定要打破6月份不能进罗布泊的神话。”

余纯顺5月21日抵达新疆库尔勒市,6月6日,余纯顺及摄制组一行离开库尔勒,向罗布泊进发,有著名地质学家赵子允作向导,6月7日、8日,摄制组在龙城(罗布泊北部)进行拍摄,8日晚,余纯顺提出用3天时间孤身徒步穿越罗布泊,6月9日,余纯顺一行10人经土垠穿过罗布泊湖心向西折,到达楼兰,进行徒步探险的路线选择。6月10日早晨,他们按原路线返回土垠,并按余纯顺的计划,由他本人每隔7公里埋下食物和矿泉水,在96公里的探险全程中设置两个宿营地。

6月11日早8点半,余纯顺走进了罗布泊,当日下午,摄制组曾驱车赶上余纯顺并进行了一段拍摄。

6月13日,楼兰方面按约定时间未能接到余纯顺,当时有大风和沙暴,能见度差。救援寻找工作于第二天展开,6月18日上午10时许,余纯顺的尸体被发现。

6月22日,专家鉴定余纯顺是在高温环境下运动,急性脱水造成衰竭死亡,法医认为,其死亡时间在13日左右,当时,罗布泊地区气候环境恶劣,气温在40℃以上。

李致新登临南极文森峰

罗布泊的诱惑

丝绸之路历来为探险家所热衷,其中的一个原因在于那里的旅程有一种“时空隧道”的感觉,冒险者除在空间距离跋涉外,还可以体味到浓郁的历史感。

两千年前,丝绸之路上的楼兰是一座水草丰美、商贾不绝的城市,罗布泊是“广袤三百里”的美丽湖泊。公元4世纪后,楼兰从历史记载中消失。公元399年,晋代高僧法显从长安西行求经,路过罗布泊地区,那里已是一片苍茫,“沙河中多有恶鬼热风,遇则皆死,无一全者,上无飞鸟,下无走兽。”

俄国人普尔热瓦尔斯基是中亚探险的先行者之一,通过探访,他提出罗布泊的位置与当时中国地图所标明的不一致。沙漠中正在消失的湖泊引起了国际学术界的广泛关注。普尔热瓦尔斯基1888年死于探险途中。

1893年9月3日,法国地理学家杜特雷依·德·莱因斯从卡墙(今且末)出发进入阿尔金山,他率领的探险队很快就失踪了。这种神秘和恐怖的力量吸引住了当时正在新疆的瑞典人斯文·赫定。

1865年,斯文·赫定出生于斯德哥尔摩,19岁时,他便到巴库地区做家庭教师,年轻的斯文·赫定用自己的薪水在中东地区进行了考察旅行。1886年,他进入大学学习,深受德国学者李希霍芬的影响,李希霍芬几乎足迹遍中国,著有3卷本巨著《中国》,是他首次提出了“丝绸之路”这个美丽的称谓。

斯文·赫定一生中多次进入亚洲腹地探险,1900年,他进入罗布泊地区,当时他雇用了一名维族向导——奥尔得克,探险队在一次宿营时发现他们的铁锹遗落在前一天的营地,那是他们携带的唯一一把铁锹,奥尔得克返回营地寻找,但除铁锹之外,他还带回了几块木雕,这促成斯文·赫定发现楼兰古城,确定了其世界级探险家的声望。

1902年,德国人格伦威德尔率领的探险队在新疆从事考古挖掘,1906年至1914年间,美国人亨廷顿、英籍匈牙利人斯坦因、日本人桔瑞超多次进入楼兰,他们可以凭借斯文·赫定绘制的地图达到目的地,而他们的目的是掠夺文物。

1926年,斯文·赫定率领一支由各门类科学家组成的考察团来到北京,中国学术界与之展开长达6个月的谈判,签定了联合考察的协议,一同开始了为期8年的亚洲腹地科学考察。

1927年,中国考古学家黄文弼和地理学家陈宗器多次进入罗布泊地区。1934年,斯文·赫定泛舟罗布泊,与昔日的向导奥尔得克重逢。严谨的学者在自己的笔记中流露出一丝岁月的沧桑之感。

然而,如果岁月足够长,沧桑便成为新奇的刺激。70年代末,中央电视台和日本NHK电视台在罗布泊地区拍摄专题片,发现一具保存完好、有两千年历史的干尸,世称干尸为“楼兰美人”,这引起国内外学界的轰动。而后,新疆科学工作者多次进入罗布泊地区,逐步建立起“楼兰学”的研究体系。

1980年6月,彭加木在罗布泊进行科学考察过程中遇难,这使罗布泊成为国人关注的焦点。彭加木当年5月进入罗布泊,6月17日离开同行者单独出外找水时失踪。

探险的光环

斯文·赫定1935年4月离开中国,当年夏天便开始组织撰写考察报告,整个考察团的报告分为55卷,赫定的《亚洲腹地探险八年》可以看作是一部导言,全书占考察报告的3卷,译成中文后达60万字,由此不难想见全部考察报告的庞杂。

本世纪前20年是人类探险的“黄金时期”,各国探险家似乎在展开一场探险竞赛,赛场便是全世界。其中挪威探险家阿蒙森与英国探险家斯考特争先到南极的故事堪称探险史中的经典。1912年,斯考特探险队抵达南极时,发现挪威国旗已在那里飘扬,斯考特失败了,更可悲的是,探险队在归途中遇到暴风雪,全部遇难。对探险家来说,对名利的追求是很自然的事,1909年,美国人皮里第一个到达北极点,但他的同胞库克申明,他曾经到达过极点,应享受“北极第一人”的荣誉,北欧的一所大学对两人的探险资料进行分析,认为库克并没有达到北极点,而后,曾为库克工作过的登山向导揭露,在攀登麦金利雪山时,库克也并未接近峰顶。

随着探险活动的进一步开展,探险的光环渐渐减弱,尽管人们对探险家仍怀极大的敬重,但是,探险活动给人类带来革命性成果的那种意义已不复存在。越来越多的人开始从事个人性的探险,或者称民间探险。

探险者更多的不是为了发现这个世界上还有多少未被发现的领域,而更多的是向自己的身体和心理提出挑战。即便如此,有时,一两个人的探险也具有一定的科学意义。

1995年初,中国登山队李致新等人成功登上南美洲的阿空加瓜峰,所有报道均称,阿空加瓜为南美最高峰,国家体委在人民大会堂举行了庆功会。但是,从中学地理课本到新版世界地图册,标明的南美洲最高峰为玻利维亚境内的汉科乌马山,海拔为7010米,阿根廷境内的阿空加瓜峰则海拔为6959米。有读者致信《中国体育报》,询问究竟哪座山是南美洲最高峰,得到的回答是:目前我们使用的世界地图册版本较为陈旧,国外登山者及探险者均认为阿空加瓜为南美最高峰。

这便形成了一个疑问:我们出版的世界地图册已经不准确了吗?

遗憾的是,没有人就此事进行深一步的报道和解释。对英雄的称赞减弱了我们本就缺乏的理性。

《简明不列颠百科全书》标明,阿空加瓜为南美洲最高峰,这是书本上的一个反例,李致新登山则是一个实证,因此,对地图册的修正应该是一个被予以考虑的问题。但我们似乎只满足于拥有一个登山英雄,而对其探险的科学意义没有足够的重视。

登临阿空加瓜峰是李致新等人“Seven Summit”的第4站,“Seven Summit”是指登上7大洲绝顶,此前,李致新已完成珠穆朗玛峰(亚洲)、麦金利雪山(北美),文森峰(南极),尚余俄罗斯境内的厄尔布鲁士山,非洲的乞力马扎罗山,大洋洲的查亚峰。

尽管有关人士曾提出过在多少多少年之前,中国人要完成登临7大洲绝顶的伟业,但作为职业探险家,李致新的前期准备工作要细致而稳妥,他要考虑查亚峰下热带丛林中的食人族,俄罗斯内的政治环境。探险是接近危险再规避危险。

探险家的头上仍旧会有光环,但把“打破神话”之类的责任压在探险家身上则是对其生命的不尊重。如何与自然和平相处是探险家的常识,而以征服自然姿态出现的“光环”则应该越少越好。探险首先需要理性。

比比谁厉害:拉默迪挑战冰河

天涯远不远

美国学者丹尼尔·J·布尔斯廷在他的名著《发现者》中曾提到过关于旅行的几个名词,“travel”意为旅行,同根词“travail”意为劳动、痛苦,拉丁文“peregrinatio”一词有游荡的意思,而“peregrinus”意为朝圣者,两者又同作“异乡人”解。

探险家余纯顺曾经多次面对“为什么要徒步走中国”的问题,他说:“我不知道,那种源于心灵深处和天地之间的东西如何能说得清楚。”他说:“我早就预感到,在这天底下,有许多我迟早要去,也终必能去的地方。”

余纯顺在一篇文章中有这样的句子:“就世上所有有流浪情结的人而言,有的是在心灵中流浪,有的是在川原大野中流浪,有的则兼而有之。”他说:“我摆脱不了在心灵中流浪,又要在天地间流浪的命运的诱惑。”他承认,这与他艰难的童年、少年的身世有关。

有些人把探险作为一种职业,有些人只有去飘泊才会消除他们的飘泊感,他们把旅行和探险作为自己的一种生活方式,更多的人则是偶而加入探险的行列,把探险当作一种生活的体验,他们是为了体会人生的美丽,而不是展现人生的苦难。

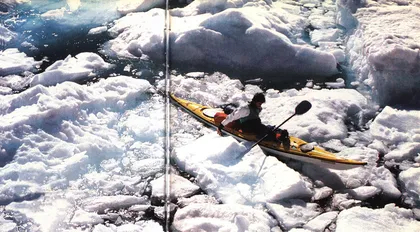

1990年6月16日,哈纳·拉默迪开始了他从格陵兰岛最南端穿越北极圈到达阿拉斯加的为期3年的旅行,全程为8400英里。他的工具是小艇和狗拉雪橇,此前,他完成了徒步穿越冰岛和格陵兰岛的旅行,并进行了4个月的训练。拉默迪说,我不想创造什么纪录,而只是想更好地体味那种“在路上”的感觉。

的确,穿越北极圈不是什么惊人之举,格陵兰的探险家罗斯穆森在1921年至1924年完成过这一过程,日本人植村直已也走过这段路。

拉默迪有3个同伴,其中两人分别在不同的时间陪他走一到两年的路程,另一名学摄影的学生则会时常加入探险行列,拍摄图片。4个人均来自马德里,20多岁。

在北极附近海域,小艇能使用的时间并不长,海水冰凉,结冻与化解的过程都很长,而狗拉雪橇需等到海面完全冻结后才可以使用。

拉默迪体味到了北极圈生活的方方面面,北极的壮美,夏季漫长的白昼中对时间的错觉,无法使用指南针时如何确定方向,因纽特人的生活,他与其中一家人结下了深厚的友情,他从猎人和当地向导那里学会了捕猎海豹,学会了用熊和驯鹿的皮缝制冬衣,尝到了烤鱼的美味。

旅程是危险的,拉默迪曾动用过一次无线电救援,那是他的小艇在1991年9月遭海面浮冰撞击后出现裂缝,直升飞机把他救援到一个小镇,经过几周的修整,他再回到被救起的海上接着前进。

旅途的最后阶段要容易些,拉默迪的一位同伴因此放弃了这段路,他认为,冒险已变成了拖时间,是个游戏。在格陵兰岛北部,一个猎人要是饿了就让他的狗出去寻找海豹,而在阿拉斯加,有人要吃什么只需打电话给街角的餐馆。拉默迪坚持按计划走完全程,1993年3月25日,他进入了valdoz 城,他的父母和18个亲戚朋友从西班牙赶来接他。拉默迪说,经过3年旅行,我相信我的梦想已经成真,如今的我与当初从格陵兰岛出发时已大不相同。但是,当我见到母亲,我没有想着我是不是个探险者,我只是她的儿子。

尽管探险可以摆脱一种病态的生活,但所有探险者都难以避免在长期探险生涯中出现心理疾病,拉默迪在旅途的最后阶段已不能适应城镇生活,他必须到郊外的森林宿营过夜,无法忍受哪怕是一座小城的喧闹,旅途越接近尾声,拉默迪的心情就越沮丧,总感觉自己要死,而身体上并没有什么毛病。

讳言探险者可能存在或可能出现的心理疾病是一种极不科学的态度。我们的一部纪录片曾讲述过探险家刘雨田在一次长期旅途后回家探望老母,影片所表露的骨肉亲情对于禀信“父母在,不远游”的中国人来说颇具震撼力,但其主旨却似乎在于把刘雨田塑造成为一个能够割舍亲情的英雄。

余纯顺遇难后,报纸披露其家庭精神病史,在某些探险者看来,余纯顺是个疯子,问题的关键不在于人们是否会接受这种说法,而在于是否能树立起一种观念,即用科学的态度去观照每个人的心灵,即便这个人已被打扮成英雄。

拉默迪只身穿越阿拉斯加的沼泽地

说英雄谁是英雄

本文的两个小标题来自武侠小说作家古龙和温瑞安的名言。

把探险家与侠、英雄相联系是一件很自然的事。拍摄余纯顺的一部专题片就名叫《荒漠独行侠》,余纯顺遇难后,中国科学院兰州沙漠研究所所长夏训诚先生说,余纯顺能孤身徒步全国旅行是需要很大魄力的,作为一个民间探险家,他的献身精神是可钦可佩的。我们中华民族需要倡导这种精神。

现代个人探险者的英雄形象起自尧茂书,1985年7月,西南交通大学34岁的尧茂书开始只身漂流长江,在金沙江的通伽峡遇难。当时,美国人曾提出漂流长江的动议,尧茂书为使中国人首漂长江,用简陋的装备开始其冒险生涯。

这种与外国人竞争的想法持续到骑摩托车飞越长城的表演,在英国人埃迪飞越长城之前,台湾人柯受良飞越了长城。

然而,在塑造英雄的过程中,也曾出现过不和谐的声调,例如黄河漂流探险过程中的弄虚作假。过份强调探险的社会意义和精神作用,就难免出现虚张声势。1995年,中国科学考察团带着众多的记者前往北极点,完成中国人首次到达北极的行程,从考察团组建、记者进行冰上训练到考察团返京,各种报道将之描绘成一种意义非凡的壮举。然而,有读者对这支考察团探险过程中竟会与外国老人和少女同行而感到不解。事实上,考察团由飞机从加拿大运送到北极点附近,在一条旅游探险的路上完成走向北极,经常会有外国旅行者在旅游公司的安排下如此行动。如果我们在行动之初较为客观地报道此行的意义,那么这种落差就会避免。毕竟,即使是急欲获得资助的个人探险家也很少事先张扬他将取得什么样伟大的成果。

我们需要英雄,所以我们开始塑造英雄。我们热衷于试图把某个人的牺牲与塑造民族精神相联系,很大程度上要从历史和文化中去寻找动因。

然而,一种向前看、更理性、更宽容的想法在提醒人们:只有人格力量较弱的人才需要把一个人格力量相对较强的人视作英雄。我们之所以塑造英雄,是因为我们缺乏英雄。

我们不妨这样理解民族精神,每个人都能有更积极的生活态度,都有能力、有机会提高自己的生命质量。而当更多的人有可能成为“自己的英雄”之后,他们又会以一种更平和的态度去看待所谓的英雄。

每个人都应该过一种不太压抑的生活,就像一首美国歌曲里唱的那样,每个人的心中都有一个英雄,你仔细地向内心深处看去,那个英雄就是你自己。

如果人们无法按照某种合理的生活轨迹来体现自己最具才华的那一面,那么,选择另一种更独特的生活方式的人就容易得到大家的赞赏,羡慕乃至钦佩和崇拜。 楼兰余纯顺罗布泊探险者