医院可以“出租柜台”吗

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

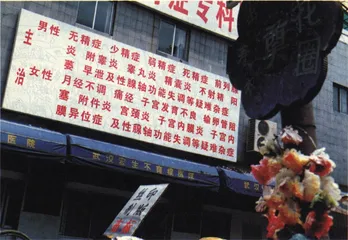

专科广告招牌之大,专科治病之细已成为武汉街头一景

“游医”登堂入室

23岁的彭天龙坐在面前,怎么看也不像是个医生,不过他又确实是武汉市硚口区宗关医院门诊部性病专科的坐堂大夫。

“你是哪里毕业的?”

“荆州的一所卫校。”

“你能看好病吗?”

“性病!小问题!”

让彭天龙充满自信的理由是他父亲,姐姐及姐夫已经在汉行医6年,他们还没有他的学历高。当然彭解释说他们“是老中医”。

彭天龙确实有理由自信,在他隔壁的几个专科的大夫连“卫校毕业”都不能自称。

作为知情者,我们不敢想象那些不明底细的患者到了这些医生手里将会如何处理,这些所谓医生的医疗知识也许并不比一般人多多少。

在宗关医院门诊部做临时负责人的原院支部书记彭金兰介绍说:门诊部这样的“引进”医生有5个专科,这幢二层楼的门诊部一半是租给他们的,而像她这样正经宗关医院的医生这里仅7个。彭对记者的吃惊并不以为然,“武汉哪家小医院不这样?”——她反问我们。彭称:这些专科医生基本是外地的,详细情况她也不是很清楚。

被称为小医院的,武汉市区有69所,这些医院归区卫生局管理,属于三级卫生网的最低一级。其上一级为市属医院如市一医院、市二医院等,最高一级为同济、协和等部级医院。我们在对部分小医院及区卫生局采访时,有关方面负责人亦证明了彭金兰的判断,小医院基本上都有引进专科、引进医生。同时,这些人又解释说引进的“大多是本市退休医生”。显然这些人比彭金兰更谨慎,因为他们更清楚1994年11月李鹏总理签署的国务院令中曾明确规定:医生不能跨区域行医。这意味着,从外地来汉开设专科门诊是不合法的。

武汉“引进”的游医到底情况如何?——在这里我们将非本地又无证行医的医生按卫生界惯例称为“游医”——我们实地的采访与有关院方的说法不尽相同。

分管小医院的武汉市卫生局基层处处长梁盛民具有权威的说法是:引进到小医院的专科医生外地的多、本地的少。

有个叫乔天喜的天门县医生是一个比较特别而有趣的例子。

去年,他由于乱贴性病治疗广告被武汉的报纸曝光;其后他又因开市级医院报销发票被公安部门收审。目前,这个“医生”自称“终于修成正果”:找到一家医院签署合同,做了专科的坐台大夫。自称“什么病都能治,是个人才”的乔天喜对报纸的曝光很不服气, “我还是卫校毕了业的,跟我一道来武汉的医生什么都不是还不是医生做的好好的,为什么偏偏找我?”

无证行医的如乔天喜们“修成正果”的途径眼下是进医院开专科。

武汉市游医进驻小医院始于1990年。据称,国内其它城市亦与此同步。当时有一批福建医生手执后来被证明是伪造的行医资格证书到国内各个城市开设专科,由于国家卫生部发文,这批医生被清理出局。此后,像这样大批量由一个地区医生占领国内城市的情形不再出现,但武汉市小医院“引进”游医却没有因此中断。现在进驻各小医院的游医多为湖北省内各地州县,也有部分省外游医。

有分析说,武汉市近两年游医“登堂入室”进驻小医院达到高峰。如此这般,由两方面因素造成。客观而言,小医院生存维艰,他们由于生存压力而急需这些专科创收。其个中详细,容后再述。从另一方面说来,这两年又是武汉市严厉打击无证行医力度最大的时期,在街上混饭吃不下去了,于是游医们纷纷各逞其能钻进小医院寻找“防空洞”。

性病医院上门者寥寥

应该管和管不了

这批游医的行医资格与行医能力是特别令人怀疑的,尤其医疗是“人命关天”的一种特殊行业。

武汉市卫生局基层处处长梁盛民几乎断然认定:这些游医大多说不上有什么行医资格与能力。不过令他奇怪的是这些所谓“医生”都能拿出各种书面证明,虽然这些证明一查就出破绽,梁和他的同事好几次去查这类证明俱全的坐堂大夫,结果“医生”们望风而逃。

不过,这些一查就出破绽的行医证明在很多时候还是有作用的。

前口区卫生局医政科科长张凡介绍说:前口区对这类医生的态度是不给其证明,要进行资格考试。不过张没有详述其考试程序。同时张承认要进行考试的只是下面小医院报上来的,“不报的也有可能”。

江汉区卫生局采取的是备案的方法,即下面医院报上名来备案,这其中当然要包括这类医生学历等行医资格证明。该局医政科薛新民称:他们主要是宏观管理。不过,薛无法准确告诉我江汉区有多少引进专科,因为没有统计。她承认下面医院要报也只会报合格的上来。

好几个区卫生局的有关负责人在接受采访时都坦称确实有很多问题,想管,但基本的障碍是人手太少,查也查不过来。总之,“宏观管理”的情形下,缝隙甚大,游医的生存空间因此也大,而其行医能力就更令人怀疑。

目前没有对这些游医行医能力与资格的调查,因为他们无权行医因而也就无须调查,但在我们采访过程中还是能碰着游医行骗的个例。

一位叫张汉珍的女士因鼻炎困扰多年,病急乱投医,看到“包治”的广告,寻到一家小医院就诊,只是她多了个心眼,没直说自己的病情,这样一来“包治”游医的诊断竟与所有正规医院的诊断不同,说她所患系“鼻息肉”,要用他的药膏吃一个疗程,不好还要开刀。一个疗程吃他三瓶药膏,每瓶180元。最后这位女士当然逃之夭夭。

据调查,大多上了所谓专科游医当的患者的基本态度是一忍了之,就是这种情况下,武汉市卫生局医政处科长任义每个月还是能接到5封以上对这类医生的投诉信件。

游医们并不在乎投诉,谁又查得过来呢?他们最迫切的是要有病人上门来。据武汉市审批医疗广告的部门——市卫生局医政处统计,去年一年在本市两家主要报纸刊登的医疗广告就有3026条(这尚不包括电台电视台所播放的医疗广告),这些广告除去社会医疗机构所刊之外,主要是小医院。而医政处任义解释说,小医院做广告的也只是这些引进的专科。去年所刊医疗广告,经审批的约为1175条,但审批后又涂改的也有1175条,即审批的广告100%都经过涂改后才刊发,这种涂改当然是增加了不少对自己的赞美。未经医政处审批的1851条广告,其条内容更不经推敲了。

极尽渲染的广告为这些医生们招徕了患者,除此之外,游医们还有手段。我们在市卫生局民政处随手翻出的一封投诉信就明明白白地指出,游医们雇人在大医院门口“做笼子”哄人,自称自己的什么什么病就是由什么什么医生给治好了。如此又增病源。

六渡桥医院=性病医院?

游医们牟利的主要途径是药物。这些游医们除了药物之外与真的医生并无分别,仅由利济医院统计,这类医生80%的药物是自采或自制,其中利润之高自不待言。市卫生局医政处的同志解释说:非此,他们从哪里来钱做广告呢?

因为大多药物系自采或自制,所以接受采访的所有小医院院长们皆称:“管不了。”

小医院为什么“出租柜台”

引进这类医生入院的医院“管不了”,在记者看来当更有隐因。

一般说来,小医院现下的收入由4个部分组成:门诊、病床、第三产业与引进专科医生。引进的专科据调查每月每间房屋租金均在1000元以上,而其收入10%以上又归小医院所得,如此累积,引进的医生为小医院创造的收入大约是其收入的1/5以上。

所以利济医院院长余明杨在接受采访时再三强调“莫搞狠了”,否则医院又将少一个主要收入来源。在这种情形下,很难想象小医院会如何管理这些“创造利润”的专科医生。

既为医院“创造利润”,小医院当然会为这些医生们提供服务。比如广告,这一般只有由医院报审市卫生局,小医院自然为引进的医生包揽了办理广告审批的各种手续,但结果又如前述:即或审批了的广告也是100%涂改后才刊登。如此一来,这些医生出了问题谁负责,接受采访的院长们说他们“当然脱不了干系”。

小医院“出租柜台”引进专科,当然有其不得已的因素。

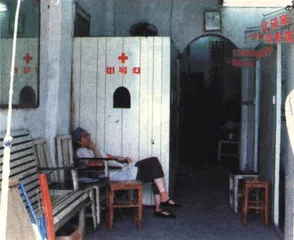

简易诊所墙上的照片是来此看过病的人,据说都治好了

市政府政研室去年曾对小医院的生存境况做过一次调研。仅对去年一季度统计,其门诊量下降30%、收治住院病人下降35.6%、病床使用率下降41.2%。记者的此次部分调查,发现其窘况不仅没有得到改善还进一步恶化。一家有52张病床的医院,眼下仅一个病人住院,15个医疗工作者为这位病人服务,其消耗之大利润之低由此可见。

这份调研报告认为造成如此局面的主要原因是,属于集体所有制的小医院多年来一直沿用计划经济下的全民模式,过去有行政干预,病人靠行政划片指派,医院不愁没有工作量,而后来由于市场经济的建立,人们对医疗卫生质量有了更高要求,因此小医院不再被选择;目前武汉市直属医院与区县中心医院有25所,正式病床每千人拥有4.46张,排全国第5位,加上省、部属医院,武汉市从城区看基本形成需方市场,在这种情形下各家医院均争病源,小医院自然处于劣势;另方面各企事业单位,特别是企业,在抓经济效益的同时,也注重内部挖潜,紧缩各项开支,公费医疗当然被列其中,因此许多小医院的发票甚至不能报销,小医院病源当然就枯竭。

城区小医院院长们为了医院的生存,想尽各种办法,引进专科便是其中一种选择。

武汉市九医院负责人黄保清说他们引进专科还有一种期待,希望这些医生来冲击一下僵化旧体制的行医模式;而江汉区交通医院院长王明则称引进专科有助于弥补医院的人才不足。他们不否认引进的主要目的是为了创收。创收是重要因素。另外一些小医院院长则坦称:引进主要为创收,缓解生存压力。

在这次采访过程中,许多医疗行政管理部门再三向我们陈述小医院生存困境,其情之切记者深有感触,小医院确实不易。造成这种状况,除却客观环境,小医院自身有无问题呢?

利济医院院长余明杨在与记者的长谈中,比较详尽地回溯小医院自身的问题,其坦率之态令人心折。

在70年代末期以及80年代初期,小医院并无生存压力,但他们开始了一种被后来证明极端错误的做法,即开假病假条,让企事业单位头痛不已。再后,商品进入医院,又是小医院开出商品如洗发水一类为药品,小医院此风一开,企事业更是不堪负荷。加之可以选择医院打破行政划片,于是小医院所担负的那部分病源不再拥有。当然,当小医院醒悟过来发现其中问题时,已有再三戒令不许如此,但为时已迟,病源不再。目前小医院开出的病假条与药费单许多企事业单位不予报销,因为害怕有假,虽然小医院现在已不敢再乱开,但信誉已失。有趣的是这种信誉丧失,连小医院医疗人员看病报销也被规定要到大医院才可以,自己都不敢相信自己。

全面地说,客观环境的变化加上小医院自己的问题造成了现在这种生存艰难。

那么小医院现下引进专科,而其专科医生行医能力又被怀疑大多有游医之嫌,这在未来会不会也被证明是饮鸠止渴呢?这些所谓医生治不好病以及高收费最终损害的是医院。

余明杨说:可能会!

武汉市卫生局医政处处长洪森林表示,这些医生凡没有行医能力与资格的一律清理。不过我们并没有了解到如何清理。

而市卫生局基层处负责人梁盛民则十分忧虑,下一步将对社会医疗机构进行全面清理重新颁证,那些不合格的医生会不会寻找“防空洞”涌进小医院呢!

梁的担心亦让记者担心。