美国的“炸弹文化”

作者:三联生活周刊(文 / 刘怀昭)

美国司法部长雷诺(女)和联邦调查局局长弗里是恐怖分子重点威胁的对象

见怪不怪的炸弹

有几个新泽西州的孩子给自己所在的学校发传真勒索1300万美元,威胁要炸平学校。在其中一个人的家中,警察发现了一本制造炸弹的指导读物,据供认是从电脑互联网络上调下来的。在新墨西哥州的阿尔伯克基,警察曾经在一个售报箱里发现了一只手榴弹;次日,又在此地的桥下发现了一枚8英寸的导管炸弹。以上几件事都发生在1995年某月的同一个星期里,虽然比起同年的俄克拉荷马城爆炸案来并不算起眼,和邮件爆炸杀手(Unabomber)相较更是小巫见大巫,但它反映了美国更广泛的炸弹危机和越来越普遍的对爆炸的兴趣。无论是在现实生活中还是在电影上,人们对爆炸案越来越见怪不怪了。

据美国联邦调查局爆炸数据中心收集的信息,1993年全美境内大大小小的爆炸事件达1880余起,比10年前增加了442起。1993年爆炸事件中的死伤共达近300人,这还不包括同一年的世界贸易中心爆炸案中死去的6人和炸伤的1042人。根据美国烟酒及枪支管理局的统计,这些爆炸事件有半数以上是蓄意的破坏性文化行为,13%左右是出于报复心理,只有不到1%是自卫性的。

炸弹里面有文章

蓄意的破坏性文化行为为主体的爆炸现象在美国形成了一种炸弹文化(bomb culture),其“文化先驱”当属前不久才被起诉的、制造邮包炸弹达18年的恐怖分子卡辛斯基。在他的炸弹中,蕴积着刻骨的反工业文明、反历史思想,他的持续近20的年恐怖行动不仅给美国现实社会带来了强烈的心理动荡,其非主流思想也借强有力的暴力手段深深影响了一代人。今年4月他的被捕给了他一次充分展现的机会,他的《工业社会及其未来》的宣言正在美国各个角落到处传阅转载,目前波士顿及其他一些民间团体还一本正经地掀起了“签名选举爆炸杀手作总统”活动,竟也轰轰烈烈,毫不寂寞。

去年一“炸”惊人的俄克拉荷马案头号嫌疑犯麦克威便是在这种炸弹文化中长大的一代。

麦克威在听说“生存第一主义”(Survivalism)这个词之前就已经成了一个“生存第一主义者”,他从还是个孩子起就对枪炮情有独钟。长大工作后,他也总要身挎几支短枪去上班,有时还要挎子弹带,仿佛这样才有安全感,弄得老板不得不提醒他上班不要“全副武装”。麦克威常喜欢听公民自卫运动宣传家马克·科恩克的电台短波节目。在一次集会上,科恩克称俄国的装甲部队就要进驻美国:“我们要么在我们尚有能力时将他们赶走,要么眼看着这些婊子养的在这儿招摇过市”。当科恩克叫喊要用C-4炸弹炸掉坦克的时候,麦克威高呼:“让我们干吧!”

究竟在美国有多少人卷入这场反对联邦政府的运动中?如果仅算那些武装起来、形成自卫军等准军事组织的人,全美约有10万人;但如果把那些明确支持和响应这类“爱国”民间运动的人们也算在内的话(那些对土地政策感到厌烦的农场主们,那些交还不起银行贷款的人们。那些相信美国主流社会的传统价值正在被‘新世界秩序’侵吞的人们),人数则有1200万之众。1993年11月30日,克林顿政府签署的枪支控制法,结果却如同20年代的禁酒法令一样弄巧成拙、事与愿违,在各地自卫军中造成恐慌,反而更加紧强化了武装,私下的武器交易也愈演愈烈。

1994年夏天,警察在密执根弗勒维尔拦截了一车违章的卡车,就是这个偶然的机会,警察发现了满载的武器,包括炸药。车上的人说他们是当地自卫军,“刚刚完成巡逻任务”。

最近,美国联邦调查局在亚利桑那州破获了一个称为“蝰蛇”的自卫队。从他们那里搜获了400磅炸药和炸弹制作材料,据查该组织与俄城爆炸案有染,并已将所在市联邦政府大楼、亚利桑那州国民卫队总部、国家烟酒及枪支管理局列入爆炸目标。

电脑网络上的一位用户在交流对时局的看法时抱怨说:“我厌倦于不知道下一枚炸弹何时落下来,我厌倦于整日耽心执法部门戴着羊羔皮手套对那些恐怖分子心慈手软,让他们从容蓄谋下一次暗杀……联邦调查局的这种手足无措无异于火上浇油,让未来的局面更加无法控制”。在蒙大拿,一位隐居的极端主义分子公开向联邦政府“宣战”,而近两年沸沸扬扬的“自由人运动”更是浓缩了美国社会中愈渐盛行的“公民自治、爱国”反政府运动。

“炸弹知识速成班”

炸弹制造知识的传播散布已经在美国成了一种小型工业,这也是爆炸案频频发生、愈演愈烈的明显原因之一。邮购服务方兴未艾,专门为玩枪的人、生存第一主义者(Survivalists)和无政府主义者提供各种资讯,同时还兜售迷彩服、私制徽章、伪造的联邦官员帽子。在此圈中广泛流行着各种“爆炸指南”,介绍怎样土法制造地雷、设陷阱、研制炸药。一位烟草枪枝管理局的官员曾无可奈何地抱怨说:“这方面的资料在电脑网络上和其他地方随处可见,唾手可得,所有觉得炸弹是一种可供自己选择的武器的人现在都可以很容易地得知制造的办法”。

在美国最早出现并且大获成功的此类书籍是1971年出版的《无政府主义菜谱》(Anarchist Cookbook),由Lyle Stuart出版公司出版,但最为臭名昭著的出版商要数科罗拉多州博尔德的帕拉丁出版社(Paladin Press)。该出版社创立于1970年,创立者原是两名从越战中的特种部队退役的军人。此出版社目前已出版的有关制造爆炸物的书籍和录相带近400种,包括《急就军火黑书》(Improvised Munitions Black Books)系列丛书,乃是一套军事技术手册的翻版。帕拉丁的书目中还有一本《土制C—4》,“编者按”中这样介绍说:“严肃的求生者应该知道会有这么一天的到来,到那时他们会需要某种比经济力量更强大的东西……要想墙倒屋塌、摧枯拉朽,他们就需要C—4”。

在麦克威的同伙那里查获的反叛录相带有《韦科城:一个大骗局》(Ⅰ、Ⅱ),是由印第安那州的民间组织“美国正义联盟”的头领、律师琳达·汤普森推出的。麦克威一提到韦科城便总是激愤不已,深信1993年4月19的那场“火烧韦科城”事件是联邦政府蓄意谋划的屠杀。

这些出版物总要玩些“纯属虚构,请勿对号入座”的把戏,往往在书上印上“仅供作资料参考用”之类的声明来搪塞,以避开舆论锋口。当听到舆论界指责这些出版物对社会治安的恶劣影响时,阿肯色州埃尔多拉多的三角洲出版社(Delta Press Ltd.)的负责人比利·布兰狡辩说:“我卖了上千本书,可并没有上千次爆炸”。至于《硝酸铵军火应急制造法》(Improvised Munitions from Ammonium Nitrate)一书在俄克拉荷马爆炸事件后的热销,布兰解释说:“那只不过是坐在躺椅上的人们想知道点什么而已”。

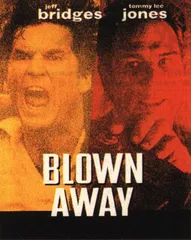

好莱坞导演酷爱爆炸题材,《灰飞烟灭》排出豪华阵容

好莱坞又有好戏看

电影业更是在这上面大作文章,制片人纷纷看准炸弹上面的电影消费价值。电视剧《梅尔柔斯住所》(Melrose Place)在剧终让一枚炸弹将故事发生的公寓炸飞了事,ABC公司的肥皂剧《我所有的孩子》(All My Children)贯穿始终的线索是一个角色要在旧日情人的婚礼上炸死他。受了俄克拉荷马爆炸案的启发,制片商纷纷要对炸弹作重新设计。在1995年上映的电影《头号狗》(Top Dog)在影片一开始就让新纳粹分子先把大楼炸了,同年上映的布鲁斯·威利斯的惊险片《英雄末路》(Die Hard With a Vengeance也冠以类似的开场。

在麦克威的据点金曼镇,联邦调查局从他那里搜到了一盘录相带,是由好莱坞大牌名星杰夫·布瑞治和汤米·李·琼斯主演的《灰飞烟灭》(Blown Away)。麦克威曾私下做过枪支买卖,他给自己的这桩生意化名为“T.Tuttle”,语出1985年的暴力电影《巴西》,在电影中,名叫Tuttle的恐怖分子用炸弹炸毁了一座政府办公大楼。除此以外,美国近几年以爆炸为题材的故事片可谓枚不胜举,其中有我国观众熟悉的《生死时速》(Speed)、《爆炸专家》(Specialist),都是大牌名星出演,表演极酷,在青少年中影响很大,好像炸弹是20世纪末的舞台布景,非炸不足以点明时代特征似的。对此,制片商同样也准备好了一套说辞:“世界上天天都在发生爆炸事件,我们不过是反映现实罢了”。

此种说法遭到舆论的普遍指责。社会学家詹姆斯·威尔逊这样比喻道:在爆炸后的残垣断壁的大街上,犯罪率立即上升了。为什么?因为支离破碎的场景向公众展示了这样的信息:这里已不存在任何行为标准,这里没有权威。来吧!你可以随心所欲,你可以为所欲为。不必承担任何后果,也无需负任何责任。 国际社会炸弹