义务献血为什么有偿

作者:三联生活周刊文·张建平 血液是人体的生命之源。在中国这个最讲血缘关系的国度,血是珍贵的也是私有的观念根深蒂固我国目前每年献血人次不到全国人口的2%,献血率中有偿献血占97%。血源污染不容忽视

血液是人体的生命之源。在中国这个最讲血缘关系的国度,血是珍贵的也是私有的观念根深蒂固我国目前每年献血人次不到全国人口的2%,献血率中有偿献血占97%。血源污染不容忽视

血液是救死扶伤的重要基础。据统计,献血人次数达一个国家人口总数的4%,才能满足该国临床用血的需要。我国人口目前平均献血率还不到2%,这意味着每年约有3千万人次的献血量不能完成,血源明显不足。而这2%的献血率中,公民无偿义务献血仅占5%,95%是有偿献血。95%的有偿献血中,卖血者占50%。这50%大部分来自贫困地区的卖血专业户。

全国究竟有多少卖血专业户?没有确切的统计数字。但仅青海省乐都县马厂乡一个乡,全乡1400多户,卖血户618户计928人,接近全乡人口50%,成为远近闻名的“卖血专业乡”。80年代以来最多一年卖血收入近百万元。山东邹县某村,1200多人,持献血卡者600多人,占全村壮劳力的90%。而贵州省紫云苗族自治县麻山片区1994年始掀起卖血热,据该县人民医院的一位护士说,平时去血站卖血的每天100多人,春节期间达每天370多人,都是因为过节等钱用。

由专业卖血发展出了专门组织农民卖血的“血霸”,“血霸”每次要从卖血户的收入中提取10—20元的管理费。

贫穷而又缺少营养的人便有好几个采血证,不按规定的时间间隔卖血,在每次采血前往往喝下大量的糖水或淡盐水稀释血液,导致血液质量不高。据北京市红十字血液中心抽查结果表明,正常人的血细胞和血浆的比率为50%,个体卖血者则不到30%。我国乙肝病毒表面抗原携带者约占总人口的10%,丙肝病毒携带者约为10%。卖血者因持有多个采血证,或隐瞒病情,或冒名顶替,致使血源污染情况时有发生。

1993年7月1日,我国卫生部颁发了《血站基本标准》,明确规定对献血者必须进行甲、乙、丙肝病毒的测试,血液发送医院输给患者之前要进行复查,但由于病毒繁殖存在窗口期,检查指数只能接近于零而不能达到零(长春生物制品研究所曾对该省8个血站的存血进行复查,甲乙肝抗—HCV阳性数为零,而丙肝阳性数最高达10%)。北京市红十字血液中心检查300例供血者的丙型肝炎抗体,自愿供血者阳性率占6%,单采血浆者达30%。由于技术上的原因,一些肝炎监测试剂不灵敏,漏检率约为5%。

卖血者瘦削的肩膀,显然不能再支撑圣洁的人道主义大厦。 卖血造成的恶果早已引起了有关部门的注意。早在1978年11月24日,国务院就以“国发[1978]242号”文件批转了卫生部《关于加强输血工作的请示报告》。该报告指出:“对血霸要坚决打击和取缔”,血站要“统一管理血源,统一组织采用,保证医疗和战备储备生产血液制品用血的需要,供应医院用血(即后来所说的“三统一”),并规定:“工、农、商、学、机关干部和城镇居民,男20至50岁,女20至45岁,身体健康者,都有献血的义务……对献血者除精神鼓励外,应发给适当的营养补助和副食品票证。”

卖血造成的恶果早已引起了有关部门的注意。早在1978年11月24日,国务院就以“国发[1978]242号”文件批转了卫生部《关于加强输血工作的请示报告》。该报告指出:“对血霸要坚决打击和取缔”,血站要“统一管理血源,统一组织采用,保证医疗和战备储备生产血液制品用血的需要,供应医院用血(即后来所说的“三统一”),并规定:“工、农、商、学、机关干部和城镇居民,男20至50岁,女20至45岁,身体健康者,都有献血的义务……对献血者除精神鼓励外,应发给适当的营养补助和副食品票证。”

242号文件标志着我国输血事业进入了一个新的里程。但近20年来,公民义务献血制度在我国的发展仍不平衡。中国输血协会曾对全国13个大中城市进行调查,结果发现,除大连市红十字血液中心百分之百地供应全市医疗用血外,其余城市由血站供应为40%至80%不等。而在这40%至80%中,公民义务献血的只占其中的42.8%。

什么原因使我国的公民义务献血制度10余年来步履蹒跚?

北京红十字血站建立于1957年,1960年正式开展采血业务。“文革”时期,血源紧张,有时甚至无血可用,那时起实行分指标的方法,大医院的合同单位,每年按总人数2.5%的比例,到血站献血。

这种历史原因,使得我们的义务献血制度一直未得到真正推行,许多地方仍用行政手段来保证医疗用血。比如医院通过用血量向各单位摊派献血指标,当群众还未认识到献血的意义时,单位就用经济手段——高额补贴(往往要超过血站营养费的5至10倍甚至更多)来调动职工“义务献血”。

北京一家服装公司的经理坦率地对记者说:“我们公司开业10多年了,年年有献血指标。开始还行,动员一下,做做工作,就去了。现在不行了,越来越困难,没有一个主动报名的,所以一到组织献血我就犯怵,只有多给钱。公司一个给500元,工会给500(一般是通过不献血的人集资的办法),每年还要组织献血的人到外地旅游。即使这样,还常常没人报名,我们就把指标分到下面去。下面更绝,没人报名就抓阄。”

中国输血协会一位负责人透露,最保守的估计,全国每年用血量为400万袋(一袋200毫升)。北京去年用血30万袋,其中15万袋是公民义务献血。去年北京公民义务献血平均每人的补贴是一千元,超过血站营养费11倍,合计1.5个亿。以此类推,全国每年为此要补贴20个亿(有人估计为40个亿)。 我国的义务献血为什么不能健康地普及?一方面是因为许多人的传统观念认为抽血对身体有害,所谓“父精母血”,是抽不得的。另一方面也因为我们没有处理好有关血液价值的关系。

我国的义务献血为什么不能健康地普及?一方面是因为许多人的传统观念认为抽血对身体有害,所谓“父精母血”,是抽不得的。另一方面也因为我们没有处理好有关血液价值的关系。

记者曾就对义务献血的看法,采访过北京华表服装公司的几位献血者:

“我叫李金平,30岁。我是1988年献的血。当时我们组分了一个指标,组里数我年轻,我就去了。献完以后,觉得老爱头晕。平均两个月一次。原来我从不上医院,现在常去,也不知道是不是因为献血的缘故。不过我想得通,总要有人献,要不病人用血时怎么办?”

“我叫王弈,1994年献的血,那时给70元。4月份献完后,6月份去查血色素,才9克。所以觉得头昏。现在没事了。但我觉得在献血前应对身体做全面检查。我献血的时候,就查了血压和肝功。如果他原来就有慢性病,比如低血糖,献血前又不做这方面的检查,献完血后肯定有反应。这种情况对以后再动员献血特别不利。所以不能仅简单地动员说献血对身体无害,其他措施也要跟上。像日本,献血时对身体进行全面检查,什么自由细胞、红细胞、血小板、血型全查,献一次血等于为自己建立了一个血液档案,如果我们也这么做,动员义务献血肯定会好一些。”

他看上去40多岁,不愿透露姓名。他对记者说:“要是给家里人或给朋友,抽,没的说。可现在,你去献血,谁知道都给谁用了?现在这人,就是顾自己,你关心别人谁来关心你?”

这时,一个进城采购的农民插嘴说:“我是从顺义来的。要我说这献血就得给钱,现在哪有白给的东西,歌星一支歌上万块,我们进城倒一趟菜也弄四五张。献血是从身子里向外抽真东西,不给钱谁干?”

值得注意的是,我国目前的血液及血液制品的商品化现状,已经给义务献血行为投上了一层阴影。许多献血者认为,无偿献血成功国家的经验证明,仅号召无偿献血是不够的,无偿献血必须和无偿输血——输血机构不靠血液牟利——病人免费用血(免费用血不等于不收取一定的工本费)同步才能取得成功,才能为广大群众接受。而我国现行的模式却是:有偿献血(大部分人是卖血)——输血机构靠血液“盈利”——病人用血收费。

1990年,我国有血站140所。到1995年,已发展为250余所,速度之快为世界之最。这一方面反映了我国输血事业的迅猛发展,另一方面也显示出血站的商业价值。 以上列举的是北京地区的“血价”,献血者献200毫升血,血站付90元。如果这200毫升血不进行分离或制成血液制品,只进行必要的加工和处理就回输给病人(这叫“全血”,即血液中的红细胞、白细胞、血小板等都没有被分离出去),医院付给血站245元,病人用血付255元,一袋差价为155元。目前,北京红十字血液中心供应全市医疗用血中的全血约占30%,70%是成分输血。一袋全血经过提炼分离成血液制品——如我们刚才列举的项目,它所产生的利润大大高于全血。如冰冻血浆,它是将血液中的红细胞、白细胞和血小板提取后的剩余部分,200毫升的价格是285元,高出全血40元。

以上列举的是北京地区的“血价”,献血者献200毫升血,血站付90元。如果这200毫升血不进行分离或制成血液制品,只进行必要的加工和处理就回输给病人(这叫“全血”,即血液中的红细胞、白细胞、血小板等都没有被分离出去),医院付给血站245元,病人用血付255元,一袋差价为155元。目前,北京红十字血液中心供应全市医疗用血中的全血约占30%,70%是成分输血。一袋全血经过提炼分离成血液制品——如我们刚才列举的项目,它所产生的利润大大高于全血。如冰冻血浆,它是将血液中的红细胞、白细胞和血小板提取后的剩余部分,200毫升的价格是285元,高出全血40元。

日本是实现无偿献血的国家。据了解,日本一袋全血的“价格”是8000日元。以日本工薪阶层月收入50万日元计算,不足月收入的1/50。北京工薪阶层平均月收入500多元,而北京一袋全血245元,相当月工资收入1/2,相差悬殊不言而喻。

目前我国的血液运用模式,从理论上说血液不是商品,血站是非盈利机构,但在实际上,血液是做为一种特殊商品在“市场流通”。血源好比原料,血站“购进”原料,进行必要的加工,分门别类地制成各种需要的制品,并在制作过程中进行成本核算,标出“价格”(且不说定价是否合理),物价部门要对定价进行审批。医院用血时,便按“出厂价”从血站取血,然后加价(一般加10元,有的是10%)输给患者。

血液之所以变为特殊商品,是由我国目前血站的性质决定的。

我国各地的血站分别隶属于各省市地的卫生厅局,大都是自收自支的卫生事业单位,不必上缴所得税、增值税,血站筹建时一般由国家投资或社会集资,建成投入运行后便立即“断奶”。在市场经济条件下,血站要靠自身的“利润”生存和发展。这就如同医院,定位是公益性的卫生事业单位,国家却没有更多的投入,医院必然要想办法赚钱以求得自身的发展。

献血有偿,输血机构以血养血,用血必然有偿,正是这种机制使我国无偿献血事业10余年来举步为艰。

在目前情况下,输血不进行立法,公民义务献血就有夭折的危险,这儿乎是输血界一致的呼吁。

1989年2月,随着我国第一个地方性输血法规《上海市公民义务献血条例》诞生后,各地纷纷效仿,截止到1995年,我国已有26个省市制订了地方性的输血法规和条例。

那么,法律能否保证公民的义务献血?

遗憾的是,大多数法规都未从根本上解决血液及血液制品的商业化问题。在这种情况下,把公民义务献血法律化,只不过把过去的行政手段改成现在的法律规定,出台后义务献血因从观念上未根本解决问题,仍没产生质的变化。

实际上,上海的输血法规创造了一种由有偿献血到无偿献血过渡的形式,这种形式是“家庭储血制”,即献血者不再向血站领取营养费,单位也不给补贴,但献血者一旦需要用血,可免费得到当初所献血5倍的用血量(规定在献血后5年之内),献血者的直系亲属(父母、配偶、子女)在需要用血时可得到和献血时等同的用血量。这种“家庭储血制”解决了“营养费”和献血的价格问题,但在实行时又受到现有公费医疗制度的困扰。北京市中心血站的一位负责人说:“对没有公费医疗的居民和农民可以实行家庭储血制,但公费医疗的怎么办?公费医疗对公民义务献血不利。我们正在想办法,看能不能一步到位,即其它的可以公费,用血不能公费,不献血就不能用血。但这又涉及到公费医疗制度的改革。”

在上海的“家庭储血制”基础上,深圳今年初出台《深圳特区公民无偿献血条例》,第一个成为没有经过公民义务献血,直接由个体卖血向无偿献血过渡的城市。按这个条例规定,献血者献血后不领取任何实物和货币报酬,可终生、无限量免费用血,其父母、配偶、子女在特区免费使用无偿捐献的同等的血量;严格对采血机构和“无偿献血基金”的管理。

该《条例》出台前后,深圳人“无偿献血”出现了可喜的变化。1995年1至4月,献血只有184人次,而11月一个月,就有1463人次,全年已超过5000人次。“无偿献血”的人数和献血量首次超出卖血者的人数和供血量。

当然,无论上海还是深圳,目前都还是有条件的“无偿”。中国大众什么时候才能真正无私、无偿地献出自己的血液呢?

据悉,卫生部正会同有关部门起草《中国输血法》,并准备提交国务院法制局及人大常委会讨论通过。“输血法”将明确提出我国实行无偿献血,明确无偿献血是献血者不从血站和单位领取任何货币和实物报酬。政府有关方面已在认真思考改革我们目前的体制。相信在体制与观念的转化中,真正的无偿献血一定会成为整个社会的共识。而只有这种奉献的共识的真正建立,才是一个国家国民素质与社会文明程度的体现。 人类从1665年首次输入动物血开始,输血抢救生命的探索,至今已有300多年的历史。

人类从1665年首次输入动物血开始,输血抢救生命的探索,至今已有300多年的历史。

1921年,英国红十字会伦敦分会4名会员组成了世界上第一个无偿献血组织,并用无偿献血的实际行动向沿袭了几百年的卖血陋习宣战。

1948年,国际红十字委员会向各国发出呼吁,希望采取无偿献血和免费用血的原则。在以后的几十年中,大多数国家逐渐认识到这样一个真理,发展血液事业,必须建立一个“不牟利的国家输血机构,依靠自愿无偿献血者以满足国家的需要”,并逐步从有偿卖血转变为无偿献血。

1944年,为抗日战争的最后胜利,我国昆明建立了血库,制备冻干血浆支援前线。社会各界7000多人无偿献血。第一个带头献血的是中国红十字会负责人倪宝春博士。

1953年,为支援抗美援朝战争,沈阳市建立了新中国成立以来的第一所大型血站。辽宁省及沈阳市42000多人报名体检,7000多人将自己的热血献给了“最可爱的人”。

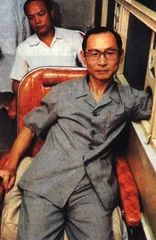

1986年9月5日是北京市的第一个无偿献血日。国家卫生部长陈敏章(当时为副部长)在血站无偿献血200毫升。他说:“献血是公民的义务,我是普通公民,献血理所应当。”

1988年6月,我国江苏徐州市首次发起无偿献血活动,全市1万3千多人无偿献血,成为我国第一个无偿献血超万人的城市。

我国无偿献血次数和数量最多的是首都特殊钢铁公司650轧钢车间工人刘光震。10多年来,刘光震已无偿献血30余次,献血量近7000毫升,几乎超过了他自身血量的一倍半。

世界上多数发达国家目前都已由有偿献血转变为无偿献血。我国的周边国家,如日本、韩国也都实现了无偿献血。而我国在亚太地区,仍停留在少数几个保留有偿献血的国家行列,与泱泱大国和改革开放的形象形成鲜明的反差。

血液•所有权

在正常情况下,一个人体内的总血量约为其体重的8%,也就是说,假如你的体重为60公斤,你全身血液的总血量应5000毫升。

人体内的血液并非全部参加血液循环,只有全身总血量的80%在维持人体新陈代谢,其余20%的血液则被临时贮存在人体“血库”——肝脏、脾脏、肺部等处,以应急需。

科学实验和国内外长期实践表明,血虽然宝贵,但抽出其中的5%-10%,帮助受血者,对献血者本人无害。人造代血浆的出现,只能在短时内起到补充血容量的作用,并未引起输血史上的革命。血,这生命的原生质,还只能从人体中获取。

有关输血专家曾一针见血地指出,血液是人体内一种与生命有关的组织,它的所有权应该得到尊重。献血救死扶伤,是既利于他人,又不损害自己的无私高尚的行为,是人类精神文明的基本体现。也只有自愿无偿献血,才是解决血液需求最安全、最有效的途径。

(图片提供:张建平) 无偿献血