每月为孩子花多少钱

作者:三联生活周刊文·凌月 在上海工大读书的单丽现在课余为一家广告公司做新产品样品的派送,平均每月挣500块钱左右,她在常州的父母每月再给她寄200元钱。这样,单丽的收入水平超过了上海市有正式工作的职工的平均月收入水平。单丽的父母在常州一家国有企业工作,两个人月收入大约在1800元左右,他们每月拿150元钱给单丽的爷爷奶奶,另外100元钱给单丽的外婆,再除去给单丽的200元钱和每月存入银行的400元钱,剩下家用的是950元,两口子的平均人头消费水平还不如单丽。

在上海工大读书的单丽现在课余为一家广告公司做新产品样品的派送,平均每月挣500块钱左右,她在常州的父母每月再给她寄200元钱。这样,单丽的收入水平超过了上海市有正式工作的职工的平均月收入水平。单丽的父母在常州一家国有企业工作,两个人月收入大约在1800元左右,他们每月拿150元钱给单丽的爷爷奶奶,另外100元钱给单丽的外婆,再除去给单丽的200元钱和每月存入银行的400元钱,剩下家用的是950元,两口子的平均人头消费水平还不如单丽。

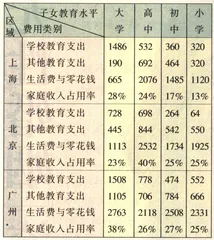

因为工作和经济压力的考虑,不少城里人现在用不着国家号召就自觉自愿只生养一个孩子,部分年轻人组成了自愿不育的DINK家庭,上海零点市场调查有限公司1996年1月所作的一项全国8个主要城市居民子女教育费用支出调查显示,在有上大学的子女的城市家庭中,父母每年平均要为子女上学向学校交纳的各项费用为1076元,支付子女的其他教育支出费用为509元,支付子女的零用及生活费用为1272元。而在有上高中子女的家庭中,父母每年平均为子女向学校交纳的各项费用为864元,为子女支出的其他教育费用为740元,用于子女的各项生活费用和给子女的零花钱则达2220元。与有初中生的家庭比较,上述3项指标的数额分别为326元,552元和1766元;小学生家庭的3项支出则分别为282元,456元和1596元。上述数据均不含孩子从未共同生活的祖父母、外祖父母处和其他亲戚处获得的不固定的费用。

上海、北京、广州3市家庭为子女教育支付给学校的费用水平,以北京为最低;而在其他教育支出方面,以上海家庭的支出水平显著较低。以总体水平而论,上海孩子所获得的零花钱和所需家长承担的生活费用也低于京穗。按子女教育和养成总费用占用家庭收入的情况来看,北京有高中生的家庭最费钱,上海家庭则随子女进入更高受教育水平而费用支出逐步增加,广州人只有大学生家庭费用支出明显较高。而从小学到高中则无显著差距。如仅以零花钱和日常生活费用支出而论,上海的中学生家庭所需费用是大学生家庭的2倍多,北京中学生家庭则是大学生家庭的3倍多,而在广州不论在哪个受教育阶段的孩子在生活与零花费用获得方面并无特殊的差距。 零点调查公司1993年—1995年的京沪市民消费动向调查显示,子女教育与养成支出是在城市居民所有支出项中增长最快的项目,市民对1996年的子女教育费用支出水平仍持稳定的上升预期。1995年底零点公司对京沪穗等街道6市调查显示,子女教育受关注的位置由1993年的第6位,逐年提升至1995年底的第4位,成为39.4%的市民最为关注的问题。1995年6月零点公司在京沪武进行储蓄调查时发现,47%的上海人和北京人,54%的武汉人在储蓄时有“为孩子受教育作准备”的考虑。1995年11月零点公司与北京市青联在进行北京市教育发展战略调查时,征询600名家长愿对自己的子女从小学直到大学毕业总共愿承担多少费用时,有5%的人回答“要多少给多少”,7.5%的人愿意支出2万元,8%的人愿支出3万元,9%的人愿支出5万元,最高愿意支出15万元,平均愿意支付的水平为44532元。

零点调查公司1993年—1995年的京沪市民消费动向调查显示,子女教育与养成支出是在城市居民所有支出项中增长最快的项目,市民对1996年的子女教育费用支出水平仍持稳定的上升预期。1995年底零点公司对京沪穗等街道6市调查显示,子女教育受关注的位置由1993年的第6位,逐年提升至1995年底的第4位,成为39.4%的市民最为关注的问题。1995年6月零点公司在京沪武进行储蓄调查时发现,47%的上海人和北京人,54%的武汉人在储蓄时有“为孩子受教育作准备”的考虑。1995年11月零点公司与北京市青联在进行北京市教育发展战略调查时,征询600名家长愿对自己的子女从小学直到大学毕业总共愿承担多少费用时,有5%的人回答“要多少给多少”,7.5%的人愿意支出2万元,8%的人愿支出3万元,9%的人愿支出5万元,最高愿意支出15万元,平均愿意支付的水平为44532元。

以单丽同学的情况来看,她的父母每年除为她负担1000多元的学费外,另外每年按月付给她总计2200元,共计占其父母近15%的年收入。而相比较而言,大学生的家庭收入占用率还不是最高的。如以1995年的职工平均年收入水平而论,在与被调查城市同等规模的大城市中,有大学生的家庭其收入的28.6%用在孩子身上;高中学生、初中学生、小学生在家庭收入的占用率分别为38.2%、26.4%和23.3%。从上述数据中可以发现,中学生群体的家庭收入占用程度最高,但在其所占用的费用结构中,最大项的支出是日常生活费用和其他教育费用。由此看来,中学生群体在当前城市消费品市场,尤其是文化娱乐消费中具有消费时潮的带动功能,除了他们处在这个“多梦”的年龄段所特有的文化探索心理外,也是确有其物质支持基础的。

如果将其他教育支出与子女生活费用统归为“子女辅助养成费用”,与学校教育费用相比较,我们可以发现,有大学生家庭的费用支出结构为1∶1.7,高中学生家庭为1∶3.4,初中学生家庭为1∶7.1,小学生家庭为1∶7.3,从中可以看出,随着孩子升入高年级,家长在支付孩子学校教育费用的负担在逐步加重,而辅助养成费用则处在较为稳定的水平上。这可以说明,由于家长对子女辅助养成支出有稳定的预期,而对于学校教育费用的变动则格外敏感。 调查结果中所显示的家长为子女学校教育与其他教育所支付的费用构成上的差异:小学生父母每用1元钱在子女的学校教育上,相应地另有1.6元钱用于子女的其他教育支出;初中生父母用于孩子校内和校外教育的费用比为1∶1.7;高中生为1∶0.9;大学生为1∶0.5。个案分析发现,中小学生的其他教育支出集中在参加课外文艺技能(钢琴、绘画、舞蹈等)专门训练、电脑与外语知识学习、购买卡通画册与玩具方面,而大学生的其他教育支出则集中学习其他专门技能和购买书籍上。值得注意的是,公众中觉得现行教育费用难以承受的群体在逐年上升。

调查结果中所显示的家长为子女学校教育与其他教育所支付的费用构成上的差异:小学生父母每用1元钱在子女的学校教育上,相应地另有1.6元钱用于子女的其他教育支出;初中生父母用于孩子校内和校外教育的费用比为1∶1.7;高中生为1∶0.9;大学生为1∶0.5。个案分析发现,中小学生的其他教育支出集中在参加课外文艺技能(钢琴、绘画、舞蹈等)专门训练、电脑与外语知识学习、购买卡通画册与玩具方面,而大学生的其他教育支出则集中学习其他专门技能和购买书籍上。值得注意的是,公众中觉得现行教育费用难以承受的群体在逐年上升。

零点调查公司与国家统计局综合司合作进行的《市民对通胀的心理承受能力》多年度调查显示,觉得子女一般公共教育费用都难以承受的市民群体在1995年底达到6.7%,比1994年增加1个百分点,比1993年增加1.7个百分点;觉得对子女进行特殊的校外教育费用无法承担的市民达32.9%,比1994年增加5个百分点,比1993年增加7个百分点。有趣的是,中小学生在接受课外特殊教育的时候,教授他们的老师也大半是从其他中小学校中出来兼课的。经济学家、北京大学经济学教授刘伟对此发表看法,认为如果现有的中小学校在校内课程设置及辅助教育功能方面进行更有力度的调整,将不仅可以较好地改善学生的知识结构,满足孩子和家长希望获得更多的技能训练的要求,同时也可以有效地吸引家长的自愿校外教育投资,并给教师提供合理正当的创收渠道。

孩子们的钱多起来,正在改变着孩子们的活动能力和心理环境。在1996年春节的时候,北京的每位4—12岁的孩子平均得到了480元压岁钱,有24%的孩子得到的压岁钱超过800元。这意味着,当您给您的晚辈或者亲友的孩子压岁钱的时候,一二百元并不会让一个小孩有特别意外的感觉,而出手不足50元钱则可能令你自己颇为尴尬,而且也很有些孩子对您瞧不上眼。但是,有那么强的消费能力对孩子是不是一件好事呢?零点调查公司的若干项青少年和幼儿消费调查项目显示,在当前孩子们的消费行为中存在着强有力的自主意识,无论是孩子们自己进行消费,还是家长代为实施消费,孩子本人对于口味、价格、风格、性能的要求起着主导作用。

与此同时,零点公司的研究人员也发现,青少年较之成人更易受广告、境外演艺界时尚及同伴中的攀比效应的影响,消费行为中的情绪、任性、偶然因素更强,从而使消费的理性水平和节制能力显著不足。1995年4月零点调查集团在京沪穗武哈5市进行的一项调查显示,在为孩子们所推崇的价值观中,“独立自主”高居于12项价值观之首,达52%,而“节俭”则仅为不到5%的人选择;“尊重他人”、“有责任感”等人际关系价值的受尊崇程度也引人注目地低于其他国家的青少年。也许这可以印证中国城市青少年消费行为上的火爆表现及其内在的心理基础。“大人们的钱袋向孩子敞开”这种风气,也许正在促进和助长着心智体能都还幼稚的青少年们去购买、消化、推动、强化各种流行的文化刺激与消费时尚。 教育费用家庭教育