新太阳,能给避难女子多少温暖

作者:李鸿谷文·李鸿谷 罗建华

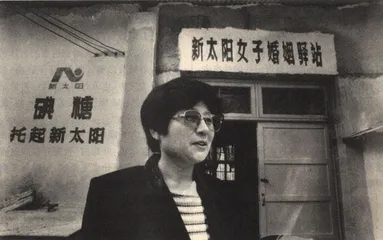

武汉的新太阳女子婚姻驿站,因其是首家为婚姻不幸女性提供服务的机构,去年下半年始被各种新闻传媒广泛关注。其创办人,47岁的张先芬也因此成为热门新闻人物。一时间,全国各处不幸女性纷纷投奔“新太阳”。热闹过后,陆续有传媒也接到部分到驿站避难女性的来信来电,表达了她们与传媒报道不同的感受。综其要点,其一是张先芬有多大的能力办驿站;其二是她又有多大的诚意办驿站。客观说来,创办为婚姻不幸女性提供服务的机构——其创办人称为“企业家办的慈善机构”,确实好事一桩。但初期轰动之后,好事如何办好,“慈善机构”该有怎样的慈善着实值得思索。部分避难女性的来信来电,特别是她们的疑问促成了这次采访。

新太阳女子婚姻驿站找起来不容易,留下来更不容易

从武汉市的武昌区螃蟹甲一条小侧路走进去,穿过紫金村,走完不短的路程才能发现驿站。就是本地人也要再三问路才能寻到,从外地赶来投奔的不幸女性找起来恐怕更费周折,由此更可以想象她们的不幸。

驿站由3幢仿四合院式大农舍构成,两侧农舍为加工各类面粉与淀粉的作坊,前面一幢就是驿站。据称驿站先前的名字更有“慈善”色彩,叫“新太阳女子婚姻避难所”。后来因首次来报道的记者觉着不妥,遂改为“驿站”,一直称呼至今。

目前驿站大约有不足10人在“避难”。一位来自景德镇的女子说,她是在实在走投无路的情况下找到这里的,总算有个落脚点。

张先芬统计,前前后后有近百个女性找来这里,高峰时一天就涌来30多人。这些来避难的女性,马上让张感到“难以招架”。

开始时,张先芬免费为这些女性提供食宿,让她们参与企业做工,还准备给她们每人每月150元的工资,但是来人之多出乎她的意料。

张先芬说,图利是一种积极的人生观,图利是为更好地办社会驿站

为了减少避难人数,张先芬采取了“有偿”避难方式,即,来避难者每天交10元钱,一般都是一次交清。

一位春节后去避难的姓张的女性来信诉称:“我是很晚才找到那里(驿站)的,因头痛难忍,加上又累,所以就睡着了。张先芬叫一个男工将我叫醒,我昏昏沉沉地走到老板(即张先芬)房间,老板说:‘钱带来了没有?你要交钱!’我第二天一大早就送给张先芬200元钱。大家都说我呆,‘给她这么多钱干什么,春节期间都不给休息,大家都得帮助她抄稿。’后来我跟张磨破了嘴皮,她才退给我100元。”

这位女性在信中还举例说,“有一位从合肥来的女子交了100元钱,准备多住几天,看到这里的情况,就不想呆了,只住了一夜,找张先芬退钱,她只退了50元。”

如此“有偿”,显然使来避难的女性马上锐减。不过,“有偿”的消息传出,也引起了一些人的异议,张先芬因此又改回“无偿”。

现在的办法是:来避难,可免费提供食宿,但要帮助企业做工,第一个月不给工资,过后若表现好,就每月给100元钱。即使不给工资,张也不想多留人住驿站,因为她安排起来有困难。她的办法是,来的人住上2—3天,由她观察,“不好的”就请她走人。能留下来的标准是:勤劳善良。

张没有详说那些不远千里费尽艰辛找到武汉找到驿站,而又被认为是“不好的”不幸女性是如何被“请”走的。她只挥挥手似乎很轻松地说,“人都是讲道理的。”

过去的报道都描述张“面对一个个求助者,总是一遍一遍耐心开导,抚平心灵的创伤”,许多来避难的女性也是冲着这一点而来,但张先芬自述现在最怕的就是这个,因为“太累太忙”。在我们采访时,亲见张接到3次诉苦电话,结果都是没有说到3分钟而草草了事。

现在来避难欲谈心者,找到的是一个姓王的女同志,这个王同志也是来避难的。也有不满与王同志谈而找张先芬的,张说,你跟她谈不好,跟我更谈不好。

住在驿站的女性,白天帮助企业做工,晚上则自己组织学习。张说她大约每周有一次晚上的时间与大家集体谈一谈。

现在给张先芬写信的也特别多,但她看信“只看第三段,看写信人有什么要求”。她解释说,这些信一般第一段都是赞扬我,第二段是诉苦,“没有必要看”。

不过,无论写信人的要求,还是来避难者的要求,张并无能力给予帮助与解决。有一个从湖北沙市来驿站的女性,请求张帮助她去打官司,张无法答应她的请求了,这个女性又说,你能到上海帮别人打官司,为什么不能到更近一些的沙市去呢?张说起这事,给我们解释说:到上海打官司,是上海有电视台来采访我可以给我撑腰,到沙市谁会撑腰呢?

张先芬对驿站的种种不如人意解释说,是“力不从心”。她目前没有任何要改变现状的计划。她说,“其实姐妹们应该学习我的精神才对。”

住在驿站的女工,白天做工,晚上学习

张先芬对自己办女子婚姻驿站的目的与追求很坦率:图名图利

张先芬在世界妇女大会前就有意创办驿站,并写信把这个念头告诉陈慕华、彭珮云等领导同志以及各省市妇联,大约发了100多封信。最后是一位记者看到信,来采访并报道后才被关注。

这种关注主要来自新闻界,一时间中央各大报纷纷报道,中央电视台也用“东方之子”栏目里给予隆重推出。在这些报道里,张这样描述自己:“经历过3次不幸的婚姻,至今独身,为了帮助像自己一样不幸的姐妹们建立一个‘家’,苦苦追求了十多年。”“建立驿站这个念头来自一次去市妇联求助,无意中看到一份杂志介绍美国婚姻避难所,问妇联的同志,中国有没有这样的避难所,回答没有,因此诞生自己创办中国第一家避难所的想法。”

张原本只有小学3年级的文化程度,但经过刻苦自学于1982年被电大录取。毕业典礼上,张以沉重而又真诚的心情向老师和同学们宣布:毕业后,我的第一件事就是去赚钱。有钱后,就办一个女子婚姻避难所,为饱受痛苦婚姻折磨的姐妹们提供一个栖身之地。”此后,张下海南,帮人写报告文学,也开过讨债公司;再后又回到武汉办企业赚钱。“苦苦追求十年”终于办起驿站。

湖北省妇联法律顾问信访处副处长闵志平回忆说:开始时,张先芬也找过省妇联,问张需要什么支持时,她说只要舆论支持即可。事实上,湖北省妇联给予张极大的支持。各家传媒报道的她仅有的几次帮助受虐妇女解除婚姻之苦,其实都有省妇联上下张罗多方联系的努力,最后才把事情了结。

第一轮报道波结束后,再有记者来访,张就以散发由避难女性帮她手抄的文章为主(有女性抱怨过年也不让休息,就是要抄她的这些文章)。在其中一篇“我的名利观”里,她很坦然地解释了她的动机:“我认为图名图利的思想没有什么不好。我们这一代人是受英雄主义思想教育长大的,做英雄,是我的终生理想。古人还讲究建功立业,名垂千古。现代人追求名声是自然的。历史是由名人写成的,社会也是名人带领群众推动前进的。一个人为社会做了好事,社会回报他以名声,同时他也给社会上的人们树立了榜样。只有这样,社会风气才能良性发展。因此,图名的思想应该大力提倡,不然,社会公德意识和社会主义精神文明建设难以提高。”

张先芬的这篇文章以摹拟记者采访的场景写成。

“每说到这里,记者们就会开怀大笑,说我回答得很好,很令人信服。同时,又要我解释图利思想,我只得继续唠叨:应该说,图利思想和图名思想一样,也是一种积极的人生观。我也是先赚钱才办驿站的。我觉得没有利益的获得,就没有理想的实现。如果能通过办驿站获得更多的利益,那么我就可以保护、帮助更多的女性。”

张似乎很有逻辑地解释了“图名图利”:通过驿站先图名,然后图利,图到的利又可以保护更多的女性。有关人士给这套逻辑提出了这样的质询:谁能约束并保证“图到的利”能帮助更多的女性?不能保证,图到的利就可以推导可能是为自己。这虽然是极而言之,但未必不是一种可能。

张的确是“言行一致”。像“我的名利观”等3篇提供给记者的文章,记者若想拿走,可以,但必须要交20元钱。河南和广东的两位记者,果真掏钱买走资料。张还对河南的那位记者说,引用她的这些资料应该给她“按标准”付稿酬。除此,张接受采访第一桩事就是要求记者记下并在文章中写出:“我发明的碘糖填补了我国不通过碘盐就不能补碘的历史。”经核实知道记者真的记下了这句话,张先芬才会开始回答记者的提问。

不过,张先芬在接待我们时称:现在除了山西一家律师事务所捐了1000元之外,尚未图到什么利。在她那篇《名利观》的文章里,她也写道:“春节前夕,我公司的业务员想借我的名气到大单位去推销碘糖等产品,想搞几笔钱来扶持驿站,或许是他们的能力不行没有搞成。”

目前令张苦恼的是如何“图利”。但她又强调:“尽管我有图名图利的思想,但决不会为得不到利,而放弃对理想的追求。”

我们与张讨论,女子婚姻驿站到底属于什么性质,张认为大约可称为企业家或社会办的慈善机构。据我们到有关部门采访得知,目前国家对个人办慈善并无任何规定,是有待研究的新问题。

前几年,武汉市有一位叫胡曼莉的办过“中华绿荫儿童村”,事实上也可归入“慈善机构”一类。但儿童村在武汉运作了六七年之后,许多人提出这样的疑问:无数社会捐赠钱物的支出谁来管理?是否相信当事人的善良就能真正运作好民间慈善机构?在目前中国民间慈善机构日多的情况下,这两个基本问题不可不察。特别有趣的是,民间慈善机构一经被世人承认,他们下一步任务就是要利用世人的承认大张旗鼓地赚钱,理由是有钱才能更好地办××事。有钱才能办某事,在没有任何财务监督的现实情况下,这一理由背后的真实动机就值得商榷。

张先芬为办慈善“图名图利”找到了一套很“逻辑”的说法。也按这套逻辑来推导当下的女子婚姻驿站:有利可获才能更好地帮助不幸女性,但现在却是无利可获同时还有其它的种种“力不从心”,在这种情况下,“新太阳”能给避难女子多少温暖,显然就是一个大问题了。而那些曾避过难的女性提出的“有多大诚意办驿站”的疑问在这种状况下,当然也就难以作出肯定的答案。

女子婚姻驿站让张先芬觉着“力不从心”,除去企业日常运作十分繁忙外,恐怕另外一桩“大事”,也分去她不少精力

在今年三八妇女节,张宣称她要“创立马克思主义的具有中国特色的离婚文化及崭新的离婚思想”。这是一份以“寄语”形式正式打成的材料(当然,也须付钱才能得到)。在这份材料里,张写道:

“我觉得我有责任,也有能力按照马克思主义的人生观、婚姻观作为指导,以我的成功实践为事例,为当今中国创造一个崭新的离婚文化及离婚思想。我希望在这种离婚文化的指导下,有一批批高质量的婚姻家庭产生,有一大批摆脱痛苦婚姻后走向辉煌的姐妹们出现。”

“作为一个新女性,我将为创造中国崭新的离婚文化而奋斗终生,毫无怨言;作为一个坚强的反封建主义的战士,《送给您一轮新太阳——离婚指南》可能是我射出的最后一颗子弹。为此,我也想作最后的呼唤:希望社会尊重离婚女人,她们中间有很多优秀的人才,不要让她们压抑的太久!我也希望离婚女人自尊、自强、自立、自信,不要让我失望!接过我肩上反封建大旗,前赴后继,将它扛到共产主义。”

“有人冠之我‘离婚教主’的桂冠,我领受了,谢谢!”

张的这份“寄语”也是摹拟记者采访答记者问的方式写成。客观说来,这份“寄语”的目的之一,显然是有再度被关注的期待,按照“名利”前后逻辑关系,这是不是又一轮“名利”循环呢? 婚姻驿站新太阳张先芬