临终谁来关怀

作者:三联生活周刊文 ·张建平 一对中年夫妇说:“老爷子这病医院不收,保姆又请不起,你让我们怎么办?”

一对中年夫妇说:“老爷子这病医院不收,保姆又请不起,你让我们怎么办?”

人固有一死。一个人从呱呱坠地到走完自己的人生,要经过漫长的时间。但死亡却是必然的归宿。从人类诞生到现在,地球上共存在过800亿个生灵,都毫不例外地走向死亡。

死亡是每个活着的人必须面对的现实和不可逾越的鸿沟。因此,如何使走向死亡的生命从对死亡的恐惧和焦虑中解脱出来,特别是在生命最后的过程中,在弥留之际安然地进入那个冥冥世界,不仅是哲学家不尽的话题,也是普通人追求的理想。

生死本是生命的两极,如同天平两边重量相同的砝码。然而在现实中,生和死却如此的不平等。在医院,记者经常看到这样的镜头:一边是新生的婴儿,豪华轿车,锦衣玉被,亲友的鲜花和喝彩。而在另一边,是一些奄奄一息的老人,有的因床位紧张只得蜷缩在急诊室的走廊,有的痛不欲生却无亲人相伴,有的甚至在救护车里就默默离开了人世。

在我国,久病高龄的老人得不到应有的医疗保健服务和临终前的关怀帮助的现象不是个别的。以北京为例:北京现有60岁以上的老人100多万,各类医院500多所,而针对老年人服务的老年人病床只有1万多张(不含社会福利院的床位),平均每100个老人才有一张病床,大大低于发达国家的水平。东城区是北京市人口最密集的地区之一。该区的朝阳门医院曾做过一次3年死亡的回顾性调查。发现老人死在家里、死在送往医院途中和死在医院观察室里的各占三分之一。 据上海市退管会统计,在上海147万退休职工中,身患重病不能自理者达到12万人之多。在老年人中,因不堪忍受疾病折磨而自杀的占老年人非正常死亡的39%。

据上海市退管会统计,在上海147万退休职工中,身患重病不能自理者达到12万人之多。在老年人中,因不堪忍受疾病折磨而自杀的占老年人非正常死亡的39%。

人生旅途的最后阶段被称为临终期,即“濒临死亡期”。医学上一般认为临终期为6个月。一家临终关怀医院曾对老人进行统计,在临终期,不受病痛折磨,无疾而终的约占5%,心梗脑溢血突然死亡的约占11%,84%的老人是在备受疾病折磨,生活不能自理及植物人的状态下死去。

我国是以家庭养老为主的社会,因独生子女增多,孝亲观念淡薄等种种原因,一些临终老人的生活照料得不到落实。为了有效地利用有限的卫生资源,提高病床的周转率,医院往往接收那些最迫切需要诊治的病人。而对慢性病,癌症晚期或临终老人通常是拒之门外。

于是,部分临终老人的处境十分凄凉。有的老人已卧床不起却终日看不见亲人的影子。有的只有一部电视,一碗方便面,一瓶开水,一只便盆相伴终日,无人问津。有的甚至死后才被发现。即使有幸能住进医院,由于老人及亲属没有系统地接受过死亡教育,在濒临死亡的过程中,老人不仅不能最后体验到人的尊严,还常常陷入对死亡的恐怖中而不能自拔。有的子女把临终老人送进医院便集体“失踪”。

还有一位老人,临终时,医院呼不到她的亲属。老人去世后,亲属又不来送葬。至今老人的尸体还冰冻在太平间里。

我国是一个讲究孝悌的国度,但善终,对多数老百姓来讲,却成了一种奢侈品。

临终关怀:旅行者休息的地方

生命进入了倒计时。

张瑞洁老人轻轻地张开嘴,翕动着双唇,却早已没有说话的气力。她用散淡的目光扫视着簇集在床边的亲人,脸上漾起笑意。并用尽最后一点气力握住了医生的手……

一位饱经苍桑的老人,在北京松堂临终关怀医院的融融春意中,为自己83岁的生命划上了句号。

孩子们说,母亲为抚养他们一生奔波劳碌,只有在最后的日子里才显得那么安详平静。她脸上的微笑是在感谢她在临终时享受到的温暖和照顾。

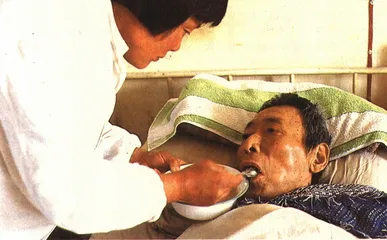

4年来,北京松堂医院共收治了3000多名临终老人。这些老人几乎都是用担架抬进来的,平均76岁,平均住院时间3个半月,都是其它医院拒收或催逼出院后来到这里的。他们久病高龄,大多数身患绝症,有的形销骨立,四肢如柴,有的浮肿得一按一个坑,有的带着十几处的褥疮,一身腥臭。

松堂医院是北京第一家民办的临终关怀医院,院长李伟对记者说,有人说我集资几十万办临终关怀是傻冒。的确,如果我用这几十万干别的,也许早发了。但我忘不了那些老人。20多年前,当我还是赤脚医生时,就目睹了许多临终老人死前痛苦万分无人照料的惨状。创办一所临终关怀医院是我一生的宿愿,有人说我傻,我就傻定了,因为人活着不能只为了钱。

在松堂医院,对医务人员的要求,是经常以“倾听”的方式,对临终患者实施关怀。87岁的苗老刚入院的时候总有一种被子女抛弃的感觉。他惟恐会在瞬间失去生命,于是每每抓住医生的手说:“我是不是快死了?我是不是真的死了?”一次,医生问苗老过去是否做过错事需要忏悔。不料一句不经意的话却刺到了老人的痛处,老人失去弹性的面部开始抽搐:“……反右时,我是保卫科长,我错怪了他们,可这不能全怪我呀……”

若不是亲眼所见,很难想象这样的肉体会爆发出如此令人心悸的震颤。医生俯下身子在他的耳边轻轻地说:“那不是你的错,人们会原谅你的。”老人听后半张着嘴想说些什么,什么也没说出来,却像一个孩子似地呜呜哭了起来。

在我国第一家临终关怀医院——上海南汇护理院,记者还听到了一个“三顾茅庐”的故事。

住在过街楼的退休职工顾阿毛疾病缠身,年近八旬,身边无子女照顾,护理院准备接他入院。医护人员来到顾家时惊呆了,这是在大上海吗?满屋刺鼻的异味令人作呕,瓶瓶罐罐摆了一地,吃的拉的全有。老人躺在床上,暗淡无神的眼睛放射出混浊的光泽,对医护人员的请求坚决地摇着头,连一句话都没有。

医护人员的心灵被震撼了。几天后,他们再次来到顾家。

顾阿毛颤巍巍地从床上爬起来,堵住了门口,对前来接他的人说,我是快死的人了,哪儿也不想去。

他太苦了。不能这样死在过街楼里……医护人员第三次来到顾家,终于把他接到了护理院。

顾阿毛在护理院生活了3个半月。这是怎样的3个半月呢?老人住进了最好的病房,用上了全新的被褥,护士为他理发,剪指甲,洗澡。阳光灿烂的日子用轮椅推着他出去散步。老人不再拒绝治疗,他像个温顺的孩子,偎依在临终关怀温暖的怀抱里,在人间最珍贵的真情中找到了自己生命的归宿。

“Hospice”直译为“临终关怀”。英文的原意是旅行者休息的地方。我们目前只能靠“临终关怀”来养“临终关怀”

1967年,英国的桑德斯女士在伦敦创立了世界上第一个临终关怀机构——圣克里斯弗临终关怀院。“Hospice”从此被赋予了新的涵义,并迅速发展成近代医学领域中一门新兴的学科。

临终关怀和一般的医院不同。对于那些毫无康复希望的末期绝症患者,它不依赖贵重的卫生资源强行维持其生命,而是用科学的心理疏导的方法,周到的护理手段,最大限度地减轻临终者心理和生理的痛苦,帮助他们在人生旅途的最后阶段,在充满人性温暖的气氛中,平静、安宁、有尊严地告别人世。使逝者无憾,生者无愧。

临终关怀一经问世,就在世界产生了巨大反响。短短20几年,已有40多个国家和地区建立了临终关怀机构和组织。目前,英国有这类机构270多所,美国有2000多所。

我国临终关怀的创始人是天津医学院党委书记崔以泰,在他倡导下,1988年天津诞生了我国第一个临终关怀中心。上海市是我国产业工人最密集的城市,也是我国退休工人最多的城市。上海市政府、工会对临终关怀事业也倾注了极大的热情。上海市退管会在有关部门的支持下,投资两千多万,在全市各社区服务中心都设置了临终关怀病房,成为我国政府投资兴办临终关怀事业的范例。

据不完全统计,从1988年至今,我国各地已建立临终关怀医院和机构数百所。但与发达国家和社会的实际需要相比,相对还处于滞后的状态。

我国目前没有一个强有力的组织来协调临终关怀事业。目前,我国的群众团体、学术团体林林总总,仅和医学相关的一级学会就有中华医学会、中华护理学会、中华预防医学会、中国性病艾滋病防治学会、中国性学会等几十个,但没有一个能对临终关怀进行切实有效的协调。在热心临终关怀事业人士的支持下,中国心理卫生协会成立了一个临终关怀专业委员会。但这个专业委员会既没有编制,也缺少经费和办公用房。

没有协调机构,也就必然缺少必要的资金投入。除上海外,全国绝大多数地区对临终关怀事业没有投入或只有极少的投入。据卫生部有关官员介绍,我国用于卫生事业的投入占国民生产总值的3.5%,而发达国家一般在7%—10%。在目前医疗机构补偿机制不完善的情况下,国家对医院的投入主要向两头(大城市中心医院和农村)倾斜,还顾及不到临终关怀这一块。在这种情况下,临终关怀事业的资金来源还只能靠向社会筹措。而一般集资兴办的临终关怀又不能不讲求经济效益,少数甚至办成了高价病房,大款病房,既脱离了中国的多数老百姓,又有悖临终关怀的人道宗旨。但医院也有自己的苦衷。一家临终关怀医院院长对记者说,桑德斯创立的圣克里斯多弗临终关怀院,一年的经费需要65万英磅,其中1/3来源于国家拨款,其余来自社会捐助。而我们一头都不占,只能靠“临终关怀”养“临终关怀”。

临终关怀事业发展的另一困境,是因为在现有体制下,遭到公费医疗拒绝。为配合社会保障体系的改革,国务院批准卫生部在江苏镇江和江西九江进行公费医疗和职工劳保医疗改革试点,并在今年开始向全国推广。为控制医疗费用支出,规定对临终关怀的不予以报销,这无疑给临终关怀蒙上了一层阴影。北京朝阳门医院二病区是北京首家“官办”的临终关怀病区。该院院长郭浩明对记者说:“北京有多少大款?多数是老百姓。临终关怀公费医疗和大病统筹不报销,谁还到你这里来关怀?我们这儿收费相对较低,但一个月一般也要两千元左右,如果不能报销,工薪阶层确实难以承受。没办法,临终关怀医院对外就不能叫临终关怀。比如我们这儿叫朝阳门医院二病区,其它地方也差不多,这可能就是中国特色吧。” 当然,更困难的是,我们的临终关怀事业还面临着传统观念的阻碍。中国人重生不重死,言生不言死。面对1亿多60岁以上的老人,我们提出了许许多多的口号和目标,就没有谁提出教他们如何正视自己日趋短暂的生命,如何面对死。甚至连死这个字都成了忌讳,大人物死了叫“仙逝”“驾崩”;老百姓死了叫“老了”“去了”;推而广之,连“4”都成了倒霉蛋。目前,据一家临终关怀医院对在该院死亡的老人进行统计,93%的患者没有宗教信仰(另外7%为有宗教信仰,其中:佛教5%,基督、伊斯兰2%)。他们其中60%的人不能接受死亡这一现实。在濒临死亡的过程中,他们深深地陷入对死亡的恐惧,使本来就衰老的器官破绽百出,从而加速了死亡的来临。其实,对死亡观念的阻碍不仅使人们不愿向临终关怀投资,对已有的临终关怀甚至都回避或者阻挠,甚至临终医院的院址选择都成困难。北京松堂医院为此就搬了4次家。有一次他们从香山搬到海淀区紫竹院车道沟小区,当最后两辆救护车里的8位老人就要驶进医院新址时,几百名驻地群众涌出将他们团团包围。有的人在人群中喊:“不能让他们搬进来,他们是收死人的!”结果这个家就是没搬成。医院被迫迁回原址,在经济上遭受了重大损失。临终关怀和安乐死

当然,更困难的是,我们的临终关怀事业还面临着传统观念的阻碍。中国人重生不重死,言生不言死。面对1亿多60岁以上的老人,我们提出了许许多多的口号和目标,就没有谁提出教他们如何正视自己日趋短暂的生命,如何面对死。甚至连死这个字都成了忌讳,大人物死了叫“仙逝”“驾崩”;老百姓死了叫“老了”“去了”;推而广之,连“4”都成了倒霉蛋。目前,据一家临终关怀医院对在该院死亡的老人进行统计,93%的患者没有宗教信仰(另外7%为有宗教信仰,其中:佛教5%,基督、伊斯兰2%)。他们其中60%的人不能接受死亡这一现实。在濒临死亡的过程中,他们深深地陷入对死亡的恐惧,使本来就衰老的器官破绽百出,从而加速了死亡的来临。其实,对死亡观念的阻碍不仅使人们不愿向临终关怀投资,对已有的临终关怀甚至都回避或者阻挠,甚至临终医院的院址选择都成困难。北京松堂医院为此就搬了4次家。有一次他们从香山搬到海淀区紫竹院车道沟小区,当最后两辆救护车里的8位老人就要驶进医院新址时,几百名驻地群众涌出将他们团团包围。有的人在人群中喊:“不能让他们搬进来,他们是收死人的!”结果这个家就是没搬成。医院被迫迁回原址,在经济上遭受了重大损失。临终关怀和安乐死

近年来,安乐死也是临终关怀中经常遇到的问题。安乐死通常是对那些身患绝症、极端痛苦的濒死病人,通过医生或亲属遵照患者的意愿,用简捷的手段,使患者中断自己的生命,以减少其在濒临死亡时的痛苦。但安乐死面对医学伦理学及法律等诸多方面的困扰,举步维艰。在临终关怀的实践中,不少临终关怀医院都遇到患者和亲属对垂危老人要求安乐死的问题。但他们没有采取上面所说的“主动安乐死”,而是采用了中止维持生命的“被动安乐死”,即一种被人们更易接受的“临终安乐”。

美国科里南州关怀院艾秀慈博士来华访问时曾向中国同行介绍过这方面的经验。她曾面对过一个极度疼痛的晚期癌症患者,任何药物都已无能为力,她便走到他的床前,说:“你现在非常疼痛,这种难以忍受的疼痛,每个人都要经历一次,它是肉体和灵魂在分离的过程,我相信你一定会有一个坚强的灵魂到上帝那里去……”

在松堂医院住院的王静老人已92岁高龄。当任何药物对她都已失去作用时,医护人员便停止了对其用药,知道这位临终老人过去曾非常喜欢音乐,医护人员便为她唱歌,播放她年轻时最熟悉、最喜欢的乐曲,随着音乐舒缓的节奏,刚才还在病床上被疼痛折磨得辗转反侧的老人渐渐平静了下来。一会儿,她喃喃地对身旁的人说:我不觉得痛了……她就在最喜爱的音乐声中离开了人世,脸上丝毫看不出癌症晚期患者常见的极端的痛苦。

我国目前有60岁以上的老人1.2亿,临终关怀问题其实不容忽略。

对临终关怀的态度,说到底还是个观念问题。只有全社会都来关怀临终关怀,临终关怀事业才有可能走出目前的低谷,照亮千千万万老人们生命的最后一段路途。

(本文图片由作者提供) 临终关怀松堂医院安乐死