中国衬衫:穿的出去吗?

作者:三联生活周刊记者·胡泳 特邀采访·王战华 丁明杰 1996年1月12日,上海男士令实业发展有限公司在上海商城举办“男士令20世纪珍藏品系列”推荐发布会,向社会推出’95绝版超级羊绒衬衫,售价为人民币5999元,美金800元。

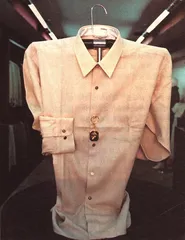

1996年1月12日,上海男士令实业发展有限公司在上海商城举办“男士令20世纪珍藏品系列”推荐发布会,向社会推出’95绝版超级羊绒衬衫,售价为人民币5999元,美金800元。

活动由特别推荐、预订竞拍、原价回收、世纪珍藏四部分内容组成。据悉,在此次会上被推出的200件含羊绒96.7%的“经典衬衫”,是男士令公司为强化民族工业尽快步入世界先进行列的“世纪精神”而特制的,编号001—020请英国剑桥世界名人录编委会、法国男装专业委员会、中华男装专业委员会推荐赠送国际知名人士;编号021—200于1996年1月18日起开始预订特制,其中吉祥号竞拍发售,并由上海市公证处公证,上海市技术监督局监督认可;当历史进入21世纪的2001年1月18日(5周年纪念日),男士令将斥巨资原价回收;回收后将作为跨世纪经典,由中华男装博物馆收藏。

据称,“男士令”20世纪经典衬衫以超精细山羊绒为原料,经“男士令”独有的防缩工艺处理,富于弹性;抗起球,可手洗,不缩水;外观华贵,手感糯滑,配以24K镀金钮扣。并首次采用书本式专利包装盒。

此“天价衬衫”一出,举国哗然。男士令公司董事长邹韦将其称为“我国服装业挑战国际名牌的壮举”。不论社会各界对此作何评论,“男士令”的超常举动,也许首先折射出的是中国衬衫业乃至服装业的空前窘境。

由此引发的风波尚未平息之际,4月9日,第四届“中国国际服装服饰博览会”(CHIC'96)在北京开幕。3年前,首届CHIC曾立下誓言:力争北京早日成为新的世界服装中心。经过3年的努力,尽管CHIC已确立了国家专业博览会的地位,但对当初的誓言,博览会组委会仍只能说,“仿佛听到了世界服装中心向我们走近的脚步声”。

要成为一个世界服装中心,其中必备的一个重要条件,就是要有一批服装国际名牌。正是基于这一点,CHIC’96的主题定为“争创中国的国际名牌”。然而,在这一有19个国家和地区参加、汇集国内众多知名企业的盛会落幕后,人们发现,服装业的现实仍不容乐观。“丫环”何日修出“小姐”名份

1995年,我国生产了80亿件(套)服装,出口45亿件(套)左右,产量和出口量均为世界第一。中国作为服装业第一大国的地位不可动摇。

但是,45亿件(套)的出口服装创汇仅200多亿美元,如果我们做一个简单的除法运算,结论就再也无法令人鼓舞:平均每件(套)服装售价仅5美元左右。在美国,一件中国服装等于七八个鸡蛋,即使在中国,这也仅仅相当于麦当劳的一顿单人套餐。

那么,在服装中根本就算不上“大件”的衬衫呢?来自洛杉矶的留学生约翰逊笑语:“中国衬衫?也许用‘美分’结算更方便些吧!”这不是玩笑,在巴黎,众多贴有MADE IN CHINA标签的衬衫是和钮扣之类的小别饰一起摆在地摊上出售的。

北京衬衫厂的“坦博”衬衫出口单价是每件8.26美元,而这已经是中国出口衬衫平均价码的3倍多,可想而知,那些拖了“平均价”后腿的,该是多少个美分。

为什么?技不如人?

远非如此。许许多多的世界名牌,恰恰是从中国企业里运出去的。 中国服装协会统计:世界上十大名牌衬衫,北京能生产8个;中国服装工业总公司总经理董炳根称:中国的衬衫加工工艺已接近世界先进水平。很多的世界名牌企业都愿意把他们的活儿交给中国人去做:北京衬衫厂曾经为法国圣洛朗“YSL”、“皮尔•卡丹”、美国的“POLO”、德国的“桑尼迪克”等做加工,世界十大名牌中,它加工过7个;而大华衬衫厂则为世界40多个名牌做过加工。

中国服装协会统计:世界上十大名牌衬衫,北京能生产8个;中国服装工业总公司总经理董炳根称:中国的衬衫加工工艺已接近世界先进水平。很多的世界名牌企业都愿意把他们的活儿交给中国人去做:北京衬衫厂曾经为法国圣洛朗“YSL”、“皮尔•卡丹”、美国的“POLO”、德国的“桑尼迪克”等做加工,世界十大名牌中,它加工过7个;而大华衬衫厂则为世界40多个名牌做过加工。

但好的手艺不等于好的效益。“北衬”为国外名牌加工的高档纯棉衬衫,在贴上别人的标签后,售价可达120美元,相当于1000多元人民币;而“北衬”自己的产品,售价仅258元人民币(国际市场上则更低)。绝对地同等品质,售价差距却如此巨大,什么原因?牌子不响。

为国外加工产品,是发展对外贸易、搞活企业的一个途径。北衬作为服装行业的“老字辈”,前些年在“衬衫大战”中抵不过蜂拥而起的“小字辈”,无奈打起了“洋工”,也许情有可原。然而,代国外名牌加工,长久下去没有出路。有人说得刻薄:总当通房大丫环也还是丫环,干嘛不自己修个小姐名份?

全国4000多家衬衫厂,没有哪一家在国际上有大名气,以致中国的衬衫出口平均每件不到3美元。这典型地应了那句“为人作嫁”的老话。中国衬衫业创立自己的名牌已刻不容缓。

然而,具备制造名牌的能力,是否意味着具备创立名牌的实力呢?“体型”难看的供、产、销

企业运转的全过程不外乎供、产、销3字,即从原料进厂,到生产成品,到成品出厂。对衬衫业而言,供无非是面料供应,销无非是想方设法打市场,相对于我们比较先进的加工工艺而言,这两个环节如何呢?

1995年10月24日—26日,与1996—1997年秋冬衣料流行趋势紧密相联的“法兰克福衣料博览发布会”在德国法兰克福举行,全球53个国家的1061家衣料生产企业参展,中国仅有6家——对这个在世界衣料界具有绝对权威的发布会而言,此前的中国参会记录为零,作为一个服装大国,这无疑令人汗颜。

中国是一个纺织大国,但我们的纺织技术却是公认地落后。特别是对服装面料的后整理、定型、熨烫、防缩水等跟不上,相当大地妨碍了我们的深加工。面料品质不高、种类也不全,衬衫面料多为纯棉、涤棉、纯毛、涤毛、丝绸、羊绒等,而对国际上流行的、透气性能优于其他面料的麻类衬衫,却处于刚刚开发的阶段。

不仅如此,中国纺织企业与服装加工企业的“单兵作战”方式也造成了供与产的极大脱节。一方面一些能够生产优质面料的企业难挡“美元”诱惑,把自己生产的优质面料悉数出口国外,另一方面一些迫切需要优质面料的服装企业却苦于国内无卖主,不得不从国外高汇进口。有衬布“4大家”之称的江苏南通“海盟”集团所生产的优质双点衬100%销往日本;北京衬衫厂为了“坦博”领子不起泡,对“坦博”全部采用了进口胶衬。

面料的后整理与开发落后,导致国内衬衫的国际竞争力减弱,并埋下生命力不强的危机。为此,中国纺织总会提出一个口号:创名牌,必须从面料抓起! 另一方面,中国人似乎对商业代销方式已习以为常:“生产”是厂家的事,“销售”是商家的事,而事实上这种相对落后的营销方式恰似在企业与消费者之间隔上了一层毛玻璃,谁也不大了解谁。而中国的产品要走向世界,这层“毛玻璃”简直成了一堵“墙”。中国服装要出口,必须走“外贸”口,“外贸”作为中间商的身份不说,单其“出口配额”的制度就令企业头疼。情况往往是这样:使用配额出口的多是低档次、低附加值的产品,而那些高档、高附加值的产品却苦于找不到相应的配额。湖北美尔雅的西装在日本可以卖到100多个美元,销路极好,经营者急于乘势追击,打开欧美市场,却苦于没有配额;而另外一些企业的产品却堂而皇之地利用配额,摆上了巴黎街头的小摊。于是低价竞销每每成为中国服装业落在洋人手里的把柄,而事实上,吃亏的最终还是我们自己。

另一方面,中国人似乎对商业代销方式已习以为常:“生产”是厂家的事,“销售”是商家的事,而事实上这种相对落后的营销方式恰似在企业与消费者之间隔上了一层毛玻璃,谁也不大了解谁。而中国的产品要走向世界,这层“毛玻璃”简直成了一堵“墙”。中国服装要出口,必须走“外贸”口,“外贸”作为中间商的身份不说,单其“出口配额”的制度就令企业头疼。情况往往是这样:使用配额出口的多是低档次、低附加值的产品,而那些高档、高附加值的产品却苦于找不到相应的配额。湖北美尔雅的西装在日本可以卖到100多个美元,销路极好,经营者急于乘势追击,打开欧美市场,却苦于没有配额;而另外一些企业的产品却堂而皇之地利用配额,摆上了巴黎街头的小摊。于是低价竞销每每成为中国服装业落在洋人手里的把柄,而事实上,吃亏的最终还是我们自己。

于是,类似于“美尔雅”的一些大中型企业,如北京衬衫厂、大华衬衫厂等便取得了“自营出口权”。但拆了墙,取消了“中间商”,对于一个总资产只有个把亿人民币的中型企业,到世界100多个国家去赤手空拳打天下并不容易。更何况,要使这个“权”真正成为“实权”,必须拥有独立判断签约、接单报关、储运结汇、外事信函处理能力的外销队伍,就是要有绝对专业化的人才。大华衬衫厂的宣传负责人刘汉明就说:大华没有这个实力——那么这个自营出口权,就约等于“0”。

对北京衬衫厂来讲,这个“自营出口权”也许是用得比较好的,通过合资争来的这个权力,1995年为他们带来了130多万美元的外汇收入,占了它全年出口创汇额的近70%。130万并不是一个小数字,但离一个“国际名牌”应有的业绩,还有相当距离。

中国服装出口,“自营”份额仅占20%。因而如果对中国衬衫制造业的供、产、销体系作一个形象点的描述的话,它就像纺织厂里的纺锤:中间大,两头小。

当然,销量的绝对数字也许并不小,但高附加值却与中国衬衫无缘。出口衬衫的商标一般采用来牌或到进口国后贴上进口商的品牌,完全依赖于进口商的市场网络与品牌。因此,长期以来,中国衬衫业扮演的是一个加工基地的角色,一些外商甚至连“中国制造”的标签都不许用,声称标有中国产地的服装在国外不好销。在世界舞台上蹒跚学步

除了供与销之外,衬衫企业还有许多自身无法克服的困难。消费者不成熟,消费群不稳定;设计人员创意才华有余,把握市场能力不足;高级管理人员、工艺人才、销售人才奇缺;面料、服装市场流行趋势尚未形成……许多环节都处于落后半落后状态。

1995年中国名牌衬衫推荐活动,“十大名牌”被推上“争创”活动前台。十大名牌中,“天坛”(北京)和“海螺”(上海)成为一北一南两个老牌号中的“仅存硕果”。而“雅戈尔”、“虎豹”、“杉杉”等却异军突起,他们绝大多数是由乡镇企业发展而来,却对国有企业形成了巨大的冲击,什么原因?

按刘汉明的话说,有天时,有地利,也有人和。他们有国家政策的扶持,有廉价的劳动力资源,有灵活的经营策略:可以高薪聘用,也可以毫不犹豫地炒人。北京衬衫厂宣传负责人王雨谈到宁波“雅戈尔”时,羡慕溢于言表:“人家厂里,全都是小姑娘!”而国有企业就不行:婆婆太多,包袱太重:北衬现在是以1200名在职职工养活着1000名退休职工,相当于每人肩上还扛着另一个人。没有办法,只好“退二进三”——搞三产,以副业带主业。日前,大华衬衫厂正搬出海淀总厂的“黄金地段”,主要生产力量迁往房山:那儿地皮便宜、劳动力成本较低,而大华原址,则要改为“大华商厦”。

大华的刘汉明对于某些企业“× ×年创出名牌”的评论简单明了:“难!”“人有多大胆,地有多大产”的口号已经过时了,创中国的国际名牌绝不是中国的服装业一厢情愿就能创出来的。名牌要创,但必须从“0”做起——甚至由于薄弱的基础和国际市场并不平等的竞争规则,也许得从“-1”做起——一步一步地走。

“难,但不能等着”。王雨说,我们不能任由战火烧到自己门前。近年来,国际品牌际纷纷进入中国,10年前,它们在中国市场的占有量不到1‰,而今却增加近10倍。今明两年国家大幅度降低关税水平,进口服装将会更多。初步预计到后年,服装进口额将达到20多亿美元,占整个国内服装消费的10%,而且集中在中高档市场。就衬衫而言,1995年北京市亿元商场最畅销品牌的前5位中,已赫然出现“金利来”和“皮尔•卡丹”的名字。

面对这种态势,北京的两大衬衫厂都开始行动。早在80年代末,大华就提出了“在竞争中壮大,让天坛走向世界”的远期目标。从自己的实际情况出发,他们在俄罗斯、越南等国家寻求当地的合资伙伴,在历经坎坷失败之后,又远道加勒比海,到古巴进行考察和研讨(此项工作正在进行中)。虽然“天坛”并没有很大的海外市场,但大华人相信,练好内功,便不怕风雨。

北衬则是走了另一条路,在取得了自营出口权以后,他们充分地利用了首都的特殊地位,与驻华使馆、外事机构人员广泛接触,并利用外国国家元首、政府首脑来厂参观等机会,做“活广告”。1995年,他们利用柬埔寨国家首相拉那烈和洪森来厂参观的机会,赠其每人一件“坦博”高级男衬衫,于是“坦博”当天便通过柬国家电视台的新闻传遍了柬埔寨。通过类似途径,他们的产品进入了中欧、东欧、东南亚、香港、巴西、澳大利亚等地,成功地迈出了创国际名牌的第一步。

然而,在CHIC '96的“世界名牌服装论坛”上,许多专家指出,中国服装要在世界上创出名牌,应该分两步走,首先在国内创出名牌。如果国人尚未认可是名牌,怎能叫国际上承认呢?现在,许多企业还缺乏这种意识,认为自己的产品在国外很受欢迎,供不应求,就等于打入了国际市场。

国际名牌,意味着具有国际公认的知名度和相当规模的国际市场占有率。就此而言,对我国服装业来说,还是可望而不及的,反而,使地方性名牌扩展成为全国性的名牌,恐怕是一个首先要解决的问题。

目前我国的服装名牌地方性很强,华南畅销的东北却不畅销,华东知名度高的,西北却鲜为人知,这种状况很普遍。应当鼓励各地方性名牌充分竞争,同时适时兼并形成合力,组建大财团,这样既可以由地方性名牌升格为国家名牌,又可为进军国际市场准备好必要的财力。

在发达国家市场上,销售批发等环节几乎全被大商社所垄断,单个企业难与其抗衡。单个企业以自己注册的商标也难以在发达国家市场上形成气候。为此,我国服装企业应联起手来,组建成联合舰队,打出国际品牌才有希望。

1995年12月,由董炳根总经理发起组建的“中服名牌发展有限公司”召开了第一届董事会暨股东代表大会,由国内14家服装业巨头组成的这家公司注册资金超过1亿元。用董炳根的话说,成立该公司的目的就是要将全国最有影响、最有实力、最具知名度的服装企业组成一个集团,形成一个有力的“拳头”,借助其综合优势、地位优势、信息优势,实施服装名牌战略,将中国名牌打到国际市场上去,创出几个世界名牌来。从服装“大国”到“强国”:改写一字不简单

品牌似乎成了中国服装业常挂嘴边的一句流行语。在老服装产业基地上海,这个词更由于“男士令”风波而具有了非同寻常的意义。

1月24日,《文汇报》首先以《五九九九令人抖》为题发表文章称,“文化”藏杀机,“经典”谋暴利,揭开“天价衬衫”争端序幕。此后,上海各媒介纷纷就此事发表评论,男士令公司也作出了回应。

以《文汇报》为代表的一种意见认为,“天价衬衫”是一种欺骗性市场交易,既违反了《反不正当竞争法》,又违反了国家与地方有关保护消费者权益的法规,是暴利行为,是对社会主义市场经济的亵渎和扰乱。为此,静安区工商局已立案侦查。该局副局长说,“男士令”擅自作出种种许诺,明显是虚假广告,决不允许这种经过“文化包装”、无视工商法规的现象蔓延。

男士令董事长邹韦则对“暴利”的说法不以为然。这种在衬衫业没有先例的衬衫,按每米1300元的羊绒原料计算,单羊绒就需2000元;再加上定制钮扣、专利包装,6位20年以上工龄的老技师手工裁制,每件成本绝对在3000元以上。这还不包括男士令品牌多次获得国家荣誉称号而本身就应附加的价值。邹韦称,“这次活动结束后,若再生产这种衬衫,价格将会高于5999元。”

而在这场争端中,关于“创企业名牌、兴民族工业”之类说法的搀杂,使其更具复杂色彩。双方争战期间,由中华男装专业委员会主办的“培育中国服装名牌研讨会”也在沪举行。据称,与会者经自由发言一致就下列议题达成了共识:1.服装服饰不容置疑地和文化有关;2.洋货包围下的中国民族服装工业欲打开一条生路只有以质量为先导,闯世界名牌之路。这方面,“男士令”以文化内涵提高服装档次,为民族服装工业求生存开了一个好头;3.就服装文化而言,提高和普及并不矛盾,万米高空和坚实大地互为依存;4.创品牌是个边干边学的过程。允许你闯,也要允许媒体批评,争议是好事,视角不同自然要有冲撞。

对“天价衬衫”,目前还没有一个最后说法,恐怕也很难达成共识。但它却把一个不容回避的问题推到了极致,即我国服装业创国际名牌应当走怎样的路。

名牌产品是企业科学技术、产品质量、管理经验、营销策略、市场信誉、企业文化等诸方面综合素质的凝结。对企业来说,名牌是企业人力、物力、财力等综合投入和科学运作的结晶。创立名牌是一个缓慢而艰巨的过程,恐怕不是能够靠急功近利地制造一些“消费异象”就一蹴而就的。

况且,中国的服装名牌大多数是著名商标,还未形成独特的品味。现在人们都意识到,名牌产品拥有情感、文化层面上的深刻意义。290—430元一件的皮尔•卡丹衬衫,尽管价格是国内名牌的2—4倍,却仍销得不错,原因恐怕就在这里。用王府井百货大楼的售货小姐的话说:完全是人们的消费心理把价格提上去的。但名牌的文化内涵是锤炼而后得,决不是靠人为硬“贴”上去的。

应该说,“男士令”的名牌商标意识还是非常强的。据了解,该公司1990年举债作广告时,洋品牌开始进来,邹韦带领一班人马决意创立“男装系列品牌”以抗衡。刚打出“男士令”牌子时,新加坡就有商人欲来买牌子,1992年加拿大代理商准备出1000万元来买衬衫一般使用权(15年期限),还非独用权,但男士令都拒绝了。经科华无形资产评估委员会的评估,男士令无形资产价值为1100万人民币。该公司如今已在吃、穿、用等领域共42项包括服务类项目全部注册该品牌。’95中国国际服装服饰博览会上,国内唯一以男士产品命名的“男士令”(Man’s Leader)荣获著名商标奖和产品金奖。

这说明了“男士令”经营者的远见卓识,但他们的眼光不妨放得更远些。

名牌不是鼓捣,像60年代打鸡血70年代喝红茶菌80年代听带功报告。名牌也不是谁敢往广告上扔大钱谁就是大爷的拍卖。名牌更不是凭谁谁甚至就是凭自己说了算的事情。

名牌的资产价值有无形的,但更多的是有形的。生产规模、利润率、市场占有率、广告覆盖量……这些全部都是有形的。人人都知道可口可乐的无形资产高,但容易忘记的是它百年创业的“质量、品种、资金”的积累。成为名牌的最基本条件是要有“实打实”的实力,而最基本的实力是生产和销售规模。

1994年,斯特劳斯公司的利维商标被列入世界20大价值最高商标,也是唯一入选的服装与服饰业商标。1993年,利维的销售额是835亿美元,平均世界上每个人在“利维”上花销16美元。而1993年服装与服饰商标价值最高的前14位,包括利维、耐克等,其总销售额高达985亿美元。

这就是真正的国际名牌与我们的差距。要想缩短乃至消除这种差距,来不得半点急躁。由于作来料加工企业多而丢弃自己优势,曾拥有中国最大市场、最雄厚实力、最多设计师的上海在排全国服装企业八强座次时名落孙山。意识到自己的衰落,上海人焕发名牌意识,提出“九五”期间要创10个国际名牌、100个国内名牌,这无疑令人鼓舞,但他们一定也很清楚,市场是无情的,“耍花头”甚或“捣浆糊”恐怕都“勿来事”。

在计划经济时期,有限的消费品生产是面向大众的,品牌不过是一个简单的标识,甚至是可有可无的。而市场经济给予中国服装业的一个重要教训,即是“牌子是值钱的”。认识到这一点的人已不在少数,这令人高兴,但名牌产品是高质量、高信誉、高市场占有率、高经济效益的集中表现,则可以遗憾地说,真正理解的还很少很少。

从“服装大国”到“服装强国”,一字之差,改写它却不那么简单。 服装世界品牌衬衫