咖啡馆里的阿拉伯骆驼

作者:三联生活周刊文·吴伯凡

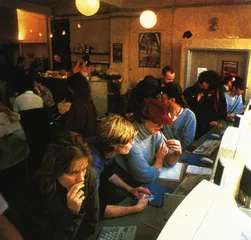

欧洲咖啡馆配置的加入互联网络的电脑终端,已改写了“咖啡馆哲学”

据说在西方,有不少人从咖啡馆里出来,就成了著名政治家、思想家和文学家。不少人都听说过,成功的林肯背后并不是某位可敬的女人而是一位很不可敬的女人和几个咖啡馆——林肯的太太是一个悍妇,林肯为了躲避她,就常常跑到咖啡馆里与人聊天、争论问题,久而久之,林肯就练就了出色的口才。一次大战前,俄国的政治放逐者聚集在巴黎的咖啡馆里谋划心中的理想国,造成了世界格局的巨变,其中有列宁、托洛斯基。海明威、费兹杰拉德在彷徨中也是在咖啡里寻找清醒的感觉。我们也听说过,一些思想家(如维特根斯坦、萨特)的灵感得自咖啡馆的闲谈(萨特的哲学就被一些人称为“咖啡馆哲学”)。在由过去的小说和电影给予我们的印象中,咖啡馆里总是灯光黯淡,烟雾弥漫,光顾这里的多是饱经风霜的中年和老年的男子。还有性情忧虑、面色惨白的诗人和诗人模样的怪人,要两杯咖啡或苦艾酒,自己喝一杯,对面放一杯,在无边的幻想中与身在远方或早已离开人世的朋友或情人默默相对……有时,几个本来素不相识但在这里用不着交谈即已同病相怜、交谈后即觉相见恨晚的落魄者、叛逆者经过在这里的几次聚会后,某个在日后影响深远的艺术或思想流派就诞生了……

现在你如果有幸走近欧洲随便哪个城市的咖啡馆,你将会看到一幅幅与这种印象迥异的景象。在有的咖啡馆里,急促闪动的灯光和震耳欲聋的音乐下,精力旺盛、性情乐观的青年人和中年人正以算不上高雅也算不上庸俗的方式寻欢作乐。当然也有一些更温馨、更有艺术情调的咖啡馆,那里有被人打上折页的杂志,有经年已久的老式安乐椅。但各式各样的咖啡馆却有一个不容忽视的共同点:它们都配置了已加入互联网络的电脑终端。顾客们能在电脑上网络上畅游世界,获取各种各样的程序和信息,发送长距离的电子邮件,或者干脆在这里为自己进入电脑作最初的训练。所有这些配有电脑终端的咖啡馆被称为“交叉网咖啡馆”(Internet cafe)。约一年半以前,伦敦的一家咖啡馆率先引入互联网电脑,向顾客开放。随之,这种新式咖啡馆在从马德里到雷克雅未克的欧洲各大城市迅速蔓延开来。这是世纪末梢的欧洲一种颇具特色的文化景观。

安德烈·古尚先生与其他几个人在布鲁塞尔共同创立了一个非盈利的组织,专门经营一个名为“疯狂爱情”(I' Amour Fou)的“电脑新闻组”(Cyber B@r),他认为,咖啡馆里的这种电脑沙龙弥平了电脑行家与外行之间的鸿沟,他说:“我们着眼于社会的效益。我们想通过消除信息高速公路的神秘色彩,使它对于每个人来说都是切实可用的,从而缩小电脑行家与非行家之间的差距。”“疯狂爱情”专线拥有不少Internet方面的专家(全都是自愿者),这些专家给初学者以技术上的帮助,在网络操作方面给他们以实际的指导。

互联网开辟了崭新的、在很大意义上将吞没咖啡馆原有传统的空间

电脑沙龙让许多尚无财力购买电脑并加入电脑网络的人感到他们与别人一样可以享受现代科技的成果,因而具有很大的吸引力。即使在欧洲,个人拥有电脑的百分比也是很低的(在意大利是15%,在德国是30%);而在大多数互联网咖啡馆里,每小时只要花上10美元,少男少女们就可以在电脑里调出他们最喜爱明星的资料,学生们可以在电脑上研究考试题,失业者在某个特殊的栏目里找到工作。在波恩,别致的新咖啡馆相当典型地反映了电脑沙龙是如何向没有电脑的大众打开了一个个新世界的:商人、中年夫妇和网络迷们在幽雅的环境中各取所需,各显其能。

电脑打破了许多人为设置的政治、文化、宗教等方面的壁垒,大大地拓展了人们从事社会交往和文化活动的空间。比如,在北爱尔兰,当地的互联网咖啡馆让分属于基督教和罗马天主教社区的年轻人(他们各自所属的教会是严厉禁止他们接触的)在电脑上“聚会”,“电脑空间”(cyberspace)成了他们唯一可以放心大胆进行交流的地方。进而言之,“电脑空间”并不仅仅是一个技术名词,它意味着文化的发展和变异获得了一种前所未有的资源和可能性,所以它更是一个文化性的名词。互联网咖啡馆中的电脑不是一种如桌子、椅子一般在咖啡馆“内”——一个咖啡馆的现有空间——安然服役的设施和用具,它开辟了一种崭新的、在很大意义上将吞没咖啡馆现有空间的空间,它不是一种改良性的而是一种异化性和革命性的设施。

另一方面,正是因为电脑具有这种异化性的力量,传统的咖啡馆引进互联网电脑并不是在丰富自身,而是在掏空自身,使咖啡馆的旧有的文化品格和内涵被排挤出去,电脑有如伊索寓言中那头被一个好心的阿拉伯人让进帐篷而最终将这阿拉伯人一脚踢出的骆驼。他已经或将成为咖啡馆里的不动声色的主宰。顾客走到咖啡馆后,再也用不着与其他顾客进行交流(至多也只是就电脑的某些纯技术性问题交流一下),大部分时间都是独自一人舍近求远地与各式各样的人和信息打交道。林肯要是转世为人,那么当他走进现在的咖啡馆后也只能有两种选择:要么坐冷板凳,要么坐在电脑前动手不动口地与电脑较智斗狠。过去,一个人走进咖啡馆是为了与他人交流(否则他完全可以一个人关在屋里喝咖啡或喝闷酒),在那里,即使不乏落落寡合的孤独者,但对于这样的人来说,在咖啡馆里与众人在一起“孤独”与在家里一个人“孤独”是很不一样的,而且很有可能他想遇到只不过没能遇到可以与之交流的人,否则他也没有必要到咖啡馆来。然而在互联网咖啡馆里,电脑成了插足于人与人之间的第三者。电脑固然使远在天边的人近在眼前,同时也使近在眼前的人远在天边;它摧毁了从前的许多壁垒,而它自身反成了人与人最大、最坚实的壁垒;信息高速路使人身不由己地走向世界,同时令人毫无觉察地把人囚禁在一单人囚室。(信息)高速路,并不能“带我回家”。

值得注意的是,有不少人走进咖啡馆并不是为了进行严肃的思想、学术的交流或在电脑设置的政治论坛上发表看法,而只不过是把电脑当作一种新鲜、高级的娱乐工具。在一些咖啡馆,你可以见到这样的情形:满屋子的人端坐着,仰望着头上的显示屏,兴致勃勃地观看着一场如火如荼的电脑游戏。马克—亚历山大·拉格尔是一位19岁的高中生,他每两三个星期就要在玩电脑游戏上花去60美元。“当你一头扎进电脑营造的世界里的时候,你会有一种异乎寻常的体验,”他兴高采烈地说,“当你把对手一下子干掉之后,你真的难以形容那种激动的心情。”玩者入迷,观者忘归;然而游戏毕竟是游戏,一场游戏一场梦,梦醒时分,已是夜阑人静,从咖啡馆里出来的是一个个互不相识的孤独的夜归人。卢依迪格尔·哈恩是一位36岁的机械工程师,他对这种现象很不以为然。“每个人都在自己的世界里自娱自乐,”他说,“这实际上不是一个咖啡馆;它更像是一个录像厅。”但咖啡馆的主人是不会理会哈恩们的这种反应的。英格马·梯姆今年31岁,与他人合作经营咖啡馆。他将指派专人到科隆、莱比锡、维也纳去开这种咖啡馆,甚至计划把这种咖啡馆开到埃及去。“这是大势所趋,”他说,“真正的繁荣即将来临。”这似乎是在说,Internet 一定要实现。

这繁荣当然令大多数人欢欣鼓舞。“互联网”为人们打开了一个在其中大有作为的广阔空间,天地为之一新,为之一宽。然而我们对其审慎地思考一番,就不免偶尔觉得互联网络同时也是现代科技向人类撒开的一张弥天大网,“天网恢恢,疏而不漏”。人,连同人们为了逃避孤独而走入其中的咖啡馆,都无所逃于这天地之间。唐太宗李世民对自己设立的科举制度非常得意,感叹天下英雄被他一网打尽;面对如此多的电脑纷纷入网,Internet是不是也将有如是感言?中国古代的诗人阮籍曾说:“常畏大罗网,忧祸一旦并。”但问题在于,只有冬烘如我者才会觉得加入Internet是自投罗网,因互联网而起忧当然会被人认为是比替古人担忧还要无谓、无聊的事儿。Internet给予人们的明明是一个跟头十万八千里的自由度,何罗网之有? 互联网咖啡馆