来自日本的交易大师

作者:三联生活周刊文·张先宏

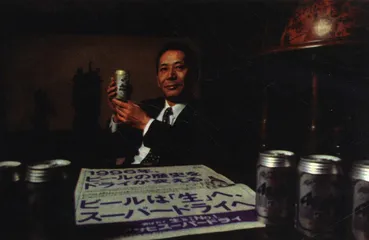

日本朝日啤酒公司和伊藤忠商事斥资5250万美元,联手购买了香港中策集团所控的中国啤酒公司75%的股权,声称它的市场占有率已居首位

1996年年初,中国酿酒工业协会啤酒分会杜绿君秘书长在媒体上郑重指出,日本的朝日啤酒并非像它自称的那样,在中国啤酒市场的占有率位居第一。很多人至此才知道,一个登陆未久的外来品牌朝日啤酒,竟然已欲挤掉青岛啤酒而执中国市场之牛耳。

事情缘起于1995年12月。日本第二大啤酒生产商朝日啤酒公司(Asahi)和著名的综合贸易公司伊藤忠商事(Itochu)斥资5250万美元,联手购买了香港中策集团所控的中国啤酒公司75%的股权,该公司生产的啤酒包括北京啤酒和烟台啤酒。

此举使朝日在华拥有的啤酒公司达到4家,为它进入中国北方市场,尤其是北京奠定了基础。朝日正是利用这一点大造舆论,声称它的市场占有率已居首位,势头之猛令中国啤酒业界震惊。

杜绿君女士提出了一整套标准说明朝日的说法是虚妄的。但不管怎样,朝日无疑已成功地在中国取得了立足点。尽管朝日在日本很有名并对中国市场觊觎已久,单凭它的一己之力能这样迅速地在华建功也绝非易事。

就在朝日把所有人的目光都吸引过去的时候,人们却忽视了这笔交易中的另一个重要角色——伊藤忠商事。它在朝日的明星光环背后隐藏不露。然而,没有伊藤忠,朝日在中国也许会一事无成。

商业界的恐龙?

对日本人来说,和对所有人一样,中国市场的诱惑力是无与伦比的:因为中国的劳动力比亚洲其他地方都低廉,据夏普公司(Sharp)说,工资只有日本的4%,而市场潜力却比其他国家大得多。

如果有人对日本无论是把中国作为一个市场、还是作为一个制造业基地所抱的热情产生怀疑的话,不妨看看松下(Matsushita)。自1992年以来,日本这家最大的电子产品公司在亚洲其他地区开了4家工厂,但是,仅去年一年,该公司就在中国建立了11家企业,使其在中国的企业总共达到了29家;在未来3年内,该公司计划还将再建立3000家企业。

1990年,日本公司在中国的直接投资只有3.49亿美元,而在1995—1996年,总投资额将增加9倍。日本进出口银行1月份对日本公司进行的一次调查发现,中国是最受欢迎的投资场所。与此同时,已经在中国境内的那些公司将建立更多的工厂和扩大投放当地市场的产品。

然而,中国的市场却又不那么容易渗入。为此伤透脑筋的日本公司逐渐发现,最有效的方式也许是骑在综合贸易公司的翅膀上。

综合贸易公司,日文音sogo shosha,中文又译为综合商社,是19世纪末产生于日本的一些代理商。在日本贸易会的两万余家会员中,有20家被称为综合商社的大贸易公司,如三菱商事,伊藤忠商事,丸红公司,三井物产,日商岩井和住友商事等,它们的机构遍及世界各地。美国《财富》杂志评出的全球500家最大销售额的企业中,前9家均为日本的综合商社。

不少人,其中包括日本人,近年一度认为综合商社的鼎盛时期已经过去。原因是,在商品销售日益便捷的现代社会里,这些商社已经成为“多余的中间人”。然而事实证明,在组织日本对亚洲投资方面,综合商社并不是商业界的“恐龙”。它们正在为其他国家带去急需的资金和技术,帮助日本企业把生产线转移到从缅甸到菲律宾的广大地区,以逃离不断上升的日元的梦魇。

“是综合商社创造了日本奇迹,”亚洲银行香港分行副总裁弗兰克·帕克德说,“它们具有真正的商业常识。”

在一个多世纪的历史上,综合商社从来没有像今天这样风光:它们正在成为亚洲崛起的经济中不可缺少的工具。与各方面建立非常良好的关系一向是它们的专长。例如,伊藤忠与印度尼西亚的Widjaya 家族建立了紧密的联系,这一家族控制着印尼第二大企业集团Sinar Mas。

日本综商社

并不多余的中间人

这样的联系在商业交易中不啻是制胜的源泉。在1994年Widjaya家族的一次盛大的庆典中,伊藤忠的人马得知家族在香港建立的中策集团有意出卖所控的中国啤酒公司的股份。而伊藤忠在国内与朝日啤酒公司是生意伙伴,早就知道朝日一直苦于入华无门。伊藤忠在此中成功地扮演了一次中介人的角色。

同样地,丸红(Marubeni)最近在中国南方帮助印尼最大的企业集团Salim建立了一家纺织厂。Salim在华有自己的网络,但却是丸红把中印双方的有关合作伙伴带到了一起。丸红的神奇力量得益于其总裁与Salim老板年轻时就建立起来的私交。

从曼谷到北京,商社的管理者们还热衷于同各国政府的头面人物拉关系。三井物产(Mitsui)驻马来西亚代表铃木是获得过马来西亚政府颁发的最高荣誉的极少数外国人之一,马哈蒂尔总理在他的自传中辟出可观的篇幅对其大加赞扬。四通八达的关系网为综合商社织就了世界一流的信息源。在海湾战争中,日本外务省通过商社在中东的经营机构而不是外交使馆来了解战争的进展。在印度尼西亚的第一个私营电站爪哇派腾电站投标中,三井的信息网极为有效,使它常常在看到正式文件之前就洞察了政府的谈判方略。

美国通用电气公司对日本综合商社在工程投标中的高中标率极为佩服。三井去年在华投标建设北仑港成功之后,通用电气公司找到三井请教方略。三井在北京的负责人说:“我们了解市场,了解真正的价格水平,也熟悉地方的厂家。所以我们知道该怎样讨价还价。”通用电气此后与三井合力,赢得了黑龙江省七台河市一项8000万美元的电站合同。

从它们在能源部门的作为,可对综合商社的运作略窥一二。日本商社一向在开发亚洲的自然资源方面发挥着重要作用。在过去,这完全是由日本国内的能源需求所驱动的。从60年代末期开始,它们就投资开发文莱的油气田,租用油轮把石油运回日本卖给用户。

在这一过程中商社扮演了无可替代的角色。文莱有石油而没有油轮,日本造船业发达却急需能源。要使双方走到一起达成协议需要极大的耐心,同时,由于耗资巨大,还需要有敢冒风险的勇气。

于是商社出来活动了。“三菱商事(Mitsubishi)来了,说我们所要做的事情就是在协议上签字,”日本兴业银行香港分部负责人说,“三菱愿意冒风险向银行贷款,因为它知道文莱有油田,日本有市场,三菱重工(与三菱商事同属一个集团)会建造油轮把两者联结起来。这样大的项目,需要6-7年的投入,没有谁能够承担,”但一旦综合商社开始动员各方面的力量,“所有的人都有了信心。”

商社在获取信息,承担风险方面的能力也使其对日本其他大公司的作用无人能及。在面向新兴市场的艰难攀登中,也许只有它们才能凿出抓手的地方。丰田(Toyota)也许在英国不需要三井,但在菲律宾就离不开了。“它们想和我们拴在一起,”三井的人士说,“我们在菲律宾共同建立了合资公司,也许有一天在中国也会这么做。”在丰田还没来得及这么做的时候,五十铃(Isuzu)已先行一步:去年,它与伊藤忠一起一次性购买了北京旅行车股份有限公司25%的股本。

“日本公司需要我们的协调,”三菱商事驻香港的计划和协调经理川井说。“当你看到那些一次性交易时,你会问‘为什么我们需要一家贸易公司?为什么要付中间费?’但从长远看,只要战略、资源或后勤供应方面出现问题,我们就会显现价值。”例如,商社会帮助本国公司在中国采购原材料、打开流通渠道、将人民币兑换成日元、把日元汇回国内,等等。

对神经紧张的日本企业家来说,商社的存在就好像为它们上了保险。“只要商社出面,人人都知道自己可以参加交易,”日本兴业银行的一位部门经理说,“如果事情出错,它们会出来收拾烂摊子,给参与者以保障。”商社的作用太大了,甚至影响到其他企业的成熟。“如果说这些贸易公司有什么缺点的话,那就是它们过于出色,也许制造商永远也无法发展起自己的国际能力,”日本大藏省官员承认,“它们对综合商社的依赖性太强了。”

活跃在亚洲第一线

与日本的其他公司相比,综合商社能够更灵活地适应现实,开辟不同的市场。今天,尽管商社仍旧占据举足轻重的贸易地位——伊藤忠估计仅它一家的对华贸易额就占了日中贸易总额的10%——但它们正在努力减少贸易色彩,转而成为投资者。为分散风险,它们越来越多地向其他企业掺股。最大的综合商社在上千家亚洲企业中都拥有股份。三井和三菱在泰国分别拥有180多家公司。它们的业务范围也不断扩大,从电信设施到石油开发乃至娱乐业,几乎无所不及。按照住友商事(Sumitomo)常务董事、中国总代表石井光春的说法,综合商社的现有功能共有11项,包括贸易、市场营销、项目规划、组织协调、金融、咨询、信息服务、投资、环保、技术转让和商品流通。

仍以能源为例,商社正日益把重心转向帮助亚洲国家开发自己的能源上,即使这样做没有直接的本土效益。在印度尼西亚,商社过去是开采天然气然后运回国内,而今则是投资购买价值26亿美元的派腾电站的一定股份,并帮助进行经营管理。电站的最终用户是印尼人。

然而目前综合商社最引人注目的行动不是在东南亚,而是在亚洲那些欠发达国家,特别是缅甸。它们去年和今年相继派出大型代表团访缅,填补了政府的空白,因为日本出于政治原因无法跟缅甸进行官方交往。

缅甸得益于三井80年代在泰国实施的一个想法:建设日本工业园区。这种园区使日本制造商能够转移到国外,在低成本而少风险的环境下运营。制造商只管生产,三井负责提供港口设备、发电设备和其他设施的投资。此举无疑对日本有利,但同时也成为泰国经济发展的催化剂。去年底,三井与缅甸的建设部达成了一项类似协议,主要内容为在仰光机场附近建立工业园区。住友等也有相同的设想。

综合商社在缅甸竞争的另一个方面是雅达那天然气田的相关项目。这个气田将于1998年开始商业生产。与此同时,缅甸政府打算把其拥有的天然气田15%权益中的5%出售给外国企业,几家商社都虎视眈眈,准备投资。

“我们的目标是开采、精炼和生产石化产品,”三井的香港负责人植松说,“在泰国,我们也是先开采油气,然后帮助建立化肥厂等项目。如果我们在缅甸发现气田,就可以把泰国的经验用在那里。”

有些奇怪的是,第一家在缅甸注册经商的商社并不是那些大公司,而是一家与三菱商事关系密切的小食品贸易公司。它的那些规模巨大的同行仔细观察其进展以学习当地的规则。例如,政府会怎样课税?官方汇率与市场汇率有哪些不同?从这种试验中综合商社获得了宝贵的市场信息,而商社能获取这样的信息是因为它们总是在第一线。

身处亚洲商场第一线,商社得以就形势的变化做出奇快的反应。当日本的纺织机器由于生产成本太高而停转生锈的时候,丸红立即在中国组建了垂直整合型的生产基地,产品不仅在中国出售而且销往国外。它拥有上海一家纺纱厂65%和一家印染厂50%的股份,前者的产品主要用于供应后者。另一家规模较小的纱厂产品用以供应一家地毯厂,这两个厂家也都有丸红的股份。它还在中国开有一家纺织厂,从丸红在泰国的附属厂采购羊毛。此外,它在华采购原料为日本最大的零售商大荣公司(Daiei)生产一种自有品牌服装。

边跑边想

综合商社也在一些方面招致了严厉的批评。例如,它们的多样化战略并不成功。几乎所有的商社都在80年代后期大力投资房地产,为高度投机性的“泡沫经济”添油加火。1990年开始,泡沫开始破灭,这使商社和其他许多日本公司一样,背上了沉重的债务负担。

而且,商社的利润与其巨大的营业额之间存在着令人意想不到的反差。三井是近3年中最赚钱的综合商社,但在它去年17万亿日元的营业额中,利润只有260亿日元。三菱在相同的营业额中利润为140亿,伊藤忠更少,仅为80亿。

因而市场上稍微一点风吹草动就会使商社出现亏损。商社自己也意识到,必须改善财政状况,把增加盈利摆在首位。这就是为什么近来它们把重点放在投资上的原因。

除了收支令人担心而外,还有人指责它们依靠贿赂打开市场。

尽管如此,商社不会轻易退出舞台。因为日本银行和工业企业害怕承担风险,得依靠商社替它们冲锋陷阵。与银行不同,综合商社一旦在竞争中失利或经营失败,政府不会花半点力气来保护它们。

“银行家们生活在温室之中,他们有政府来保护,”被三井派往缅甸工作的长井说,“而我们生来就在战场上。”

综合商社的员工们都不乏这样的认识,三井给它常驻昆明的代表竹桥交代了一项使命:用5年的时间结识包括政府官员和企业家在内的昆明所有关键人物,寻找一切可能利用的生意机会。竹桥白天到处奔波,晚上也不得清闲。据估计,日本商社每天晚上在全球范围内用来款待关系户和客商的花销超过100万美元。这意味着大量的鱼翅和寿司被消耗掉,不过不要紧:关系是综合商社的制胜法宝。

冒险和善变也是综合商社文化的重大特征,在拓展中国市场的过程中这两个特征表现得尤为显著。今天,商社在中国的商业网令人叹为观止,事实上很少有几家外国公司能像它们一样聚集起如此庞大的力量。三井在华设立了18家事务所,开设了80-100家合资企业。住友也有差不多同样的规模。老大伊藤忠,在华有23家事务所和170家合资公司,业务范围从啤酒生产到高速公路建设,从纺织到钢铁无所不包。

综合商社之所以领先于其他“外来户”,还有一个原因是它们很早就与中国有着千丝万缕的联系。以日本的三大经济集团之一住友集团为例,它是从炼铜起家的,而炼铜技术则是一位叫白水的中国人传给集团创始人的。石井光春说,至今,住友使用的“菱形井框”标志,还是取白水二字合成的“泉”之意,象征泉水自井框喷射而出,源源不尽而汇成江河湖海。中日邦交正常化20年前,住友即通过直系子公司开展日中贸易,1972年又被认定为友好商社,第一个与中国开展了直接贸易。

目前,综合商社在中国的摊子虽然铺得很大,但并没有赚取多少利润。而随着时间的流逝,许多商社在华人士相信,他们的投资终会获得厚报。

只是时间似乎永远不在商社一边。“我们永远不能一边等,一边想,”石井说,“我们必须边跑边想。” 日本综合商社