走访幼儿园

作者:舒可文摄影·舒可文

中国科学院第三幼儿园开展“活动区”教学,促进幼儿身体发育,培养独立精神

你的孩子是否爱去幼儿园

赵珊珊女士每次送她的儿子阿力去幼儿园,都要刻意作出欢天喜地的样子,躲避着阿力哀苦失神的目光,但儿子还是一路求情:“不去老师家。”张女士每天送儿子去幼儿园也遇到类似的麻烦。每当要出发时,儿子不是说要拉屎,就是说这双袜子硌脚,要另换一双。事实上,很多幼儿都会动用他们的小心眼,拖延去幼儿园的时间。

中国科学院第三幼儿园幼儿们的环境设计

幼儿,哪怕是从很小就入园的幼儿,多数不愿去幼儿园。如果你问他(她)幼儿园好玩不好玩,他们都说:“好玩”,问他们,老师好不好,他们也都是说:“好”,甚至会非常喜欢某个老师。但当被问到是否愿意去幼儿园时,他们又说:“不愿意。”

很多幼儿教师认为,只要老师态度好,给幼儿设计有趣的游戏就能使他们改善情绪。但事实是,幼儿离开父母,会产生“分离焦虑”,这也是再自然不过的现象。

你让幼儿去幼儿园干什么

那么,我们为什么一定要送孩子入幼儿园,让所有幼儿从小就体验“焦虑”的情绪呢?家长们通常的回答是:“没办法,职工”;“让他(她)过一过集体生活”;“让他(她)学点东西,在家就会瞎说”……

这使人不能不正视幼儿教育的职能和目的问题。

对此问题,几乎所有受访的园长的回答都是:保教结合,即对幼儿进行保育和教育,促进幼儿在体智德美诸方面和谐发展。这也就是国家教委1989年9月颁布的“幼儿园管理条例”总则第二、条第三条上的规定。

规定几乎是完美的,关键问题是对条例的解释以及具体的操作。保育方面的指标是硬性的,绝大多数幼儿园都有基本完善的条件和制度,很容易操作。在教育方面虽然也有具体的教条给以规定,但在实际上,任何人都可以在很大范围内随意加以解释。甲认为优良的品格,乙会认为讨厌;丙所谓的健康性格,丁会认为是精神空虚。事实上,有一部分园长的确很无奈地表示,专家们的理论互有分歧,对条例的解释常有变化,使她们感到很为难。同时,她们又都表示,她们主要还是从“实际”出发。面对这样的事实,我们自然会猜想,在所有解释中,包括对“实际”的解释的背后,可能是教育信念的分歧。

当然,无论哪一种教育信念都认为教育是为了促进幼儿健康地发展。但是当我们论及“发展”时,头脑里总有一个作为某个特定社会儿童的某一年龄特征的统计规范。如心理学家们设想的,儿童身体方面的生长阶段是可以研究的;心智方面、情感方面等也都如此。然而,当我们逾越了纯粹的身体范围,“发展”的概念立即开始带有了价值指向,即使“身心健康”这种平淡的概念中,其实隐含的也是“人应该是怎样的”这一观念。

所以,无论在幼儿园里教幼儿做什么,幼儿所承担的其实都是成年人(包括家长和教师)的生活理想。

你想让孩子成为什么样的人?

这是一个有关教育目的的问题,任何一个文明社会的文明人都有面临这个问题的机会。在教育学家的理论和教师的教学活动中,我们能比较集中系统地看到这一问题的回答。

英国教育学家沛西·2能强调个性是至为重要的,让个性从每个儿童的天性材料中不受阻碍地发展起来是教育的目的。因为个性是心智自由的体现,而心智自由是一切美德的源泉。英国60年代主持著名的萨默希尔学校的尼尔更是一向主张给儿童自己管理自己的自由。他说,这些自由的儿童似乎不用教就能知道自由与放任的界限。而用任何形式的权威来强迫儿童做任何事情都是错误的,因为外来的强制是对人性的诅咒。但是强迫儿童不乱扔石头和强迫他学外文是有极大差别的,前者关涉他人,而后者是自己的事。

同样也是强调个性发展的权威,同时也强调“共同经验”,都有一些必须引导儿童认识的一致观念,多元的价值追求才有可能。R.S.彼得斯提出,在儿童具备明智的独立意识和行为之前,向他们传授属于公共遗产一部分的技能、知识是重要的。教育就是在传授活动中,帮助个体回答“我要干什么?”的问题。

我们的幼儿园园长们在谈到这一问题时,回答中大部分内容相类似,完全符合:1989年6月国家教委发布的《幼儿园工作规程》总则第五条和第四章的规定。幼儿园的主要活动内容也是按规程设计的。但在具体的演绎中,每个幼儿园却各有不同的倾向。

规矩 创办于延安时期的六一幼儿园把规矩作为东方教育的特点。园长魏女士曾考察过美国的一些幼儿园,她看到那里的孩子们非常没有规矩,她说,西方教育虽有长处,比如鼓励个性发展,但也不能否定我们的传统。我国是一个礼仪之邦,是讲规矩的。其实任何社会都有规矩。所以,“六一”比较重视行为习惯、生活习惯的养成,训练幼儿从小养成良好的行为方式。在这个幼儿园里,所有的工作人员,剪树枝的、送饭的,都能得到幼儿的尊重,而不是看不起他们,见面都叫“叔叔好”、“阿姨好”。在六一幼儿园,如果有小朋友生病住院,幼儿们被鼓励以各种形式向同伴问候;节假日,教师嘱咐幼儿向父母问好,目的是让幼儿学会分担别人的忧愁辛苦。六一幼儿园有一个特点,很安静,原因是幼儿们出入时都要求保持安静。带队的老师嘱咐说:“叔叔阿姨在工作,不能打扰他们。”园长认为,这些做法虽还不能使幼儿达到深刻认识,但多次重复后能够形成动力定型,以后遇类似情况,就知道该怎么做,将来在社会上才能站得住脚。

自理 中国科学院第三幼儿园,像多数幼儿园一样,从1992年起开展“活动区”教学,即在教室内划出数个小空间,每个空间内设置不同的环境和教具,并有不同的活动内容。活动区的设置原旨是为了补充集体授课中,幼儿接受程度上的差异,在三幼则被演绎为有声有色带“发现”的活动。在这个幼儿园里,能看到与其它幼儿园有明显不同的环境设计,整个幼儿园到处是稚拙的装饰作品。园长李树榕骄傲地说:“这些都是孩子们自己做的。”在这所幼儿园里,强调的是自理,从生活琐事和知识学习中,都鼓励幼儿自己动手。走进小班,很容易就会发现某个活动区的矮墙上钉着几件小衣服,很特别,那不是孩子们的衣服,也不是娃娃的衣服,这些衣服的扣眼和扣子都比较大。园长解释说,小班的幼儿年龄小,还不能自己穿衣系扣,这个活动区就是让他们练习系扣的。此外,矮墙上还有几个小篮子,里面装的是五颜六色的碎布拼成的布块,每块布上都有几个扣子和扣眼。在中班,有一个名目为“时间”的活动区,里面摆放着很多纸做的钟表,表针有的可动有的不动,背景是太阳月亮等。这些钟表有些是教师自制的,也有些是家长做的。在这个活动区的教学,是引导幼儿“发现”钟表和天象的关系。大班有一个活动区摆满了各种贝,背景是深蓝色的海底,名为“海底世界”。在这里,还能看到各种昆虫标本。这些贝壳和昆虫中有一部分是幼儿提供的。园长认为,培养幼儿的自理能力(包括生活自理和主动观察发现的能力)不仅能促进身体的发育,也能养成独立精神。

小牛津才艺双语幼儿园把爱作为幼儿教育的中心环节

爱 则被小牛津才艺双语幼儿园李燕舒女士作为幼儿教育的中心环节。这个幼儿园的伦理教育指的就是在所有教学活动中,向幼儿展示爱的情感。李燕舒说,一个人是否能工作得好,是否有职业道德,是否有进取心,都取决于爱——人类的爱。而一个人有这种爱,是由于他得到了爱,尤其是在幼儿时期。所以她要求所有的保教人员都把自己设想为幼儿们的母亲。有一个两岁3个月的男孩刚入园时非常“闹”,怎么办?“给他爱”。这个男孩无论在幼儿园的什么地方都有“爱”包围着她,厨师给他喂饭,出入园时门卫也抱一抱亲一亲。李燕舒说,小孩,你给讲什么呢?只有爱,是他们抓得着、摸得着的。

按照福禄培尔的思想,幼儿园应该通过游戏与自我活动,启发幼儿天资,达到生命自我教育的目的

竞争 中国科学院第一幼儿园的有些家长反映,一幼的教学非常有成效。现在,一幼正在开展的活动是冬季锻炼达标。达标活动的项目有跳绳、拍球等,目的也是培养幼儿的能力。达标的幼儿会得到奖励,当然不达标的也会得到份量小一些的纪念品。在这个幼儿园,使人感到竞争意识很强,当问到为什么幼儿在家里不好好吃饭而在幼儿园就能好好吃时,这里的教师说,在这里有小朋友比着吃。如果不好好吃,老师就引导说:“你看,别的小朋友吃得多快,你也快吃啊。”这种对竞争意识的刺激,似乎在睡觉、游戏、学习各个方面都有体现。一幼的业务负责人说,幼儿园并不要求教师一定让幼儿必须达标,但每个孩子都有上进心,对孩子能力的激励,是为孩子将来的能力实现提供一个基础。

你的孩子乖不乖?

在我们中国人的心目中,乖孩子就是好孩子,学习成绩好的孩子就是乖孩子。这种评价标准,幼儿园教育中有充分体现。

现在,所有幼儿园园长及教师都知道幼儿的教育要在“玩”中进行和完成,所谓“愉快教学”。一个3月的上午,在北京某幼儿园,一位年青教师带领幼儿们在操场上寻找观察刚刚萌发的青草,大概是教授有关春天的知识。这时,有3个男孩离开大家,跑到操场上有弹簧的木马上去玩,就听老师正色地说:“我只说让大家找青草,可没说玩玩具。”男孩子立即跑回去了。幼儿在幼儿园里拍球、跳绳的活动本身的确对他们有益,也会是愉快的。如没有纪律约束,“小皇帝”们会把家里的形象带进幼儿园,无法培养良好的行为习惯。但愉快教学中加进过度的纪律管束,又会影响幼儿愉快的心情。

当然,幼儿心理状况现在已被关注,并已被纳入教师的考虑之中。但如何把握得准确,却不是一件容易的事。

去年9月的一天,当我走进北京大学郎润园幼儿园时,看到一个孩子在教室里站在门口哭叫着“妈妈”,显然是刚入园的。室内两个老师(或保育员)置若罔闻。我在院内停留了约40分钟,哭声始终未止,并且,那个幼儿始终站在门口,至少在40分钟内没有被关照。这样的保教态度,当然无法再谈愉快教学。

当然,我们的多数幼儿园条件有限,2至3名教师要照料30-40个幼儿,难免照顾不周,所以在幼儿园里必须讲“纪律”,如果没有纪律约束会出事故。即使有优越的条件而且百分之百的愉快也是不正确的,那样会造成放任。小牛津幼儿园有一个男孩有一次把桌子推翻了,老师告诉他“你会发脾气,我也会,今天我就要发脾气。你把桌子扶起来。”那孩子因为不愉快,哭了,但不愉快不等同于心理压力。科学院三幼园长说,教态与教学有重要关系。一个不当的眼神很可能给孩子造成心理压力。不愉快可以被消解,心理压力则会积淀起来。

同样条件有限,幼儿园也可以操作得合理一些。

中关村幼儿园是一个规模很小的幼儿园,但当我在这里观看幼儿活动时,小班两位老师,一位姓董,一位姓陈,各自抱着一个幼儿,我奇怪为什么这两个孩子不和大家一起坐呢,她们回答说:“新来的。得多抱抱。”

你说什么是最重要的?

在成人社会中,我们能看到各种各样的面孔,面孔后面是各具特点的品性,品性的不同无疑与5岁前的心理经历不同有关。有的心理学家更绝对地认为,5岁前的经历决定了人们的一生一切。

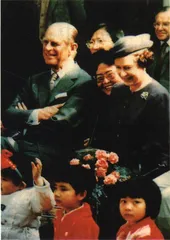

英国女王参观六一幼儿园(六一幼儿园提供)

人类所有品性中,什么是最好的最重要的?在决定我们生活中重要部分的人中有政治家、医生、法官、教师;也有日常生活中和我们相爱的人,我们希望这些人哪怕有一些别的不足但一定是真诚的。因此可说,在我们的生活中真诚是最重要的。

儿童本质就是真诚的,我们应该珍惜这种本质为好。

/ 关于幼儿园 /

幼儿园始办于19世纪初期,其名称系德国教育家福禄培尔(Friedrich Froebel,1782—1852)所创。福禄培尔是瑞士教育家裴斯泰洛齐(Johann HeinrichPestalozzi,1746—1827)的学生。裴斯泰洛齐受卢梭教育思想的影响,舍弃了神学研究,以1774年起在家中培育贫苦儿童。他认为,“教育必须顺乎自然”,人性具有无穷的应变能力,人的道德修养和知识造诣由他自己负责,教育应发展人的天生才能,提倡“生命自己进行教育”。裴斯泰洛齐认为,应为儿童的早期教育提供一个充满家庭气氛的环境,以便让儿童度过一生中最愉快的时期。

幼儿园的前身是幼儿学校。世界上第一所幼儿学校是19世纪由英国空想社会主义者欧文(Rober Owen)开办的。欧文19岁时成为曼彻斯特一家大棉纺厂的经理人,他劝说他的股东买下拉纳克郡的新拉纳克纱厂,于1816年在新拉纳克厂开办了第一所幼儿学校。其开办幼儿学校的背景是因为妇女走入劳动市场,幼童的教育与抚养无人关心。欧文之后,福禄培尔吸取他老师裴斯泰洛齐的思想,1837年在德国勃兰登堡开办“儿童养育学院”,吸收3—7岁的幼儿入院。福禄培尔根据“人本质上是有活动力和创造性的,而不是仅有接受能力“这个前提,组织儿童通过游戏和自我活动,来启发他们的天智,达到调动生命以自我教育的目的。福禄培尔提倡把儿童看作花木,学院看作园地,教师看作园丁,教育看作培植的过程。1840年福禄培尔正式给他的学院命名为“幼儿园”,意为园丁培植幼儿的园地,之后倡导幼儿园运动,赢得了全世界的拥护与支持。

在福禄培尔之后,意大利教育学家蒙台梭利(Maria Montessori,1870—1952),发展了福禄培尔的思想。蒙台梭利从医科大学毕业,从帮助心智迟钝的儿童进行精神治疗着手,1907年起开设“儿童之家”,收教智力正常的儿童。蒙台梭利反对把“儿童像标本蝴蝶钉死在各自的位置上”,提倡通过儿童身体的自由活动和自助教学器材发展儿童的直觉和感知能力;提倡教师提供并演示专门的“教具”,但始终处于幕后,让儿童自己操作,以便使生物的和智力的发展结合在一起。但蒙台梭利也认为,儿童在一定年龄就存在着与这年龄相对应的“敏感期”,在这时期,儿童的兴趣和智能最适于获得某种知识,应让儿童在6岁前学习读、写、算。

在我国,第一所幼儿园是1898年由英国传教士在厦门彭浪屿创办的怀德幼儿园。1901年,光绪颁发更新上渝,宣布实行“新政”,废除科举。1903年,张之洞制定癸卯学制,规定设蒙养院,收3—7岁幼儿。1904年武昌模范小学堂开设第一个蒙养院。1912年,蒙养院改名为蒙养园,1922年起定名为幼稚园。在我国的幼儿教育中,陶行知提出解放儿童的头脑、双手、眼晴、嘴、空间和时间,以启发儿童的创造力。

1949年全国解放后,幼稚园改名幼儿园,明确幼儿园的双重任务为:解放妇女的生产力和更好地发展幼儿的全面教育。 幼儿园