奥斯卡奖之内之外

作者:三联生活周刊文·孟昕 奥斯卡奖像好莱坞本身一样,有多重功能。它是电影工业每年一度的庆典,一次自我加油鼓励,一次向电影艺术家和各种制作专家的致意,一次最集中的公关曝光,一次让大家辛劳之余开心放松的大派对。好莱坞的这一举措自然是又要娱已又要娱众,因为有这么多星光闪闪。奥斯卡奖还是一桩赚钱生意:仪式本身吸引电视观众,得奖电影可以再在市场上推销多卖出一些票,得奖者不光得到祝贺而且价码升高,服装设计师赶紧让明星们穿自己牌子的衣服上台去去展示广告:娱乐记者又可以找到不少花边新闻,奖与不奖,不过度一个好时光而已。

奥斯卡奖像好莱坞本身一样,有多重功能。它是电影工业每年一度的庆典,一次自我加油鼓励,一次向电影艺术家和各种制作专家的致意,一次最集中的公关曝光,一次让大家辛劳之余开心放松的大派对。好莱坞的这一举措自然是又要娱已又要娱众,因为有这么多星光闪闪。奥斯卡奖还是一桩赚钱生意:仪式本身吸引电视观众,得奖电影可以再在市场上推销多卖出一些票,得奖者不光得到祝贺而且价码升高,服装设计师赶紧让明星们穿自己牌子的衣服上台去去展示广告:娱乐记者又可以找到不少花边新闻,奖与不奖,不过度一个好时光而已。

这样的衣香鬓影夜礼服场合,衣服的话题自然比艺术多。当年雪儿的只要露面就衣不惊人死不休让人难忘,现在的时代不讲究惊世骇俗,所以明星们都走高雅得体路线,经常让记者嫌缺少火花镜头:像去年唯一乍眼有创意的服装来自澳大利亚,由得到剧装设计奖的《普瑞茜拉:沙漠女王》的设计师穿着上台,是全部用运通购物金卡串成的一件金色无领无袖吊带装,金卡是由运通公司提供的无效卡。《普瑞茜拉:沙漠女王》的题材是男扮女装,剧中的服饰都配合其主题,极为别出心裁,巧思夺目,得奖的创作者自己露面自然也不同流俗。结果这衣服被运通买去做展览广告。近年反映时代特征的服饰标志是因为纪念艾滋病而流行起来的小红对折绸带,不分男女人人必系,成了比女人项链,男人领结都重要的装饰品。有一次克林特·伊斯特伍德还干脆把它系在领口代替了领带领结……人文关怀成了时尚关怀,或者,时尚关怀透露着人文关怀?

反正这跟晚会的面面俱到一样……不光要奖励本年度的杰出人才,也要庆祝纪念有关电影的种种:选个主题回顾一番历史,如音乐片,或女性与好莱坞,等等;挑一位电影大师向其致以崇高敬意,如费里尼,如印度大师雷都在接受大家最后的起立、鼓掌、崇敬之后不久就辞世了,那敬意成了电影业和观众一次最后的礼仪;选一位为慈善事业作出突出贡献的明星为其发人道奖,得奖者如保罗·纽曼,演戏之余做沙拉油玩,做得兴旺发达,赚的钱全部捐给慈善组织,其正派与其蓝眼魅力和赛车嗜好一样有名。有时明星们也把自己的政治热情带入晚会,在颁奖与领奖发言时大鸣人间不平事,就像马龙·白兰度,干脆拒绝出席而找位印地安少女代为上台,使得主办人尴尬不安。今年在种种惯例之外,95年法国新浪潮一代名导演,后来到好莱坞拍片的路易·马勒意外地过早辞世,奥斯卡仪式上对其艺术生命与事业的追思庆缅自然是少不了的一项。 颁奖人都是本年度影坛活跃分子,没得到提名也应该算无功劳有苦劳,所以都要安排其在台上露一面,也算是一种承认。提名的电影配乐歌手则要表演一番,正好切题而又成为晚会的主要娱乐节目。歌手布鲁斯·斯普林斯汀前年第一次触电为艾滋病题材电影《费城故事》写主题歌《费城的街道》而得奖,今年描写死刑犯的《行走的死囚》又为配合电影招集了若干乐坛高手出了盘CD,斯普林斯汀仍是主题曲作者。他的音乐形象近年愈发返朴归真,描写美国生活放逐,黑色而野性的一面,与《行走的死囚》一片甚为配合。惠特妮·休斯顿演黑人畅销小说《屏气待舒》,配合电影的乐带集合各位黑人大牌女歌手,大大流行,在晚会上当然也要施展高亢歌喉。今年颁奖会不会爆出冷门

颁奖人都是本年度影坛活跃分子,没得到提名也应该算无功劳有苦劳,所以都要安排其在台上露一面,也算是一种承认。提名的电影配乐歌手则要表演一番,正好切题而又成为晚会的主要娱乐节目。歌手布鲁斯·斯普林斯汀前年第一次触电为艾滋病题材电影《费城故事》写主题歌《费城的街道》而得奖,今年描写死刑犯的《行走的死囚》又为配合电影招集了若干乐坛高手出了盘CD,斯普林斯汀仍是主题曲作者。他的音乐形象近年愈发返朴归真,描写美国生活放逐,黑色而野性的一面,与《行走的死囚》一片甚为配合。惠特妮·休斯顿演黑人畅销小说《屏气待舒》,配合电影的乐带集合各位黑人大牌女歌手,大大流行,在晚会上当然也要施展高亢歌喉。今年颁奖会不会爆出冷门

这是自娱而娱人的派对,一切情感都众目睽睽,自然看得见如电影般的人性种种。有时,像上面所提,向影坛大师致意,全场鼓掌起立诚挚热烈,大师正在消逝的形象就如一部好影片的有力结尾,让人感怀。有时,是不见多年的昨日光艳美女踟蹰出台,背后的银幕上是她光芒的过去,生命中响过无数次的掌声再次响起,却是久远的昨天的回声。她站在舞台中心,她感动不已,她致辞——像昨日的明星,一言一行都不随便,修饰有加,然后,她又被人搀扶而去。奥黛丽·赫本逝世,奥斯卡上由与她同演《罗马假日》的格里高里·派克主持纪念,一对金童玉女,她在银幕上再次展示高雅纯真,他白了头发在台旁解说缅怀。然后是她的儿子,从他手中接过影坛心意。简·方达与父亲不和多年,因为一部《金色池塘》化解宿怨,女儿在台上替父亲领最后一次奖,父亲则已住院只能在电视前观看,接受同行女儿的情感告白。生活模仿艺术,这该是最现成的好莱坞电影结局吧。

在这种场合,最合适的电影当然是规模大一点的,有人情味的,艺术性强观念又不太过火的之类。这么看,就可见去年的《阿甘正传》之合适不过。今年的奥斯卡算是很与以往不同,因为没有类似的影片可以独占鳌头,倒引人议论纷纷。今年的影业有高成本而最后成了笑话的《水世界》,脱了半天衣服费力不讨好的烂片《艳舞女郎》;有几乎部部作品都被改编的简·奥斯汀热;有香港式打斗。种种热闹之后品头论足,今年的大片有影星导演梅尔·吉卜森的古装巨制《英雄的心》获10项提名,但没人预测它能囊括各项大奖。《阿波罗13》写航天卫星,又是美国光荣梦想,中规中距太中产阶级,反而让人不愿太多提了,虽然有人认为影片没有一寸镜头用的是资料片,全部是实拍,功力应该受到承认。华人导演李安据简·奥斯卡小说改编的《理智与情感》收放自如又正面温馨,精致古典又通俗乐观,也是得奖热门,但没有太特殊的东西,不至成为唯一焦点。除了这些意料之中的片子,今年的提名算是出人意料之选最多的。首先是小影片特别多,意大利的《邮差》和澳大利亚的《猪宝贝》都是没有明星,拍得精致,充满人性的小作品,让大投资大制作跌破眼镜。两部也是低成本而内容低沉的电影《离开拉斯维加斯》(《Leaving Las Vegas》)和《行走的死囚》(《Dead Man Walking》)则挤掉名导演西赛科斯(《赌场》)和奥利佛·斯通(《尼克松》),获得最佳导演提名。前者写一个酒鬼作家决心喝酒喝到自杀,在赌城与一个妓女的邂逅。后者写一个天主教尼姑为死刑犯作心理安慰,探讨死刑问题,罪犯的救赎等。两片都探讨人生中的黑暗面,残缺与边缘的人生,陌生心灵的接触与慰安,两片都没有圆满的结局和单向的结论,男女主角的表演也都大受好评,全部获男女主角提名,而且都有夺魁之势。但如前所说,这种电影题材低沉黯淡,没法拿来作庆祝用,所以导演得了提名,影片却未获最佳提名,被人引为怪事。其实,去年的《黑色通辑令》就是给了导演泰伦梯诺一个最佳编剧了事。这也没什么可批评的,毕竟奥斯卡是一项好莱坞主流活动,谁都知道它的运作,本来也不期望它能多前卫。倒是没有了这种中庸,前卫们也无独特可言。 其实美国的电影奖还很多,金球奖类似奥斯卡,但分出喜剧片正剧片之类,可以多奖励几个人。也有类似百花奖的大众选择,纽约影评协会和洛杉矶影评协会也分别有自己的主张。这种奖一般都要与奥斯卡不同,比如今年纽约影评人女主角奖给Jennifer Jason Lee,为她在《乔治王》中演一个没有天才的摇滚乐女性。她演了不少边缘角色,不是票房明星,行中人对她这次表演也评价不一。影星罗伯特·雷德福为了鼓励新进声音,发展主流之外电影,在天寒地冻偏僻空旷的犹他州设立的日舞电影节则完全针对独立制片电影和名不见经传的新人,坚持多年精神可嘉。本来规模很小,可是发掘新人的确不少,规模渐大,还在电视上设立了专播独立制片电影,不插广告的“日舞频道”,现在已经越来越被希望吸收新血的好莱坞重视,电影节去的名人越来越多,弄得雷德福直叫要找更边缘一点的电影。所以,边缘与中心是不断变换的。好莱坞要新人,新人得了奖也容易被推销出去。电影吸引观众需要宣传,可是越是小规模的片子宣传越难,因为做报纸,电视,杂志广告都是要花钱的,只有像奥斯卡之类的机会是又免费又有效,名字被提一下自然也省时省力省钱不少。

其实美国的电影奖还很多,金球奖类似奥斯卡,但分出喜剧片正剧片之类,可以多奖励几个人。也有类似百花奖的大众选择,纽约影评协会和洛杉矶影评协会也分别有自己的主张。这种奖一般都要与奥斯卡不同,比如今年纽约影评人女主角奖给Jennifer Jason Lee,为她在《乔治王》中演一个没有天才的摇滚乐女性。她演了不少边缘角色,不是票房明星,行中人对她这次表演也评价不一。影星罗伯特·雷德福为了鼓励新进声音,发展主流之外电影,在天寒地冻偏僻空旷的犹他州设立的日舞电影节则完全针对独立制片电影和名不见经传的新人,坚持多年精神可嘉。本来规模很小,可是发掘新人的确不少,规模渐大,还在电视上设立了专播独立制片电影,不插广告的“日舞频道”,现在已经越来越被希望吸收新血的好莱坞重视,电影节去的名人越来越多,弄得雷德福直叫要找更边缘一点的电影。所以,边缘与中心是不断变换的。好莱坞要新人,新人得了奖也容易被推销出去。电影吸引观众需要宣传,可是越是小规模的片子宣传越难,因为做报纸,电视,杂志广告都是要花钱的,只有像奥斯卡之类的机会是又免费又有效,名字被提一下自然也省时省力省钱不少。

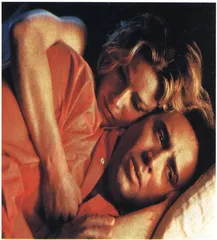

今年的奖项里女演员的竞争激烈,也与以往的不同。好莱坞一贯缺少令女演员过瘾的好角色,已是常为人批评的垢病,今年却出现最佳女主角选不过来之局面。梅丽尔·斯特里普在《廊桥遗梦》中演中年女人的神态情态实在无懈可击,但过去得奖太多这次又好手云集,所以一个提名也就够了;莎伦·斯通被大导演西赛科斯启用演《赌场》,与罗伯特·德尼罗演对手戏,终于突破性感形象获演技肯定,但真得奖可能还要继续奋斗;剑桥毕业的知性女演员艾玛·汤普森改编《理智与情感》,又获编剧提名又获女主角提名,最后可能会以改编奖上台;《离开拉斯维加斯》女主角伊丽莎白·舒不很有名,又第一次入围,得到提名也算很好了;人们都估计这次奖杯会给《行走的死囚》中演一南方天主教女尼,为死刑犯做心理安慰的苏珊·萨兰唐。自早年与法国导演路易·马勒合作《漂亮宝贝》、《大西洋城》,到中年后愈发事业突破,女性主义的《萨尔玛与露易斯》,萨兰唐已获提名多次而未得奖,在影坛已有口皆碑,所以今年按一般情理肯定要正式为之加冕。

获最佳导演提名,影片却又不获最佳提名,或影片获提名,导演又不获提名,奖与不奖总是阴差阳错的。今年的男女主角未获提名而让人觉得出乎意料的是约翰·特拉华塔和妮可·基曼,他们演的都是黑色幽默喜剧,很受舆论好评,此次却落选,加上正统喜剧《美国总统》一片毫无声息,再次证明演喜剧给人以容易之感,不易受承认……有名的前例是加里·格兰特就从未得过奥斯卡奖——当然这只能说是偏见。 如此这般种种,可见得不得奥斯卡奖并不是美国电影的标准,只是给大家一个认识别人讨论别人承认别人的机会,至于各种高低优劣都已有数,提名的,未受提名而被人抱不平的,都是奖励。至于根本没被提到的,也许更有值得一看者。像奥利佛·斯通的《尼克松》,起码在政治内容处理上引人讨论。写世纪初英国文化人生活的(Cartington),拍象征派诗人兰波和魏尔伦的《日蚀》,有关一个神职人员同性恋的(Friest)等等,也都在小范围内引人讨论。奥斯卡奖的外国片奖主要也是对其在美国的商业成功有利,至于影片的好坏,该知道的人已经都知道了,本来不感兴趣的观众可能因此知道了去看一看;所以得不得奥斯卡奖,对于一部外国片最关心的恐怕是此片的发行商,因为这跟他的利害关系最明显。中国海峡两岸对参赛奥斯卡不知为何特别关心,其实除了商业考虑别的大可不必。内行人早有定评,一般的美国观众不看外国电影的还是不看,有看外国电影水平的,再多一次听说的机会而已。得奥斯卡奖吸引美国观众是最有用的,可是靠这个奖而吸引本国的观众就显示出自己的电影业之不健全了。既然有自己的庆典,其实也可以搞得皆大欢喜,也顺带给别国来宾发发奖之类。当然,也有对此不感兴趣的,比如英国的电影节就没有太有名的,好像与英国人有种对声名偏好低调的态度有关。其实英国的影剧人才极多,成为好莱坞名人的也很多,只是回到家里,总有莎士比亚不断演着,高手如云,明星反而有点怕招摇,非得自我调侃一番不可。

如此这般种种,可见得不得奥斯卡奖并不是美国电影的标准,只是给大家一个认识别人讨论别人承认别人的机会,至于各种高低优劣都已有数,提名的,未受提名而被人抱不平的,都是奖励。至于根本没被提到的,也许更有值得一看者。像奥利佛·斯通的《尼克松》,起码在政治内容处理上引人讨论。写世纪初英国文化人生活的(Cartington),拍象征派诗人兰波和魏尔伦的《日蚀》,有关一个神职人员同性恋的(Friest)等等,也都在小范围内引人讨论。奥斯卡奖的外国片奖主要也是对其在美国的商业成功有利,至于影片的好坏,该知道的人已经都知道了,本来不感兴趣的观众可能因此知道了去看一看;所以得不得奥斯卡奖,对于一部外国片最关心的恐怕是此片的发行商,因为这跟他的利害关系最明显。中国海峡两岸对参赛奥斯卡不知为何特别关心,其实除了商业考虑别的大可不必。内行人早有定评,一般的美国观众不看外国电影的还是不看,有看外国电影水平的,再多一次听说的机会而已。得奥斯卡奖吸引美国观众是最有用的,可是靠这个奖而吸引本国的观众就显示出自己的电影业之不健全了。既然有自己的庆典,其实也可以搞得皆大欢喜,也顺带给别国来宾发发奖之类。当然,也有对此不感兴趣的,比如英国的电影节就没有太有名的,好像与英国人有种对声名偏好低调的态度有关。其实英国的影剧人才极多,成为好莱坞名人的也很多,只是回到家里,总有莎士比亚不断演着,高手如云,明星反而有点怕招摇,非得自我调侃一番不可。

所以奥斯卡奖自有它的不可代替之处,有能力办还得爱办。美国人开朗自信、敬业乐业、崇拜成功、爱说爱笑——还有什么比奥斯卡更合适更能使之光彩夺目的场合? 奥斯卡好莱坞