从“红高粱”快餐店谈开去

作者:三联生活周刊 (摄影:庄海燕)从“红高粱”快餐店谈开去

(摄影:庄海燕)从“红高粱”快餐店谈开去

文·黄平

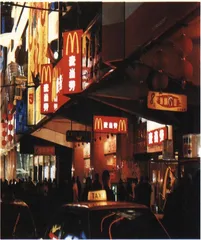

朋友告诉我红高粱快餐连锁公司新近在北京王府井麦当劳对而开了一个餐馆,专营中国北方的传统烩面,生意还蛮不错。周末下班,我正好路过王府井,顺道看了看,发现果真全都是烩面系列,加上一些中式小菜和饮料。价格也比麦当劳便宜一半左右,装潢样式倒是麦当劳式的,连餐馆标记也与麦当劳大同小异。

据红高粱北京公司的总经理乔赢先生对我说,虽然这家小餐馆才开张不到一个月,但是生意火爆,而该公司的目标是与麦当劳竞争,最终要做到“哪里有麦当劳哪里就肯红高梁,但是哪里有红高粱却未必就有麦当劳。”这位乔先生列数了如下理由作为自己自信的依据:1.中国文化的历史比美国文化的历史悠久;2.中国人的经营之道不会比美国人次;3.就食物说食物,中国食品在营养、味道等方面都不比美国食品差,而加上在中图开餐馆,中国人自己投入的单位成本要低得多。

这位年轻的总经理先生的话引起了我的一些思索。其实,文化历史悠久也许反而正好敌不过后来的新兴文化,至于说经营之道,似乎现在还不敢一般地就说不比别人的次。至于食物本身,我们的传统食物虽然色香味美一应俱全,但是不应忘记麦当劳是打着美国文化的旗号风靡全球并长驱直入中国的。根据我在东欧和其它地方的观察,人们热衷于麦当劳(还有可口可乐、肯德鸡等),并非因为其有多么可口,而更多地是因为欣赏这类食品,对于发展中国家和才开放的社会的大众来说,常常就意味着领略美国文化、体验西方文明。我曾经于1989年以后在布拉格等地亲眼目睹过市中心第一家麦当劳开张的盛况。尽管大街对面就有许多香气扑鼻的传统式餐馆,却倍受冷落,而麦当劳却是人山人海、水泄不通。有一段时间,北京只有王府井一处有麦当劳,我的一些高级知识分子朋友到了星期天,宁可专程从海淀跑过来,用他们自己的话说,“去不了西方,吃也得吃一回西方文化!”

如果只是吃一回,当然也没什么,问题就在于麦当劳决不只想让我们吃一回。它花了很大的工夫改善经营,包括服务的态度、环境的卫生、办事的效率(本来作为快餐店,还有价格便宜)等等,从而所向披靡地打向世界的各个角落。

如同所有的煽动并操纵消费主义的大财团、大公司一样,麦当劳首先瞄准了天真的儿童(以及妇女)。乔赢先生对我说,麦当劳吸引了孩子们,而孩子只在消费群体中占30%。但是我们不应该忘记,今天,在一对夫妇只生一个孩子的中国城镇,孩子是年轻父母们(甚至还有年老祖父母们)的小皇帝或新上帝。我看到过一个电视广告,其用一个孩子之口问“今天我喝了xxx,你们喝了没有?”然后一大群孩子高声齐唱:“我们都喝了!”完全可以想象,一个没有喝的孩子会对其父母和爷爷奶奶说什么。消费主义的绝招,就在于在高高兴兴、吵吵闹闹的气氛中,神不知鬼不觉地制造出一种抑制不住的购物欲望,使你欲罢不能,不论你的经济地位和实际购买力如何。

这种消费主义本身,是不分国界的,只要是大财团大公司,就要用铺天盖地的广告来推销来赚钱,这也没有什么奇怪,否则也就无所谓市场。只不过在麦当劳身上,还多了一层光环:美国文化。这可不能小看了。红高粱的经营者们当然不是没有意识到这一点,所以乔总经理先生说,如果人家有可口可乐你就来个xx可乐,人家销售麦当劳汉堡包你就销售红高粱汉堡包,那就还是跟在美国文化后面模仿。

对我来说,你可以不跟在美国文化后面,但是真的就意味着你在弘扬中国文化吗?是不是在用另一种形式推销消费主义?对此,我们还要走着瞧。红高粱的挑战

文·余华

最近,在北京出现了名叫“红高梁”的快餐店,而且出现在王府井大街上,与麦当劳快餐店并肩而立。这似乎是挑战的开始,其言下之意就是要和麦当劳一决高低。红高粱快餐店的经营者摆出了最为彻底的姿态,要把红高粱的成员派到所有的麦当劳身边,干什么呢?就是让红高梁和麦当劳一对一地进行身体的接触,有点像是相扑或者摔跤一样的体育比赛。当然它们也只能是比赛,因为它们都受到同样的法律和同样的环境限制,它们的身旁站着比它们更加有力的裁判。

其实,快餐店的经营者在选择“红高粱”这个词组时,已经开始了他们的挑战。在今天,“红高粱”毫无疑问是一个著名的词组,它的著名首先来自一部小说,然后来自一部电影。先是作家莫言激情地将“红”和“高梁”结合到了一起,将它们醒目地放到标题的位置上,标题的下面是一个激动人心的故事。于是在小说之后,“红高粱”这个词组建构了这样的象征:它已经不再是生长中的庄稼,它暗示了幅员辽阔的一片土地和人口众多的一个民族。电影导演张艺谋成功地改编之后,“红高梁”这个词组在中国闪电般地深入人心,随即就是家喻户晓。

现在,“红高粱”的第二位改编者——快餐店出现了。这一位改编者选择“红高梁”三个字怍为快餐连锁店的名字,显然是基于了这样一个前提:那就是我们认为自己有着广阔的悠久的饮食文化,今天我们食物的丰富和精细,在世界上不可能找出另外一个榜样来。我们的饮食习惯和身体结构决定了我们食物的历史和今天,也就是说我们不可能对西餐产生热爱。可是当肯德鸡,然后是麦当劳以快餐连锁店的方式进入中国各个城市,众多的中国人因为好奇而走了进去,并且喜欢上了这样的食物,这个事实让中国的餐饮业吃了一惊。

应该说,中国的餐饮业并不担心西餐的进入,正式的西餐对于大部分中国人来说过于昂贵,对西餐的品尝只能是试探性的,而且也是奢侈的。可是西式快餐就完全不一样了,它以单纯的面貌出现,伴以相对便宜的价格,还有餐厅的整洁和食物的卫生。最重要的是它们以连锁店的方式,弹指一挥间就在中国的城市里全面地铺了开来。中国的餐饮业感受到了威胁:我们一向认为自己是吃的大邦,可是竟然没有一家大规模的快餐连锁店,我们就是连这样的思维部没有,等到我们被启发的时候,肯德鸡和麦当劳已经站稳了脚跟。雄心勃勃的红高粱这时候出现,与其说是挑战,还不如说是自卫还击。当红高粱和麦当劳并肩而立的时候,让我们看到中国餐饮业的自负和屈辱也并肩而立了。

以“红高粱”来命名一家快餐连锁店,其经营者的用意就是要表明这是纯粹中国的。正如前面已经说到过的,莫言的小说《红高粱》首先确立了一个属于中国的民族的典型;张艺谋的电影《红高梁》进一步巩固了这个典型,现在快餐店的经营者将这个典型延伸到了餐饮业。这是商人的精明,因为从一开始他们就拥有了一个纯粹中国式的,典型民族的,又被人们所熟悉的店名,同时高粱也是一种食物。当其经营者通过传媒宣布,要在所有的麦当劳身边建立起红高梁时,商人在其精明的外面,又披上了民族主义的外衣。在广告和生意的同时,他们似乎又捍卫了民族的利益。

事实上,这已经是旷日持久了。还在80年代,就有人大声疾呼要进行第二次抗日战争,日货的蜂拥而至让很多人忧心忡忡,尽管这很多人同时又心安理得地使用着日货。这也是进入90年代以后我们今天的处境,民族主义在我们中间始终只是一种激烈的情感,却没有真正进入我们的生活方式。

红高粱快餐店以这样的方式,在这样的时候出现,显然是时代的选择,它的意义并不是其经营者在宣言里所说的那些话,与麦当劳并肩而立试比高下。这样的话只是商人在其利益得失之外,再加上民族主义的感情用事。

红高粱快餐店的意义在于其自身的前途并不重要,重要的是我们已经意识到在外来文化的冲击下,我们的文化在哪里?我们的文化就是今天的现实!我们因为拥有漫长的历史和丰厚的文化遗产,我们变得越来越热衷于纸上谈兵了。而红高粱快餐店的出现,却不是一次纸上谈兵。养鸡和快餐

文·李陀

刚到美国的时候,有一阵子我还对麦当劳之类的快餐连锁店很有好感,觉得这是干什么都讲求效率的美国人的一个发明:它为现代社会提供了一种与工业文明相匹配的高效率的饮食方式,既然可以用飞机代替牛车,用人造纤维代替棉花,为什么不能用快餐来代替柴米油盐、锅碗瓢盆呢?

但是,不久之后的一个经历突然使我开始改变看法。那经过其实很平常:我和一个朋友开车远行,行驶近一天之后,我们停下来到一家麦当劳吃些东西。一走进那家麦当劳的门,我突然产生了一个错觉,仿佛我们没有开一天的车,也没有走几百里的路,而是根本在原地没有动。因为一切都是那么熟悉:同样明亮的大玻璃窗、同样色调的室内装修、同样性质的桌椅和木板、同样的汉堡包和服务小姐的微笑。不知道为什么,这使我突然一下子想到养鸡场,想到快餐店的原理其实和现代化的养鸡场是一样的。养鸡场实际上是把生产流水线这种现代化生产和管理方式应用于鸡的饲养,其中心环节是鸡的进食要合理化、技术化、科学化,以使饲料的营养配置、鸡的作息规律和下蛋的时间、鸡场的清洁卫生等等严格被流水线的要求所调节和控制。拿以麦当劳为象征的各类快餐店和现代养鸡场相比,难道不是非常相象吗?且不说一个快餐店管理的其它方面,就它们所提供的快餐食物来说,和鸡饲料的配置原理有什么不同?只要我们走进一家麦当劳,留心察看店里的服务员怎样为顾客按照严格的标准(符合营养学)和工艺(有如机器生产),调配汉堡包、炸薯条、土豆泥和简单的蔬菜沙拉,说它们在某种程度上很像一种饲料,似乎不能说是过份。

当然,人不会用汉堡包和炸薯条去喂鸡,拿它们和鸡饲料比,不是快餐食物本身有问题(虽然美国已经有很多医生和营养学家指出,汉堡包等快餐从营养学来评价角度也不尽合理,但这里我们暂且存而不论,因为世界上很多食物都人都不相宜),而是由于以“快餐”为核心形成的这种新的“现代化”的饮食文化,其追求的根本目的是效率,以及这种效率所带来的巨大利润。对快餐业来说,重要不是人怎样吃的好,怎样在饮食中有多种选择,更不是人怎样在饮食文化中实现理解、沟通和交往的多种社会需要,它唯一关心的是效率。快餐店让人联想起现代养鸡场,恐怕正是把人的饮食工厂化、流水线化这种对“吃”的高效率追求引起的。如今,美国人发明的快餐文化正在席卷全世界,尽管许多国家都有抗议快餐文化的声浪,但似乎作用不大。因为,饮食一旦被纳入市场,商品化的内在冲动,必然会作用于饮食文化的各个方面,包括大的饮食形式。而商品化的这种内在冲动无论对于养鸡场,或是对于快餐店,都是一视同仁的。

自麦当劳大举进军中国大陆以来,已经对大陆的饮食业造成了巨大的挑战和冲击。在一段时间里,饮食业似乎被其雄厚的资本、管理经营上的“新招”以及进攻的气势所震慑,颇有不能招架之势。但是近来有了变化,虽然屡有败绩,奋起应战者却越来越多,红高粱快餐店在王府井与麦当劳打擂台,恐怕至少是中国快餐业正在崛起的一个象征性事件。不少人还为此拍手叫好。可是,快餐作为一种模式,是否值得我们叫好?是否值得将其全盘照搬和引进?恐怕还需要多加考虑和讨论。 王府井快餐店麦当劳红高粱