福利国家 明日黄花

作者:胡泳

一向以文明著称的法国人为福利问题终于走上了巴黎街头,以各种方式发泄自己的愤怒

好日子一去不复返

“他们未跟任何人商量就引爆了炸弹——事后又来担心爆炸的后果”,1995年12月,在巴黎寒冷的街头,一位罢工工人愤怒地说,“我们法国有一套独特的社会制度,人们为这种制度而死。我们不想失去它。我们不想在嘴里没有衔刀的情况下生活在丛林中。”

12月的巴黎看起来的确像乱糟糟的丛林。绵延250英里的车流盘踞在法国首都,仿佛冻僵了的大蛇一动不动;随着铁路停运,地铁和公共汽车止发,机场、大中小学关门,邮件积压,罢工工人充斥大街小巷,整个城市如同患了中风。带领世界潮流的巴黎人如今有了新的心爱之物:自行车。在持续20多天的罢工中,自行车的销售量增长5倍,坚持上班的骑车人同步行者和溜冰者一样,蜿蜒穿梭于拥挤不堪的车流中。他们温柔亲切地称自行车为“小女王”。

大洋彼岸,以“和美国订约”为口号而入主美国国会众议院的金里奇,也正以愤怒的口气谈论社会制度的变化:“我们要求对下列东西进行变革:政府做事的方式,政府的规模和活动范围。这是一场十分严肃的辩论,它应该导致一场大战。”

事情有点奇怪,法国人走上街头所争的与美国白宫同议长金里奇眼下针锋相对的原由如出一辙,只不过情绪容易激动的法国人采取的方式更激进。

法国大罢工的直接导火索是11月15日朱佩政府关于社会保障制度“结构性改革”措施的出台,而朱佩冒着触犯众怒的危险进行改革的深层原因则在于,这一制度造成严重赤字,法国必须在1997年把预算赤字总额从1995年占国内生产总值5%减少到只占3%,才能取得加入欧洲统一货币联盟的资格。

而在美国,“预算赤字”从去年到今年,已把美国人的耳朵磨出了老茧,白宫和国会在此问题上的僵持,使美国联邦政府部分机构两度关门歇业,第二次竟持续了22天。美国在其建国220年历史上,第一次度过一个没能通过财政预算的新年,克林顿总统不得不自掏腰包为国家圣诞树上的6000盏彩灯付电费。

焦头烂额的法国总统希拉克(下图)与总理朱佩

但在1995年年末席卷法国的并不仅仅是那场大罢工,尽管500万铁路、公交工人,邮递员和学生使法国人的生活陷于停顿,甚至一些抗议活动都因示威者无法到达集会地点而被迫取消。在世纪末席卷法国的是一种深藏在人们潜意识中的恐惧感,这是对前途的恐惧,怕前途暗淡无光,怕削减工作岗位,怕新的岗位迟迟不会产生。现在,“危机”成了法国人日常用语中最爱用的词。但是,这一次这个概念具有世界没落恐惧感的内涵,其他危机不可同日而语。第二次大战以来最大的危机,即1968年大学生造反,是青年人对过时的大学制度和“无聊的社会”的反抗。它间或具有几乎是轻松愉快的特点。这一次大家的笑容全不见了。

美国的老百姓虽然没有法国人那么激动,但在1995年也感到事情不对头。院府打架,政府两度停摆跨越新年,政客在舞台上大摆姿态,到底对老百姓意味着什么?以往人们也有不满和愤怒,但总有具体的发泄对象,比如越战、水门事件、居高不下的通胀和严重的经济衰退等等。而最近的不满情绪却好像草原上的野火——蔓延很快却找不到火源。人们感到某些不可或缺的东西在流失。美国梦还能做吗?

人们的本能是对的:西方现代社会史的一章行将结束。对于喜欢逻辑的法国人与爱好幻想的美国人来说,不确定和不理想的生活前途是能够承爱的吗?

国家成了大保姆

法国人的“好日子”包括:可以享受6周假期而工资照发,普遍享受医疗保健,受教育的费用可以得到补贴。自从1945年10月社会保障制度制定以来,法国人就认为享受这些好处是与生俱来的权利。

战后,不只是法国,世界各地都编织了社会福利之网。1942年英国经济学家威廉·亨利·贝弗里奇(1879—1963)发表《社会保险及相关服务》,即“贝弗里奇计划书”,提出为英国所有公民,不管收入高低,“从摇篮到坟墓”,组织包括医疗、失业、生育、鳏寡、老年和死亡的社会保险计划,构成了今天人们熟知的“福利国家”。

福利国家建筑在平等、博爱的概念之上,60─70年代在欧洲获得极大发展。1964年,林登·约翰逊总统亦在美国提出以社会福利为主要内容的“伟大社会”施政纲领。但最典型的地方是北欧,其中又以瑞典为世界各国福利政策研究者首选朝拜的圣地。瑞典提供大量的津贴,让卧病在家或失业的人领取实际上同工作时薪金相等的福利金。政府还为人民缴纳住院费和教育费,提供慷慨的养老金、住房及儿童保健津贴。瑞典的父母生下一个孩子后,无论家庭情况如何,每月可领取750克朗的津贴,直到孩子满16岁。

、

、

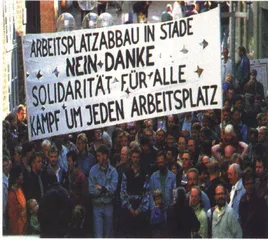

德国失业者为争取他们已失去的福利而抗议示威

这种被称为“瑞典模式”的福利制度曾长期被斯德哥尔摩看作是这个国家重要的出口商品之一,然而今天已风光不再。瑞典包办一切的做法已被其他国家嘲笑,许多瑞典人也同意这是一种昂贵、过时的做法。比大多数其他工业国家更早也更严肃地走上福利国家道路的瑞典,开始吹响了撤退的号角。

根据法国1996年初的一次民意测验,有25人被誉为以其思想和知识改变了本世纪生活的关键人物,列第一位的就是贝弗里奇。具有讽刺意味的是,目前,福利制度在整个西方都处于危机之中。

福利重轭让人喘不过气

瑞典人发现,国家将其公民从摇篮到坟墓都包下来,是一条通往财政死胡同之路。随着人口的不断增长,国家的债务负担越来越沉重,国债多达1.4万亿克郎,预算赤字为1910亿克郎,失业率为13%。

法国人更是无须揉眼睛就能清楚地看到现实:社会福利负债累累,自1992年进入全面经济衰退后,赤字由150亿法郎猛增至1995年的640多亿法朗,成为法国社会的一个“黑洞”,整个社会都有被吞噬的危险。如果没有纠正措施,社会福利赤字1996年可能达到1800亿法朗,政府“财神”、经济和财政部长让·阿尔蒂不由仰面问天:“明天谁同意负责我们的赤字?”

历史上看,法兰西民族如果不先摧毁现实就无法思考未来。但巴黎街头刺耳的撞击声实际上是美梦在现实压迫下的碎裂声,这种声音如今在欧洲到处都可以听到。欧洲面临旷日持久的经济紧缩,如法国人表明的那样,喝下这剂苦药不那么容易。在意大利,靠领取退休金生活的人们一直在抗议准备减少他们的津贴的计划。在德国,在得到府补贴的工业如采煤业工作的人们抱怨说他们正在被抛弃。1995年7月,西班牙政府建议削减几十年来一直得到国家持的一家老造船厂获得的巨额补贴。这种削减意味着将有1万人失业,10万名工人上街游行,而且可能变成暴力活动。

人们产生这种绝望情绪,原因只有一个,欧洲人担心他们与生俱来的权利即所谓的“社会市场经济”可能精疲力竭。战后年代的社会市场经济不仅仅是一种经济制度,“而是成了在欧洲居支配地位的意识形态”。它的中心思想是,有可能存在一种更仁慈和更温和的资本主义。这种资本主义的背后是大量的补贴、各种调节措施、社会保险福利及失业救济金、工作时间短、工资高、假期长和可观的退休金。放弃这种好生活太难了。

美国的福利妈妈与她的两个值得骄傲的孩子(左图);美国的老人们纷纷为福利改革的前景忧心忡忡(右图)

听听弗朗兹的看法,他是德国近10%的失业人口中的一员。这位42岁的科隆人以前是教师,靠纳税人的钱渎完了大学,失业后参加了国家资助的培训计划。他抱怨说每月1650马克的救济金“实在难以糊口”——尽管他偷偷地在不同的建筑工地打工挣钱。对波恩减少失业救济的计划他说:“他们在把德国‘美国化’。”

弗朗兹的看法与法国经济学家米歇尔·阿尔贝不谋而合。他的近作《两种资本主义之战》指出,当前西方出现“新美国模式”与“莱茵模式”两种资本主义。“新美国模式”专为强者设计,民众重个人而轻团体,企业急功近利,造成社会不平等扩大。“莱茵模式”则注重社会的相对平等,公共利益优于个人利益,所得相对而言较平均,社会福利也较健全。阿尔贝说,尽管两种模式优劣立判,近年却有劣币驱逐良币的反淘汰现象,“莱茵模式”的国家反而有向“新美国模式”看齐的趋势。

美国人其实也被福利的重轭压得喘不过气来。60年代起,社会福利开支像滚雪球一样不断增长,造成国民收入中越来越大的份额被预算赤字吃掉。经济专家估计,到2010年,预算赤字占国民收入的比例将由现在的2.5%上升到5%,到2020年则可能达到20%。从首任总统华盛顿到1981年卡特总统卸任的近200年中,累计国债总数还不足1万亿美元,但在最近十几年就陡增达4.9万亿美元,人均负债1.9万美元。今天每个婴儿从来到人间的第一天开始,从父母辈继承的债务利息高达18万美元。庞大的国债已成为美国经济中的一颗“定时炸弹”。

美国的邻居加拿大,1995年被联合国列为世界上居住环境最佳的国家,也开始不那么像世外桃源了。20年前,它的国债占国民生产总值的17%,今天已达75%。政府高举削减预算赤字大斧,这一斧砍下去的话,可能会砍到加拿大人的心里。例如,曾经那么慷慨的医疗保健“钱口袋”现在开始收紧了。1996年,加联邦政府表示要减少移交给各省政府的社会福利款项(占联邦开支的23%),并将把教育、医疗保健等方面更多的权利下放给各省政府。一个令人心酸的细节是,这项计划的始作俑者,财政部长保罗·马丁,是加拿大完善的医疗保健制度的设计师的公子。

福利制度似乎成为西方各国政府共同的敌人。

谁能逃出这个泥潭?

每个月,罗齐·沃特森都到当地邮局去取9张美国联邦政府的福利救济汇款支票。它们的总数达3893美元,全年得到的加在一块儿是46726美元。这笔款项不用纳税。在她居住的荒凉贫穷的密西西比河地区,很少有人做工挣的钱比这多。

罗齐一家除她外别人也有救济。44岁的罗齐每月可获得343.5美元的救济金,因为社会福利法法官认为她精神压力太大,不能离家工作。她56岁的丈夫每月也可获得同样多的救济,因为他有糖尿病。他的体重是386磅,仅这一项他就有资格凭糖尿病获得救济。罗齐有7个孩子,年龄由13到22岁不等。所有的孩子学习都不好,在各种考试中都不能取得好的成绩。根据政府规定,这样的学生显示出了“与年龄不相符合的行为”,因此也具有受救济的条件,每月可得458美元。这种救济在美国许多地区都很普遍,有人把此支票称为“疯狂的支票”。

如此的福利计划孕育出一些奇怪的社会现象,其中之一就是“福利妈妈”:十几岁的女孩产下婴儿,不再工作,申请社会福利养育孩子,男友逃避责任离她而去;再交新男友,再产下婴儿,男友再离开,精神空虚而沾上毒瘾;用社会福利支持毒瘾,生更多孩子以取得更多的福利。

“福利妈妈”只是福利制度培养出的新的“无产阶层”的一部分,这个阶层的人大都无工作、无家产,但住着政府公房,拿着失业救济金。批评家指出,福利最坏的影响就是鼓励那些接受救济的人过一种不能创造任何价值的生活。美国社会福利局的一位官员曾说:“孩子们被告知他们的价值就是嘬干政府的奶头,而不是在一生中对社会有所贡献。”

为福利开支筹集资金,也就不得不更紧地拧税收的螺丝。目前欧洲多数国家的平均税率超过40%,北欧更是全球之最,丹麦税率高达51.2%,瑞典为50.4%。而据《美国统计年鉴》,联邦、州和地方政府拿走了美国人47%的个人所得。在日历年的365天中,美国纳税人平均每人工作171天——从1月1日到6月20日——只是为了交税。1950年,平均每挣20美元要交给华盛顿1美元,而今天每挣4美元就被拿走1美元。越来越多的公民经常提出的问题是,是否还值得继续工作。

商界也深受其累。在德国,公司每向职工发放100马克工资,另外还须向税务机关交纳高达80马克的福利经费,作为退休、医疗、失业等的保险基金。因此,德国工人的劳务成本超过每小时36美元。高税率大幅提高经营成本,产品竞争力削弱,企业盈利减少,再投资能力下跌,就业机会随之变少。但失业人口的救济金却在稳步上升,如此形成恶性循环。目前欧盟内的失业人数达1800万,失业率为11%,成为“使整个欧洲不得安生”的问题。

年轻人的失业尤为严重,几乎是欧洲平均失业率的1倍。在法国、意大利、西班牙和爱尔兰,这一比例达到24%以上。几乎每4个青年就有一人失业。公司拼命削减开支,对新的大多数的年轻雇工关上了大门。现在欧洲25岁以下的年轻人对有机会找到好的工作非常悲观。他们难以掩饰自己的愤怒,在最近罗马城外举行的一次摇滚音乐会上,意大利年轻人的“我们要工作”的喊声压倒了音乐。

美国的年轻人也面临着不如他们的父母那样优裕的生活。当美国人听到“下一代的生活将会怎样”这一问题时,60%的人认为孩子们的生活质量将会下降,只有23%相信他们会活得更好。一场教育革命更是用提高期望值来火上浇油。文凭在贬值,密执安大学学生就业研究中心主任帕特里克·席兹警告说,“找工作对今年的毕业生而言,仍将是令人难受的竞争,甚至不乏残酷。”

由此可以发现西方福利危机的人口因素。除去经济、道德和政治因素而外,福利倒退的原因之一是人口结构的变化,新的结构被法国《费加罗报》称之为“呈黑桃A的形状”,即尖顶细长,身子庞大,底部缩小。年龄金字塔的这种倒置现象说明人口老化,年轻人只占总人口的25%。还说明人的平均寿命延长了,尤其说明出生率下降了。它意味着什么呢?其一是交纳福利费的人愈来愈少,而需要供养的人愈来愈多。例如,德国1985年100个挣工资的人要养了37个退休人员,而到2025年,就要养70个不挣工资的人。其二是“人们过退休生活的年限和他们工作的年限差不多同样长”,造成医疗费用大量增加,因为医疗开支与年龄有关。其三是选民中退休人员的比例增大,哪位冒失的领导人敢于让这一大批人作出牺牲呢?

这使人想起希腊神话中埃涅阿斯十分吃力地逃出特洛伊城的故事,因为他要背着他的老父安喀塞斯。今天的局势和昔日的神话所不同的是,安喀塞斯越来越重,而埃涅阿斯则逐渐筋疲力尽。

如果老少之间的契约崩溃,干活的年轻人不再为退休的老年人付钱,这样的社会里又有谁会有前途呢?

未来的路不好走

被法国人称为“大叔”的密特朗违背了他生前的诺言。这位“拿破仑三世以来治理法国时间最长的共和国君主”在最后一次全民讲话中说,“我相信精神的力量,我永远不会抛弃你们。”然而,他与德国总理科尔共同促成的马约,和他在任时大力维护的福利国家制度和保护工人的法律,成了现任总统希拉克的主要政治困难。在因试图改变他的遗产而引发的10年来最严重的社会危机尚未平息之际,他走了。

希拉克别无选择,因为“我们不是被选举来组织法国的消亡的”。但阿兰·朱佩不得不扮演“坏警察”的角色,因为他是总理。朱佩改革方案的核心内容是增收节支,在1996年将社会福利赤字降至170亿法郎,对所有人(最贫穷者除外)每年征收0.5%的“社会福利偿还税”,以在13年内,消灭高达4000亿法郎的赤字总额。交纳退休保险金的期限从37年延长到40年。他成为众矢之的毫不奇怪,照他的前任米歇尔·罗卡尔的话说,他犯了“同时摇晃这么多瓶已加热的烧酒的错误”。

对欧洲各国领导人来说,这是非做不可的事情。问题是他们是否会因此跌进政治陷阱。领导不得力是欧洲进退维谷的症结所在。目前在欧洲缺乏具充分群众基础及超凡个人魅力的领导人,已有政府因拿社会福利开刀而惨遭滑铁卢:1995年10月,奥地利联合政府由于未能就削减赤字达成一致而倒台;此前,瑞典执政的社民党几经周折终于出台了政府预算,但该党领袖卡尔松同时宣布将于1996年下台。今年西班牙右翼也可能利用人民的不满而击败冈萨雷斯政府;而在法国,尽管罢工已经平息,但法国人仍可能定期遇到社会爆炸并须不断医治它留下的各种创伤。

美国的情况相对不那么紧迫,所以共和党和民主党还能够大打“预算战”。平衡预算是共和党“美利坚契约”的关键内容,40年来首次控制国会两院的共和党人一直将其作为主要的立法目标。他们想通过削减医疗和社会福利开支来消灭财政赤字,用7年实现预算平衡。这将缩小联邦政府的作用,有利于私人积累资本和投资扩大生产。民主党人则指责他们的计划主要使高收入的富人获益,牺牲了老人、残疾人和穷人,后者正是民主党的政治支柱,以穷人“卫道士”自居的克林顿当然不肯让步。预算僵局恐怕一直要到11月大选后方能打破,用克林顿的话说,“让美国人民来决定”。

《要钱还是要生活》何以使这位美国女性如此“狰狞”

确定无疑的是,减少社会福利已成西方国家政纲中最受瞩目的焦点。法国大罢工和美国预算危机的影响都超出一国之外,而它们本身也是全球经济革命造成的。这一革命有两种基本力量:商品关系的普遍化和信息技术的发展。5年前,市场经济还只涉及世界6亿人口,再过5年,将涉及到60亿人。在市场扩大和统一化的同时,将出现另一种深刻的变化:信息社会将诞生。

这一双重革命目前才刚刚开始,却已在富裕国家、特别是欧洲引起了深刻的不稳定形势。第二次大战结束后,所有的发达国家不同程度地形成了一种特别社会经济组织形式:福利国家,有组织的劳动市场,发达的公共服务部门……但是,新的竞争形势和新的行业现在从根本上否定了这种组织形式。基于此,有人说改革福利制度将形成21世纪西方社会的巨大演变,也将是西方经济的重大转捩点。

问题是:有没有一个经济上承担得起而社会又可接受的福利制度?

50—60年代经济迅速发展和工业国家建立了史无前例的福利制度,使许多人产生两种幻想:一是认为资源是无穷尽的,二是认为经济将永远增长。现在人们已清醒认识到,资源将会用完,而经济持续增长也是有限的。福利制度应根据人的支付能力来实现。必须向幻想告别,而且满足于较低水平的福利制度。

欧美国家及其人民已开始痛苦地感受到这一点。一项关于法国人1995年消费情况的调查表明,法国人消费的头号倾向是谨慎消费。72%的法国人认为自己是节约的。在美国,一本倡导俭朴过日子的小书《要钱还是要生活》在岁末大行其道,高登畅销书榜首之列。而在加拿大畅销的可能令人猜想不到:一本由失业妇女苦心总结出来的《经济危机时期菜谱》。

对新兴的节俭之风,还有谁比巴黎的出租汽车司机埃里克·哈姆瑞体会更深呢?从前他总是夜里出车,到电影院和舞厅去拉客人。现在他改在大清早上路了。“大家晚上不再出门了,因为既没有钱,也没有力气。”老法兰西,那个有着一千种神话和故事的法兰西,已经不复存在。 法国社会福利罢工