摘“苹果”的时候

作者:三联生活周刊文·范海燕

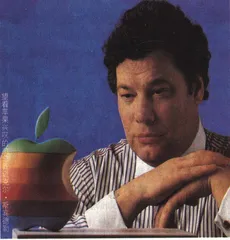

望着苹果兴叹的前总裁迈克尔·斯宾德勒

要落地的“苹果”

苹果计算机公司,个人电脑的首创者,70—80年代曾创造出那么多奇迹,人们实在难以想象它也会衰落。

1996年伊始,从美国加州的硅谷传出惊人的消息:计算机行业的小老弟太阳微系统公司欲以每股23—33美元,即30亿─4亿美元的总价格收购老大哥苹果公司,从而可能给“苹果”精彩而并不成功的奋斗史画上一个凄凉的句号。

在“苹果”支持者们婆娑的泪眼中,这个从一间车库里起家的公司近20年来一直是个人电脑的同义语,其个人电脑销量占世界总排名的第2或第3位。然而,尽管连它的对手都承认苹果机在技术上令人望尘莫及,它的全球占有量却从12%下降到了7.8%,当其他计算机公司“卖疯”电脑,日进斗金之时,苹果公司1995年第四季度却亏损6900万美元,而且亏损在今年第一季度还将继续扩大。

据可靠消息说,1995年11月,“太阳”即通过某位不知名的中介人与“苹果”展开了接触。但直到1月中旬,苹果公司披露了其令人沮丧的财务状况以后,“太阳”才向“苹果”开出了收购价。尽管传言不断,实际上直到1月的最后一个星期两个公司才演出了一场蔚为壮观的兼并大战。

在“苹果”的年度会议上,股东们简直不知该向何处发泄他们的怒火。一些人猛烈抨击“苹果”最高管理层的经营不善。一位愤怒的投资人冲着首席执行官迈克尔·斯宾德勒大声咆哮:“你们把一个伟大的公司弄得向人屈膝下跪,”要求其辞职。其他人对有报道说“苹果”正在考虑以甩卖的价格出售给“太阳”恼火不已,威胁说如果真的发生这样的事就对它进行起诉。“你们以为我们会力保(每股)23美元?33美元我们都不一定干!”“苹果”的一位主要投资人这样告诉记者。

当年一度作为电脑业领袖且拥有骄人财富的苹果公司曾几何时成了一团纠缠不清的乱麻,失去了战略的眼光,也失去了未来。从创立至今,“苹果”没有稳定的赢利记录。多年来也一直没有一个明确的目标。也许连它自己也不清楚它究竟想从与“太阳”的交易中得到什么。对“苹果”来说,最重要的是确立自己的属性并坚持一意地贯彻这种属性。遗憾的是它从来不曾做到这一点。

由甜变涩的“苹果”

今天几乎尽人皆知的那个看上去像被人咬了一口的色彩艳丽的“苹果”,是1977年两个20岁出头的青年史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)和史蒂夫·伍兹尼亚克(Steve Wozniak)天才创造的产物。苹果Ⅱ型机是一个划时代的产品,它意味着作为当代文明标志的计算机,终于从庞大的躯壳中脱出身来,迈出了向所有人、所有领域、所有地区的进军步伐。

在史蒂夫·乔布斯领导下的1977到1985年间,“苹果”是一个特立独行的企业,其生存目标是要与众不同(这一点与今天的太阳微系统公司并无二致)。它以这种独特为电脑业带来了一场革命。它定义了个人电脑的基本要素:硬盘驱动器,显示屏和键盘。随后“苹果”发明了麦金托什机和桌面印刷系统,它成了生产一流个人电脑的王牌公司。然而,作为苹果公司核心文化的叛逆精神,也为它撒下了灭亡的种子。

从公司成立伊始,技术上的创造者们就全然藐视有经验的管理和营销人员。后者成了公司的“扈从”人员,与乔布斯周围那帮穿牛仔服的人格格不入。结果呢?这种内向、封闭的文化妨碍了“苹果”扩展到更大的市场。有独创性的麦金托什机缺少后继支持力量,实际上不能接受非苹果公司的技术。在乔布斯被约翰·斯卡利(John Sculley)取代之后,麦金托什才得以开放。但斯卡利和继他之后的迈克尔·斯宾德勒(Michael Spindler)一样,都无法说服那些搞技术的人再进一步,准许别人使用麦金托什操作系统的专利。如果“苹果”这样做了,它今天可能已经称霸于世界计算机市场了。

一次次地转移重心和改变战略,从而一次次地失去地盘和自我属性。现在已经很难说清苹果电脑究竟象征什么。它一度开辟了电脑个人化的时代,其价值体系和设计哲学的产物——麦金托什电脑,更多地强调个人而非机构的需要,按照“苹果”设计者们的说法,即强调用户经验。怎样建立一种通向成功与繁荣的市场战略,是“苹果”一直没有解决的问题。它确实反映出公司初创时奉行的特立独行的态度与它当前必须在一个共同的市场中取胜的需要之间存在着矛盾。

“苹果”当前面临多种危机。首先,它的运行软件过于陈旧。许多消费者认为,去年8月上市的微软视窗95(Windows 95)在总体性能上可与现在的苹果7.5系统匹敌。“苹果”上一个主要换代产品7.0系统,即7.5系统的前身,在5年多以前迟迟推出时只能勉强符合人们的期望。它的下一个主要换代产品,代号为(Copland的一套系统应于今年晚些时候推出。但许多工业界权威人士怀疑“苹果”能否按时推出,甚至怀疑它不会有什么新鲜东西。

按常识判断,像麦金托什这样的计算机只有靠神奇而潜在的市场占有量才能取胜,但“苹果”从来没有得到过那个魔幻的数字。除了出版业以外,它的产品似乎已从办公室里消失。没有了市场,软件公司不愿为它设计能吸引更多用户的程序,市场将会进一步缩小。因此,尽管“苹果”去年推出了造型美观,性能优越且与其他公司的类似产品相比具有可靠竞争力的强力麦金托什机(Power-Macs),模糊的市场前景仍大大冲淡了成功的喜悦。

“苹果”似乎相当不善于预测其产品在市场上的销售情况。在过去的两年里它对自己最热的Power Book和Quadra系列的市场需求一直估计不足,而对那些不太流行的机型又总是估计过高。1995年10月到11月间,“苹果”的财产目录上库存积压产品增加了50%还多,价值约10亿美元。公司有350亿美元的计算机卖不出去。日益亏损使得“苹果”在与“太阳”的交易中已经处于不利的地位,与此同时,基层生产线上过剩产品的数量还在不断增加。

“太阳”眼里的“苹果”

2月,在“苹果”将被“太阳”兼并的市场传言不断升温之时,“苹果”任命国民半导体公司总裁吉尔伯特·阿梅利奥(Gilbert Amelio)为新总裁和董事长。外界认为这一任命表明公司董事会希望“苹果”能保持独立。然而,仍有很多人坚持说,尽管阿梅利奥被视为能使因经营不善而濒临倒闭的公司起死回生的专家,也未必能使“苹果”重整旗鼓。他的最终目标也许是改变“苹果”的亏损形象,提高股价以寻找一个出价更高的买主——而这家买主仍有可能是太阳公司。

在旁观者看来,这场兼并大战的真正明星和神秘人物太阳微系统公司何以要在自身战略节节胜利的情况下收购岌岌可危的苹果公司实在是一个难以索解之谜。

这家由包括现任首席执行官斯科特·麦克尼里(Scott McNealy)在内的加利福尼亚的4个工程师和工商管理硕士创立的公司组建于1982年,是目前美国最为经营有方的成功的电脑公司。它起初主要生产专门为科学家和工程师设计的电脑。1984年,麦克尼里从另外一个合伙人手中接过总裁职位,制定了日后为公司带来滚滚财源的黄金战略:利用“太阳”生产的实强劲的计算机工作站,打开网络市场。他对所有人说:“网络就是电脑。”即便是强大的微软公司今天也把这句话奉为座右铭。

作为世界上最重要的生产服务器——即在小型和功能较弱的个人电脑组成的大网络中充当管理者——的公司,“太阳”近年来业绩斐然。自1991年起销量翻了一番,年销售额已超过60亿美元,10年来年均增幅30%,仅去年一年股票发行量就翻了一番还多,股价涨得比迈克尔·乔丹还高,从一个隅居硅谷默默无闻的小公司一跃成为华尔街最炙手可热的明星。

但41岁的麦克尼里不是一个躺在功劳簿上睡大觉的人,他是一个冒险家,一个弄潮儿,让人感觉与其捆住手脚还不如退出商界的那种人。他行动的目的性极强。随着“英特尔”不断推出越来越高速的芯片,微软进军网绍市场,其功能强劲的台式电脑迅速瓦解了太阳工作站的优势,麦克尼里当然不能坐失江山。“苹果”在经营上虽屡遭败绩,但其在易用技术方面的成就无人能比,而且将在明年推出可运行系统和Internet工具的新式软件。因此,他要先摘到“苹果”,这将使他在消费市场上一举占领显著位置,成为出版和多媒体领域的重要角色,从而在品牌争夺战中处于有利的地位,同时假手苹果易于使用的电脑和网络上的硬件和软件击败对手。但最大的好处恐怕还在于两家的联合意味着它们将在Internet领域有一番大的作为。除了希望以积极的姿态统治迅速扩大的服务器市场以外,目前被普遍看好的“太阳”新推出的。Java软件,正作为计算机语言全力推向Internet,它许诺将给个人电脑带来革命性的变革,通过它的数字网把全世界联为一体。拿“太阳”首席技术官员埃里克·施密特(Eric Schmidt)的话说,“太阳”的高技术和苹果的网络终端用户经验协调起来恰好可以撑起整个网络的天空。合并不单将使“太阳”3倍于原来的规模,使得“太阳”在工作站、网络和个人电脑三足鼎立的整个计算机市场中占一席重要之地,还将把“太阳”引入一个它以前知之甚少的商业领域,即既为产业又为普通消费者生产和销售电脑。

这位雷厉风行颇有运动员风格的技术企业家,今天敢在与微软争夺信息时代控制权的战斗中闲庭信步。如果他的计划能够顺利实现,2000年时Internet上使用的将是运行太阳软件的太阳微机,到那时比尔·盖茨恐怕要在他的湖畔宫殿里汗流满面了。

不过,兼并“苹果”对“太阳”来说也是利害参半。如果“太阳”无力修补一个烂摊子,结果可能是两败俱伤。

如果“苹果”得以幸存,明年将是它的20周年。过去的岁月留给它的最好的馈赠不是它生产的苹果机,而是一个世界各地购买和继续使用苹果机的1500万用户的共同体。对这样一个共同体,不管“苹果”将来的管理者是谁,仍要像当初赢得它的信任一样一如既往地履行对它的承诺。“苹果”曾把乏味的二进制数和字节变成全世界千百万人喜爱的工具和玩具,它的衰落令人遗憾地证明,单单靠产品革新和大胆的想象力,有时并不能保证永远安全无虞。诚然,在电脑世界里,人们也许需要微软这样的强力发动机来保持产业的高速运转,但如果没有“苹果”这样的创造者,下一代计算机也许不会像以前那样快地出现。 电脑苹果电脑iphone苹果公司