记录世纪末的“面孔”——贝纳通的广告运动

作者:刘君梅

什么能比一级方程式赛车更刺激?贝纳通集团总裁卢契亚诺·贝纳通先生(Luciano Benetton)习惯每年亲临“西班牙大奖赛”赛场,和他的贝纳通车队(BENETTON FORMUA 1)以及旗下英雄——赛车手“舒马赫们”合个影。

但这位意大利服装业主并非因此出的名。他和奥利维耶罗·托斯卡尼(Oliviero Toscani),一位著名的意大利时装摄影家共同缔造了另一个奇迹——贝纳通的广告运动。

贝纳通广告已超出人们对服装广告的“期待模式”,因而成为“有争议的广告”的代名词,在世界各地,要么获大奖要么遭封杀。世界的“全色彩”,包括我们的肤色? 1966年至1983年,贝纳通是少数做“广告运动”的服装生产商,但其广告仅限于意大利和法国。广告的主旨是产品定向型的——主要展示产品。直至1984年,42岁的意大利时装摄影家托斯卡尼来到贝纳通,改变了贝纳通广告,或者可以说是整个服装行业广告的面貌。

1966年至1983年,贝纳通是少数做“广告运动”的服装生产商,但其广告仅限于意大利和法国。广告的主旨是产品定向型的——主要展示产品。直至1984年,42岁的意大利时装摄影家托斯卡尼来到贝纳通,改变了贝纳通广告,或者可以说是整个服装行业广告的面貌。

那一年贝纳通的广告主题是“世界的全部色彩”(All the colors of the world)。广告上,不同种族的孩子在一起开心地笑着。这场广告运动在14个国家展开,“口号”被译成各种文字。法国广告杂志《Strategie》授予贝纳通广告大奖。

第二年,“全色彩的贝纳通(United colors of Benetton)”这一口号诞生,它成了贝纳通公司的新商标,并且,这一口号在此后的若干年反复成为贝纳通广告的主题。

贝纳通新的传播策略是引起全球性的关注。所以“贝纳通运动”的象征是全球性的:不同种族的青年和儿童和谐相处的形象成为其广告最基本的概念。贝纳通在各个国家使用的广告是相同的。贝纳通融合了全世界的色彩,包括我们的肤色——这一理念和全球统一的形象得到了不同民族和文化的人们的认可,并且促进了人们对贝纳通产品的认同。

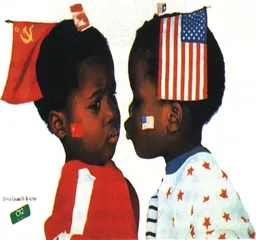

随着“运动”的发展,国旗等国家象征加进了贝纳通广告。甚至特意选择对立国家的旗帜放到同一张照片中,用以强调其独特的“国际口味”:德国和以色列,希腊和土耳其,阿根廷和英国,美国和苏联,美国和中国,美国和越南……没有冷战、敌意,欢笑的青年形象似在呼唤世界的和平,呼吁坐下来一起谈判。

贝纳通的“理想色彩”毁誉参半:那幅美国和苏联“拥抱在一起”的广告在美国受到批评并遭禁,但它却在欧洲受到称赞,在法国,它获得了两项大奖(Publicite Press杂志和(Communication Publicitaire),100万法郎的奖金又用于贝纳通的广告活动。

卢契亚克·贝纳通对合作伙伴托斯卡尼的创意十分满意,他说:“我第一次见到广告牌时,我惊讶得说不出话来……在我的广告中充满了幸福。还有谁能创造出如此合作性的形象来符合贝纳通的形象呢?”

穿着美国星条旗和苏联红旗正在接吻的两个黑人小孩后来成了20世纪80年代贝纳通的标志。贝纳通的广告创意兼摄影师托斯卡尼1984的广告主题:“世界的全部色彩” 自1986年起,贝纳通广告在选择模特时更强调种族特征,还用母语书写他们的名字,让那些穿贝纳通服装的模特“像穿着自己民族的服装”。

自1986年起,贝纳通广告在选择模特时更强调种族特征,还用母语书写他们的名字,让那些穿贝纳通服装的模特“像穿着自己民族的服装”。

贝纳通广告让一个年轻的犹太人拥抱一个年轻的阿拉伯人,并“异想天开”地让金钱从他俩手中的地球中流出来。巴黎的犹太社区因把犹太人同金钱联系起来的“负面因素”对此提出了抗议。但这幅广告又获了奖。

一些年轻人对贝纳通广告的热情似乎把世界都颠倒了,信件雪片般从美国新墨西哥阿曼德·哈默世界联合学院(Armand Hammer United World College)的大学生手中传来。这所学校接收所有种族和国家的学生,贝纳通广告则以提供T恤和一台学校时装表演致谢。这所大学的创始人哈默先生更是对贝纳通给予首肯,他将1989年庆祝其90岁华诞的晚会和第五届毕业典礼放在一起,并邀请贝纳通出席。卢契亚诺·贝纳通第一次和这位石油大王坐在了一起,他是在冷战时代同时能赢得华盛顿和莫斯科尊敬的人。这次会晤推动了贝纳通在莫斯科建店的进程。

1988年春夏的广告主题是“联合超级明星(United Superstars)”,又一次“异想天开”把装扮成亚当、夏娃、哥伦布、玛丽莲·梦露的少年儿童放在一起。贝纳通试图把不同的历史背景和文化交融。“夏娃”的胸部因敞开的牛仔服而“曝了光”,因此激怒了美国的清教徒,但这张照片又在荷兰获了奖。

该品牌童装广告主题“贝纳通的联合友谊”也在意大利工业者协会组织的比赛中获奖。

贝纳通在致力于“种族和谐论”的过程中,不得不承认这个世界有不可逾越的“文化鸿沟”。

1991年春夏,贝纳通使用了3个孩子伸出舌头的广告形象,本意是:尽管我们肤色不同,舌头的颜色是相同的。此广告在英、美、德国获奖。但却受到穆斯林国家的谴责而被撤消,在那些国家,暴露人的内部器官舌头被认为是色情的。特殊国家“难以预料”的文化要求常使“全球统一化”的贝纳通尴尬。

宗教的禁忌更是无法逾越。同年秋冬广告中,贝纳通推出教父吻一个修女的广告(“上帝之吻”),在那些宗教力量不十分强大的国家得到很好的理解——爱能超越所有传统禁忌,德国的芭芭拉来信赞扬那黑与白构成的简洁画面“更多地表现了温柔、平静和和平”。但是,在意大利,这种“亵渎”宗教的作法遭到了广告当局的禁止。

1989年是贝纳通广告转折的一年,从此它的关注面扩展到了社会的焦点问题。

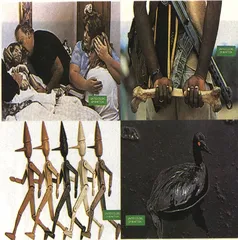

在种族问题上,交叉文化和交叉种族的特征在贝纳通广告中比以往表达得更加明显且深刻:从和平共处上升到种族平等。这种“深刻”却招来各地的抗议,尤其是种族主义行径已成型的美国、英国难容这样的广告:黑人妇女在哺乳一个白皮肤的婴儿;《时代周刊》杂志1995年3月25日以“Sour Milk”为题报道了这张照片,尽管这幅照片是强调种族和谐平等的一部分,但注定在英、美“太具煽动性”。另一幅是一幅锃亮的手铐将黑人的白人的手臂铐在一起。黑人社区的人们敏感地认为前者说的是黑人是白人的佣人,后者说的是白人牵引黑人,黑人象征犯罪。

来自美国的愤怒反而证明:贝纳通在种族问题上的努力是有现实意义的,因为黑色与白色可以摆在一起但绝没有真正平等!爱能超越一切吗?

90年代,贝纳通更加关注这个时代主要的社会问题,除了种族和睦、人与人平等,还涉及人口过剩、环境污染、暴力、艾滋病、战争等主题。

贝纳通一如继往地探索全球性的价值。这一次,形象的潜在主题是爱——在任何地方都作为生存的“原曲”。

这场广告运动所采用的纪实手法又使“贝纳通传媒”前进了一大步。7个主题的“形象”是从来自世界各地的上千幅报刊已发表过的新闻照片中精选的,是真人真事真的场景。贝纳通选择的标准是“能够表达世界关心的强大的人类的主题”。卢契亚诺·贝纳通和奥利维耶罗·托斯卡尼又一道创造了能够突破人类冷漠的广告运动。这场大胆的运动始于1991年春夏的一幅广告照片——墓地。画面上没有人,只有一排排十字架。仿佛在说:战争中死亡是唯一的胜利者。此广告所激发的政治意识,曾导致它在美国被禁

这幅照片在海湾战争开始后在意大利的两个主要日报刊出,随后受到意大利广告自律委员会的封锁,经历了几乎是世界范围内的激烈辩论后,它在法、英、德国也遭“封杀”。

贝纳通希望人们从它的广告中读出死与生的辩证法,读出蕴含其间的永恒主题——爱。于是又有了一张以新生儿为主题的广告。摄影家托斯卡尼将脐带未剪、血污未洗的新生儿推到我们眼前,以展示生命的“原生态”。但这一广告又受到了指责,直至贝纳通最后让主角穿上了“米奇”牌童装风波才算平息。

托斯卡尼说:“卢契亚诺问我能为战争做些什么,我就拍了墓地。之后,我想制作生命的照片,所以我拍了新生婴儿,我从未想过它会带来如此结果。”

一年之后,同样具有刺激性的春夏广告中有一系列报道社会热点的照片,贝纳通广告再次展示“原始现实”的哲学。照片中展示了大量“焦点”问题:艾滋病、恐怖主义、暴力、地区冲突、难民、自然灾害。

没有别的与广告有关的世界舆论能超出这场运动。它使公众大为震惊,以至7幅照片中有5幅遭禁。包括描述艾滋病的“David kirby之死”;反映冷战结束后地区冲突的非洲战士手持人大腿骨的照片(Patrick Robert摄);反映在黎巴嫩狱中扫射场面的照片;西西里一场车祸中正在燃烧的小汽车;满载阿拉伯难民的船只。这些照片因“令人不安”而在法、英、德、西班牙、日本、伊朗遭禁。“David kirby之死”记录了一个即将死于艾滋病的男子被他的家人围拢的情景。引起英国乃至全世界的争论。批评者认为:“艾滋病同编织衫广告有什么关系?这纯粹是利用艾滋病!”结果,不仅所有杂志禁刊此广告,英国激进派组织“Act up”还毁掉贝纳通商标,并且威胁说他们将开展一场抗议贝纳通的运动,并告知公众不要购买贝纳通的产品。

强烈反对的另一面是热烈的赞扬和极高的荣誉。在这幅广告中,托斯卡尼最初的照片是单色的,通过电子染色重新制作,它获得有威望的“国际纪实摄影展览(International Press phote Exhibition)”大奖。美国《生活》杂志以“A Modem Day Pieta”为题刊登,获得了联合抵御艾滋病的团体和组织的支持。同时也收到了公众朋友和艾滋病患者家属和一些学校学生的支持,他们给贝纳通写信表达他们的观点。那位艾滋病患者的父亲针对贝纳通广告说:“贝纳通并不是利用我们的悲伤卖衣服,相反,我们在利用贝纳通对艾滋病起到警醒的作用。我儿子死后讲话的声音比活着的时候更大了。”

照护David3年的职业自愿护理人员Barb Cordle女士信中说:“这幅照片比其它我们见到的照片更能安抚面对艾滋病的心情。我们不能看照片而憎恨Aids患者。”

在这幅照片中,人工上色技术使David看上去更像耶稣。使这场争论更添戏剧色彩。

贝纳通的创意大师摄影家托斯卡尼也开始反驳:“当记者注意到奇特且严肃的话题时,没人会批驳他们,说他们把内容卖给了传媒。但当广告触及相同的现实时,每个人都拿起武器反对它,好像以欺骗和谎言误导消费者的广告才被认为是正确的。

“你一定要有勇气做错事,我们做每件事都是冲动的,这也是创造贝纳通的原因,卢契亚诺对彩色编织衫从不做试验或市场调查。”

受贝纳通广告影响最深的其实是他们自己——托斯卡尼认为:在任何一家贝纳通店的任何一件产品都足以证实它的质量,所以反反复复夸自己的产品比别人的好是浪费,他们愿把更多的精力投身到这个时代,按照广告的誓言,把自己当成世界大家庭的一员。

比如对艾滋病的关注。早在1991年,贝纳通散发了许多印有避孕套的照片,同时开始在全球贝纳通店散发避孕套的运动。同时贝纳通还资助Aids组织并给纽约市民以赞助,包括给学生发避孕套在美国出版了“Safe Sex”(性自救)手册。这场运动受到年长者的指责,但受到年轻人的热衷和支持。此外,贝纳通还向在阿姆斯特丹的国际艾滋病会议捐献了他们广告的复印件。

刚刚过去的1995年更使贝纳通广告看起来像《时代周刊》或是《生活》,而53岁的托斯卡尼看起来像个想获“普利策新闻奖”的记者,其足迹触到了尚处紧张状态的加沙地带,又遍布欣欣向荣的中国。

在他眼中,水深火热的加沙是象征分歧的地方。总有一天分歧变共识的信念正与贝纳通世界大同的理念合拍。托斯卡尼抵达当天,即有爆炸,之后,在特拉维夫亦有爆炸事件。但在加沙地区自囚达50年的市民却在托斯卡尼的镜头下露出了灿烂的笑容:“和平是个大希望,之所以愿意上镜,因为要告诉全世界我们跟你们并无异。”“我爱我的丈夫和孩子。”“但愿我的孩子不会见到我身处的坏时代。”贝纳通在中国

这一年,托斯卡尼的中国之行照片集获得了很大的成功。

早在1991年,贝纳通的日本子公司和中国红都时装公司合资成立了北京贝纳通,在中国开了第一家店。短短几年时间许多规模不小的Benetton专卖店出现在北京、上海等大城市街头。60年代以羊毛衫起家的意大利Benetton至今仍严格选用纯天然原料——阿根廷的美利努羊羊毛和美国德州的棉花,通过高超的染色技术,使其服装以明快色彩和轻松的质感见长。1995年贝纳通到中国进行调查。中国的变化引起了托斯卡尼的关注。托斯卡尼用写实手法拍摄了大量照片,其中很多是日常生活中的镜头:穿花衫的城市小女孩、摇滚乐队小伙子们、推自行车的城市姑娘、穿中山装的铁道部退休干部早晨提着鸟笼在遛鸟,红色羊毛手套格外引人注目。托斯卡尼还到了积雪很厚的中国东北,在那里,他拍摄了站在自家栅栏前衣着鲜艳的母子,拍了具有自然色彩的车把式……作为一个一流的摄影家,托斯卡尼试图以他的意志,来构造一个新世界的模型,但在对这世界的寻找中,给他感受最深切的,却是差异、隔膜,而并非是真正的平等与和谐。对消除隔膜矢志不渝的贝纳通面对现实也常常只能是无奈。于是摄自南非、前南斯拉夫、墨西哥、黎巴嫩、日本、以色列、匈牙利、巴西、爱尔兰、德国及一些私人花园的铁丝网合成了Benetton最新广告的画面,主题是“疏离”。人与人之间有太多人为的隔膜和障碍,其实是这世纪末世界的真实写照。 贝纳通