年后谈过年

作者:三联生活周刊文·黄宗汉 舒乙 邵牧君 周国平 西川 陈村 沈丹萍

这个年“特过瘾”

文·黄宗汉

阴历二十九上午,携秘书、“天桥乐”的老板及《生活周刊》记者给老舍夫人92岁的胡潔青老人拜年。下午头下班离开单位之前,李昭区长许了诺:区里将拿出300万元修复万胜剧场(原万盛轩)。三十晚上,请80多岁的老姐儿黄瑞华到自个儿的女儿家,祖孙三代吃了年夜饭,黄家其他兄弟姐妹宗江、宗洛、宗美分别打电话拜年。

初一上午,和老姐姐分手前吃了一盘炒年糕。下午应邀出席宣武区首届大观园红楼庙会。我和部长、市长、区长们一起聊大观园又聊万胜剧场。

接下来的几天,在家闭门应付人大历史系硕士班的作业——《试论天桥平民文化的发展》,此稿曾请一些专家学者朋友提意见。舒乙大年初一来电话,建议,在天桥平民文化的特别中再加上“密集性”。老领导王力行也提出了非常具体的意见。改来改去,从4000字改到10000字。

初七开始给市委领导写“贺年片”,这份“贺年片”写的是为北京八小剧编写新剧本、创作新剧目、组织新编传统剧目排练演出的事,请市政府给予关心和支持。

初八上班,又给宣武区两位区长纳谏,建议在规划大商场时,把公共厕所规划进去——公共厕所是个大问题,光宣武区得修200个公厕才够用。大商场既招揽生意又能解决个老大难问题。 文·侯一民

文·侯一民

过去没有离休的时候,平时比较忙,总是利用过年的时候做一些自己想做而平时难于做的事,有两年春节都是大卅跑到陶瓷厂去做陶艺。这几年在西郊盖了一处工作室,到了春节在那里值班的亲戚都想回家团圆,人家忙了一年也不好强留,所以春节我和老伴都是在“山上”过年。腊月廿六带足了过年的饺子馅,送给老乡的年礼,和为狗准备的饲料,满满装了一车,由我的学生送我们上了山。

那里是小区,到处苍松翠柏,冬天的空气透明清冷。夜晚可以远望到北京节日的繁灯,我们除去看了几位附近的朋友、老乡之外,就去我们工作室的一个小屋里,通过一台黑白电视机和首都人一起度过了除夕。那里有做不完的活,几天中拾出了两间春暖后工作的房,组装了一个有雕花的大木床,还打上了蜡。虽然旧些,但古色古香却也自得其乐。

对我老伴来说,最重要的是照顾那几只狗,老狗叫‘基罗’,大女儿叫‘贝贝’,两小仔一个叫“豆豆”,一个叫“妞妞”。它们看家无比忠诚,我老伴给它们做了小棉衣,每天做一大窝饭分着吃,由于那个“贝贝”总欺负小豆豆把腿角咬破了一大块,我老伴每天给它上药。狗不听话,不一会就弄掉了,只好一天上四五次。为了来春种老玉米,我俩到处捡狗粪,居然也集了两大堆粪肥。

我的特殊任务是对付老鼠,那里靠近古庙,老鼠成精。多处防线被它们突破,来往十分自由。为了以后的安全,大年初一我只好对鼠爷不敬,用水泥加碎玻璃堵鼠洞。不过第二天又咬开了。经过反复较量,虽取得了阶段性胜利,但看来还是个持久战。

今年是鼠年,鼠年不复言鼠过,电视中老鼠成了“全身是宝”的主角,又娶媳妇又打红灯,我却不得不从现帝出发,对付老鼠,从除夕到初三画鼠之兴大发,画了几张老鼠,可惜都有点长老鼠的志气……

我想别人没我这么过年的,找罪受。 文·舒乙

文·舒乙

大年三十中午全家人在小饭馆聚餐,不自己做,图省事,气氛也更热闹;不过,一不要饮料,只喝香片茶;二不要洋酒,只喝花雕。

晚饭各自在小家里过。由于有老夫人在,自然要准备几样精选的传统过年菜。老夫人自己操作“芥茉墩儿”,太太准备“小酥鱼儿”,我则对付“二冬”——香油焖冬笋和冬菇,3人共同合作“果子干”——柿饼、杏干和藕作原料的一种甜食。仅此而已,往年的大鱼大肉一律免去,不愿意端上来撤下去,馏了上顿馏下顿,全无新鲜感,也算改良。

晚饭后,不愿意死守着电视。决定以玩为主,兼顾电视。一边打牌,一边忙里偷闲用边角余光扫一扫电视机。后来,干脆关了它,在施特劳斯的伴奏下“掷色子”和“顶牛儿”,在烛光里。

不到12点就钻了被窝,拒绝熬夜。

不过,刚迷糊了5分钟,电话拜年的来了,索性,披着棉被,守着电话机,一气儿接了8个,在电话铃声中迎来了鼠年。 文·邵牧君

文·邵牧君

我一直厌烦春节。全国十几亿人同时吃肉啃鸡,实在吓人。又不是家家都有人在外地,非要靠春节假期吃团圆饭。现在又是每周休两天,团圆的机会多得让人用不完。但是旧俗难改啊。过去供应紧张,每当春节逼近,就为亲友上门伤透脑筋。如今这份烦恼没有了,但一到春节,食品价格飞涨,谁也管不住。散装、简装的食品愈来愈少见,几颗花生豆、一撮瓜果条,也包装精美,价格令人生畏。社会上奢靡之风日盛,电视上五彩缤纷的鼓励消费的宣传,时刻在威胁着家长的钱袋。受采访的男男女女却又异口同声地说“承受得起”、“问题不大”,真让人愕然,令人忿然。

春节在我家里可以说久已不存在了。我家人口稀少,作为客居北京的上海人,来往的亲戚极少。我又生性不善交际,没有什么“无事登临三宝殿”的朋友。我这个人又比较自我中心,向不接受时尚、惯例之类的束缚,多年来早就自行其是地废除了年夜饭、压岁钱、拜年、请客送礼等一套繁文缛节。甚至提倡“大家吃肉,我们不吃”、“过春节,穿平常衣服”等反主流的家规。从去年开始,政府明令禁止燃放烟花爆竹,我更是大喜过望,几乎认为是中国政府有史以来最大的德政措施了。

就这样,我呆在家里听听音乐,看看电视,还点文债,读点好书,平平静静。省吃俭用地熬过了今年的春节。但到了春节降临前夕,有一个电视节目是不能不看的。那就是中央电视台的春节晚会。为什么说不能不看呢?其中一个原因是受宣传的影响。在春节晚会播出前好久,至少一个来月吧,中央电视台就要大事报道今年的春节晚会将有如何重大的革新、节目将如何面目一新,光听动用的人力和财力年年大增,好奇之心便不能不油然而生。哪怕上一年的晚会已让人倒过胃口,是不是今年……于是又在吃过比平时更简单的年夜饭后,准时打开了电视机。

平心而论,今年的春节晚会的创作人员下的功夫着实是不小。但演出节目开始后,即愈看愈乏味。虽说今年是三地,但仍跳不出“在个一舞台上献艺、一个节目接一个”的老框框。晚会的时间又特别长,形成了疲劳轰炸,何况不少节目是新瓶装老酒,换汤不换路;台上台下、场内场外的交流方式更是“花开花落年年同”。我自春节晚会开播以来,年年都是忠实观众,但越看越不忠实。细想了一下,问题看来主要不在于节目、交流方式等方面的缺乏创新,而在于这个单调的、疲劳轰炸式的老程式。在晚会开播之初,它确的新意,但再好的构思也经不起一再重复的。近来年杂拌式的晚会多如牛毛,令人生厌,可以歇歇了。 文·周国平

文·周国平

按照传统,春节是合家团聚的日子,哪怕是远在天涯的游子,也要日夜兼程地赶回家里吃那顿年夜饭,据说当今的时髦是反了过来,偏要拉家带口离家出游,在饭店里吃年夜饭,在宾馆里开房间,才能找到过节的感觉。我今年的春节过得既不传统,因为我在北京忽然没有了家,也就谈不上和家人团聚;也不时髦,因为我几乎足不出户,一直蜷缩在我的斗室中。但我并没有像平时那样用功或作用功状,我不无理由地认为,这个我久已淡漠的节日,现在我也该享有一份,给自己放一个假了。不过,我度假的方式实在太平庸,无非是睡睡懒觉,翻翻闲书而已,新近把我的全部藏书都搬进了这个住所,刚整理完毕,便在书柜前转悠,东抽一本,西抽一本,堆在床边闲翻,算是对自己的慰劳。过年图个热闹,我难免有冷清之感,但不想去打搅正在热闹中的朋友,偶有朋友从市内、外地或国外打来拜年的电话,我便暗暗感谢他们还惦记着我,使我觉得自己和世界还保持着联系。连续的生活变故拉开了我与世界之间的距离,我对自己的新年祝愿是,当我与世界重新会合时,我将比现在更加健康开朗。我希望明年春节到来之时,我已经有一个宁静的生活,如果没有,至少已经有一个宁静的心境。 文·李少红

文·李少红

一年之中,最不可抗拒的节假日就是春节。前后有一个月的时间,别想干什么事。即使干也毫无效率。只能“歇”。于是,我和丈夫带女儿回上海,到我父母家过年。

如果不是过年,得不到这么彻底的休息。我们恨不得把一年缺的觉都补回来,睡得骨头都酸了。直到大午夜的鞭炮响起,才把我们唤醒。这方面,上海真不如北京。说不放就真没人放了。原先上海人不太放鞭炮,一禁反而凶起来。炸伤眼的;着火的;今年还有一个从二层楼上头朝下裁下来的。过年怎么就非得跟这鞭炮干上不可呢?

觉睡够了,干什么去?我知道有一个地方是我丈夫必要提议去的,我等他开口。果然,他说我们初一去杭州灵隐?不知从什么时候开始,只要我们到南方来,总要去一趟杭州灵隐寺。我们不是信徒,但从不愿破坏这种动意。

初一的早上,上海的街道少有的清静。我们买了当日的火车票,上路了。

没想到半个杭州城的人都在灵隐,车走到山底就不让往上开了。交通警察、消防车遍布灵隐山间。通往灵隐寺的路上,人流滚滚,壮观之极。上至老人,下至儿童,各色人等都有。绝了。进入寺院,你随时有被人烧着衣服的危险。身前身后拥满了烧香拜佛的人,所有的人只顾虔诚,争相对佛许下一年发财的愿,平安的愿,升级的愿,辟邪的愿,那真是旁若无人。一般虔诚者在寺院里拜,把点燃的香投进香炉走人。二等虔诚者必走进大殿拜佛,许了愿,出来点香投进炉中。三等虔诚者便要在佛像前磕头才是。等待磕头的长队弯来绕去,见不到尾。四等虔诚者还要捐款,求得和尚傅在功德簿上留下自己的名字。最为虔诚者是一个东北人,花子大笔钱,做了法事,而且为观世音置了套新年穿的衣服,上面写着:黑龙江省某县某地某某敬上。这样的举动不一般信徒可为之的。

过年磕头烧香放鞭炮,是老风俗又回归了?还是如今的人不知心归何处? 文·西川

文·西川

安安静静的年夜,没要震天的爆竹声,没有除旧迎新的感觉。我在父母家吃过团圆饭回来,便继续写我的文章《从马可•波罗未曾旅及中国说起》。我知道这是大年三十,我按照中国人的老习惯守岁。文人们总要在这时写点《新年试笔》之类的文字,但我从未这样做过,我只是继续我的工作。

年前我被告知,我的诗集《汇合》连同另外8个人的诗集被一家出版社最终给砍掉了,原因是该出版社的头头害怕因出版这套以“乌托邦”命名的诗歌丛书而承担责任。这样的事我已屡次碰到,所以心里并不觉得突然。散步在春节空旷的街头,走过红纸春联、性知识和生活小常识宣传栏,我觉得我已把春节过到了内心深处,而对大多数人来讲,过年越来越像一种义务。

大年初五我和几位老同学聚会在北兵马司一所大宅子里,同学中有两位刚从国外回来。我们已有十多年未见。聊起往事,我们争相攀比当年谁比谁更“坏”,但在瞧不起现在的中学生上,我们意见完全一致。有一个做生意发了大财的同学忽然问我:“你现在既不吃喝嫖赌,又不挣钱,你整天到底在忙些什么,还弄得比我们都忙?”闻听此问我只有傻笑:“是呀,是呀,那么你都忙什么?”他说:“过年嘛,给头头们拜年,头头们给我‘压岁钱’!” 文·陈村

文·陈村

除夕。晴。

昨日的雪,还留在对面的屋顶上。红瓦白雪的,真好看。

吴斐上午冒寒擦窗玻璃,说是10月的时候刚擦过,怎么又要擦了。下午回娘家去也。天天晚上吃完年夜饭从她妈家回来,约好一起去放炮仗。我和阿姨(保姆)两个人吃年夜饭,吃完饭和她算了家用的帐。今年的帐不要拖到明年。

一个人开着电视机打电脑,在放春节联欢会,除夕是个无聊的日子,于是也有相应的节目。大家在等钟点,等到了,就把旧的年送走了。给朋友们打电话。接近零点,炮仗声起,似无去年的火爆。须兰等来电话拜年。

正月初一。又一个鼠年的春节。晴天。照中国人的算法,我已43岁矣。

上午领着天天去给妈妈拜年。妈妈今天精神多了,还想照顾这个那个。愿她身体好起来。孩子们兴高采烈的,给他们压岁钱。一会儿,传来天天和小外甥打起来的消息。家庭聚会,今天有30个人。等我们这代成了老爷,寂寞多了。

下午和吴斐一起去她娘家,给她父母拜年。晚饭后一个人回家,安安静静很好,看了会书睡觉。想,过年就是文化大革命,不能不参加的。 文·沈丹萍

文·沈丹萍

2月16日,用自己著的《阳光下的漂泊》一书作为新年礼物酬勤朋友,比起往年,可算是过得比较热闹的了。

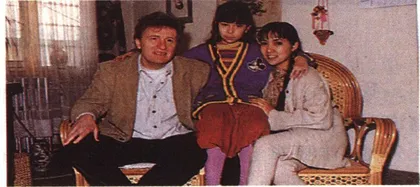

往年,我几乎没有春节这个概念,过不过好像也都没有什么感觉。对于很小就离开家的我,一直是处在孤独的状态中,嫁了乌韦之后,连续几个春节都是在德国度过的。由于西方没有春节,因而也就谈不上过节的气氛了。但今年却多少有些例外,一是披露我自己婚恋与艺术经历的书出版发行,二是2月19日大年初一,恰与我本命年的生日重叠在了一起。这两者相加使我收到了许多友人寄来的贺卡与礼物,并有一些至爱亲朋登门造访,大家坐在一起嗑瓜子、吃玉米花、看电视、玩纸牌,不谈事业、不谈收入。天南地北的胡聊乱侃上一通,倒也颇为开心。这次春节是在国内过,乌韦多少也受了点感染,入乡随俗。大年三十他就请我去粤菜酒楼去吃粤菜,那儿的人很少,情调却很高,我们俩人举杯相庆,倒也情意浓浓。接下来,从初一到初六,我们又连续去吃日本菜、意大利匹萨饼、韩国烧烤,一直吃喝到大年过后。这些吃喝全都是乌韦掏腰包请客,他说今年要痛快一下。

(本栏编辑:舒可文) 春节过年