企业兼并——’96新热点

作者:三联生活周刊(文 / 仲夏风 刑海洋)

1996年1月6日,星期六,农历11月16日——北京燕京啤酒集团选择这个带四个6的日子向外界宣布,燕京啤酒集团兼并华斯啤酒集团,从而形成年产50万吨的全国晟大啤酒生产企业。

与此同时,中国工商银行在上海召开18个优化资本结构试点城市分行座谈会,会上传出消息,我国18个城市国有企业破产、兼并工作已全面铺开,开始进入实际操作阶段。

有关专家曾预测,1996年将会掀起企生兼并的热潮,开春的这两声锣鼓,是否意味着我国在经历了股票热和房地产热之后,下一轮热点——企业兼并热已经到来?

企业兼并形成合力

企生兼并指的是两个或更多的公司,依照法律程序规定或合同的约定,合并为一个新公司,或一个公司用购买股份的方法,取得另外一个或几个公司的财产或控股权的行为。

我国的企业兼并始于80年代初,当时的目的主要是通过优势企业兼并亏损企业,以消灭亏损企业,减轻政府的财政负担。现在,企业兼并既是政府调整产业结构,进行国有资产存量重组,优化社会资源配置的基本手段,也是企业经营机制转换、实现优胜劣汰的根本性办法之一。

1990年至今,全国有近2000个企业被兼并,共转移存量资产41.9亿元,转移债务248亿元,企业由亏转盈的927户,有46.3万职工得到重新安置。自1993年9月宝安集团收购延中实业以来,在证券市场上就已发生了24起购并事件。可见,企业兼并对我国的产权重组改革具有特别重要的意义。

这种意义对燕京啤酒集团公司总经理李福成而言,是实实在在的。“燕京”与“华斯”同是北京大型啤酒集团,又同在顺义县地面,不同的是,一个是北京最好的啤酒厂,一个是北京最差的啤酒厂。燕京啤酒集团总资产8.5亿元,1995年啤酒产量35.7万吨,实现利税2.22亿元,在全国800多家啤酒企业中,啤酒产量和利税总额均列全国第二,仅次于青岛啤酒。而华斯啤酒年产不足10万吨,资不抵债,已濒临倒闭。

燕京啤酒产销两旺,扩大生产势在必行。要增加10万吨的生产能力,需两年的建设周期和两个亿的资金投入,而兼并“华斯”,加以改造,当年就可以获得10万吨的生产能力,这个如意算盘焉能不打?

这就是兼并的魅力所在:通过兼并,产生协同效应和规模效益,降低成本,达到1+1>2的目的。一汽集团公司副总经理尹士君这样概括:“一汽兼并企业,并不是盲目地扩大规模,而是致力于用尽可能少的投入,换取有效益的规模。”

作为“中国汽车工业摇篮”的一汽,在10年内,兼并了东西南北的17家大中型企业,一跃成为全国最大的轻型车基地。其间,最著名的是1995年5月30日,一汽斥资6.5亿元收购了沈阳金杯汽车股份有限公司50%的股份,同这个中国汽车工业八强之一的大型企业实现了强强联合。去年1—11月,一汽的轻型车产量已达6万多辆,约占全国产量的18%。

像李福成和尹士君这样的企业家,视野都是相当广阔的。他们意识到兼并可以成为企业寻求迅速发展的重要手段。它能在短时间内使企业得到扩张,在竞争中赢得时间;能够增强企业的竞争能力,扩大市场占有率,减少竞争对手。一汽就是从市场占有率出发,在西北、西南、华南、华东用兼并企业的方式相继布上了点。而“燕京”兼并“华斯”更深层的考虑还在于:“华斯”已经陷入困境,“燕京”不伸手,不论“华斯”被别的企业兼并还是被外商买走,燕京都会增加一个竞争对手。

类似的兼并得到了政府的鼓励和支持。1996年,经济工作的主词是国企改革务求取得明显进展,抓大放小,造就一批具有经济规模和国际竞争力的大型企业。看看现实,我国企业与外国企业相比,实在太小太弱了。国际、东方、南方3大民航企业集团,全部飞机的绝对数不如美国排行第9位的西南航空公司多,航空工业的西飞、上航、南方动力和贵航4大集团的全部资产抵不上美国麦道公司资产的50%。在与国际经济接轨的今天,只有形成合力,才能立足。

而走“大企业”的发展路子、形成合力,重要的手段就是兼并。美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者乔治·斯蒂格勒说:“一个企业通过兼并其竞争对手的途径成为巨型企业,是现代经济史上一个突出现象”,“没有一个美国大公司不是通过某种程度、某种方式的兼并而成长起来的,几乎没有一家大公司主要是靠内部扩张成长起来的。”

在北京大街上跑得北旅车(宫长军摄)

“肥桃”引来外商垂涎

老资格的经济学家童大林指出,产权改革是改革之树上的一只“肥桃”。这只肥桃不仅诱惑着国内众多企业,外商也开始垂涎。

进入90年代以后,外商来华投资方式发生了新变化,不再直接投资办厂,而是收购或掺股、控股中国上市公司,进而步入中国市场。

1995年8月,日本五十铃汽车公司与伊藤忠商事株式会社受让北京旅行车股份有限公司4002万法人股,占总股本的25%,两公司成为北旅第一大股东,开外商参股国内上市公司之先河。

同月,江西江铃汽车制造股份有限公司3次发布公告,江铃与美国福特汽车公司在南昌达成协议,由福特购买江铃80%的B股,占江铃总股本的20%。

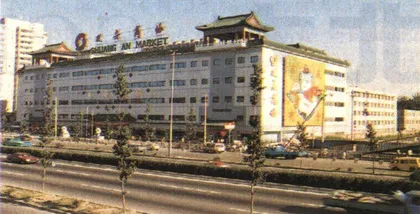

北京双安商场原为一家手表厂,1993年被北京东安集团兼并,厂房成了商场(赖向东摄)

兼并了7家企业的宝路股份有限公司,这是该公司下属的德阳经纬厂(熊汝清摄)

此后,日本松下印刷株式会社和新进商会株式会社与“银广厦”签订合资项目,美商、韩商收购或参股“河南神马”、“四川广华”、“鞍山一工”等上市公司的谈判也揭开了帷幕,使中国股市进发出一段大幅震荡的“外资购并”行情。北旅股份升幅高达205%,江铃也有200%的升幅,中国证券市场的购并功能发挥得淋漓尽致。

外资这一折腾,可以说打了我们一个措手不及。9月,国务院下文指出,在国家有关上市公司国有股和法人股管理办法颁布之前,暂停任何出售股权予外资公司的计划,以防国有资产流失,但此禁令已不会对北旅构成影响。北旅打了个擦边球,其意义却非同小可。

在国际汇市动荡,西方购并风潮迭起,世界巨额游资涌动的全球经济大背景下,经济连续3年保持10%以上高速增长的中国,成了国际资本首选的投资方向。而从我国经济发展的现状来看,普遍存在资金短缺的问题,许多公司因宏观调控的影响,纷纷谋求拓展海外市场。

北旅虽是我国生产旅行车的主要厂家,业绩却不理想,1993年每股税后利润0.14元,1994年下降至0.05元,1995年上半年开始亏损,数额高达130万元。它的总股本不足2亿元,年产汽车仅7000辆,规模小是效益下降的直接原因。

根据国家的汽车产业政策,为实现规模经济,国家将大力扶持有一定规模和技术力量的企业,全国120家汽车制造厂绝大多数都面临被淘汰的命运。北旅别无选择,在被淘汰和打擦边球、钻法律空子的天平上,它选择了生存。它只有利用自己上市公司以及隶属汽车行业的双重独特身份,才可能吸引到外资。

从北旅并购事件中,也可窥到外资的购并重点:首先是符合国家产业政策,政策重点倾斜的支柱产业,比如在本世纪末中国重点发展的汽车行业;其次是垄断市场、前景广阔的基础工业;再次是受宏观调控影响、正处于萧条之中且效益滑坡,但发展前景较好的重要原材料行业。外商看好的公司还有一个共同点,就是具有较高比例的尚不能流通的法人股、国家股。国有或法人资产长期沉淀而亟待盘活的需求,为外商输出资本提供了机遇。

在国外,专有一批有实力、有才智的企业家和财团在股票市场中寻求有潜力但经营不善的企业,通过收购股权的方法控制该企业,加以改组经营,盈利了的企业在股票市场中将以股价的上涨为购方赚取利润。鉴于此,在1996年中国企业的兼并之风中,会不会有一股强劲的西风呢?

1995年底,木岛保寿,这位原五十铃质量保证体系的负责人,已走马就任北旅总经理。他放言,要改革这家公司的管理方式以使其更有活力。然而,经济界已有不止一人指出,北旅是否能为五十铃带来效益,日方的关心尚在其次,他们的“醉翁之意”是及早建立进入中国汽车市场的立足点。外国人的眼光是放得相当远的,我们的眼光如何呢?

1996年1月25日,四川广华化纤股份有限公司发布公告,向美商转让部分国家股股权。同日,中国证监会迅速作出反应,认为广华的行为不符合国家有关规定,将予严肃查处。看来,兼并在1996年虽热,也不会热得发烫。 投资企业兼并