北大,SCI引起的话题

作者:舒可文

北京大学作为中国最早的现代意义的学府之一,其辉煌历史有目共睹。今天的北京大学依然在国人心目中有极高的地位。据零点调查公司的调查显示,现在北京大学在北京人中的知名度为30%,高于中国人民大学的20%。

近几年,频繁举行的大学生辩论虽让南京大学、复旦大学出尽了风头,但美国权威杂志《科学》评出的中国13所杰出大学中,北京大学仍名列第一。首届全国社会科学期刊评奖中,《北京大学学报》(文科版)获优秀奖,全国高等学校首届人文社会科学研究优秀成果奖评选中,北京大学有42项成果获奖,获奖数为高校之首。

SCI,北京大学热门话题

SCI,由设在美国费城的科技情报机构收录的“科学论文索引”,是国际上具有权威性的科学论文检索工具。在世界范围内,评价一个机构的科学基础研究水平,主要参见其发表在国际权威杂志上的论文数,以及论文被引证的频率。SCI的权威性最初也曾受到欧洲科学机构的怀疑,但现在已被全世界各国广泛接受。

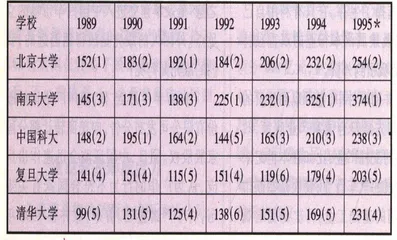

1989年以前,北京大学被SCI收录的论文数遥遥领先于国内其他高校,1990年中国科技大学的论文数首次超过了它。《北京大学闭路电视》的主编潘成鑫提供了一份详细表格,表中显示了1989—1995年,SCI收录的国内高校论文数及其在国同内高校的排名。

1994年以前,当北京大学被SCI收录的论文数已经连续几年落后于南京大学的时候,并没有直正引起学校的广泛重视。虽然论文数已在某种程度上说明北京大学的优势在渐渐丧失,也说明其他学校在新时期教育改革的步伐在加快。但北大仍然有其占优势的一项重要指标,这就是它的论文在被引证的篇数上仍居第一位。

1995年12月21日晚,中央电视台新闻联播节目中报道了“南京大学的论文在被引用的篇数上首次超过北京大学”的消息,宣布了北京大学失去了在科技论文排名中的最后一项第一。由此,SCI才在北京大学校园内引起了强烈震动,成为本学期末热门话题。

*1995年数据为1-8月的统计结果

主管科研的陈章良副校长为此专门召开了一次颇显危机感的座谈会。校长吴树青、自然科学处处长史实旭及理科的一批中青年学术骨干20余人参加了座谈。校内的中科院院士随后也召开了院士会,专门谈论此事。校内上下普遍认为问题严重,校方似乎也考虑把SCI收录论文作为硬性指标,作为一道提职资格的门槛。

北京大学闭路电视播放了座谈纪要,由SCI引发北京大学开始从各种方式对自身进行深入反省。

1995年,国家教委曾委托高等学校学位与研究生教育评估所对全国33所高校试办的研究生院进行评估。11月,北大校刊曾以“我校研究生院荣获第二名”为题报道此事。到了12月,学生们在谈起此事时,语气已完全不同意校刊报道中的光荣感,而是强调说:我们不是第一。北京大学拥有28名中国科学院院士,本来在高校中是人数最多的。但是,1995年院士增补时,北京大学只被增补了1名,而南京大学、中国农业大学等5所高校却都增补了2名,北大在落后。

即使如北大校刊所载,北大在人文社会科学成果奖评选中获奖数居高校之首,但另一个统计结果却是:北大的获奖者平均年龄已达62岁,18位一等奖获得者的平均年龄则高达72岁。这些都充分说明,北大在中国高校中的顶尖地位并非是不可动摇的。

北大到底数第几

其实,任何一种评估都不免有其片面性,因为在为评估而进行的比较中,我们只能挑出具有可比性的项目,而大量的不具可比性的项目,则不可能纳入以硬指标进行的评选中。

对此,北京大学一位不愿透露姓名的博士生说,数量可比,质量就很难比较。某些大学在研究中投机取巧,只选一些很小型的题目,解决一个规模很小的问题就可以做成一篇论文。而北大组织的研究题目总是相对规模大一些。两种努力,最后的成果显示都是一篇论文。

中文系一位研究生说:任何一种评比都不可能全面,按SCI排名,说明南大也很棒,但这不是唯一的。比如人大,培养出许多著名学者,这也是一种成果显示,也足以让我佩服人大。

而社会学系博士后方文则认为:一流的大学就应该在所有的方面都是第一。SCI的排名和研究生院的评比,都说明北大不是第一。北大应该有危机感。

中文系博士生刘宁评论道:北大没有必要去追求那种学院式的指标,不论怎么评比,北大的精神内容之丰富是其他高校不可比的,而这才是一所综合性大学的深厚之所在。

北大作为一所综合性大学,人文精神是其重要标志之一。人文学科的标准不可能像科学研究中那样显示出硬指标,评价人文成果牵涉到太多的学科外因素。北大之所以为北大,是因为它在历史发展中高扬“德先生”、“赛先生”旗帜的特殊精神。北大校外大众一般不了解各种各样的评比指标,但把北大视为最好学校的人不计其数,这说明北大以它整体精神对社会生活产生着影响。

而由1995年SCI论文数及被引证篇数的排名一事在北大校园内引起的危机感,以及由此引发的对自身的重新评价,也让我们又一次看到北京大学特殊的“小题大做”作风,它向人们传达了一所综合性学府的深厚底蕴。

现代管理学中的“木桶理论”说:一只由数块长短不一的木板合成的木桶,其盛水量的多少取决于最短的那块木板,而不是平均长度。如果我们把各学校也比作这样的木桶,那么各个学校都会有它的弱项和强项,评价出“第一”实在非常困难。

北大,所忧何来?

到底谁是第一的比较属妄为,但北京大学与别的大学的距离的确在缩短。

国家教委有关人士认为,北京大学与南京大学相比,这几年南京大学在学科建设、教学改革等方面都相对上得快一些。据统计,1992—1994年北京大学在SCI收录的论文被引证次数的增长率几乎为零,同期相比,南京大学论文被引证次数的增长为45.8%。虽然SCI论文数不能完全说明学校质量,但人们通常所认为的好学校的论文就是多。著名的哈佛大学在1995年1—8月的论文数高达5000余篇,而当人们说到台湾大学是一所后来居上的学校时,也以它的论文篇数为佐证,它的论文数与北京大学同期论文数相比,多了700余篇。1995年国家科委统计的科技论文中,台湾大学高达780篇,南京大学为325篇,而北京大学只有236篇。

北大自然科学处处长史实旭在回答北大校刊记者的采访时表示:从总体上说,北大大部分基础研究方面还是处于第一位的。

如国家“攀登计划”两批共30个项目里,有5个项目首席科学家(主要负责人)是北大的;1995年的“何梁何利奖励基金”中科学与技术进步奖奖励中,全国40个中有4个是北大的,1995年国家自然科学基金的“国家杰出人才基金”获得者中,北大有7人入选,1994年北大有3个,全国49个;“求是科技基金会杰出奖”中全国共20个,北大就有3个。这上面所说的各种奖励中,北大所占的比例都是全国高校中最高的。但是,也有些方面值得忧虑。从教师科研队伍自身来说,最有影响的人物都已五六十岁,现在要求他们调整领域,追踪前沿性课题是不太实际的。

1978年以来,是我国高等学校建设飞速发展的时期。北京大学以它特殊的历史背景一直拥有雄厚的科研基础和人才储备。也许正因为如此,它在新兴学科的冲击下显得不如新兴的学校那样敏感,因此,在学科设置、人才利用、教学改革等方面都显示出一种“船大难调头”的窘态。如:在1978年前,全国只有北京大学、武汉大学设立了图书馆系。而此后,陆续有很多学校都设立的图书馆系、图书情报专业等类似学科。仅就图书馆专业来说,现代的图书管理概念中心必有基本的英文阅读能力和计算机操作知识,正如史实旭处长所言,年纪较大的教师在这些方面就显得力不从心。

近几年,北京大学的确也提拔了一批像陈章良、刘士范这样的中青年学术骨干。但有人认为这种提拔方式本身存在着严重后遗症。刘土范的一位博士生说,国家投资1000万元建设一个大型实验室,指望着刘先生做专业带头人。但实际上,实验室的管理重担也压在他的肩上。这就大大分散了他的精力,影响他的专业研究。但是,我们设想如果换一位管理者,他是否能对科学研究有足够的了解以真正起到管理作用?

现代社会的发展,是一个全方位的发展模式,从信息共享、资金筹措到人才流动,都会使强弱之分无常地变换更替。现代社会的全方位发展还体现在各家修为各有所长,北大所特有的精神不可能永远成为社会整体的文明模式,而它所缺少的或较弱的部分会在别的学校被提倡和强化,并在强化中形成各自的特色。

未名湖畔走过多少落地有声的脚步,北大校门涌出过多少影响时人的先进意识。在今天这样一个充满竞争、进取、发展等意识的时代,北大所忧何来也就不言自明了。 北大北京大学sci