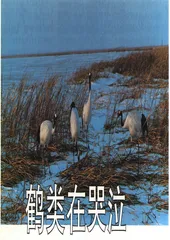

鹤类在哭泣

作者:三联生活周刊文·温波 图·吴绍同

台湾著名摄影家吴绍同先生,堪称“鹤痴”。吴老先生70高龄,5年来先后8次步行13万8千多公里,历经11个省的20个鹤乡,雨露风雪733天,拍摄下中国8种鹤类的美姿。

然而,在这些令人心旷神怡的照片上,我感觉到的,更多的是一种来自自然的呼唤。因为这些画面中的每一种鹤,都毫无例外地面临着生存危机。

世上现存的鹤类有15种,仅在中国就有8种。鹤生活在平坦的草甸、湿地和沼泽地上,有时还栖息在沙滩平原和沿海滩涂地。黑龙江省的扎龙自然保护区是一处鹤类的天堂。这里生活着6种鹤,包括丹顶鹤、白枕鹤、白头鹤、白鹤、龙鹤和蓑羽鹤。

鹤是候鸟,有迁徙性,因此有鹤的地区分为春夏季的繁殖地,冬季的越冬地和迁徙途中的短期栖息地等。丹顶鹤的繁殖地在西伯利亚、日本北海道和中国东北的扎龙,而它的越冬地则在长江的下游、鄱阳湖和日本、韩国等地。同样在东北繁殖的,有在黑龙江乌裕尔河下游及吉林通榆县的白枕鹤,在乌苏里的白头鹤和在黑龙江北部的蓑羽鹤。在长江流域和鄱阳湖越冬的有白鹤、白枕鹤、白头鹤和灰鹤。只有黑颈鹤是在青藏高原繁殖,而在云贵高原越冬。在中国现在最少的是赤颈鹤,产于云南南部,近年来仅发现过几只,而它的盛产地在印度、斯里兰卡和缅甸。

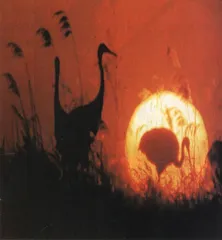

鹤翅膀宽大,其飞翔姿态飘飘然极其挺秀。然而鹤的美丽,却无法抵挡人类对大自然的侵害。

19世纪前叶,当欧洲白人开始移居美洲的中西部时,数以千计的美洲鹤成为火枪和“开发”的机械声的牺牲品。当年美洲鹤所栖息的湿地,如今已成为高楼林立的芝加哥。而当人们发现美洲鹤需要挽救时,大自然中的美洲鹤只剩下21只了。

鹤类由于个体大,缺乏保护色,所以它们的生存需要相当大而安全的空间。日本本州北部和北海道的低洼地区,历来是丹顶鹤的栖息繁殖地,但人口增长和经济发展使这些地区已变成了农田和城市。1920年前后,人们只发现几只丹顶鹤在北海道东南部营巢。经过日本人耐心细致的保护,丹顶鹤的数量才一点点增加。但冬天食物的缺乏是限制这个种群继续发展的主要障碍。1952年冬天,一些河流结了冰,丹顶鹤无处取食,于是当地的居民和小学生便投喂玉米和小麦,帮助丹顶鹤摆脱了困境。从此冬季投食喂鹤成为日本人民一种美好的传统,当地古老民族阿伊努人称丹顶鹤为“湿地之神”。

灰鹤在亚洲数目最多,它们在工业污染严重的欧洲吃尽了苦头。中世纪灰鹤在不列颠岛上灭绝,接着在法国灭绝,最后在德国仅剩下22对。生态保护团体为拯救灰鹤,把湿地买下来,砍去湿地上的树木,为灰鹤提供开阔的栖息地。经过人们10年多的苦心经营,欧洲的灰鹤才恢复到上万只之多。

西方国家所经历过的生态破坏为广大发展中国家提供了教训。可是,发展中国家在吸取这些教训的过程中,却又付出了惨重的代价。

鹤类的悲剧在我国也一次次地重演。1876年,在我国青海湖,一位俄国探险家第一次发现了黑颈鹤。从此人们才知晓还有一种鹤生活在高原上。1985年当《大自然》杂志主编唐锡阳来到青海湖时,他惊奇地发现青海湖黑颈鹤栖息地周围已大兴土木建起豪华宾馆,将青海湖自然保护区的工作人员全部投入到旅游管理还不够用,沿湖的环境宣传教育、繁殖地的投食、鸟类的调查全部中断。人工孵化停止了,所捡鸟蛋不知去向,原来饲养的珍禽似也都相继死去。

在这样人为的不断破坏下,黑颈鹤终于离开了青海湖。

在贵州西部有一片闻名于世的湖泊——草海。那儿的湿地曾吸引着成千上万只包括黑颈鹤在内的候鸟。但在1958年,向草海要粮,围湖造田,1971年,又错上加错将草海完全排干。一颗高原上的明珠由此而陨落。

随着湖水干涸,鱼草消失,来此越冬的各种鸟类消失得无影无踪。大自然给人类的这一教训是深刻的。之后,人们开始修建水库蓄水恢复草海。当人类改变了自己的生存态度之后,当年冬天,一群黑颈鹤终于奇迹般地又飞回了它们的家园。

自1979年以来,中国建立了近20个鹤类保护区,但从各地传来的信息仍然令我们对鹤类的生存担忧:

在云南,五六十年代,黑颈鹤曾广布滇东北各县,由于捕猎与环境的破坏,现在仅在海拔2400—3200米的高山沼泽、草甸才能见到它们的身影。

在江苏盐城,丹顶鹤仍在不断地被猎杀和被农药毒害,被毒害后仍在抖动翅膀,痛苦地痉挛。

鹤类带给了我们许多美好的记忆与美好的传说,但要是我们不能彻底改变自己对动物的态度,现代文明势必占据鹤类们的家园。但愿,吴绍同先生摄下的这些美景,不会成为一种珍贵的历史剪影。 湿地丹顶鹤