“纽约人”在北京(10)

作者:三联生活周刊文·西园

我敢保证,在中国当一个“海外华人”是一件尴尬的事情。

在北京住了一年多,有一个问题一直在困扰着我:我到底算是纽约人,还是北京人。

回国之前,我在纽约住了8年。那时候,我一直坚定不移地认为自己是北京人,我们甚至在纽约还组织了北京联谊会。那个曾经一度走红的电视剧《北京人在纽约》的录像带,我相信在纽约的每一个北京人都看过,那故事编得如何我不作评论,不过至少这故事的名字令人倍感亲切。

刚刚回到北京的时候,那份重逢故乡的亲切简直是扑面而来。熟悉的面孔,熟悉的语言,熟悉的风俗,令你有一种度蜜月般的兴奋。可是一段时间之后,当那种久别重逢的新鲜感过去后,北京——这个我自小出生的城市竟然变得越来越陌生。你几乎在每一件细微的事情上都会碰到不满意之处,你几乎每天都处于牢骚满腹的境地,你常常不自觉地脱口而出:这事儿在纽约不是这样……于是周围的朋友们一致把我称为“纽约人”。

事情似乎有点令人哭笑不得了,在纽约,我们被当作“北京人”;在北京,我们又变成“纽约人”了。以致我常常在问自己:我到底算什么人?是北京变了,还是自己变了?

是物质生活的反差吗?平心而论,作为一个崭露头角的国际大都市,北京的基本物质条件几乎不亚于纽约社会。北京的城市规划气度恢宏,高速公路网已经基本成形;酒店比纽约的漂亮,地铁比纽约的干净,街道比纽约的宽阔,楼房比纽约的整齐。公用电话满街都是,出租汽车招手即停;各种档次商店和饭馆遍布全城,从10块钱一双的布鞋到5千元一只的皮鞋,从5元钱一顿午餐到上万元一桌的酒席,丰俭由人。记得刚回国的时候,一个朋友开着他的私家汽车带我逛街。也许一开始就想给我这个留洋学者一个下马威,一上车,他就很嚣张地宣称:“你想看什么?只要你在美国看到的,在中国都能看到。”

我心里觉得好,笑故意说:“此话当真?如果我举出一个在美国能见到,而在中国看不见的商品如何?”

谁知他不但没有被吓住,反而顺着杆爬上来了:“你只要举出一样,晚上我请你吃火锅。但是如果你举出的东西我都让你看到了,那么晚上这顿就得吃你的了”。

“一言为定。”我不加思索,一口气列出了七八样商品。

他很自信地一摆头:“我当什么新鲜玩意儿呢,上车吧。”

一个小时之后,我想看的东西都看到了。

接着我又列出了几样。他的车轮飞快地转起来,才跑了3家商场,又都见到了。

“还有吗?尽管道来。”朋友微笑地看着我作苦思冥想状,脸上露出幸灾乐祸的表情。

我绞尽脑汁,忽然想起一样东西,高兴地大叫道:“水床。”

“有——”他拉长了声调应着。半小时之后,我在一家家具商场看到了水床。

我黔驴技穷,为挽回面子,只好使出了我早就想好的杀手锏:“性用具”。说完之后,我甚至觉得自己有点无聊,补充了一句:“这项可以不算,晚饭还是我请。”

谁知朋友根本不领我的情,他自信地嘲弄道:“我早就料到你最终会落到这个地步,你不提我也不会带你去看。”

于是我们来到一家叫“伊甸园”的性商店,它就赫然坐落在阜成门内大街的闹市上。店里的柜台上摆满了男女生殖器的仿真用具,男性生殖器的用具被称为“女性按摩器”,女性生殖器的用具被称为“男性取精器”。还有一样叫“男性理疗环”的乐西,我甚至在美国也没有见过,包装盒上的广告写着两行醒目的标语:还我雄风,还她幸福。

晚饭还是朋友出的钱,按照他的话:让海外华侨请客的时代已经过去了。他向我解释说,今天他的所为并没有什么奚落我的意思,他只不过想证明:只要有钱,在北京同样可以享受到纽约的物质生活。他极力劝我回到中国来发展,在他眼里,拿着美国标准的收入再来当北京人,似乎应该是一件很惬意的事情。

我的朋友令人信服地克服了我对物质贫乏的恐惧,至少他本人已经置下的私家车和别墅楼就证明了中国和美国之间已经不存在一个第二世界的天堑。我后来成为一家海外投资基金驻中国的代表,这个决定很难说没有受到他的影响。拿着美国标准的工资,重新体会一下当北京人的滋味,难道不是别有情趣吗?可是不久我就发现,事情还没有那样简单,尽管在北京维持你在纽约的物质生活并不困难,尽管你可以穿得像一个地道的北京人并操着一口标准的北京话,但是你的心态却永远变不回北京人了。

电梯神经质综合症

在北京住高层公寓,绝对是一场噩梦。

刚到北京的时候,我住在一个高层居民楼的第15层。这间公寓月租金为1500元人民币,两房一厅,有国际直拨电话,有热水暖气,合金铝的窗框,新装修的墙纸和地砖使这个房间看起来就像一个三星级的宾馆客房。这里刚好处于三环高速公路的出口处,乘出租车到市区四通八达。按照当时北京住房市场的价格,这条件可以说是相当不错的了。

不过很快我就意识到,这高层居民楼的居高临下的视野令我付出了沉重的代价。我在北京一个月之内爬的楼梯,比我在美国8年的总和还多。两部电梯按月轮换使用,单月份开甲电梯,停单层不停双层;双月份开乙电梯,停双层不停单层。这项规矩并没有明文的条例,也许早就成为全楼居民的一个无须通知常识。

在每个月的开头几天,我常常被这两部电梯的轮换制度搞的昏了头,按照上个月的惯性在卸任的电梯门口傻等。要命的是这两部电梯的门并非相邻,而是分别在两个门廊,使你无法根据甲电梯的动向来判断乙电梯的状态,这就要求你对日历有准确的记忆。

我自己还好办,倒霉的常常是来访的客人,他们并没有义务要记住本楼的繁文缛节。那些第一次来访的客人还好一些,至少他们鼻子底下有嘴,可以打听。最怕那些刚愎自用的熟客,悲剧注定要发生在他们身上。

公司的一个同事,常常到我家来为我修整电脑,他在头一个月都是在乙电梯上楼的,可是下一个月,他就糊涂了。在乙电梯门口傻等了70分钟之后,他认为一定是电梯坏了,于是只好爬楼梯。那天也该他倒霉,手里还抱着一个14英寸的彩色屏幕,等爬上15层的时候,累得有气进没气出,连话都说不出来了。

光记住电梯的转换还不够,别忘了还有楼层的转换。单月停单层还比较简单,我可以直接上15楼回家;可是如果双月停双层,我就要先上到16楼,然后步行下一层回家。在双月的头一天,我常常犯的一个错误是直接走到16楼同一房号,拿出钥匙就往锁眼里捅。有一次门开了,里面出来个围着围兜的少妇,看见我的窘相立刻就明白了怎么回事。

“你住在我楼下吧?”她笑着问。

“真对不起,我走错了楼层。”

她开心地大笑起来:“没关系,我也经常捅17楼的房门。”

本来楼里的两部电梯都是自动电梯,有识别数字能力的人都能开,可是却偏偏雇了3个专职人员轮班操作。令我无论如何也搞不明白的是,3个人为什么还轮不过16个小时的班。他们早上6点钟上班,晚上10点半钟下班(夏天11点),中午竟然还有一个小时的午休。自然,在他们不上班的时候,电梯是锁上的。

我进驻公寓的第3天订购了一台分体式空调机。我和安装空调的师傅约好,下午一点钟到两点,我在家里恭候。那时候还不知道楼里的电梯中午休息,两个空调装修工刚好赶在这个点上,以为电梯坏了,于是扛着空调爬上楼,一进门就破口大骂,我只好一人发150元钱堵上他们的嘴。由此我领略了世界上绝无仅有的电梯午休制度。

我不知道是否所有住高层楼的北京人都能够保证天天晚上准时回家,至少这对于我来说是很困难的。有一段时期,由于客户和朋友的应酬特别多,我几乎天天都是11点钟之后回家,于是天天都要爬15层楼。我精确地数过,每层楼22阶梯,15层总共有330阶楼梯。每个月爬个20回,就等于爬一趟泰山了。在纽约,哪怕你再有想象力,也绝对不会想到如此情节。所以我断言我一个月内爬的楼梯比在纽约8年还多,一点也没有夸张。在纽约,几乎所有4层楼以上的建筑都有电梯。而且只要有电梯,一定是自动驾驶,通宵运行。

那段日子,楼里的电梯制度如同一个紧箍,时时刻刻对我的作息时间产生着无形的制约。和朋友聊天,陪客户吃饭,还没有到9点半,我就开始心神不定,不停地看表,对于我来说,搭出租车穿过整个市区,都没有上15层楼那样可怕。我晚上不敢去串门,不敢上卡拉OK,不敢逛夜市,不敢看电影,不敢坐晚班的飞机……

不要以为制约只发生在晚上,早上同样有。有一回我要赶早上7点半的飞机,非要6点钟以前下楼,只好拎着两个手提箱走下15层楼,那滋味一点不比上楼好受。总之,这个电梯的时间表把我人都快变得有点神经质了。有一回我的飞机12点到达北京机场,公司派车来接我。一上车我就催着司机快开,结果车子还是堵在半路上了。眼看时间过了一点钟,我的神经一下松驰下来。司机反倒着急了,问我是否要抄小路绕出去,我懒洋洋地摆了一下手,道:“多堵一会儿没关系,反正还没到两点钟。”司机昕了莫名其妙,不知道我葫芦里卖的是什么药。

我怀疑,我一定得了什么神经质的病。我给自己的病状诊断是:电梯神经质综合症。

我原来还以为只有我住的这幢高楼的电梯有这样苛刻的规定,可是后来我接触的北京人多了,发现几乎所有的高层建筑的电梯都有类似的规矩,甚至有的居民楼晚上不但锁电梯,还要锁大门,回来晚了连门都进不了。这一发现还不算什么,令我感到惊奇的是北京人似乎对此习以为常。

我曾经不可思议,为什么像北京这样的大都市夜生活这样贫乏,几乎所有的商店9点钟都关得干干静静,没有夜市,几乎没有夜间餐厅,晚上一过了10点钟,马路上冷冷清清,一片暗。而在这个时候,广州、深圳的夜生活才刚刚开始,夜市灯火通明,小饭馆热气腾腾,马路上熙熙攘攘,一片繁荣。

自从了解到北京高层公寓楼的电梯制度之后,我才对此有了答案。南方的居民楼都比较简易,一般不超过8层,因此居民行动不受电梯的制约。而北京的塔式高层公寓最多,由此推断一定有很多北京人晚上被电梯困在家里了。而且随着高层建筑越来越普及,又将会有越来越多的北京人为电梯所困。据说北京甘家口一带也曾经有过夜市,但是没过多久就无疾而终了,现在那里的小贩们一到晚上9点就老老实实地关门大吉。看来夜市的开拓者们没有充分地估计到改革电梯管理制度对推动商业贸易的促进作用,因此遭此惨败。他们的思想还停留在四合院的阶段。

我的电梯神经质综合症是被我的朋友马某给治好的。马某是我在纽约的好朋友,也是回国经商,娶了一个年轻漂亮的北京姑娘做太太,目前正住在老丈人家。那天马某携怀孕的妻子到我家作客,我们一起吃了晚饭,一边看电视,一边聊天。

异地重逢,聊得兴起,不知不觉时间已经过了11点半。我抬头看钟,惊呼道:“糟了,没有电梯了,看来你们只好下15层楼了。”

马某淡淡一笑,道:“下15层不算什么,回家我们还要爬楼呢。”

“你们住多少层?”我急忙问。

“24层”。

我倒吸了一口冷气,担心地看着身怀五甲的马太太,试探着说:“要不,你们干脆今晚别走了,住在这儿,反正有两间房。”

马太太看出了我的疑虑,婉言谢绝:“我们还是回去,爬楼梯我们习惯了。”

马某站起来舒展了一下身体,笑着补充道:“就当锻炼身体,我在北京减了10磅。”

同情和羞愧同时涌上了我的心头。我住的15层算什么?原来北京还有比我更不幸的纽约人,可是人家竟如此豁达。

从此,我不再牢骚满腹,不再怒火中烧;也不再去计较电梯的时间表。赶不上电梯就赶不上,大不了爬楼梯,权当锻炼身体。于是在那些住高楼的日子里,我得到了一个意外的收获,体力大大增强,至少减了5磅体重。

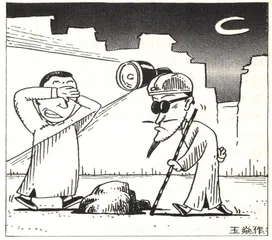

(未完,待续) 北京电梯