淸王府:最后一抹夕阳

作者:三联生活周刊文·刘铮 舒可文 摄影·刘铮

那段凿刻精致却已残破的台阶上,拥积着岁月吹落下的枯叶,沿着台阶走进去是一个旧的时代,走出来是我们新建的现代都市。

北京,曾有过多少这样的台阶连接不同的时代,这是无法估算的。由于北京曾为著名的文化古都,这一独有的历史背景使得旧建筑的保存状况与新建筑的设计格局都具深厚的历史意义,决定着民族文化价值评估与发展模式。

王府作为北京建筑文化遗产中的珍宝,曾经是构成旧北京建筑结构的主体。如今北京的王府多为清代所建,而清代作为“中国最后的古代”,其王府建筑就成了中国古代文明最后的也是相对完整的标本之一。清王府按清朝规制,是有亲王和郡王封号的历代皇子们居住的府邸。旧京留存的约40座王府大致为3个时期所建:一为清初入关后,人关有功“世袭罔替”的八大亲王,即“铁帽子王”所建的八大王府;二为清中叶康乾时期所建。康乾皆多子,王府自然也多,尽管保留下来的并没那么多;三为晚清为道光之子所建的著名的五爷府、六爷府、七爷府、八爷府、九爷府。

清朝的封建制度与明朝一样是中央集权制,沿袭明代“封而不建”的原则,“分封而不赐土,列爵而不临民,食禄而不治事”,受封王爷只能留在京城分府建邸。因此,清代王府才能如此集中地布满京城,也能集中地向世人展示其历史内涵。

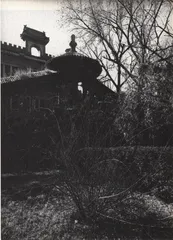

郑王府,位于西单大木仓胡同。大部分建筑毁于庚子事件,现为国家教委所在地

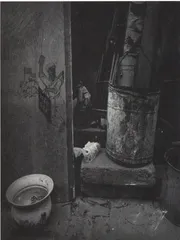

百年沧桑,兴衰存亡,昔日辉煌的清王朝在历史的必然中消亡崩溃。作为历史遗产的王府建筑仅有3处保存得相对完好:一处是后海北岸的醇王府花园,现为宋庆龄故居,陈列着宋庆龄的起居用物;一处是前海西街的恭王府花园,现为中国艺术研究院等单位所用;一处是雍正皇帝潜没30年的龙邸,后改为喇嘛寺的雍王府(雍和宫)。此外多已面目全非:有的已全部拆毁,有的虽保存原有建筑,却残破不堪,改作它用,有的仅剩几段残墙。王府建筑的衰败和荒废竞多为人为:1900年庚子事件中,一批曾支持过义和团的亲王王府被八国联军报复性抢掠烧毁;而辛亥革命后,尤其是20年代后,由于停发俸饷,无以为生又奢侈成习的皇族显贵开始抵押变卖房产,而致其破落。本世纪后半叶,王府收归国有后被工厂、机关、学校、医院、宿舍占用,在此期间古迹被严重破坏。随着旧城区的改造建设,有的王府已荡然无影。

此时的“王府”已不再是一座旧时显贵的豪宅,也不仅是简单的历史价值上的文物。它是民族文化的一部分,是文化中的一种物化象征,是民族发展中一个环节。而具有如此意义的王府之被忽视和践踏,并非仅是天地时间所为,在它的没落中,直白的民族仇、阶级恨和简单的功利动机等人为力量留下了更深的痕迹。

但是,谁能在一个完整的生命体中去掉某些部分?去掉了一些部分还足完整的生命吗?

钟郡王府,即“八爷府”。1925年租给罗马教廷,作辅仁大学校址,现仅存后花园,残破不堪

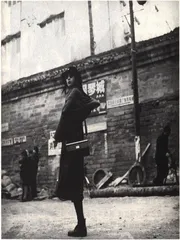

站在王府残墙外玩耍的少年,伫足回首的入时女郎,与那王府虽同时进入镜头,但他们身后的巨大历史,能否像图片背景那样,作为他们的文化背景呢?而奔忙于王府旧址上建起的政协大厦前的人们所参政议政的对象,也不可能仅仅是一个政治经济国家,更是一个具有高度文明传统的民族文化实体。

有关部门也意识到了北京王府建筑的某种价值,因而有了10余座王府被列为不同级别的文物保护单位,而且国家将拨资金对某些王府进行修复。

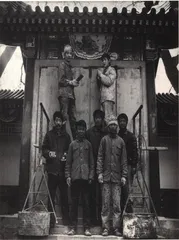

历史是一部细帐。记下建造的伟绩,记下毁坏的过程,修复也绝无可能等同于复原。修复后的王府由谁去赋予其新的历史价值?修复王府与修复圆明园同样发人深思。圆明园在英法联军的大火中失去了辉煌,在我们自己的大板车、毛驴车把它掏空之后失去了生命。我们能修“复”一个圆明园吗?修复不是还原,也不能抹去它被毁的经历。修复王府也同样让人心存疑虑:心负怎样精神品质的人能担此修复历史的大任?

其实,多一座王府少一座王府并不重要,圆明园也不是我们唯一可游之处。这些建筑遗产所书写下的文化,才是我们民族传统中的血脉。这是修复后的赝品所不可能担当的。

循郡王府,20世纪初为赛金花与瓦德西居住之所。今为校办工厂和家属宿舍

雍亲王府,即今雍和宫。雍正九年时,改为喇嘛庙,保存完好

庆王府,位于定阜大街。墙上的宣传也是一段历史的记录

顺承郡王府,座落于太平桥大街。北洋时为张作霖的大帅府,现改建全国政协大厦。据文物部门介绍,该府将在京郊某地按原样重建

仪亲王府,坐落于西长安街。现为北京市文化局所在地。王府仅剩几段残墙,一座危楼

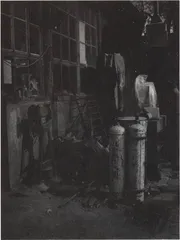

宁郡王府,东单北极阁二条。现为青年艺术剧院仓库、家属宿舍杂院及餐馆

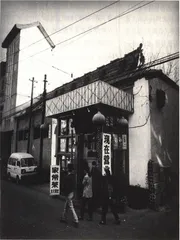

肃亲王府,原址在南玉河桥东。庚子事件后划归使馆界,后迁往北新桥南的船板胡同,今东四十四条西头路北北京袜子厂处,剩余建筑正被装修 清朝王府明代王府建筑恭王府花园