年轻的《朋友们》和他的画外音

作者:三联生活周刊文·那斯

美国的“婴儿潮”一代

“我们快要成麦当劳了!”热门得冒火的电视喜剧集《朋友们》主角之一的詹妮弗·阿尼斯顿抱怨说。的确,最近只要睁着眼睛想逃避看到这几位“朋友”真难。在电视上的各种访问节目里,在娱乐杂志的封里封外,在T恤衫上,在咖啡杯外表,在CD封面……到处是这几位年轻漂亮的朋友的脸。他们露面的次数真不下于这阵子“麦当劳”卖出的汉堡包。

情景喜剧《朋友们》(Friends)的主角和播出对象是目前二十多岁、单身、受完了教育但又没成家立业的一群人。自从前两年作者Douglas Coupland写了本书把美国婴儿潮一代(二战后出生,如总统克林顿)之后,六七十年代出生的一代人命名为“X一代”,媒体就好像对这词着了魔。理想叛逆的60年代,追逐物质享受的80年代过去了,现在的年轻人是上述历史的“硕果”。他们很多人经历双亲的离异,他们不再有美国50年代那种就业保证,他们面临各种价值观的冲突……在好莱坞的几部电影如《懒虫》(Slacker)里,他们被塑造成虚无的,自我怀疑的,患流行文化中毒症的孩子。而在现实中,这一代的摇滚乐强音,涅槃乐队(Nirvana)的歌手克特·寇本(Kurt Cobain)真的在27岁正值早来的盛名时开枪自杀了。他的音乐与人生都渗透着生命中令人颤栗的虚无之苦。倒是代表60年代嬉皮文化的流行乐队“愉悦死亡”(Grateful Dead)的主唱歌手杰瑞·加西亚(Jerry Garcia)幸存了以后的年代,与寇本在同一年去世。由所谓“X一代”自编自导自演的《现实灼人》(Reality Bites)里,片中的年轻人不是找不到工作,就是只能在CAP服装店里打小时工,对主流社会颇多讽刺却又无力去改变。在戏外,演这部电影的演员不满处处把他们的电影说成是“X一代”的反映,因为他们已经烦了“X一代”的提法——这不过是个标签而已。

配方精良的开心巧克力

《朋友们》是为了让人开心找良好感觉的情景喜剧,自然更当不得真。在这里,“灼人”的现实即使在,也被幽默和友情的支持冲淡了——于是乎,美国人又可以放心他们有着满不错的下一代。岂止是满不错,“朋友们”又健康又漂亮又魅力无穷又互相关爱,住着曼哈顿一间有着有趣邻居的有趣的大公寓里,有欢乐有烦恼但都是小打小闹。和观者一样,或像观者过去一样,或者像将来可能的一样——起码是在每星期四晚8点到8点半那半小时里。

这几个朋友是:Ross,有点呆得可爱的古生物学家,离了婚——因为老婆被一个女同性恋拐跑了却怀着他的孩子,现在他终于可以让这件事成为过去,爱上出身富家没有人生目标的,可爱的咖啡吧服务员Rachel;Monica,不断在找工作的有控制欲的苗条大厨;Joey,脑子有点慢,打杂为生(比如在百货商店往人身上喷香水)的演员;Chandler,讨喜之极却没有女朋友的数据处理员;Phoebe,整天抱个吉他认为自己是乐手(歌喉不堪入耳,但她永远有她的逻辑,谁也奈何不得)。他们有各自不同的性格,各自的追求爱好烦恼,但他们随时可以互相诉说心事寻求支持找到理解,就像主题歌说的,不管有多少不如意,别发愁,因为“我会和你在一起”。

除了编剧不断抖出的包袱外,3男3女的搭配,演员自身的魅力自然也是其吸引人的原因。不用说这些朋友们已经成了引导潮流的偶像,发型、衣饰、作风,都能带动流行。《朋友们》成了大财源,老板NBC电视台自然不会放过良机,准备1月28日超级橄榄球决赛转播后再来一集一小时长的“《朋友们》特别节目”(传统的作法是超级球赛之后开映本季新剧集,因为球赛的收视率极高),乘机吸引广告商。而可口可乐也自然不能坐视无睹,赶紧付重金请《朋友们》的6位明星作广告。于是乎,在1月28日的节目中,从“漂亮宝贝”波姬·小丝到“漂亮女人”茱丽亚·罗伯兹都被邀请来客串露一脸;橄榄球,明星,可乐,喜剧,美国流行文化的要素大拜拜。不管金钱滚滚的声音有多响亮,也将被已经晕乎乎的观众的叫喊与欢笑掩盖了。

《朋友们》并不是有突破性的电视节目。就以喜剧来说,它不比《为你疯狂》更幽默高级,不比新出的《广播新闻》更符合口味复杂一点的观众,观念开放也有《墨菲·布朗》之类在前。《朋友们》的招牌是又搞笑又年轻漂亮,又年轻漂亮又带点自我调侃,别的喜剧不以年轻性感为卖点;而早前的年轻时髦连续剧《Melrose Place》、《贝佛利山90210》又都不是喜剧,沉闷造作。《朋友们》以青春为号召,显得挺机灵洒脱,所以一时之间大红特紫,引发仿制品若干,都是年轻单身住纽约,都是男男女女精灵光鲜。但都不如《朋友们》好看,也没有《朋友们》的演员爆红。这证明虽是速食也不那么好调理,也得动脑筋有才能独此秘方之类。

面对《朋友们》这样一枚配方精良从里甜到外的开心巧克力,吃与不吃都不是什么大事。但是,虽然娱乐制作人的目的主要是接受者爱吃,吃了以后还有话要说的却总是大有人在。即使足脱离现实的作品,也是某一时代现实的产物,所以还是可以看出许多时代的面貌,以及大众的向往。《朋友们》中不真实的地方就不用说了——公寓太宽敞,角色太漂亮之类。但也确也有不少引观众共鸣的东西:像上面讲到的“X一代”要面临的问题(比如Phoebe的母亲自杀了,父亲从没见过面);像Rechel不知该选择干什么,就在咖啡吧打工,朋友们也全在咖啡吧里聚——咖啡吧以及在咖啡吧打工正是当下的时髦;像Chandler买了个手提电脑,像小神似地供着,如此这般的大事小事。在上一季里,最热闹的笑话,莫过于Ross和他的前妻以及她的同性恋情人的关系了。Ross在与一个女人争夺他的妻子的过程中处处居下风,最后Ross的前妻生产,Ross和前妻的同性恋情人争着守护,为孩子命名;虽然这是他的孩子,可他得争取各种权力……反正Ross遇上很多传统男人没遇见过的问题。他是“90年代的男人”,“认真”、“温柔”、“敏感”,喜欢孩子却被老婆甩了,心肠特好却被女人误解,情感总是有点混乱。同性恋的玩笑在《朋友们》一类的剧集中随处皆是,颇反应了时代的风尚。这些玩笑不是讽刺同性恋,而是讽刺对同性恋过于敏感或者干脆,不是同性恋倒好像很可笑了。对于一直没有女朋友的Chandler,一群电脑网络观众号称要说服制作者承认他实际上是同性恋。这些,都是最近电视剧特爱轻松处理的问题。

那什么是难以轻松处理的问题呢?一般对《朋友们》提出的批评是太轻滑太漂亮,还有太白”了。6位主角都是白人就不用说了,露过脸的角色也没一个黑人,不甚符合此片刻意塑造的开放时髦形象。著名的黑人电视主持人Oprah Winphery就对《朋友们》的演员上她的访谈节目时说:“我希望你们有个黑人邻居”,“也许哪天我可以去拜访你们一下。”

有没有黑白共处的朋友

黑人的缺席并不偶然,在美国流行的而又够水准的电视喜剧中都难见黑人的影子。黑人有关于黑人的喜剧可看,在其中又很难找到白人的影子。有没有黑白共处的剧集呢?都是在一些正剧和发生在工作场合的戏里。如现在与《朋友们》一样流行,颇受好评的《急救室》中的医生,或《纽约警察》中的警探,等等。这种现象,其实正是美国社会现实的反映:在家门之外的社会工作环境里,种族混杂给人以融合的感觉,但下班后则各有各的归处,各有各的朋友。一般的时候各说各话,倒也相安无事,但一旦有引发话题的公众事件,就可发现两面的声音多么不同。在洛杉矶发生的O.J.辛普森大案引发的黑白完全不同的反映就是一次最强烈的暴露:双方都震惊于两边想法的分歧之深。

如果想到30年前黑人还不能与白人同校,不能进白人的餐馆吃饭,不能坐白人的座位,那么今天的黑人白人难享同一屏幕就不显得那么不对劲了。虽然好莱坞的门正逐渐向黑人艺术家敞开,反映了时代的更新与黑人艺术家的才华出众,但黑人观众的广大市场不容忽视是更主要的原因。最近歌星惠特妮·休斯顿主演的电影《屏气待舒》(Waiting To Exhale),描写过去很少被表现的衣食无忧的中产阶级黑人女性的爱情与友情生活,观众主要是黑人女性,却创下了高票房,更加让好莱坞领教了黑人市场的实力。然而,大银幕上的黑白关系似乎更微妙复杂。黑人演员演技出色者很多,但多出现在动作片、配角戏之类。在民权运动高潮的60年代,好莱坞拍出了《猜一猜谁来吃晚餐》,中产阶级的女儿带了黑人男友回家吃饭。可是到了今天,在主流电影里还是鲜有黑人男明星挂头牌与白人女明星演恋爱戏。丹佐·华盛顿是近年黑人演员中最有大明星气势,且是演技派加性感偶像的一位,在不少主流电影中担纲。但在演一部畅销书改编的电影中与茱丽亚·罗伯兹配戏时,小说原著中男女主角的爱慕关系却在电影中被删掉了。好莱坞向来以让现实中不可能之事在银幕上成为大大的可能著称,贫富、文化、年龄的差异都不会造成银幕之爱的障碍,可是对黑白配的爱情戏却这么小心翼翼(女星休斯顿的《保镖》倒是有黑白恋爱,那又是另一回事了)。

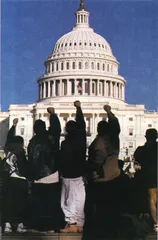

黑白分明在美国不是什么新鲜事:双方都震惊于两边想法的分歧之深

更有意思的是,当《朋友们》被批评为太白了时,倒是有位在华裔电影《喜福会》中演美国女儿的华裔女星在其中露了一阵子面,演出Ross终于超越了旧情又还没意识到其实喜欢的是Rachel时约会的女友。无独有偶,模仿《朋友们》的《单身》中,也有同样演过《喜福会》的华裔演员文明娜。在被称为“太白”的剧集中,亚裔女演员扮演的这种微妙角色似乎也可玩味。这个问题实在牵扯到了又一番话题,得另作文章了。

既然黑白分明不是什么新鲜事,为何专挑《朋友们》的眼呢?因为这是写新一代的剧集。《朋友们》中的人物都挺潇洒,隔壁住个同样酷的黑人朋友该不是什么会让他们大惊小怪的事。不过电视剧肯定还要大演特演它一阵子,“朋友们”的生活中还有很多事要发生。 朋友们