买东西不花“钱”

作者:三联生活周刊文·刘怀昭 自1995年7月以来,英国温斯顿市有8000人开始率先试用由银行家梯姆·琼斯推出的“蒙代克斯”(Mondex)电子货币系统。一时间,小到报摊,大到商场,全城1300个店主中有750多位和“蒙代克斯”挂了钩。

自1995年7月以来,英国温斯顿市有8000人开始率先试用由银行家梯姆·琼斯推出的“蒙代克斯”(Mondex)电子货币系统。一时间,小到报摊,大到商场,全城1300个店主中有750多位和“蒙代克斯”挂了钩。

最近,美国《新闻周刊》的记者派得森到那里亲身体验“蒙代克斯”购物方式。他从自己的银行帐户上调了60英镑存储在一张“蒙代克斯”电子货币卡上,在几家商店购物之后,派得森用“先进”和“现代感觉”概括了自己的感受——收款员将“蒙代克斯”卡插入认读器中,两钞钟后,荧光屏上显示出“收讫”字样,买卖就算做完了。既不必像使用信用卡那样等待认证、签字;也不必像使用支票那样抄写;更省了使用现金时找钱的麻烦。难怪买卖双方都觉得干净利落,不亦乐乎。

电子货币卡还自动为你记录收支情况,甚至你购物的细目。由于它通过密码存储,还很大程度上免去了抢劫、丢失之虞。

但是“蒙代克斯”卡也并非畅行无阻,不少商家至今认钱不认卡。当派得森在一家未使用“蒙代克斯”的商店中问老板,如果自己只带了卡而没带现钱该怎么办时,老板答:“那我就只好替你喝你要的饮料。”

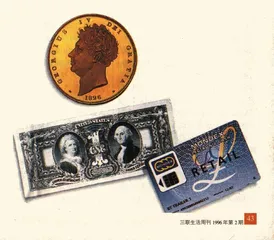

硬货币时代的终结?

说电子货币意味着硬货币时代的终结还为时过早,但我们几千年来从贝壳到金属再到纸币的硬货币经验,的确正在面临挑战。作为一项新的工业,电子货币正在金融服务领域崛起,它的热衷者们说:“我们代替现金的速度胜过用摩托车取代马。”值得相信的是,目前占相当比例的现金交易将会演变成五花八门的数字化处理,所谓的“赚钱”充其量变成了一种字面上的表述。

这种变革是全球性的。我国近年电讯基础设施发展十分迅速,因此国外电子货币系统特别看好中国市场。万事达(MasterCard)目前正在澳大利亚测试其“聪明卡”(电子货币),预计将于今年中期在一些城市正式启用;签证卡(Visa Card)拟向光顾1996年亚特兰大奥运会的人们提供电子货币服务。最为野心勃勃的玩家当属以英国为发展根基的“蒙代克斯”系统,它的发展目标是电子化的世界统一货币,这意味着所有这类金融服务最终都会联成一体。马克·吐温银行的弗兰克·绰特说,要不了几年,“你将能够在发电子邮件的同时夹寄电子货币,将钱从一张卡转到另一张卡,或者直接转到你的电脑上。自动提款机曾经改变过你的消费习惯吗?等着瞧电子货币给你带来什么改变吧!”

其实绰特大可不必这么一惊一乍。几十年来,社会早就开始逐步摆脱对硬货币的依赖,数以兆亿计的美元、马克或日元在东京、纽约或伦敦金融系统电脑上抽象地闪现着,庞大的款项无需真正意义上的转手便易主转帐。信用卡、自动提款卡等各种形状的信息货币也已深深渗透到个人生活中去。如今人们出门已习惯于拍拍衣兜里硬硬的卡夹而不是数数钱包里的钱。在西方,几乎随便什么人手里都持着各种不同用处的卡:停车卡、电话卡、不同形式的信用卡……而电子货币更是使科学技术长驱直入到我们的钱包里。现金社会(Cashless Society)的科技喧嚣早已在人们耳畔鼓噪多时了,如今仿佛正开始变成一个清晰的宣言。

打开无边商城的钥匙

“蒙代克斯”之父梯姆·琼斯将电子货币与货币的其他形式相较,列举了它的种种好处。“现金很脏,还容易被偷走,一旦被偷,就转手饱了别人的私囊(卡当然也会失窃、电脑密码甚至也可以被破解,但那要麻烦得多)。货币之间的兑换也十分棘手,而使用支票的成本及时间贻误和信用卡的高额服务费更勿庸赘言。”

一张电子货币卡在手,不仅免去了额外的业务费用;而且可以跨国通用,而无需费脑筋想兑换之事,因为你的电脑会自动按兑换率结算,难怪它得了个“聪明卡”(Smart Card)的别名。万事达卡计划在2000年之际使每一位持卡人都得到更多的方便,比如它可以自动控制你的消费取向(如果你在戒酒的话,你可以让你的卡在这类花销上不起作用)。有些聪明卡的特色还包括某些种类的优惠券和折扣券。

“万事达”针对电子货币普及的可能程度组织了全球性的调查研究。绝大多数的美国和澳大利亚人都表示愿意从银行转向电子货币体系。在法、德、意、英等欧洲国家,人们的反应也相当积极,尤其在年轻人中间。这种与高科技相关联的别致的未来主义氛围,在墨西哥也被渲染得十分浓烈。人们乐于将理解与接受电子货币,看作接受未来世界的体现。

有了电子货币,人们可以在网络上直接进行交易,难怪梯姆·琼斯把电子货币比作“有史以来最大市场贸易的开端”。

是演进而不是一场革命

电子货币预示一种什么样的未来?长期以来它在科幻小说家笔下一直充满了天使般种种神秘未卜的色彩。最典型的如布鲁斯·斯得林(Bruce Sterling)在《沉闷的天气》中所大事渲染的:“财富的所有可以标识的水准都烟消云散,变成了空洞的数字,在风驰电挈的电流中消失殆尽。”人们虽然不必相信这种骇人听闻的说辞,但电子钱币的确可以引出一大堆可以膨胀起来的潜在威胁。比如个人财产的隐私性受到侵犯,引发难以捕捉的逃税漏税,更难以想象的是假设科技终端出了毛病……因此我们可以理解人们把实实在在充满质感的钞票换成电脑上的数字时会存在的恐慌心态。

无论数字一族们怎么赋予电子钱币以意义,其实它都不意味着货币的革命,而只不过是完善货币体制进程中又一个重大步骤而已,在这一点上,它和支票及信用卡的引进并其实无本质不同。早在遥远的古代我们的祖先就发现,使用一种中性的价值比用绵羊换山羊那样的物物交换简便可行得多。从那以后,货币以何种具体形式存在,都无非是一种操作方面的技术性问题而已(想象一下,人们最初把保值的金子换成纸币时,可能会有的恐慌恐怕尤有过之)。在历史不同时期,人们创造的货币五花八门,如胡椒(中世纪德国)、头盖骨(非洲博尔努)、铁钉(古希腊)。如果问电子货币和这些货币有何明显区别,那无非是电子货币更容易被持有者操作罢了。因此,连梯姆·琼斯这位电子货币之父也说:“真正意义上的无现金社会是个乌托邦,因为它无处不在。电子货币只是见缝插针罢了。”

世界主要货币简介

英镑:始于775年撒克逊王国发行的“斯特灵”(便士)的银币,因每240枚银币需用一磅白银铸成,故称“镑”。诺曼人征服英国后,为便于计算,将英镑分为20先令或240便士。1971年2月,英镑正式改为十进位制,每英镑100新便士。

法郎:始于1360年法王约翰二世所铸金币,1799年起用作法国正式货币。

马克:始于11世纪德国使用的约重8盎司的金银衡量单位。德意志帝国建立,1873年起使用等于100芬尼的金马克作为结算货币。

美元:始于1792年,美国《铸币法》规定1美元含纯银24.06克或纯金1.60克。1934年美国国会通过《金准备法》币制改革,收回金银币,全部使用纸币。

日元:明治维新后,1869年开始铸造,1871年币制改革时正式为流通货币。日元名称源于中国古钱币时硬币和纸币的名称“圆”或“银”。 数字货币电子货币