独特的《阳光》

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

IN THE HEAT OF THE SUN

汪晖(青年评论家):这部片子,仅从摄影讲,就比“第五代”进了很大的一步。最近看了几部第六代的电影,感觉《阳光》是最好的。

王蒙(作家):过去看文革片子,中心都是受迫害,而这部片子完全跳出了这种价值判断。我一边看一边想,这也是一种《青春万岁》。

谢飞(导演):姜文是第一次当导演,水平不凡,很有才气。青年演员能演得这么好,应该说是导演的功劳。

李陀(作家、评论家):最近两部电影让我得到满足,一部是娄火华的《周末情人》,再有一部就是姜文的《阳光》。这两部片子都让我们看到电影的新形态。这种形态的电影与第四、五代有根本区别。不是简单地在电影技巧、造型上有区别,而是态度的根本区别。

刘心武(作家):姜文用他的影片反映了文革中“第三世界”的一群生命群体,他们那一代人的文化资源与我们这一代有同一之处,却也有鲜明的不同。是文革破坏了他们、放逐了他们,他们就在这样条件下度过了青少年时期。他们的情欲、追求、向往,形成独特的思维结构。这部影片,让我们看到文革中还有这么一群年轻的、活泼的、边缘的生命存在。

何平(青年导演):现在很多电影导演很难有这样的激情。姜文把自己感情投入,不是用那种旁观的态度去拍电影,这确实值得我们学习。姜文曾经生活在那个时期,他有他对文革的理解。他表现的是他的一种感受。这种感受用学术的词讲带有“作家电影”意思。姜文既不是第五代,也不是第六代,他的片子是非常个性化的。

李健鸣(翻译家):这部影片使我想到自己的年轻时代。我一直在女孩堆里长大,特别希望混入男孩中。我想,当初怎么会没碰见这样一群男孩?艺术就是一种说不清的东西,描写人的情感,对中国导演来讲是一个非常大的考验。因为中国艺术家最缺乏这种细腻而又能打动人心的东西。

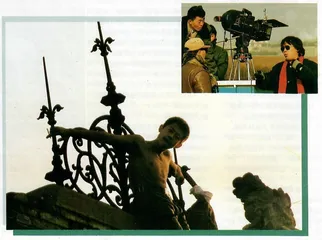

“文化大革命”中一群小生命的欢乐。

大院里的孩子们都喜欢米兰(宁静饰),在餐厅聚会时,为米兰发生争执。

董乐山(翻译家、评论家):这部影片的主题并非讲文革,而是许多文学作品永恒的主题:青春期少年男女的成长。以前我看过不少英、美、法反映成长的片子,非常好。想不到如今中国也有了。

柳鸣九(翻译家、评论家):以前看过姜文演的片子,知道他是个怎样的演员,今天在路上还在想他导戏不知是什么样子。这部影片很真实,看不出有什么锋芒,但很深刻,但都很可爱。最近一些年来我所看的片子,它是最好的。

在聚会中,专家们还就影片的节奏,“马猴做梦”的细节处理和结尾部分提出了中肯的意见。 阳光灿烂的日子姜文