警贼同盟与火车站谋利空间

作者:三联生活周刊(文 / 程义峰)

(

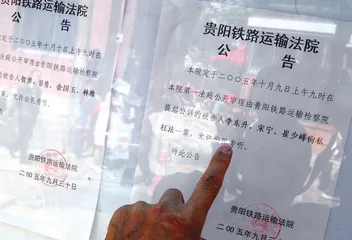

贵阳铁路运输法院公告栏上,已将公开宣判的公告张贴出来

)

(

贵阳铁路运输法院公告栏上,已将公开宣判的公告张贴出来

)

成都铁警们的生财之道

42岁的涉案警长程辉是案件里的关键人物。法院查实,在不到两个月时间里,他就从小偷帮派处获得不法收入19300元。“放一个小偷进候车厅就收300元,一次偷盗超过500元,还要分一半给警组。”办案法官周齐说,“如果遇到旅客抓获小偷扭送到公安值班室的,警察就把钱退给旅客,等旅客离开后,再把贼放走。”判决书上说,程辉还专门派手下陶某对小偷人数进行清点,自己则负责收钱和分配。后来因为嫌收现金麻烦,程辉还授意王平等人在建设银行办了一张银行卡,这张卡,曾经在5天之内进账30000元。

记者前往成都市金牛区程辉家采访时,程的两个哥哥正在家里安慰他。“你看,我的头发全变白了。”程辉摸着头发对记者说,“目前只想好好静一静,实在太累了,回忆过去的任何事情都会让我心痛。而且经过这次诉讼后,我的工作也丢了,我现在面临的最大问题是怎么把这个家操持好。”

程辉之所以量刑最轻,律师高扬总结道:“他参与犯罪只有两次,时间也很短。不仅如此,他还是整个案件的突破口,起到了举足轻重的作用。”他进一步说,“早在今年1月,就有人向铁道部公安局举报程辉警组与小偷存在勾结行为,所以程辉是所有涉案警察中最早关禁闭的。在被采取强制措施当天,他就交代了自己警组的犯罪事实,最重要的是还提供了他所看到、听到的其他相关行为的线索。”

公安及检方办案人员根据程辉提供的线索进行了细致周密的调查,随之而来的结果惊人——成都火车站派出所150多名警员中有1/3卷入此案。虽然案件所涉金额只有20余万元,但“无论就人数还是负面影响上,都是近些年来罕见的警察腐败窝案”。一直关注案情发展的中国人民公安大学犯罪心理学教授武伯欣评价。

( 庭审当日,广大市民也在密切关注此案 )

( 庭审当日,广大市民也在密切关注此案 )

动机问题,高扬表示自己与程辉多次聊过。“这是一起典型的非偶发型犯罪,动机不太明确,很容易受到各种环境因素影响。事实上也是这样,程辉所在的警组放贼偷东西,已经是去年七八月份的事了,在此之前其他警组已经做了好几年。”程辉说,“最初是我手下的警员劝我的,我有点怕,不敢做决定,但时间一长,见张保观、冯桃等其他警组收入丰厚,也都没有出事,就同意了手下的建议。”

具体探讨铁警们的谋利空间,刘志刚说:“站段铁路警察控制的区域主要有货场、运输专用线、售票厅、候车厅和编组厂,其中售票厅和候车厅是流动性最大,也是最容易有油水的地方。”记者在成都火车站看到,仅一门之隔,火车站广场由地方公安序列的站前派出所负责,而只要进了售票厅和候车厅的门,就是铁警们的势力范围。在铁路公安系统做宣传工作的张而亮说:“售票厅和候车厅由于空间有限,人、货高度集中,小偷们更容易下手。”他介绍的另一个情况是,前两年成都地方公安加强对火车站广场严打严控,小偷们开始向售、候大厅收缩。

( 铁路治安的好坏将直接影响地方的“窗口”形象。图为一铁路民警在候车乘客中征求铁路治安工作的意见 )

( 铁路治安的好坏将直接影响地方的“窗口”形象。图为一铁路民警在候车乘客中征求铁路治安工作的意见 )

这种勾结,很难说是谁主动。程辉认为另一名警长张保观(被判7年)是整个派出所最早收钱放贼的警员之一。“可能在1999年冬天时候,他就已经开始做这个了。”有记录的最早的一次,贵阳铁路运输法院法官钟平说:“2000年9月的一天,张保观与扒窃人员吕林富在成都芙蓉国餐厅吃饭,勾兑关系,经商量,张允许吕和其手下到候车厅进行盗窃,那一次,张保观得到了2000元酬金。”此后半年,张保观和他的警组多次纵容小偷在检票口和“三品”检查口进行盗窃,据偷盗集团成员欧建交代,“我们每月大约上16个班,每个班大约偷1000元左右,这样每人每月可以偷1万~2万元,从2004年9月到2005年1月,还偷了100多部手机。”涉案民警冯桃说,除“人头费”(放一个小偷进候车厅收400元)外,张保观还率先创立“烤火费”制度,即一次盗窃的财物超过500元,就按50%的比例交纳回扣。

记者在成都调查了解到,作为大西南最重要的交通枢纽,成都火车站每天开行的客车多达46对,客流量3万人左右,日均行包作业超过1万件;与国内其他火车站不同的是,在成都站方圆1公里左右分布着6个西南最大的食品、药材等专业市场,众多携金带银的商人成为小偷们下手的“有效目标”——这种格局和现实可能是成都火车站的一个重要乱源。

这种大规模勾结行为因为一名被盗武警的举报而结束。刘志刚说:“今年1月10日晚上,程辉警组接到旅客原某报案,说他的钱包被偷,里面有1800元现金、车票和其他物品若干。”程辉答应处理此次失窃事件,实际上,程已经和偷盗团伙按规矩迅速瓜分了1800元,火车票也被转卖给其他旅客。程当时并不知道这次偷盗会成为火车站警贼勾结曝光的导火线。后来原某在证词中还原了这次事件:“当天我在候车厅‘三品’检查口发现钱包被盗,马上找公安报案,到公安值班室后,见高个子警察打了个电话,不久外面进来一个人和高个警察说了几句话并留下一样东西就走了,那就是我被盗的钱包,但里面的东西都不见了。”身为武警的原某返回北京后,即将自己遇到的怪事向铁道部公安局做了举报,铁道部公安局高度重视并马上派员到成都调查,这起大案的来龙去脉才逐渐浮出水面。

“大家只有互相依存才能赚到钱”

看上去40多岁年纪的陈永前(化名)来自四川资中,曾长时间在成都火车站组织同乡贩票以及盗窃,如今他说自己已经“转做正行”。据他说,因为非常害怕现在的生活被影响,他准备了两三部手机,轮换着用。一再交涉之下,他在自己那家小规模的茶楼约见了记者。

看过记者带去的案件判决书后,陈马上找到了几个熟悉的名字。“其实大家出来谋生活,都不容易,他们虽然是警察,但生活比我们强不了多少。大家只有相互依存才能赚到钱。”在陈永前的眼里,那些铁警其实很愿意与在火车站捞生活的人打交道,“每次我们打电话给他们,说要请吃饭联系感情,他们总是不会缺席的,有时候我们还把偷来的好手机送给他们。那些跟我相熟的警察还会在晚上主动打电话问‘这一天的收获怎么样’?我们心里很清楚,他们是想要钱。”

陈永前所在的“资中帮”,其实只是成都火车站的小帮派。经记者调查了解,在成都站混生活的帮派成员,大都来自四川省遂宁、宜宾等地农村,他们没有社会背景和谋生技能,只能和火车站的亲戚或老乡抱成团谋生活,其中“大部分是20岁不到的年轻人”。知情人介绍说:“如果背后没有人撑腰,单独一个人很难在火车站呆下去,轻点的被赶走,重一点被集体殴打。”这些帮派成员在火车站的利益来源,主要靠“高价倒卖车票、强买强卖商品,盗窃、诈骗等,有的甚至贩毒和放高利贷”。陈永前评价帮派力量的消长:“2000年以前,最厉害的是来自川南的‘隆昌帮’,他们的特点是‘下手狠’,被公安系统打压后,控制成都火车站的主要帮派是‘乐至帮’。”

至于成都火车站原来的行窃者,陈永前说:“大都属于‘仁寿帮’、‘遂宁帮’和‘宜宾帮’,内部分工很明确,进站捞钱的时间段也划分得十分严格”。首先曝光火车站警偷勾结的媒体记者郑德刚称自己为了调查这些帮派“花了整整4个月时间”,他说:“各个警组都有相好的帮派,但警组之间一般相安无事。”但在帮派之间,为争夺地盘和利益却经常发生冲突,“从2000年到2004年底,帮派间不同规模的暴力斗殴事件几乎每天都有”。■

铁路警察的身份

在成都铁路公安系统工作的张而亮(化名)说:“身份不明是我们背负的最大包袱,从工作性质看,我们跟地方警察一样,但我们不是公务员,实际上说我们是‘铁路保安’更合适。”

工作32年的张而亮说:“跟地方公安系统比,大家是同工不同酬。他们一年拿14个月工资,我们只拿12个月;具体工资更没法比,尽管我的工龄超过30年,月工资也只有1060元,如果我在地方公安系统,这个数字应该是2500元甚至更高。”张而亮的同事刘军有点无奈地向记者诉苦:“本来今年要增加工龄工资,由原来每年涨2块变成每年涨4块,但最后领导说财政没钱,涨薪没有成功。”在成都期间,记者曾前往肖家村四巷的铁路职工宿舍,看到的也是非常拥挤的建筑,防盗门上已经锈迹斑斑,涉案民警李东升的家里除了电视机,再难找到其他电器。

记者了解到,成都铁路局某站段200多位民警,其中80多人的配偶都因企业效益不好而下岗。提供消息的朋友说:“这些民警里有很多年龄都在40~50岁之间,上有老下有小,医疗、教育和住房成了压迫他们的三座大山。”而记者也注意到,在成都火车站警察小偷勾结案中,一半以上涉案人员正处于这个年龄段。

更多的压力似乎来自于工作。“铁路系统管理的点多、线长、面广,摊子大,人货高度集中。”张而亮说,“现在工作上的要求也越来越严,除了维持治安,我们还要追逃、打击盗货,防控犯罪……有些工作原先不是铁路警察的活,现在也由铁路警察负责,比如在铁道上巡逻,这些以前都是专业巡道工做的。要知道从一个站到另一个站一般都有好几十公里,我们的民警都是走着去,连辆自行车也没有。”

记者在采访中了解到,前些年铁路警察还可以从罚没收入中提成,日子相对好过得多。刘军回忆说:“那时候大家的积极性很高,有时候发现旅客打小牌也上去罚几百上千,这样一年罚没10万元的任务通常半年就完成了,可是现在罚款的制度也变严了,违反规定的要通报批评、扣资金直至调离岗位。”“依据规定,每个乘警有乘务补贴,按里程算一个月也有200元左右,而车站派出所就没有这份钱,而且乘警还可以通过贩票等方式获得灰色收入,相比之下,火车站派出所民警的生活压力更大。”

从微观回归宏观,知情人介绍说:“我们国家有铁路、交通、民警和林业四个特殊的警种,其中以铁路公安系统的管理最为混乱。为了加强管理,公安部曾考虑将铁路公安纳入公务员序列,但是这一改革困难重重,全国铁路有8万多民警,每年需要的供养费用超过100亿元,目前铁路公安的经费和人员依然由铁道部及各铁路局负担和管理。”■