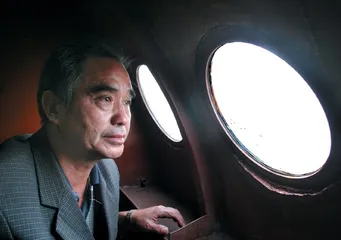

李玉明和他的潜艇:中国平民科学的想象与现实

作者:三联生活周刊(文 / 吴戈)

(

)

(

)

12月2日上午,李玉明的第三艘潜艇“知音号”在武汉市汉阳渔场旁的墨水湖首次试航。在柴油机的突突声中,这艘潜艇不断地将头部浅浅地压入水中又抬起来,像一个初学游泳者。

李玉明家门口的对联就与众不同——“霞光潜艇下深海,神舟飞船上长空。”进门就是一张床,躺着卧病不起的老伴。一坐下来,他最关心的是:“知道我这个发明的意义不?全世界没有的。”住在武汉市汉阳区五里新村的这位老人已届65岁,小学文化,退休前是大桥鞋厂的工人,从90年代初开始醉心于发明。很快,他就不满足于冷热水调节阀和可升降方圆桌等小打小闹的题材了。

三艘潜艇

2004年8月,李玉明决定将自己的“鳍板式潜水器”技术付诸实现。在老家武汉市蔡甸区霞光村,木匠李新华为他制作了木制模型,会电焊的村民李少中和李春庭用铁板拼成了长5米,重约1.5吨的“霞光一号”。由于发动机只有2.5马力,11月9日的首次试航无法完全潜入水下。并不甘心的李玉明四处举债,又请来了某船厂退休工程师李少民帮助,2005年4月问世的“霞光二号”就正规得多了,不久就让五位勇敢的村民短暂体验了水下20厘米深度的刺激。正当他踌躇满志地准备在长江江面试航时,被海事部门制止,原因是“没有任何船舶安全技术证明资料,不具备试航条件”。至今“霞光二号”仍停泊在汉阳区建港4号码头。“霞光二号”可载客8人,但消耗的资金也使李玉明和他的投资者颇感吃力。2005年10月开工的“知音号”缩小到载客两人,动力增加到17马力。

在汉阳区月湖边几间简陋的房屋旁,记者见到了由铁条框架和玻璃钢外壳制成的“知音号”,它的外形像一条短粗的鲨鱼,艇首和两舷有窗,从顶部的舱门进入。据说深入加工后,粗糙的表面将像其他玻璃钢游乐船一样光滑。艇内前方有一个舵轮,旁边是调节油门的手柄,后部是一台柴油机,除此之外没有任何设备和仪表,整个艇背后部却被切开了一个一米见方的口子。主要施工者,一身油腻的龚勇解释说:“本来他们想是台新柴油机,装进去就不需要拆出来的。”

( 李玉明设计的鳍板式潜艇“霞光2号” )

( 李玉明设计的鳍板式潜艇“霞光2号” )

李玉明与外界

李玉明的家极其简陋,唯一丰富的是抽屉和柜子里满满当当的证书。其中有他最引以为荣的“鳍板式潜水器”和“镜像重心游乐艇”两项实用新型专利,也不乏一大堆冠以“当代”、“名流”和“特聘”字眼的名人录,有的已经发黄,后一类头衔花去了他上万元的“工本费”。虽然他不厌其烦地一本一本找出自己的名字,指给记者看,但从最近纷至沓来的众多记者口中,李玉明已经了解到:“要钱给奖的事不可信。”在贴满墙壁的剪报中,他最满意的是《楚天金报》的一个头条:“世界上只有中国人才能做到。”当然,他笑笑说:这个说的是中国经济发展,我的这条就在它下面,但也是这个意义。

在李玉明身上,80年代中国科学普及高峰时期留下的痕迹非常明显。他最早对潜艇的了解,来自岭南美术出版社1982年的连环画《潜渡北冰洋》,说的是美国“鹦鹉螺号”核潜艇的事,售价一毛九分。他的言谈中如数家珍地穿插着“木星有39个卫星”、“第一宇宙速度”等论据,说得最多的还是莱特兄弟等发明家的故事,比如“发明电视机的人他们是睡稻草”。对自己,李玉明最常用的说法是“我们搞发明的”。有趣的是,他看得最多的是《奥秘》而不是舰船类杂志。在他的桌上,既有《智能武器》,也有《宇宙全息统一论》。不过李玉明与外界的联系非常不便,他最近一两年才知道互联网,而且不会上网,只知道网上会大量转载关于他的报道。因为穷,他打电话要去街头,出门基本上靠走路。

李玉明的原理

( “深水飞行502” )

( “深水飞行502” )

讲述原理是李玉明最陶醉的时刻,他说:“你看全中国的农民造飞机的,没有哪个能说原理成立。”他还坚信,“原理正确就可以成功。”

李玉明认为:现有的潜艇应用的都是进水下沉、排水上浮的原理,只能相当于飞机发明前的飞艇。飞机不依靠浮力,利用空气流速差产生的压力差升空。鱼是靠鳍沉浮,潜艇也可以靠鳍板在运动中产生的力而下沉。

据李玉明介绍,这个原理的效果非常惊人。他说:我的鳍板最大可以偏转45度,达到一定速度后,一平方米大小的鳍板,反面可以形成10吨的负压,和正面的压力一起把潜艇往下拉。核潜艇要用3000立方米的压载水,我的潜艇下潜速度起码要快上100倍,一个平方的鳍板就代替了3000吨的作用。他还兴奋地展望:“潜1万米,几万米都可以。”因为“深浅不说,我只说原理”。

正因为“只说原理”,对潜艇的建造,李玉明说:“我负责原理辅导,造船由他们搞,图纸由他们画。”在来帮忙的工程师绘制的“知音号”图纸上,记者看到的名字是“半潜式游艇”。李玉明也对最近媒体上“农民造潜艇”的提法不大满意,强调说:“我搞的根本就不是潜艇。”“鳍板原理都可以写成一本书了,但我现在没精力写,我想以后会写出来的。”李玉明意犹未尽地说。至于时间,他说:“一两年吧。道理深得很,不是一般的道理。”

( “阿尔文号”深潜器 )

( “阿尔文号”深潜器 )

李玉明的另一个专利是和武汉船舶检验所的万国桥共同获得的“镜像重心游乐艇”。对此他解释道:各种船的舱底都要压载,我可以在船上安装刚性的杆子,需要时通过舱底的槽下降到水中,重心降低了,稳性可以增强几十倍、几百倍,十二级台风也翻不了,不用时收回来。他的潜艇“总设计师”万世学在一旁解释说:“通俗地说就是树越大,根越深。”

对很多人问过的安全问题,李玉明的解释是“有些东西很保密”,唯一透露的是他的“水下悬浮”技术,据说“停一个世纪都可以,电钮一按又浮起来”。这种不打算公开的“核心技术”,李玉明认为“是为国家保密,专家们都说可以用于国防,因此现阶段不打算申请专利”。万世学也神秘地表示:“‘霞光’一到三号只涉及了他1/2的技术。”

李玉明周围的人

李玉明的潜艇梦,与武汉当地的造船工业的历史密不可分,正在研制电动汽车的“神龙汽车”也是他设想中的潜艇高能电池合作伙伴。

李少民是较早参与李玉明潜艇计划的人,他佩服的是李玉明的大胆:“这个潜艇的价值是不可计算的。我们搞设计的人都很保守,为什么不能突破那个思想呢?”但对“霞光二号”的结果,李少民谨慎地表示:“这只能够说是一个起点,不能算成功。”

12月2日亲自指挥“知音号”试航的万世学已经61岁,他是目前帮李玉明设计潜艇的核心人物,1968年从部队复员进入武昌造船厂当焊接工,早年接触过潜艇,1983年停薪留职。2003年结识李玉明之后,万世学参与了从“霞光一号”到现在的全部工程,他的观点是:“越是高级工程师越教条。”“知音号”的设计还得到了68岁的船体放样工程师朱梦胜、70岁的机械工程师喻善智和67岁的黄美霖等人的帮助,三位都是武昌船厂的退休人员。

除了“走进科学”等电视节目,万世学没怎么看过科技杂志,也没有上过网。他向记者表示:根据李老先生的“定律”,他已经掌握了速度和鳍板的匹配关系。记者注意到“知音号”舱内并无仪器仪表,但万世学表示:这可以算无级变速,再慢的速度,鳍板都能起作用。他还介绍说:(武昌造船厂)厂里非常关注,难道专业船舶工程师还不如农民?面对目前的进展,万世学兴奋地说:现在武船的人都开始转弯了!

在李玉明的工程中,最为勇敢的人是23岁的孝感小伙子龚勇。他只有初中文化,从两个月前开始,借助在广东一家玻璃钢灯饰厂打工的手艺,他和另一个小伙子成了“知音号”的主要建造者和试航者,小伙子高兴地说:“难得有机会。”

在资金上对李玉明帮助最大的是武汉港务局的刘雄,以及在今年春天卖掉自家房子,投资李玉明潜艇的霞光村村民张世秀。他们的信心来源,用刘雄的话说,是“因为专家认可了,原理成功了”。张世秀说:“我支持李老先生,无怨无悔,我就当赌博输了的。”

沉默的专家和市场

李玉明说:我当然不希望像爱因斯坦的相对论一样,过几十年才被社会承认。但他承认:“我们搞发明的人,对社会上的事情搞不太清楚。”李玉明明白,“人们不亲眼看见,就不会相信这个事情”,但证明到什么程度人们才会相信?要使专家,船检部门和客户相信,各自需要什么事实?他都不清楚。目前他取得的进展一直只是“原理被证明”。他也写过很多信,都没有回音。

专家们的看法并不复杂。李玉明的专利在理论上具有独创性,多位专家在不同时期对此表示过理论上的肯定,甚至做过一些展望,但面对媒体日益升温的关注,有着工程技术人员职业性谨慎的教授们都不愿发表更多评论。

专家们更担心的是安全。与军用装备相比,游乐船可以减少很多复杂性,安全要求却成倍增加。对此李少民认为:“霞光二号”最大的好处是船体有自浮能力,就是下去了,柴油机熄了火,一下就浮起来了。鳍板定住了它也要浮起来。万世学的信心也来源于此:“浮力大于重力,一般群众绝对安全,我很有信心,可以在社会上卖。”

一位专家提醒道:自浮能力是所有船只安全的底线,这个条件完全可能被各种因素破坏,不然造船何必考虑那么多结构强度、材料、焊接、密封和救生的问题呢?全世界又何必要实施严格的船舶检验和监造制度呢?曾经乘坐“霞光二号”试航的张世秀直率地描绘了当时的感受:“因为它没有排气装置,也没有出气孔,油烟子整个都往下排,在里面我们人也受不了,眼泪就直往下流。”

没有排烟是因为没钱,这是李玉明更大的困难。对市场,这个搞发明的人也只有“批量走又不一样”的初级概念。他唯一尝试过生产的专利是只造了几十个的可升降方圆桌,2004年成立的“玉明新型游乐造船厂”也只有个体工商户执照。

为了借钱,李玉明把自家的三层楼房抵押了两层,小女儿结婚的300元陪嫁也是借的,三十出头的儿子至今没有结婚,也三年没和他说过话。今年3月,“霞光一号”被泉州的蔡老板以5万元买走,但对整个资金情况,李玉明表示自己已不经手。具体联系市场的是万世学,后者正打算和刘雄合股,争取在2006年元旦将潜艇投入东湖等小型湖泊旅游市场,但内陆淡水湖的水下能看到什么景色,他们也不清楚。

“知音号”制造现场的月湖对面,是武汉市正在建设的琴台大剧院。“琴台知音”也算武汉市的一处名胜,李玉明如此命名自己的潜艇,显然暗含着俞伯牙对钟子期的渴望。

只是知音的问题吗?

钟子期并不是没有,10月29日从电视上看到司马南对李玉明的访谈后,武汉市政府编制委员会的郑勇找到了李玉明。郑勇在中南财经大学的研究生专业是非常新鲜的经济伦理学,他认为:目前专利人处境困难,与政府职能不到位很有关系,比如对中介、评估机构不负责任的现象管理不够,专利人把自己的身份和专利价值估计过高也是原因之一。目前,郑勇打算把李玉明的专利放到武汉市科技局支持的“专利超市”上试试。

然而,不管是寻求专利转让,还是亲自参与制造,相同的前提恰好是司马南在节目中对李玉明发明的评价——“原理上有突破,技术上可行,经济上有价值,社会又需要。”李玉明总是用莱特兄弟来说明原理的重要,其实莱特兄弟突破的恰恰不是飞行的原理,而是由动力飞机可控制地持续飞行,是一个原理的具体实现。■

外面的事情

对国外的信息,李玉明并不知道,万世学一般向工程师打听,听说“鳍板式的可能已经有了”。11月5日,格拉汉姆·霍克斯和他的“深水飞行”潜水器又出现在CNN的系列片“先锋”中,但这已经让人乏味,因为近年来从《时代》、《国家地理》到《男性健康》,新闻、科学、设计、生活、商业、男性、旅游、探险、机械领域的欧美各大媒体几乎无一遗漏地报道过此事,他还获得过《设计新闻》杂志年度工程师和《发现》杂志技术创新奖等众多奖项。2005年初,他的“深海漫游者”深潜器被詹姆斯·卡梅伦用于为迪斯尼拍摄IMAX-3D立体纪录片《深海怪物》。

霍克斯生于1947年,有英国自治市工艺学校机械工程学位,爱好骑车、远足和帆船,曾用“深海漫游者”创下914米的单人深潜世界纪录。70年代末以来,他先后创办了6家公司,涉足水下考古(发现了超过350艘沉船)、遥控潜水器等领域,最知名的还是研制“深水飞行”系列有翼潜水器的霍克斯海洋技术公司。

与李玉明相同的是,霍克斯也用“飞机与气球的区别”来比喻他的发明与现有潜艇的区别。“阿尔文号”以18~30米/分钟的下潜速度,需要5小时以上才能到达4500米深度,笨重的耐压壳相当于一辆甲壳虫汽车。霍克斯的“深水飞行”也抛弃了压载浮力系统,艇体设计成正浮力状态,由倒过来安装的短翼产生负升力,使它潜入水中,浮沉速度最高达到200米/分,而且不需要专用母船。

试验性的“深水飞行Ⅰ”1996年下水,长4米,仅容一人俯卧,能在水中完成斤斗、横滚等“特技”动作。1997年为水下摄影设计的单人潜水器Wet Flight可下潜到约45米,驾驶员身穿潜水服驾驶。目前,霍克斯的“深水飞行Ⅱ”正在筹集1500万美元的赞助,以实现能潜到马里亚纳海沟的“水下珠穆朗玛”探险计划。他还设想用“深水飞行502”开始培养“水下飞行员”。

即使在美国,霍克斯的最大困难同样是资金。“深水飞行”是一项主要由志愿者在车库里完成的草根工程,霍克斯首先卖掉了一辆老爷车,后来吸引到一群自称有“冒险精神”的私人投资者,最后才得到林德伯格基金会、国家地理频道和劳力士等企业的资助。NASA也在为他的蛛丝光纤遥控深潜器投资。

霍克斯的梦想是能在海洋任何深度自由飞翔,30分钟到达大洋中脊,一小时到达马里亚纳海沟。这个目标的难度不小,虽然他敢于考虑玻璃和混凝土等材料,但2000~6000米和6000米以上的深度对深潜器的要求还是大不相同。他和李玉明不同在于:他掌握了计算机辅助设计和有限元分析等手段。

霍克斯的技术狂热也招致很多批评。有专家提出:既然它要靠不断运动来产生负升力,以克服艇体固有的上浮力,它也就很难停留在海底某处,如何完成采样和考察?对此霍克斯不以为然,他说:“我能确定的就是,未来的潜艇将完成我们还没有想到的事。”■

水下探索简史

30年代,纽约动物学会的威廉·毕比和奥提斯·巴顿乘一个直径不到两米的钢球潜到1000米水下,发现了诸多奇异生物,但钢球悬吊在一艘船下,无法机动。1960年,瑞士著名探险家雅克·皮卡德驾驶父亲奥古斯特·皮卡德发明的第一艘机动载人深潜器“的里雅斯特号”到达海洋最深处——11000米深的马里亚纳海沟。

皮卡德深潜器有笨重的外部浮箱,此后出现的深潜器由更复杂的耐压壳提供主要浮力,但再也没有人去过马里亚纳海沟,因为深度超过6500米的海底只占1%,却需要建造能承受超过1000个大气压的复杂设备。超过300米的海底探索逐渐被无人的遥控深潜器(ROV)或自动水下机器人(AUV)代替。到2003年失事之前,日本的Kaiko ROV定期下潜到马里亚纳海沟搜集沉积物和生物。现在伍兹霍尔研究所正在研制的HROV(复合遥控艇)也将达到这一深度,最长能在水下停留36小时。

载人深潜的价值在于能灵活反应,曾经乘“阿尔文号”工作的地理学家杰瑞·凡·安德尔说:“如果你知道将看见什么,派ROV去就不错了,但如果不知道,或者只是在摄像机图像中看到,你就很难真正地了解海底。”

目前只有美、日、法、俄拥有2000米以下载人潜水器技术,其中最著名的当属美国伍兹霍尔海洋研究所1964年投入使用的“阿尔文号”,它最大的成就之一是1977年2月在太平洋海底发现了热水喷泉,这是深海地质和生物链条的重要基础。迄今,“阿尔文号”已完成4025次深海考察,水下停留超过27000小时,累计将12068人送到海底。

美国从1999年起考虑“阿尔文号”的替代型,2004年国家科学基金会投资2160万美元开始研制,计划2009年投入使用,能到达世界99%的海底。新艇的最大深度增加到6500米,球形艇体由7.5厘米厚的钛合金板制成,内部空间达到5立方米,艇体外由复合泡沫塑料材料提供浮力,这种泡沫由包着环氧树脂的小玻璃球组成,每块价值2250美元。借助6个推进器和新压载系统,这种替代型能在2.5小时内到达最大深度,锂聚合物电池使它可在最大深度停留5.5小时。

不过世界载人潜水器最大深度的桂冠却可能被中国人获得。中国大洋矿产资源研发协会(COMRA)正在研制的7000米深海载人潜器是国家863计划“十五”重大专项,比“阿尔文号”替代型大1/3,可载3人,能探测99%的海底。■