贝聿铭:延绵历史的空间 ——柏林德国历史博物馆新馆

作者:方振宁

贝聿铭设计的美国华盛顿国家画廊(National Gallery in Washengton)获得美国建筑家协会“AIA25年建筑奖”,这足以证明贝聿铭的作品经得起历史的考验。此奖是为了表彰建筑家25年到35年之前完成的,经历了时间考验的当代建筑作品。华盛顿国立美术馆东馆这座现代艺术的标志性作品,每天接待着来自世界各地的参观者,今天看上去仍然清新无比。

历史的延续

而2003年竣工的德国历史博物馆新馆,同柏林的发展历史息息相关,二次大战后德国被战胜国美、英、法、苏分区占领,1949年分裂成两个国家,即东德和西德。原德国首都柏林也被划分占领,即西柏林和东柏林,德国和柏林的这种分裂状态持续了整整半个世纪,直到1999年两德重新统一才正式结束。

还在德国没有统一之前,联邦德国就作出决定,要在西柏林建造一座“德意志历史博物馆”(das Deutsche Historische Museum),一方面可以显示其“正统”德意志国家的气度,另一方面则是同东柏林的“德国历史博物馆”(das Museum der Deutschen Geschichte)唱对台戏。

“德国历史博物馆”的建筑原为柏林军械所(das Zeughaus),建于18世纪初期,由建筑师安·施吕特(A.Schlueter)等人设计施工,申柯尔(K.F.Schinkel)负责艺术装饰,取巴黎卢浮宫巴洛克风格,1988年变为“军械博物馆”(das Waffenmuseum)。

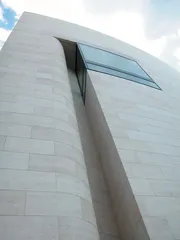

( 德国历史博物馆新馆入口全景

)

( 德国历史博物馆新馆入口全景

)

1987年为纪念柏林建城750周年,联邦政府和柏林州决定建立“德意志历史博物馆”,并向全欧洲公开招标。1988年已故意大利著名建筑家阿尔多·罗西(Aldo Rossi)中标,选址在国会大厦对面的一块空地。这一计划因柏林墙的拆除而突然中断,原来的空地被改为由建筑师阿克塞尔·舒尔特斯(Alex Schultes)设计的新联邦政府建筑用地,这是号称“联邦纽带”的柏林城建宏伟规划的重要组成部分。

1990年秋,统一后的柏林作出让东、西两部的历史博物馆“合二而一”的决定,并确定将原军械所的建筑做永久性馆址。然而,那里现有的展馆用房占地仅有7500平方米,离原规划要求的16000平方米(包括5000平方米的短期展览场馆用地)相差甚远。因此,有了现在的重新全面规划一事。德国国会通过决议,拆除了上个世纪东德时期在这里建造的楼宇,腾出地盘建造新馆。由于阿尔多·罗西因车祸去世,所以设计新馆的历史重担,最后落在美籍华裔建筑家贝聿铭的肩上。

清澄的空间

在这样一个有着众多著名古典建筑的地方建一座新馆,首先遇到的问题就是如何让新建筑与原有建筑和环境协调,然而曾在法国卢浮宫成功建造玻璃金字塔的贝聿铭,是解决这一难题的高手。虽然贝聿铭接受这一设计项目时,已经是八十多岁高龄,但是他对待设计的态度一如既往,首先他对德国的历史和基地状况进行了精心的调查研究,他认为当代建筑设计应该是一种历史的延续,因此了解当地的历史是建筑设计开始之前必须要做的工作。贝聿铭在柏林经过初步考察之后认为,现在城市核心地带的建筑群给人以空旷孤寂的感觉,于是他认为新馆建筑应该以它的透明性和由里向外发出的光线为这个具有历史内涵的中心地段注入新的活力。现在这座竣工后的德国历史博物馆新馆的现代性,体现在既有作为博物馆的体积感,又有透明的开放,以及和特殊的周围环境相融合的清澄的空间。

2003年竣工的德国历史博物馆新馆,仍然延续着25年前的贝氏美学,即以明确、精彩的几何型模数构成,通过玻璃幕墙和天窗大量采光,采用高雅的石材,有着精致的建筑细节,最大限度地强调建筑的透明空间,使建筑成为融合历史和现代的纽带。新馆建筑用地只有2000多平方米,为了不破坏原来古街的景观,设计方案将新馆和旧馆通过地下连接起来,形成两个独立的建筑,各有各的基本功能。原军械所后巷通过新建的一面大幅度弧型玻璃幕墙变得更有气派,成为德意志历史博物馆新、旧两部分的正式通道,它与柏林大教堂和电视塔遥相呼应,保持了这条风景线的和谐。这种有分有合的设计理念将两者融合成一个共生态的统一体,在尽是古典风格建筑的夹缝中,它像一个发光体依附在历史的身躯上。

都市剧场

( 入口由透明螺旋的玻璃塔构成 )

( 入口由透明螺旋的玻璃塔构成 )

新馆入口由一个可以连接二楼和三楼的透明螺旋的玻璃塔构成,人们可以利用其进入各楼层的缓冲地带,360度逐层观看,或者说全角度体验一下周围的历史氛围。从新馆望出去,隔着透明的玻璃可以欣赏已经和新馆融为一体的景观,特别是旁边那座不被人们注意的军械所大楼后部。

新馆下边两层出于保护文物的缘故没有任何窗子。在向游客开放的这些楼层下面整个都是地下室,具备大楼运作技术和储藏功能。进入这个有三层楼高的巨大前厅,可以看到由平缓的大跨度构成的玻璃穹顶构架,当充足的阳光进入前厅,参观者可以领略到室内具有扩张性的空间感。无论是从外部观看,还是从内部眺望,镶在外墙上的三角形外窗,也是人们看风景的好地方。在玻璃大厅里可以看到各种平台式的宽敞的前厅区,是贝聿铭设计理念的重要体现。他想通过这个气势大度的空间给前来参观的游客以进入“都市剧场”(贝氏语)的感觉。

在德国历史博物馆新馆,我们仍然可以看见贝聿铭在多场合中使用过的法国石灰岩砌造的墙面,它既明亮又高雅,材料本身的高贵身份为新馆增色不少,这当然也是贝聿铭自身高雅品位的象征。而贯穿整个展览大厅设计的三角形,是贝聿铭常用的基本几何图形,它看上去既严格、打破单调,同时又避免繁琐的最佳组合图形,此外,三角形也是可以通过自由加减组合化解那些难以处理的不规则空间的最佳形态。以上这些手法都基于贝聿铭一贯的理念。我们在美国华盛顿国家画廊(National Gallery in Washengton)、法国巴黎卢浮宫的“玻璃金字塔”(Louvre-Pyramide)、香港中国银行大厦、日本美秀美术馆(MIHO Museum)等作品中,都可以看到这一图形的文脉。

德意志历史博物馆扩建的规划、设计和施工,前后用了7年时间,耗资5400万欧元。博物馆已于2004年底全面对外开放。

贝聿铭主要的建筑作品都在美国本土,一件重要作品落在柏林还是首次。镶在外壁上的三角棒型窗户上有一张很大的肯尼迪肖像,我想,这张肖像和贝聿铭在美国建筑界崭露头角有着很深的渊源关系。而在柏林竣工的这座建筑,首展高挂肯尼迪肖像,意味着德国接受贝聿铭,接受他的创造性,是贝老携来美国当代文化的重要象征,而一位一直在美国生活的华裔建筑家,此举是不是表达了一种儒家返恩的气质?■